本试题 “北魏孝文帝改革以前的统治者对汉制总的态度是[ ]A.不屑一顾,嗤之以鼻B.持怀疑态度,对于是否学习犹豫不决C.逐渐受其影响,有限地学习、接受D.对其大加赞...” 主要考查您对北魏卓有成效的新制

孝文帝设巧计迁都洛阳

北魏移风易俗

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 北魏卓有成效的新制

- 孝文帝设巧计迁都洛阳

- 北魏移风易俗

均田制:

北魏时期实行的国有和私有相结合的封建土地制度。主要内容是国家把荒地分给丁男露田40亩,妇女20亩;丁男受桑田20亩。露田在农民60岁免课赋或身死时归还政府;桑田传给子孙。地主按级别也分给公田。均田制的实行,把农民与土地结合起来,在一定程度上抑制了土地兼并,调动了农民积极性,有利于农业的发展和社会的稳定。同时推动着鲜卑族经济的转型,加强了民族大融合。

三长制:

北魏的基层行政组织制度。为配合均田制的实行,北魏统治者规定:五家立一邻长;五邻设一里长;五里设一党长。它的职责是检查户口,征收赋税,征发徭役和兵役,推行均田制。它的推行,健全了县以下的地方基层政权,完善了国家从中央到地方的行政体制,保证了国家对人民的控制,巩固了北魏的统治。

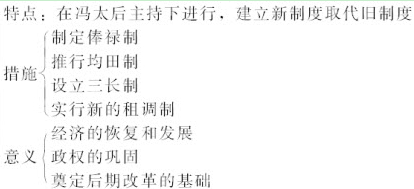

卓有成效的新制:

北魏前期——制度创新(冯太后主持):

1、重点:建立新制度,取代旧制度

2、措施:

(1)制定俸禄制,整顿吏治:

原因:官吏无俸禄,吏治黑暗,贪污成风。

内容:俸禄由国家统一筹集,不许官吏自筹。惩治贪污。

作用:使吏治有了好转。

(2)推行均田制:

原因:中原战乱,百姓流亡,政府控制着大量的无主荒地。

主要规定:

①男子15岁以上,授种票谷的露田40亩,妇人20亩。奴婢同样授田。耕牛1头授田叨亩,限4头牛。授田视轮休需要加倍或再加倍。授田不准买卖,年老或身死还田,奴婢和牛的授田随奴婢和牛的有无而还授。男子授桑田20亩。桑田世业,不必还给国家,可传给子孙,可卖其多余的,也可买其不足20亩的部分。产麻地男子授麻田10亩,妇人50亩,年老及身死后还田。受田以后,百姓不得随意迁徙。贵族和官僚可以通过奴婢和耕牛另外获得土地。

②地方官吏按官职高低授给数额不等的职分田,刺史15顷,太守10顷,治中、别驾各8顷,县令、郡丞各6顷,不准买卖,离职时交于继任者。北齐、北周、隋、唐都沿用均田制,具体办法有所变更。北齐男子18岁开始授田。唐代女子不授田,男子授永业田20亩,口分田80亩,狭乡减半。永业田、口分田均不得买卖,但迁徙和身死无力营葬者可卖永业田,从狭乡迁往宽乡者可出卖口分田。

实质:是封建国家土地所有制,是北魏政权的经济基础,是其他新制推行的出发点。

作用:一定程度上使无地农民获得了无主的荒地,提高了生产积极性,推动了北方地区社会经济的恢复和发展。

(3)设立三长(zhǎng)制:

目的:配合均田制的推行,强化对地方的控制;

内容:即邻长、里长、党长北魏后期的基层政权组织。

性质:北魏基层行政组织。职责:检查户口,征收赋税,征发兵役和徭役,推行均田制。

作用:三长制的推行一是健全了从中央到地方的行政体制,保证了国家对人民有效地控制;二是有利于推行均田制。

(4)推行新租调制:

目的:适应均田制,保证国家赋税的征收;

内容:一对夫妇每年向政府缴纳一定数量的租调。

作用:使农民负担大为减轻,成为国家的编户齐民,增加了政府的收入。

3、影响:

这些改革措施以发展生产,缓和矛盾,巩固政权为目的,形成了以均田制为中心的一整套政治经济制度。这些制度彼此影响,互相作用,有力促进了北魏经济的恢复和发展,巩固了北魏的政权,为孝文帝后期推行更深层次的改革奠定了基础。

迁都洛阳:

为加强对中原地区的统治,减少改革的阻力,孝文帝决定把首都从经济落后、地理环境偏远的平城迁往中原的政治经济文化中心洛阳。孝文帝克服阻力,设巧计迁都。迁都洛阳,为孝文帝进一步的改革奠定了基础。

迁都洛阳:

1、原因:

①政治上:旧都保守势力强大,阻挠改革,统治中原的需要;

②经济上:旧都经济落后,粮食供应困难。解决粮食供给问题;平城偏北地寒,粮食产量非常有限。

③军事上:旧都受到北边强敌柔然的骚扰和威胁;

④地理上:旧都偏居塞上,经略中原困难;

平城(今山西大同东北)地处偏北,地形多山,气候干旱,气温偏低,不利于农作物的生长,自然条件制约着北魏经济的进一步发展。而洛阳地处黄河中下游西岸,卧居中原,山川纵横,素有“九州暖地”之称,四季分明,气候宜人,自古以来是兵家必争之地,也自然成了古代帝王理想的建都场所。曾是东周、东汉、曹魏等朝代的都城。孝文帝迁都洛阳真乃明智之举,也是历史发展的必然结果。

⑤倾慕汉族文化。

孝文帝拓跋宏受过良好的汉文化教育,对汉民族的文化极其崇拜。他从小由其祖母冯太后抚养,冯太后是汉族人,知书达理,聪明果断,曾执掌北魏大权二十多年,她参照汉族的文化制度,颁布了许多重要的改革措施。孝文帝在她的熏陶下,成长为汉文化忠实的推行者。

2、策略:迁都动议与南下伐齐。

3、迁都:495年,北魏正式将都城从平城迁到洛阳。

孝文帝与任城王拓跋澄筹划迁都:

公元490年孝文帝亲政后,就把迁都洛阳提上了议事日程。在孝文帝看来,洛阳地处天下之中,交通便利,一直是汉族政治、经济、文化的中心,曾是东周、东汉和魏晋的都城。迁都洛阳,既便于加强同中原汉族地主的联系,又可以摆脱鲜卑贵族旧势力的束缚,有利于推行汉化改革措施。但是要排除迁都问题上的种种阻力,必须另出高招,于是孝文帝决定假借“南征”之名,来达到迁都的目的。

为此,他召集文武大臣,声称要大举进攻南方齐朝。群臣内心都不情愿,默不作声,朝堂上一片沉寂。不料,一向主张改革,深受孝文帝信任的任城王拓跋澄也信以为真,公开站出来表示反对意见,甚至与孝文帝当场争辩起来。孝文帝勃然震怒,说“社稷是我皇帝的社稷,你任城王难道想惑乱人心吗”!拓跋澄也不示弱,说“社稷果然是您皇上的,但是我作为社稷的臣子,有责任维护社稷的安危”。孝文帝不想与他在朝堂僵持,于是给自己打圆场,找台阶,表示“各言其志,亦复何伤”。随即宣布退朝。

孝文帝回宫后,立即传召拓跋澄,向他说明了“南征”的真相,并把迁都的必要性讲了一番。任城王原来就是坚定的改革派,孝文帝曾经表示过“非任城王无以识变化之体,朕方创改朝制,当与任城共万世之功耳”。此时他了解了孝文帝的真实意图,马上表示举双手赞成。于是两人开始深入探讨迁都的具体操作事宜。孝文帝向他坦率地表达了对迁都的一些担心:“北人恋本,忽闻将移,不能不惊扰也。”拓跋澄认为孝文帝的担心是多余的,激励孝文帝说:“此既非常之事,当非常人所知,唯须决之圣怀,此辈亦何能为也!”孝文帝闻言倍感鼓舞,遂大张旗鼓准备“南征”,为迁都创造条件。

孝文帝借“南征”完成迁都之举

北魏太和十七年(公元493年)八月,孝文帝亲率大军30万,号称百万,南下“伐齐”。当时适逢秋雨连绵之际,风雨交加,道路泥泞,历经近一个月,数十万北魏将士才抵达洛阳城下,他们神色倦怠,疲惫不堪,恨不得坐下再不起来,随行大臣同样精疲力竭,叫苦不迭。可是,孝文帝却一身戎装,执鞭催马,指麾向南,命令将士立即开拔,一派不灭南齐誓不回师的架式。文武百官见此情形,纷纷跪倒在孝文帝的马前,叩头不止,恳切请求皇上停止“南伐”。孝文帝不为所动,故意声色俱厉地喝斥道:朕正准备经营大事,统一天下,可你们这些人推三阻四,有意迁延,须知道国有国法,军有军纪,你们再要说东道西,当心受到严刑的制裁!说罢,又策马跃出人群。这时,安定王拓跋休等人又哭着上前劝谏,苦苦哀求。孝文帝见时机已到,便将自己的真实意图和盘托出,表示如果大家都不想南伐,那么就索性将国都迁徙到这里,“今者兴动不小,动而无成,何以示后?苟欲班师,无以垂之千载!”不等大臣们有所反应,孝文帝又说道:“议之所决,不得旋踵,欲迁者左,不欲者右。”在场大臣大多不乐意迁都,但更不愿南征,情急之下,别无选择,只好站到左边,表示同意迁都。不再南征的决定作出之后,群臣山呼万岁,迁都洛阳之事,就在孝文帝自己导演的活剧中顺利实现了。

接着,孝文帝委派李冲等营建洛阳,又派拓跋澄回平城,向留守在那里的贵族大臣传达迁都的决定。留守百官闻此信息都十分震惊,他们留恋故土,不愿南迁,拓跋澄苦口婆心对他们作说明和说服工作,终于平息了他们的情绪。次年二月,孝文帝又颁发诏书,向全国通告迁都事宜。同时,他回到平城,亲自劝说鲜卑贵族搬迁到新都去。不久,北魏朝廷正式迁都洛阳,先后有100万人从平城迁徙到了洛阳,孝文帝迁都洛阳的计划至此取得了完全的实现。

“汉化”措施:

北魏统治者实行的推动鲜卑族向汉族同化的措施。孝文帝基于对汉族先进文化优越性的认识和巩固统治的需要出发而自觉主动地实行的一系列改革措施。通过这些措施,从生产、社会制度、风俗习惯等全面接受汉族文化,大大促进了民族融合,为结束南北分裂奠定了基础。促进了中华民族的形成与发展。

移风易俗(后期改革的重点):

1、重点:改变鲜卑族原有的风俗习惯,进一步学习和采纳汉族的典章制度和生活方式,促进鲜卑族积极接受汉族文化。

2、目的:孝文帝亲自主持,以学习汉文化为主要目的。

3、措施:

①易服装:鲜卑人的习俗是编发左衽,男子穿袴褶,女子衣夹领小袖,这些都不符合中原的习俗。495年十二月二日,下诏禁止士民穿胡服,规定鲜卑人和北方其他少数族人一律改穿汉人服装。孝文帝自己带头穿戴汉族服装,并在会见群臣时,“班赐冠服”。

②讲汉话:孝文帝宣布以汉语为“正音”。称鲜卑语为“北语”要求朝臣“断诸北语,一从正音”。六月,正式发布诏令:“不得以北俗之语,言于朝廷,若有违者,免所居官。”下令官员上朝时要讲汉话,但30岁以上的官员一时难改,可仍讲鲜卑话,暂不处罚;30岁以下官员必须严格执行法令,否则要降职。

③改汉姓,定门第等级:太和二十年(496)正月,孝文帝下令改鲜卑复姓为单音汉姓。他在诏令中说:“自代郡迁到洛阳的诸功臣旧族,姓或重复,都要更改。”于是,当时,他带头将拓跋氏改为元氏,因为北人称土为拓、称后为跋,魏主认为他们祖先出于黄帝,以土德王,就姓了拓跋。而土是黄色的,它是万物之元,所以改姓为元。其余鲜卑姓氏也改为汉姓。如拓跋氏改姓元氏,独孤氏改姓刘氏,步六孤氏改姓陆氏,丘穆陵氏改姓穆氏等。改姓以后,鲜卑族姓氏与汉姓完全相同。他还参照汉族门阀制度的做法,来确定鲜卑族的门第高低,并按照门第高低来选拔人才,任命官吏。在汉族地主中,以父祖在北魏所在任官职高低分为甲乙丙丁四等级;在鲜卑贵族中除皇室元氏门第最高外,以穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓为首,其门第与汉族大族四姓(崔、卢、李、郑)相对应;其他则是一般世族。

④通婚姻:为使鲜、汉两族进一步融合,孝文帝还大力提倡鲜卑人与汉人通婚。他带头纳范阳卢敏、清河崔宗伯、荥阳郑羲、太原王琼、陕西李冲等汉族大士族的女儿以充后宫,并亲自为六个弟弟聘室,六个王妃中,除次弟之妻出于鲜卑贵族外,其余都是中原的著名汉族大士族。通过这种联姻把两族统治者的利益和命运紧密联系在一起,以巩固统治。

⑤改籍贯:孝文帝发布诏令,规定迁到洛阳的鲜卑人,死后要葬在河南,不得还葬平城。于是,从代郡迁到洛阳的鲜卑人开始经营起小块土地,筑起数间房屋,逐渐成为中原地区的个体农民。自从魏孝文帝建都洛阳起,先后有四位北魏皇帝葬在洛阳北郊邙山一带,即有魏孝文帝的长陵,魏宣武帝的景陵,魏孝明帝的定陵,魏孝庄帝的静陵。

4、作用:

促进了鲜卑人对汉族文化的认同,争取到汉族地主对北魏政权的支持,有力地推动了政权向汉族统治模式转化。

北魏文化的发展:

魏孝文帝推行以汉化为主题的改制之后,先进的汉文化在少数民族中被广泛接受和全面普及,使当时的北方地区文化出现了一个中兴的形势。这表现为,第一,学校得以迅速恢复,读书士人数量激增,儒家学说在社会生活中产生越来越大的影响。史载“天下承平,学业大盛,故燕齐赵魏之地,横经著录,不可胜数,大者千余人,小者犹数百”(《魏书·儒林列传》)。第二,整体学术文化水平大幅度提高。由于社会相对安宁,许多士人能够专心治学,这就使得当时的文学、经学等学术领域都呈示出欣欣向荣、兴旺繁盛的局面,出现了一批价值极高的传世之作,如《水经注》、《洛阳伽蓝记》、《颜氏家训》、《齐民要术》等等。这在很大程度上改变了西晋永嘉之乱以来,北方中原地区“礼乐文章扫地以尽”的格局。第三,在鲜卑族人当中,涌现出许多熟悉汉文化,并对汉文化发展作出贡献的人物。孝文帝提倡汉化的政策导向,鼓励了不少鲜卑族贵族积极接触和学习汉文化,他们中间熟读汉文典籍,善于吟诗作诗者不乏其人。如《切韵》一书的作者陆法言,就是鲜卑族步六孤氏人,他从只会讲鲜卑语到精通汉语音韵,成为汉语研究方面的专家,这一事实本身,就突出反映了孝文帝改制的成效以及北方文化总体水平的提升。

孝文帝改革祭天礼仪:

鲜卑拓跋氏先世所崇拜的天、神和汉族所崇拜的天、神,有很大的不同,这样反映在祭天的仪式上亦颇不一样。如北魏前期有一种“西郊祀天”的仪式。据《魏书·礼志》记载,西郊祀天之日,“帝御大驾,百官及宾国诸部大人毕以至郊所”。致祭时,挑选皇室子弟七人,“以酒洒天神主”,并用女巫在祭坛上摇鼓作法,然后“帝拜,后肃拜,百官内外尽拜”。这些情况说明拓跋氏贵族一直保持着自己民族古老的原始崇拜。孝文帝太和十八年(494年),他下令废除了“西郊祀天”仪式,而在作出这一决定的前数年,孝文帝已经开始采用汉族帝王的祭祀天地的仪式,圆丘祭天,方泽祭地,以祖宗配天。放弃本部族崇拜的天、神不祭祀,改而祭祀汉族的天、神,这本身表明孝文帝的汉化改革已广泛贯彻到礼乐制度建设的方方面面了。

鲜卑拓跋氏贵族与汉族世家的联姻:

在统治阶级内部,婚姻不是一种个人的意愿,而往往是一种政治的行为,是维系与巩固家族利益的重要手段,人们通过它来攫取或拓展最大的政治活动空间。这一点在孝文帝倡导的拓跋上层与汉族世家大族的互通婚姻中有很切实的反映。为了巩固两族地主阶级的统治联盟,孝文帝提倡鲜卑人与汉人通婚联姻,他自己将中原世家大族之女纳入后宫,据《资治通鉴》记载,“魏主雅重门族,以范阳卢敏,清河崔宗伯、荥阳郑义、太原王琼四姓,衣冠所推,咸纳其女充后宫,陇西李冲……当朝贵重,所结姻,莫非清望,帝亦以其女为夫人。”与此同时,孝文帝还替他的五个弟弟聘娶中原汉世家大族之女为妻,这些世家大族之女,不是范阳卢氏、荥阳郑氏,就是出自陇西李氏。

婚姻是双向的,孝文帝在倡导拓跋贵族娶汉族世家大族之女的同时,又鼓励北魏公主下嫁汉族地主,如范阳卢氏“一门三主”:卢道裕尚献文帝之女乐浪长公主,卢道虔尚孝文帝女济南长公主,卢元尚孝文帝女义阳长公主,就是这方面的典型。这种胡汉通婚的做法,大大加快了鲜卑族汉化的速度,争取到了一大批汉族地主对北魏朝廷的拥护和支持。

与“北魏孝文帝改革以前的统治者对汉制总的态度是[ ]A.不屑一顾...”考查相似的试题有:

- 北魏孝文帝改革在历史上影响深远,和商鞅变法相比,不同点是A.有利于促进经济的发展B.促进了民族大融合C.制度创新,并为后...

- 在中国古代史上,民族融合的主要历史作用是促进了( )A.少数民族的封建化B.游牧民族农业化C.各民族之间的经济文化交流D....

- 北魏孝文帝迁都洛阳后移风易俗的主要措施有①易服装 ②讲汉话 ③改汉姓 ④通婚姻A.①②③④B.①②④C.①③④D.②③④

- 阅读下面的材料,回答问题。汉族人对外来民族的影响颇为深远,影响到他们选择由他们统治的王朝的名称。在拓跋族选择魏作为他...

- 史学界对北魏孝文帝改革的看法不一。有人认为北魏孝文帝是盖世英雄,也有人认为他是千古罪人,改鲜卑武勇之风为汉人的文弱之...

- 北魏孝文帝改革的根本目的在于( )A.解决吏治腐败、财政困难B.巩固鲜卑贵族对黄河流域的统治C.加速北方各族封建化进程D....

- 北魏孝文帝改革的内容主要有①制定官吏傣禄制,严惩贪污②设立三长制③迁都洛阳④移风易俗,推行汉化政策 A.①②③ B.①③④ C②③④ D.①②③④

- “每有骑战,驱夏人(汉人)为肉篱”、“北境自染逆虏,穷苦备罹,征调赋敛,靡有止已。所求不获,则致诛殒,身祸家破,阖门比屋...

- 下列事件发生的先后顺序是①实行俸禄制 ②推行均田制 ③建立三长制 ④迁都洛阳[ ]A.①②③④B.①③②④C.④①②③D.④②①③

- 阅读下列材料,回答问题。材料一 (北魏孝文帝说)自上古以来及诸经籍,焉有不先正名而得行礼乎?今欲断诸北语,一从正音。……...