本试题 “化学就在我们身边。(1)全面、均衡和适量的从食物中摄取营养物质,是人体健康的基本保证。下到食物中富含糖类的是_____。A.鸡蛋 B.米饭 C.黄瓜 D.菜籽油(2)铁...” 主要考查您对六大营养素

化学反应微观示意图

金属的锈蚀与防护

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 六大营养素

- 化学反应微观示意图

- 金属的锈蚀与防护

人类需要的营养素:

人类为了维持生命和健康,必须摄取食物。食物的成分主要有蛋白质、糖类、油脂、维生素、无机盐和水六大类,通常称为六大基本营养素。

六大营养素的特性:

1.蛋白质

蛋白质是构成细胞的基本物质,是机体生长及修补受损组织的主要原料。

(1)蛋白质的多样性:蛋白质是由多种氨基酸构成的极为复杂的有机化合物,相对分子质量很大,从几万到几百万。构成氨基酸的基本元素有氢、氧、碳、氮,但不同种类的蛋白质中可能含有其他元素,如血红蛋白。

(2)蛋白质的存在:主要存在于动物肌肉、皮肤、毛发、蹄、角、血液和各种酶中,许多植物(如大豆、花生) 的种子里也含有丰富的蛋白质。

(3)氨基酸在人体内的转化:人体通过食物获得的蛋白质在胃肠道里与水发生反应,生成氨基酸。氨基酸通过肠壁进入血液循环,一部分氨基酸被氧化,生成尿素、二氧化碳和水等排出体外,同时放出热量供人体活动的需要。每克蛋白质完全氧化放出约18kJ的能量。另一部分氨基酸再重新形成人体所需要的各种蛋白质,维持人体的生长发育和组织更新。

(4)蛋白质的功能:

a. 血红蛋白的作用:人体内氧气的传输者,起载体作用。正常呼吸时,在肺部,血红蛋白中血红素的Fe2+与氧结合成为氧合血红蛋白,随着血液流到机体的各个组织和器官,放出氧气,供体内氧化用。同时血红蛋白结合血液中的二氧化碳,携带到肺部呼出。人的呼吸作用就是这样反复进行的过程。血红蛋白+O2→氧合血红蛋白血红蛋白也能与一氧化碳结合,而且结合能力很强,大约是氧气的200~300倍。结合了一氧化碳的血红蛋白很难再与氧气结合,人就会因缺氧而中毒,甚至窒息死亡。

b. 酶的作用:酶是一类重要的蛋白质,是生物催化剂,能催化生物体内的反应。一种酶只能催化一类反应,而且反应一般是在体温和接近中性的条件下进行的。酶的催化具有专一性、高效性的特点。

(5)蛋白质的变性当蛋白质分子受到某些物理因素(如高温、紫外线、超声波、高电压等)和化学因素(如酸、碱、有机溶剂、重金属盐等)的影响时,其结构会被破坏,导致其失去生理活性(称为蛋白质的变性)。如甲醛(防腐剂福尔马林的主要成分)会与蛋白质中反应,使蛋白质分子结构发生变化,从而失去生理活性并发生凝固。

(6)蛋白质与健康

a.蛋白质缺乏成年人:肌肉消瘦、机体免疫力下降、贫血,严重者将发生水肿。成人每天需从食物中摄取60.70g的蛋白质。未成年人:生长发育停滞、贫血、智力发育差、视觉差。。青少年每天需从食物中摄取75—90g的蛋白质。

b.蛋白质过量蛋白质在体内不能储存,多了机体无法吸收,过量摄入蛋白质,将会因代谢障碍产生蛋白质中毒甚至死亡。

2.糖类

(1)糖类的组成糖类是人类食物的重要成分,由C、H、O三种元素组成,又称碳水化合物。

(2)糖类的生理功能为机体活动提供能量,糖类所提供的能量占人类食物所提供的总能量的60%~70%;构成机体的重要物质;调节食品风味;维持大脑功能必需的能量;调节脂肪代谢;提供膳食纤维。

(3)食物中的糖类分成两类:人可以吸收利用的有效糖类如单糖,多糖,双糖和人不能消化的无效糖类如纤维素。

(4)常见的糖类物质

a. 淀粉:它是绿色植物光合作用的产物,化学式为(C6H10O5)n。

b.葡萄糖

葡萄糖的化学式为C6H12O5。葡萄糖经过肠壁吸收进入血液成为血液,输送到人体的各个组织和器官,为人体组织提能量.又在酶的作用下,转变为糖原贮藏在肝脏和肌肉中。在人体组织里,葡萄糖在酶的作用下经缓慢氧化转变成二氧化碳和水,同时放出能量,机体活动和维持恒定体温的需耍。

注意:葡萄糖与新制Cu(OH)2悬浊液反应生成红色氧化亚铜沉淀.医疗上用此反应原理检验血糖。

c.蔗糖

(5)糖类与健康

人体中缺乏糖类会导敛全身无力、头帚、心悸、脑功能障碍等,低血糖严重者会导致昏迷。因为葡萄糖不经过转化即可为人体吸收,所以低血糖患者可利用静脉注射葡萄糖溶液的方法迅速补允营养,时间允许时可以服用蔗糖水临水临时代替。当糖类过多时,人体组织吸收不了,就会转化成脂肪储存于体内,使人过于肥胖而诱发各种疾病,如高血脂、冠心病等。

3.油脂

(1)油脂的分布在常温下,植物油脂呈液态,如花生油、豆油等;动物油脂呈固态,如牛油等。

(2)功能:油脂是重要的供能物质,每克油脂在人体内完全氧化时放出约39kJ的能量,比糖类多一倍以上,因此它是重要的供能物质。在正常情况下,每人每日需摄人50~60g油脂,它供给人体每日所需能量的 20%~25%。

(3)油脂与健康

一般成人体内贮存的脂肪约占人体质量的10%~20%,它是维持生命活动的备用能源。当人进食量小、摄入食物的能量小足以支付机体消牦的能量时,就要消耗自身的脂肪来满足机体的需要,此时人就会消瘦。但是过多地摄入油脂容易诱发心脑血管疾病、肥胖症,还会诱发高血压、糖尿病等。

4. 维生素

注意:维生素并非“多多益姜”

维牛素A超量摄入的副作用:导致中毒,急性中毒表现为头晕、嗜睡、头痛、呕叶、腹泻等症状。超量服用维生素B。在200mg以上,将会产生药物依赖,严重者能出现步态不稳、手足麻木等。

维生素C如果每次服用超过1g时,就可能为病毒提供养料,可谓得不偿失,还可能导致腹痛、腹泻、尿频,影响儿童生长发育、影响孕妇的胎儿发育,甚至患先天性坏血病等。

维生素D长期超量服用在1800mg后,就会出现生长停滞,影响儿童生长发育。

维生素E每日用量400~800mg后,可引起视力模糊,乳腺肿大,头痛,头晕,恶心等。长期服用超过800mg,将改变分泌代谢,免疫功能下降等。

5.无机盐

(1)人体内无机盐的作用无机盐是人体内的营养元素之一,含量虽少但对正常生理活动有重要影响。主要有以下作用:为构成人体组织的重要成分;维持机体的渗透压和体液酸碱平衡;维持神经细胞兴奋性;构成酶的成分或激活酶的活性;参与体内物质代谢等。

(2)人体内无机盐的获取及缺乏症机体在新陈代谢过程中,随时都有一定量的矿物质以不同的途径排出体外,如汗液、尿液,因此必须及时适量补充。矿物质在食物和水中广泛存在,一般不易引起缺乏。不同的生理状况和不同的地理环境或其他特殊件会引起某些元素的缺乏或过量,导致诸如克山病、骨节病等地方病的发生。

6.水

(1)水在人体内的作用水在人体中的功能是维持细胞状态,增强代谢能,调节血液的正常循环,溶解营养素,使之易于吸收和运输;水还能帮助机体排泄废弃物,散发热量,调节体温,并使血液保持酸碱平衡;水在食物消化、促进血液循环、润滑关节和各内脏器官保持它们正常的生理机能中起着重要作用;人体内的水还能使体内器官减缓震荡。

(2)人体内水的流失和获取途径

a.人体内水的流失途径:排尿、呼吸、体表排汗排粪。

b.人体内水的获取途径:饮水、食物、体内物代谢。

c.如果身体摄入水分不足,开始时人体可通过节机体减少水分的排出量,保持机体水平衡,但严重不足时,自身就无法控制了。当体内水分减少达体重的2%时,身体可因脱水而造成代谢障碍;减少7%—14% 时,出现严重的脱水症状;减少15%以上,即有生命危险。

知识点拨:

1. 纤维和纤维素:

很多学生常常存在一个认识上的误区,认为“纤维:纤维素”,其实这是两个不同的概念。纤维素是指一种特定的化学物质。纤维素通常为白色、无臭、无味、不溶于水,也不溶于一般的有机溶剂,其化学式为 (C6H10O5)n,属于多糖物质。纤维素广泛存在于自然界的植物体中,木材中有一半是纤维素,棉花是自然界中较纯粹的纤维素,脱脂棉和滤纸差不多是纯粹的纤维素纤维是指细而柔软的一类物质,分为天然纤维和化学纤维:天然纤维有植物纤维、动物纤维和矿物纤维化学纤维分为人造纤维和合成纤维。人造纤维是指利用含有纤维素的原料经化学处理和机械加工而制成的纤维。合成纤维是指利用石油、灭然气、煤为原料制成单体,再经聚合反应而生成的高分子化合物最后经拉丝工艺获得的纤维。

2. 人不能消化纤维素的原因

纤维素[(C6H10O5)n]也属于糖类,主要存存于植物体内.如树木的茎主要成分是纤维素,棉花的主要成分也是纤维素。同样是糖类,人可以从食物中摄食淀粉,并在体内将淀粉最终消化成葡萄糖加以吸收利用,但人不能消化纤维素,原因在于人体内没有纤维素酶,不能使纤维素在人体内水解。

3. 几种维生素的生理功能及来源

知识拓展:

1. 食品添加剂:

(1)食品添加剂的界定根据1962年FAO/WHO食品法典委员会(CA 对食品添加剂的定义,食品添加剂是指:有意识地一以少量添加于食品,以改善食品的外观、风味和组织构或贮存性质的非营养物质。

(2)分类根据我国的《食品添加剂使用卫生标准》将其为:防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、甜味剂、着色剂、乳化剂品质改良剂、抗结剂、增昧剂、酶制剂、被膜剂、发泡剂保鲜剂、香料、营养强化剂以及其他添加剂。

2. 认识服装的标签

当你买衣服时,怎样知道服装面料的种类呢?看服装上的标签。服装标签一般包括服装的型号、面料的纤维种类及含量、洗涤熨烫说明等内容。如果服装面料是由一种纤维材料制成的,则用“纯×”或“100% x”来表示,如“纯棉…‘纯毛”或“100%毛”;如果服装是由两种或两种以上的纤维制成的,标签上应注明每种纤维的含量,如“涤纶20%、棉80%”等。

3. 各种纤维素的燃烧鉴别法

人类为了维持生命和健康,必须摄取食物。食物的成分主要有蛋白质、糖类、油脂、维生素、无机盐和水六大类,通常称为六大基本营养素。

六大营养素的特性:

1.蛋白质

蛋白质是构成细胞的基本物质,是机体生长及修补受损组织的主要原料。

(1)蛋白质的多样性:蛋白质是由多种氨基酸构成的极为复杂的有机化合物,相对分子质量很大,从几万到几百万。构成氨基酸的基本元素有氢、氧、碳、氮,但不同种类的蛋白质中可能含有其他元素,如血红蛋白。

(2)蛋白质的存在:主要存在于动物肌肉、皮肤、毛发、蹄、角、血液和各种酶中,许多植物(如大豆、花生) 的种子里也含有丰富的蛋白质。

(3)氨基酸在人体内的转化:人体通过食物获得的蛋白质在胃肠道里与水发生反应,生成氨基酸。氨基酸通过肠壁进入血液循环,一部分氨基酸被氧化,生成尿素、二氧化碳和水等排出体外,同时放出热量供人体活动的需要。每克蛋白质完全氧化放出约18kJ的能量。另一部分氨基酸再重新形成人体所需要的各种蛋白质,维持人体的生长发育和组织更新。

(4)蛋白质的功能:

a. 血红蛋白的作用:人体内氧气的传输者,起载体作用。正常呼吸时,在肺部,血红蛋白中血红素的Fe2+与氧结合成为氧合血红蛋白,随着血液流到机体的各个组织和器官,放出氧气,供体内氧化用。同时血红蛋白结合血液中的二氧化碳,携带到肺部呼出。人的呼吸作用就是这样反复进行的过程。血红蛋白+O2→氧合血红蛋白血红蛋白也能与一氧化碳结合,而且结合能力很强,大约是氧气的200~300倍。结合了一氧化碳的血红蛋白很难再与氧气结合,人就会因缺氧而中毒,甚至窒息死亡。

b. 酶的作用:酶是一类重要的蛋白质,是生物催化剂,能催化生物体内的反应。一种酶只能催化一类反应,而且反应一般是在体温和接近中性的条件下进行的。酶的催化具有专一性、高效性的特点。

(5)蛋白质的变性当蛋白质分子受到某些物理因素(如高温、紫外线、超声波、高电压等)和化学因素(如酸、碱、有机溶剂、重金属盐等)的影响时,其结构会被破坏,导致其失去生理活性(称为蛋白质的变性)。如甲醛(防腐剂福尔马林的主要成分)会与蛋白质中反应,使蛋白质分子结构发生变化,从而失去生理活性并发生凝固。

(6)蛋白质与健康

a.蛋白质缺乏成年人:肌肉消瘦、机体免疫力下降、贫血,严重者将发生水肿。成人每天需从食物中摄取60.70g的蛋白质。未成年人:生长发育停滞、贫血、智力发育差、视觉差。。青少年每天需从食物中摄取75—90g的蛋白质。

b.蛋白质过量蛋白质在体内不能储存,多了机体无法吸收,过量摄入蛋白质,将会因代谢障碍产生蛋白质中毒甚至死亡。

2.糖类

(1)糖类的组成糖类是人类食物的重要成分,由C、H、O三种元素组成,又称碳水化合物。

(2)糖类的生理功能为机体活动提供能量,糖类所提供的能量占人类食物所提供的总能量的60%~70%;构成机体的重要物质;调节食品风味;维持大脑功能必需的能量;调节脂肪代谢;提供膳食纤维。

(3)食物中的糖类分成两类:人可以吸收利用的有效糖类如单糖,多糖,双糖和人不能消化的无效糖类如纤维素。

(4)常见的糖类物质

a. 淀粉:它是绿色植物光合作用的产物,化学式为(C6H10O5)n。

| 存在 | 植物种子或块茎中,如水稻,小麦,马铃薯等 |

| 消化 | 食物淀粉在人体内经酶的作用,与水作用最终变成葡萄糖,然后再被人体吸收 |

| 检验 | 淀粉遇到碘单质(常用碘水或碘酒做试验)会变蓝色,以此检验淀粉的存在 |

葡萄糖的化学式为C6H12O5。葡萄糖经过肠壁吸收进入血液成为血液,输送到人体的各个组织和器官,为人体组织提能量.又在酶的作用下,转变为糖原贮藏在肝脏和肌肉中。在人体组织里,葡萄糖在酶的作用下经缓慢氧化转变成二氧化碳和水,同时放出能量,机体活动和维持恒定体温的需耍。

注意:葡萄糖与新制Cu(OH)2悬浊液反应生成红色氧化亚铜沉淀.医疗上用此反应原理检验血糖。

c.蔗糖

| 存在 | 贮藏在某些植物(如甘蔗、甜菜等)中,化学式为C12H22O11 |

| 用途 | 日常生活中常用的白糖、冰糖和红糖的主要成分就是蔗糖,它是食品中常用的甜味剂 |

(5)糖类与健康

人体中缺乏糖类会导敛全身无力、头帚、心悸、脑功能障碍等,低血糖严重者会导致昏迷。因为葡萄糖不经过转化即可为人体吸收,所以低血糖患者可利用静脉注射葡萄糖溶液的方法迅速补允营养,时间允许时可以服用蔗糖水临水临时代替。当糖类过多时,人体组织吸收不了,就会转化成脂肪储存于体内,使人过于肥胖而诱发各种疾病,如高血脂、冠心病等。

3.油脂

(1)油脂的分布在常温下,植物油脂呈液态,如花生油、豆油等;动物油脂呈固态,如牛油等。

(2)功能:油脂是重要的供能物质,每克油脂在人体内完全氧化时放出约39kJ的能量,比糖类多一倍以上,因此它是重要的供能物质。在正常情况下,每人每日需摄人50~60g油脂,它供给人体每日所需能量的 20%~25%。

(3)油脂与健康

一般成人体内贮存的脂肪约占人体质量的10%~20%,它是维持生命活动的备用能源。当人进食量小、摄入食物的能量小足以支付机体消牦的能量时,就要消耗自身的脂肪来满足机体的需要,此时人就会消瘦。但是过多地摄入油脂容易诱发心脑血管疾病、肥胖症,还会诱发高血压、糖尿病等。

4. 维生素

| 种类 | 维生素有20多种,多数在人体内小能合成,需要从食物中摄取 |

| 存在 | 水果、蔬菜、种了食物、动物肝脏、鱼类、鱼肝油、蛋类、牛奶等均含丰富的维生素 |

| 功能 | 调节新陈代谢,预防疾病,维持身体健康。如维生素C有防癌作用,它能促进人体生长发育,增强对疾病的抵抗力 |

| 缺乏的后果 | 缺乏某种维生素会使人患病。如:缺乏维生素A,会引起夜盲症;缺乏维生素C,会引起坏血病;缺乏维生素B,会引起皮炎、贫血、肌肉萎缩等;缺乏维生素D,会使青少年发育不良而得佝偻病,老年人会发生骨质疏松 |

注意:维生素并非“多多益姜”

维牛素A超量摄入的副作用:导致中毒,急性中毒表现为头晕、嗜睡、头痛、呕叶、腹泻等症状。超量服用维生素B。在200mg以上,将会产生药物依赖,严重者能出现步态不稳、手足麻木等。

维生素C如果每次服用超过1g时,就可能为病毒提供养料,可谓得不偿失,还可能导致腹痛、腹泻、尿频,影响儿童生长发育、影响孕妇的胎儿发育,甚至患先天性坏血病等。

维生素D长期超量服用在1800mg后,就会出现生长停滞,影响儿童生长发育。

维生素E每日用量400~800mg后,可引起视力模糊,乳腺肿大,头痛,头晕,恶心等。长期服用超过800mg,将改变分泌代谢,免疫功能下降等。

5.无机盐

(1)人体内无机盐的作用无机盐是人体内的营养元素之一,含量虽少但对正常生理活动有重要影响。主要有以下作用:为构成人体组织的重要成分;维持机体的渗透压和体液酸碱平衡;维持神经细胞兴奋性;构成酶的成分或激活酶的活性;参与体内物质代谢等。

(2)人体内无机盐的获取及缺乏症机体在新陈代谢过程中,随时都有一定量的矿物质以不同的途径排出体外,如汗液、尿液,因此必须及时适量补充。矿物质在食物和水中广泛存在,一般不易引起缺乏。不同的生理状况和不同的地理环境或其他特殊件会引起某些元素的缺乏或过量,导致诸如克山病、骨节病等地方病的发生。

6.水

(1)水在人体内的作用水在人体中的功能是维持细胞状态,增强代谢能,调节血液的正常循环,溶解营养素,使之易于吸收和运输;水还能帮助机体排泄废弃物,散发热量,调节体温,并使血液保持酸碱平衡;水在食物消化、促进血液循环、润滑关节和各内脏器官保持它们正常的生理机能中起着重要作用;人体内的水还能使体内器官减缓震荡。

(2)人体内水的流失和获取途径

a.人体内水的流失途径:排尿、呼吸、体表排汗排粪。

b.人体内水的获取途径:饮水、食物、体内物代谢。

c.如果身体摄入水分不足,开始时人体可通过节机体减少水分的排出量,保持机体水平衡,但严重不足时,自身就无法控制了。当体内水分减少达体重的2%时,身体可因脱水而造成代谢障碍;减少7%—14% 时,出现严重的脱水症状;减少15%以上,即有生命危险。

知识点拨:

1. 纤维和纤维素:

很多学生常常存在一个认识上的误区,认为“纤维:纤维素”,其实这是两个不同的概念。纤维素是指一种特定的化学物质。纤维素通常为白色、无臭、无味、不溶于水,也不溶于一般的有机溶剂,其化学式为 (C6H10O5)n,属于多糖物质。纤维素广泛存在于自然界的植物体中,木材中有一半是纤维素,棉花是自然界中较纯粹的纤维素,脱脂棉和滤纸差不多是纯粹的纤维素纤维是指细而柔软的一类物质,分为天然纤维和化学纤维:天然纤维有植物纤维、动物纤维和矿物纤维化学纤维分为人造纤维和合成纤维。人造纤维是指利用含有纤维素的原料经化学处理和机械加工而制成的纤维。合成纤维是指利用石油、灭然气、煤为原料制成单体,再经聚合反应而生成的高分子化合物最后经拉丝工艺获得的纤维。

2. 人不能消化纤维素的原因

纤维素[(C6H10O5)n]也属于糖类,主要存存于植物体内.如树木的茎主要成分是纤维素,棉花的主要成分也是纤维素。同样是糖类,人可以从食物中摄食淀粉,并在体内将淀粉最终消化成葡萄糖加以吸收利用,但人不能消化纤维素,原因在于人体内没有纤维素酶,不能使纤维素在人体内水解。

3. 几种维生素的生理功能及来源

| 维生素A (视黄醇) | 促进人体的生长发育和防止角膜炎、夜盲症等疾病 | 鱼肝油、绿色蔬菜 |

| 维生素B1 (硫胺素) | 促进人体发育,帮助消化,防止脚气病、神经炎,可治疗皮肤病 | 酵母、谷类、肝、豆类、瘦肉 |

| 维生索B2 (核黄索) | 可防治口角炎、皮肤炎、舌炎等,能参与体内生物氧化作用 | 酵母、肝、蛋、蔬菜 |

| 维生素C (抗坏血酸) | 降低毛细血管的脆性,促进外伤的愈合,并能增强机体的抵抗力,促进胆固醇代谢 | 新鲜蔬菜和水果 |

| 维生素D (抗佝偻病) | 可预防佝偻病、软骨病和小儿出齿迟,牙齿不健全等疾病,能调节Ca、P 代谢 | 鱼肝油、蛋黄、乳类、酵母 |

| 维生素E (生育酚) | 对防止记忆力减退、抗机体早衰、预防不育症和习惯。降流产有一定作用 | 鸡蛋、肉、肝、鱼、植物油 |

知识拓展:

1. 食品添加剂:

(1)食品添加剂的界定根据1962年FAO/WHO食品法典委员会(CA 对食品添加剂的定义,食品添加剂是指:有意识地一以少量添加于食品,以改善食品的外观、风味和组织构或贮存性质的非营养物质。

(2)分类根据我国的《食品添加剂使用卫生标准》将其为:防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、甜味剂、着色剂、乳化剂品质改良剂、抗结剂、增昧剂、酶制剂、被膜剂、发泡剂保鲜剂、香料、营养强化剂以及其他添加剂。

2. 认识服装的标签

当你买衣服时,怎样知道服装面料的种类呢?看服装上的标签。服装标签一般包括服装的型号、面料的纤维种类及含量、洗涤熨烫说明等内容。如果服装面料是由一种纤维材料制成的,则用“纯×”或“100% x”来表示,如“纯棉…‘纯毛”或“100%毛”;如果服装是由两种或两种以上的纤维制成的,标签上应注明每种纤维的含量,如“涤纶20%、棉80%”等。

3. 各种纤维素的燃烧鉴别法

| 织物 | 现象 |

| 尼龙 | 易燃,燃烧时有臭味,有火焰,余烬为灰褐色 |

| 涤纶 | 近火焰即熔缩,燃烧时边熔化边冒黑烟,燃烧后呈黑褐色块状.可压碎 |

| 腈纶 | 近火时先收缩,后燃烧,冒黑烟,有臭味,余烬呈黑色圆球 |

| 棉布 | 易燃烧,燃烧时无异味,余烬呈灰白色 |

| 羊毛 | 燃烧时发泡,有火焰,有烧焦羽毛的气味,余烬呈黑褐色 |

| 丝绸 | 燃烧缓慢,有臭味,余烬为黑色小球,容易压碎 |

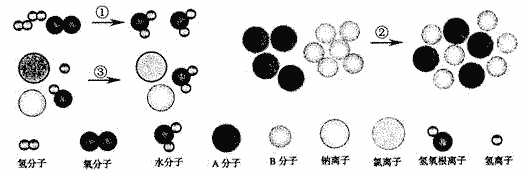

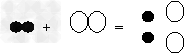

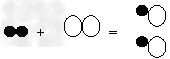

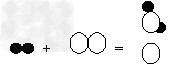

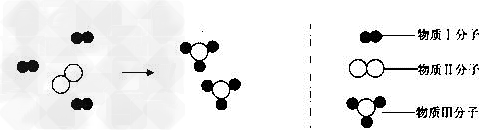

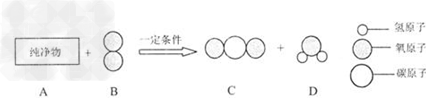

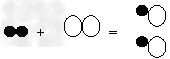

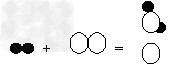

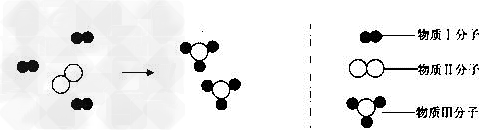

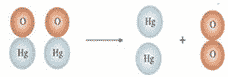

化学反应的本质:

化学反应的本质是原子的重新组合。化学反应围观示意图能清晰的使用微观粒子表示化学反应的本质和过程。

例如:

表示的化学反应为:Cl2+2NaClO2==2NaCl+2ClO2

典型例题解析:

一、确定模型表示的物质

例1:分子模型可以直观的表示分子的微观结构(分子模型中,不同颜色、大小的小球代表不同的原子)。下图所示的分子模型表示的分子是

A.HCHO B.CO2 C.NH3 D.CH4

【解析】:模型表示物质的确定要从物质的元素种类、每个分子中原子的个数、原子的总数来综合考虑。模型中小球的大小及颜色不同值代表了不同种类的原子,也就是代表了宏观上的元素种类的不同。同种小球的个数代表了同种原子的个数。本题中有三种不同的小球,说明分子中有三种不同的原子,且其中有两个同种原子,另外分别有两种一个原子。符合条件的只有A。

【答案】:A。

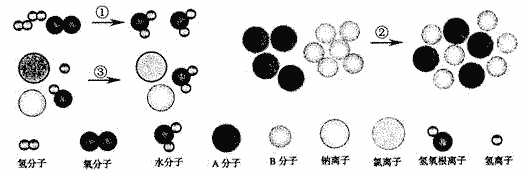

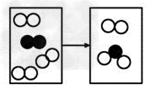

二、判定模型表示的变化

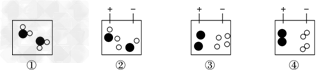

例2:下列用微观图示表示的物质变化,属于化学变化的是

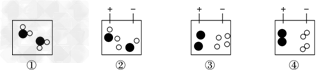

A.①②B.②③C.①③D.①②③

【解析】:化学变化的判定标准就是要有新物质生成。在三个变化中,①表示了氢气和氧气反应生成水的反应,有新物质水生成,化学变化。②中变化前是A、B两种物质,变化后仍然是这两种物质,没有新物质生成,物理变化。③反应前有钠离子、氯离子、氢离子和氢氧根离子,反应后氢离子和氢氧根离子生成了水,有新物质生成,化学变化。

【答案】:C。

三、观察模型变化的结果

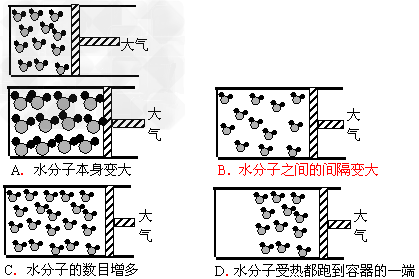

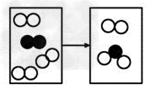

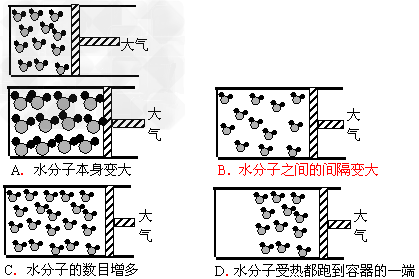

例3:右图表示封闭在某容器中的少量液态水的微观示意图(该容器的活塞可以左右移动)。煮沸后,液态水变成水蒸气。在这一过程中,发生的变化是( )

【解析】:水受热由液态变成水蒸气是物理变化,根据物理变化的定义,变化前后物质不变,水分子的本身大小和个数也不会改变,仅仅是分子间的间隔变大,且分子还是均一的状态,不会跑到容器的一端。

【答案】:B。

四、判定模型表示的化学反应类型

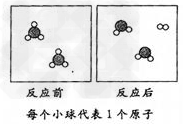

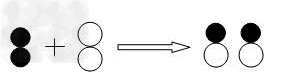

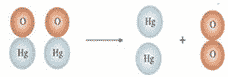

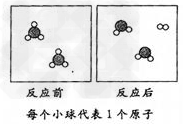

例4:如图所示的微观化学变化的反应类型是

A.置换反应 B.化合反应 C.分解反应 D.复分解反应

【解析】:观察反应前后模型的变化,可以知道:反应前只有一种化合物,反应后生成了一种化合物和一种单质,符合一分为多这样的特征,应该是分解反应。

【答案】:C。

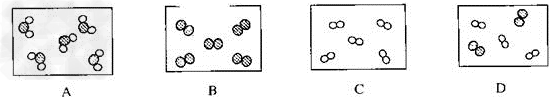

五、判定模型表示的物质分类

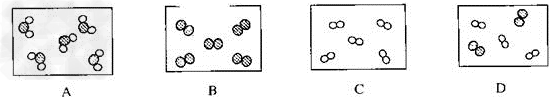

例5:物质都是由微粒构成的。若用“○”和“●”表示两种不同元素的原子,下列能表示化合物的是

【解析】:物质的分类要熟悉:按照物质种类分为混合物和纯净物;纯净物按照元素种类分为单质和化合物;化合物按照元素的性质分成酸、碱、盐、氧化物。判定物质的分类主要看模型中原子的种类和原子结合成的集团的种类,前者代表了元素的种类,后者代表了物质的种类。本题中A中每个集团中有两种原子,且整个中只有一种这样的集团,所以它是化合物,B和C都是由同种原子构成的一个集团,属于单质,D是B和C那样的两种单质组成的混合物。

【答案】:A。

六、判定模型表示的粒子构成

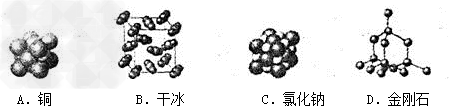

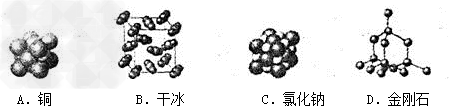

例6:参考下列物质的微观结构图示,其中由阴,阳离子构成的物质是()

【解析】:组成物质的粒子有三种:分子、原子、离子。铜属于金属,是由原子构成。干冰是二氧化碳的固体,由分子构成。氯化钠是由阳离子钠离子和阴离子氯离子构成。金刚石由原子构成。

【答案】:C。

七、安排化学反应顺序

例7:水电解的过程可用下列图示表示,微粒运动变化的先后顺序是

A.①②③④ B.④①③② C.①②④③ D.①④③②

【解析】:水电解是水在直流电的作用下分解成氢气和氧气的过程,属于化学变化。它的过程应该是:水分子先在直流电的作用下分解成氢原子和氧原子,随后后氢原子向负极移动,氧原子向正极移动,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子,最后大量氢分子聚集在负极,大量氧分子聚集在正极,且体积比为2:1。

【答案】:A。

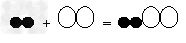

八、寻找符合模型的化学反应

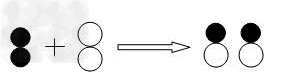

例8:下图是用比例模型来表示物质间发生化学反应的微观示意图。图中“ ”分别表示两种元素的原子,一定条件下发生的下列反应能用下图表示的是

”分别表示两种元素的原子,一定条件下发生的下列反应能用下图表示的是

A.2H2+O2=2H2O B.2CO+O2=2CO2 C.N2+O2=2NO D.N2+3H2=2NH3

【解析】:如果简单的判定反应前有两种物质,反应后有一种物质,是化合反应,那这个题仍然没有答案。再进一步判定反应前是两种单质,仍然有ACD三个答案。其实微观模型除了告诉物质种类外,还表示了反应前后粒子的个数关系,这是根据模型寻找化学反应的重要依据。本题中反应前后两种双原子单质与生成的化合物的个数比是1;1;2.符合这个关系的方程式只有C。

【答案】:C。

九、找寻化学反应的微观模型

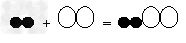

例9:氢气不仅可以在空气中燃烧,还可以在氯气中燃烧,反应方程式为H2+Cl2 2HCl,若用“○”表示氯原子,“●”表示氢原子,则上述反应可表示为

2HCl,若用“○”表示氯原子,“●”表示氢原子,则上述反应可表示为

A.

B.

C.

D.

【解析】:知道了化学方程式,就知道了反应物、生成物和它们的数量关系。此题反应前都是一个氢分子和一个氯分子,没有差别,因此要看生成物。由反应知道生成物应该是HCl,它是由一个氢和一个氯原子构成,且每一个氢分子、一个氯分子要生成两个HCl分子。正确表了生成物是氯化氢,数量比是1:1:2的就只有C。

【答案】:C。

十、比较模型微粒的质量和半径

例10:微粒模型观察与比较。如下图所示,在钠与氯气的反应中,每个钠原子失去1个电子,成为1个钠离子;每个氯原子得到1个电子,成为1个氯离子;钠离子与氯离子结合、形成氯化钠。因为1个电子的质量大约为1个质子或中子质量的 ,故原子的质量几乎都集中在原子核上。若用r、m分别表示微粒的半径和质量,以“<”或“>”或“≈”填空。

,故原子的质量几乎都集中在原子核上。若用r、m分别表示微粒的半径和质量,以“<”或“>”或“≈”填空。

(1)m(Na)____m(Na+);(2)r(Cl)___r(Cl-); (3)r(Na)___r(Cl);(4)r(Na+)_____r(Cl-)。

【解析】:此题形式新颖,别致有趣。考查的是学生分析问题和观察图形的能力。由材料可知:电子质量所占很小,得失对原子影响很小。那么钠原子和失去一个电子的钠离子的质量就几乎相等。半径要看清模型:氯原子的半径小于氯离子半径,钠原子半径大于氯原子半径,钠离子半径小于氯离子半径。

【答案】:≈;<;>;<

十一、说明模型图示的微观意义

例11:某化学反应的微观示意图如下,图中“ ”“

”“ ”,

”,

下列说法不正确的是()

A.每3g物质Ⅰ与1g物质Ⅱ恰好完全反应生成2g物质Ⅲ

B.每3个物质Ⅰ分子与1个物质Il分子恰好完全反应生成2个物质Ⅲ分子

C.每3万个物质Ⅰ分子与1万个物质Ⅱ分子恰好完全反应生成2万个物质Ⅲ分子

D.每3n个物质Ⅰ分子与n个物质Ⅱ分子恰好完全反应生成2n个物质Ⅲ分

【解析】:一个表示化学反应的微观示意图,除了能分析出反应物、生成物的种类外,还能知道反应物、生成物的粒子个数比。由图示可知:物质Ⅰ、物质Il分子、物质Ⅲ分子个数比是3:1:2。只有符合这个结果的微粒数量都可以,所以BCD正确。A错误的把粒子个数比等同于质量比,实际上质量还和每种物质的相对分子质量有关系。

【答案】:A。

十二、确定模型图示的构成

例12:蛋白质是人类重要的营养物质,它是由多种氨基酸构成的化合物,丙氨酸是其中的一种。下列有关丙氨酸的叙述正确的是( )

A.丙氨酸是由四种原子构成

B.一个丙氨酸分子中质子数是89

C.丙氨酸中氮元素与氢元素的质量比为2:1

D.丙氨酸的化学式为C3H6O2N

【解析】:细致的观察和准确的记数以及科学的叙述是重要的科学素养,也是中考的出发点和归宿。本题就是这样的一个好题。丙氨酸分子中的确有氢、碳、氧、氮四种原子,但正确的说法是丙氨酸是由丙氨酸分子构成,每个丙氨酸分子由四种原子构成。看图可知丙氨酸分子的化学式应该是C3H7O2N,一个丙氨酸分子中质子数是各个原子中子数之和,应该是44,丙氨酸中氮元素与氢元素的质量比为14:7就是2:1。

【答案】:C。

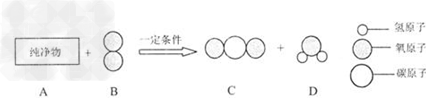

十三、计算质量、质量比

例13:A物质常用于焊接或切割金属。把一定质量的纯净物A和40g的纯净物B在—定条件下按下图所示充分反应,当B物质反应完时,可生成44gC物质和9gD物质。

①参加反应的A物质的质量是_____________。

②A物质中各元素的质量比为_____________。

【解析】:由模型可知:反应生成的C是二氧化碳,D是水,由生成44g二氧化碳可计算出反应前有碳元素的质量是12g,氧元素质量是32g,9g可计算出氢元素质量是1g,氧元素质量是8g。A的质量是44g+9g—40g=13g,A物质中有12g碳,1g氢。碳、氢元素质量比是12:1。

【答案】: ①参加反应的A物质的质量是13g ②A物质中碳、氢元素质量比是12:1。

十四、化学反应模型图示的规律或结论

例14:右图是氧化汞分子分解示意图。从示意图中,你能够得出的规律或者结论有:(答出两条即可)

(1)________________。(2)_________________。

【解析】:化学反应的模型就是表示了一个化学反应的进行过程,所以只要和这个反应有关的信息都可以作为它的结论,特别是化学方程式的意义,化学变化的实质是其重要的部分。如化学反应有新物质生成,化学变化分子种类要变,原子种类不变,化学反应前后原子质量数目不变,每两个氧化汞分子分解生成一个氧分子和两个汞原子等。本题是开放性题,只要合理均可。

【答案】:⑴原子是化学变化中的最小粒子。⑵在化学反应前后,原子数目没有增减。

十五、完成模型、写出反应

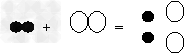

例15:下图是密闭体系中某反应的微观示意图,“○”和“●”分别表示不同原子。

(1)反应后方框内应再填入1个微粒(选填序号)。 A. B.

B. C.

C.

(2)该反应所属的基本反应类型是__________反应。

(3)写出符合该微观示意图的一个具体反应的化学方程式______________________。

【解析】:在密闭体系中反应前后原子种类,个数均不变。反应有三个 分子,反应后剩余一个,则反应了两个,反应前有一个

分子,反应后剩余一个,则反应了两个,反应前有一个 分子,反应后没有,则参加了反应,反应后应该生成了两个

分子,反应后没有,则参加了反应,反应后应该生成了两个 分子,所以应再填一个

分子,所以应再填一个 。反应两种物质生成一种物质,化合反应。注意没有反应的不要影响思维,当成了两种生成物。要写符合图示的反应,就要能总结出反应的特点:反应物是两种双原子分子,单质,这样的物质一般是气体,生成物是一种化合物,且个数比是1:2:2。在初中化学中比较熟悉的就是氢气燃烧。

。反应两种物质生成一种物质,化合反应。注意没有反应的不要影响思维,当成了两种生成物。要写符合图示的反应,就要能总结出反应的特点:反应物是两种双原子分子,单质,这样的物质一般是气体,生成物是一种化合物,且个数比是1:2:2。在初中化学中比较熟悉的就是氢气燃烧。

【答案】:(1)C(2)化合(3)2H2+O2 2H2O

2H2O

解题方法点拨:

要想解答好这类题目,首先,要理解和熟记微粒观点及模型图的应用,以及与之相关的知识。然后,根据所给的问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,以及自己的生产或生活经验所得,细致地分析题意(或图表信息)等各种信息资源,并细心地探究、推理后,按照题目要求进行认真地选择或解答即可。同时,还要注意以下几点:

1.运用微粒观点解释实际问题时,要先看看与哪种粒子有关,然后再联系着该粒子的有关性质进行分析解答之。

2.运用模型图来解答有关题目时,要先留意单个原子模型图的说明(即原子模型图所代表的意义和相应的元素符号),然后再逐一分析,综合考虑。尤其是,在解答用模型图来表示化学反应的题目时,一定要特别细心地进行全面思考才行;一般要做到以下“六抓”:

⑴抓分子、原子的性质,分子、原子都是构成物质的微粒;

⑵抓在化学反应中分子可分成原子,原子不能再分,但原子能重新组合成新的分子;

⑶抓分子是由原子构成的;

⑷抓化学反应前后原子的种类、数目不变;

⑸抓反应基本类型及反应物、生成物的类别;

⑹抓单个分子的构成情况;等等。

化学反应的本质是原子的重新组合。化学反应围观示意图能清晰的使用微观粒子表示化学反应的本质和过程。

例如:

表示的化学反应为:Cl2+2NaClO2==2NaCl+2ClO2

典型例题解析:

一、确定模型表示的物质

例1:分子模型可以直观的表示分子的微观结构(分子模型中,不同颜色、大小的小球代表不同的原子)。下图所示的分子模型表示的分子是

A.HCHO B.CO2 C.NH3 D.CH4

【解析】:模型表示物质的确定要从物质的元素种类、每个分子中原子的个数、原子的总数来综合考虑。模型中小球的大小及颜色不同值代表了不同种类的原子,也就是代表了宏观上的元素种类的不同。同种小球的个数代表了同种原子的个数。本题中有三种不同的小球,说明分子中有三种不同的原子,且其中有两个同种原子,另外分别有两种一个原子。符合条件的只有A。

【答案】:A。

二、判定模型表示的变化

例2:下列用微观图示表示的物质变化,属于化学变化的是

A.①②B.②③C.①③D.①②③

【解析】:化学变化的判定标准就是要有新物质生成。在三个变化中,①表示了氢气和氧气反应生成水的反应,有新物质水生成,化学变化。②中变化前是A、B两种物质,变化后仍然是这两种物质,没有新物质生成,物理变化。③反应前有钠离子、氯离子、氢离子和氢氧根离子,反应后氢离子和氢氧根离子生成了水,有新物质生成,化学变化。

【答案】:C。

三、观察模型变化的结果

例3:右图表示封闭在某容器中的少量液态水的微观示意图(该容器的活塞可以左右移动)。煮沸后,液态水变成水蒸气。在这一过程中,发生的变化是( )

【解析】:水受热由液态变成水蒸气是物理变化,根据物理变化的定义,变化前后物质不变,水分子的本身大小和个数也不会改变,仅仅是分子间的间隔变大,且分子还是均一的状态,不会跑到容器的一端。

【答案】:B。

四、判定模型表示的化学反应类型

例4:如图所示的微观化学变化的反应类型是

A.置换反应 B.化合反应 C.分解反应 D.复分解反应

【解析】:观察反应前后模型的变化,可以知道:反应前只有一种化合物,反应后生成了一种化合物和一种单质,符合一分为多这样的特征,应该是分解反应。

【答案】:C。

五、判定模型表示的物质分类

例5:物质都是由微粒构成的。若用“○”和“●”表示两种不同元素的原子,下列能表示化合物的是

【解析】:物质的分类要熟悉:按照物质种类分为混合物和纯净物;纯净物按照元素种类分为单质和化合物;化合物按照元素的性质分成酸、碱、盐、氧化物。判定物质的分类主要看模型中原子的种类和原子结合成的集团的种类,前者代表了元素的种类,后者代表了物质的种类。本题中A中每个集团中有两种原子,且整个中只有一种这样的集团,所以它是化合物,B和C都是由同种原子构成的一个集团,属于单质,D是B和C那样的两种单质组成的混合物。

【答案】:A。

六、判定模型表示的粒子构成

例6:参考下列物质的微观结构图示,其中由阴,阳离子构成的物质是()

【解析】:组成物质的粒子有三种:分子、原子、离子。铜属于金属,是由原子构成。干冰是二氧化碳的固体,由分子构成。氯化钠是由阳离子钠离子和阴离子氯离子构成。金刚石由原子构成。

【答案】:C。

七、安排化学反应顺序

例7:水电解的过程可用下列图示表示,微粒运动变化的先后顺序是

A.①②③④ B.④①③② C.①②④③ D.①④③②

【解析】:水电解是水在直流电的作用下分解成氢气和氧气的过程,属于化学变化。它的过程应该是:水分子先在直流电的作用下分解成氢原子和氧原子,随后后氢原子向负极移动,氧原子向正极移动,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子,最后大量氢分子聚集在负极,大量氧分子聚集在正极,且体积比为2:1。

【答案】:A。

八、寻找符合模型的化学反应

例8:下图是用比例模型来表示物质间发生化学反应的微观示意图。图中“

”分别表示两种元素的原子,一定条件下发生的下列反应能用下图表示的是

”分别表示两种元素的原子,一定条件下发生的下列反应能用下图表示的是

A.2H2+O2=2H2O B.2CO+O2=2CO2 C.N2+O2=2NO D.N2+3H2=2NH3

【解析】:如果简单的判定反应前有两种物质,反应后有一种物质,是化合反应,那这个题仍然没有答案。再进一步判定反应前是两种单质,仍然有ACD三个答案。其实微观模型除了告诉物质种类外,还表示了反应前后粒子的个数关系,这是根据模型寻找化学反应的重要依据。本题中反应前后两种双原子单质与生成的化合物的个数比是1;1;2.符合这个关系的方程式只有C。

【答案】:C。

九、找寻化学反应的微观模型

例9:氢气不仅可以在空气中燃烧,还可以在氯气中燃烧,反应方程式为H2+Cl2

2HCl,若用“○”表示氯原子,“●”表示氢原子,则上述反应可表示为

2HCl,若用“○”表示氯原子,“●”表示氢原子,则上述反应可表示为 A.

B.

C.

D.

【解析】:知道了化学方程式,就知道了反应物、生成物和它们的数量关系。此题反应前都是一个氢分子和一个氯分子,没有差别,因此要看生成物。由反应知道生成物应该是HCl,它是由一个氢和一个氯原子构成,且每一个氢分子、一个氯分子要生成两个HCl分子。正确表了生成物是氯化氢,数量比是1:1:2的就只有C。

【答案】:C。

十、比较模型微粒的质量和半径

例10:微粒模型观察与比较。如下图所示,在钠与氯气的反应中,每个钠原子失去1个电子,成为1个钠离子;每个氯原子得到1个电子,成为1个氯离子;钠离子与氯离子结合、形成氯化钠。因为1个电子的质量大约为1个质子或中子质量的

,故原子的质量几乎都集中在原子核上。若用r、m分别表示微粒的半径和质量,以“<”或“>”或“≈”填空。

,故原子的质量几乎都集中在原子核上。若用r、m分别表示微粒的半径和质量,以“<”或“>”或“≈”填空。(1)m(Na)____m(Na+);(2)r(Cl)___r(Cl-); (3)r(Na)___r(Cl);(4)r(Na+)_____r(Cl-)。

【解析】:此题形式新颖,别致有趣。考查的是学生分析问题和观察图形的能力。由材料可知:电子质量所占很小,得失对原子影响很小。那么钠原子和失去一个电子的钠离子的质量就几乎相等。半径要看清模型:氯原子的半径小于氯离子半径,钠原子半径大于氯原子半径,钠离子半径小于氯离子半径。

【答案】:≈;<;>;<

十一、说明模型图示的微观意义

例11:某化学反应的微观示意图如下,图中“

”“

”“ ”,

”,

下列说法不正确的是()

A.每3g物质Ⅰ与1g物质Ⅱ恰好完全反应生成2g物质Ⅲ

B.每3个物质Ⅰ分子与1个物质Il分子恰好完全反应生成2个物质Ⅲ分子

C.每3万个物质Ⅰ分子与1万个物质Ⅱ分子恰好完全反应生成2万个物质Ⅲ分子

D.每3n个物质Ⅰ分子与n个物质Ⅱ分子恰好完全反应生成2n个物质Ⅲ分

【解析】:一个表示化学反应的微观示意图,除了能分析出反应物、生成物的种类外,还能知道反应物、生成物的粒子个数比。由图示可知:物质Ⅰ、物质Il分子、物质Ⅲ分子个数比是3:1:2。只有符合这个结果的微粒数量都可以,所以BCD正确。A错误的把粒子个数比等同于质量比,实际上质量还和每种物质的相对分子质量有关系。

【答案】:A。

十二、确定模型图示的构成

例12:蛋白质是人类重要的营养物质,它是由多种氨基酸构成的化合物,丙氨酸是其中的一种。下列有关丙氨酸的叙述正确的是( )

A.丙氨酸是由四种原子构成

B.一个丙氨酸分子中质子数是89

C.丙氨酸中氮元素与氢元素的质量比为2:1

D.丙氨酸的化学式为C3H6O2N

【解析】:细致的观察和准确的记数以及科学的叙述是重要的科学素养,也是中考的出发点和归宿。本题就是这样的一个好题。丙氨酸分子中的确有氢、碳、氧、氮四种原子,但正确的说法是丙氨酸是由丙氨酸分子构成,每个丙氨酸分子由四种原子构成。看图可知丙氨酸分子的化学式应该是C3H7O2N,一个丙氨酸分子中质子数是各个原子中子数之和,应该是44,丙氨酸中氮元素与氢元素的质量比为14:7就是2:1。

【答案】:C。

十三、计算质量、质量比

例13:A物质常用于焊接或切割金属。把一定质量的纯净物A和40g的纯净物B在—定条件下按下图所示充分反应,当B物质反应完时,可生成44gC物质和9gD物质。

①参加反应的A物质的质量是_____________。

②A物质中各元素的质量比为_____________。

【解析】:由模型可知:反应生成的C是二氧化碳,D是水,由生成44g二氧化碳可计算出反应前有碳元素的质量是12g,氧元素质量是32g,9g可计算出氢元素质量是1g,氧元素质量是8g。A的质量是44g+9g—40g=13g,A物质中有12g碳,1g氢。碳、氢元素质量比是12:1。

【答案】: ①参加反应的A物质的质量是13g ②A物质中碳、氢元素质量比是12:1。

十四、化学反应模型图示的规律或结论

例14:右图是氧化汞分子分解示意图。从示意图中,你能够得出的规律或者结论有:(答出两条即可)

(1)________________。(2)_________________。

【解析】:化学反应的模型就是表示了一个化学反应的进行过程,所以只要和这个反应有关的信息都可以作为它的结论,特别是化学方程式的意义,化学变化的实质是其重要的部分。如化学反应有新物质生成,化学变化分子种类要变,原子种类不变,化学反应前后原子质量数目不变,每两个氧化汞分子分解生成一个氧分子和两个汞原子等。本题是开放性题,只要合理均可。

【答案】:⑴原子是化学变化中的最小粒子。⑵在化学反应前后,原子数目没有增减。

十五、完成模型、写出反应

例15:下图是密闭体系中某反应的微观示意图,“○”和“●”分别表示不同原子。

(1)反应后方框内应再填入1个微粒(选填序号)。 A.

B.

B. C.

C.

(2)该反应所属的基本反应类型是__________反应。

(3)写出符合该微观示意图的一个具体反应的化学方程式______________________。

【解析】:在密闭体系中反应前后原子种类,个数均不变。反应有三个

分子,反应后剩余一个,则反应了两个,反应前有一个

分子,反应后剩余一个,则反应了两个,反应前有一个 分子,反应后没有,则参加了反应,反应后应该生成了两个

分子,反应后没有,则参加了反应,反应后应该生成了两个 分子,所以应再填一个

分子,所以应再填一个 。反应两种物质生成一种物质,化合反应。注意没有反应的不要影响思维,当成了两种生成物。要写符合图示的反应,就要能总结出反应的特点:反应物是两种双原子分子,单质,这样的物质一般是气体,生成物是一种化合物,且个数比是1:2:2。在初中化学中比较熟悉的就是氢气燃烧。

。反应两种物质生成一种物质,化合反应。注意没有反应的不要影响思维,当成了两种生成物。要写符合图示的反应,就要能总结出反应的特点:反应物是两种双原子分子,单质,这样的物质一般是气体,生成物是一种化合物,且个数比是1:2:2。在初中化学中比较熟悉的就是氢气燃烧。【答案】:(1)C(2)化合(3)2H2+O2

2H2O

2H2O 解题方法点拨:

要想解答好这类题目,首先,要理解和熟记微粒观点及模型图的应用,以及与之相关的知识。然后,根据所给的问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,以及自己的生产或生活经验所得,细致地分析题意(或图表信息)等各种信息资源,并细心地探究、推理后,按照题目要求进行认真地选择或解答即可。同时,还要注意以下几点:

1.运用微粒观点解释实际问题时,要先看看与哪种粒子有关,然后再联系着该粒子的有关性质进行分析解答之。

2.运用模型图来解答有关题目时,要先留意单个原子模型图的说明(即原子模型图所代表的意义和相应的元素符号),然后再逐一分析,综合考虑。尤其是,在解答用模型图来表示化学反应的题目时,一定要特别细心地进行全面思考才行;一般要做到以下“六抓”:

⑴抓分子、原子的性质,分子、原子都是构成物质的微粒;

⑵抓在化学反应中分子可分成原子,原子不能再分,但原子能重新组合成新的分子;

⑶抓分子是由原子构成的;

⑷抓化学反应前后原子的种类、数目不变;

⑸抓反应基本类型及反应物、生成物的类别;

⑹抓单个分子的构成情况;等等。

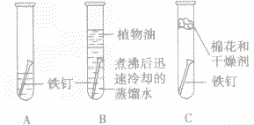

金属锈蚀:

金属材料受周围介质的作用而损坏,称为金属腐蚀。金属的锈蚀是最常见的腐蚀形态。腐蚀时,在金属的界面上发生了化学或电化学多相反应,使金属转入氧化(离子)状态。这会显著降低金属材料的强度、塑性、韧性等力学性能,破坏金属构件的几何形状,增加零件间的磨损,恶化电学和光学等物理性能,缩短设备的使用寿命,甚至造成火灾、爆炸等灾难性事故。

铁生锈条件的探究

易错点:

①探究铁生锈的条件时采用经煮沸后迅速冷却的蒸馏水,目的是赶走水中溶解的氧气;再加上植物油用来隔绝空气。

②环境中的某些物质会加快铁的锈蚀,如与酸、食盐溶液等接触的铁制品比钢铁生锈更快。

③铁生锈的过程。实际上是铁与空气中的氧气、水蒸气等发生化学反应的过程(缓慢氧化)。反应过程相当复杂,最终生成物铁锈是一种混合物。铁锈(主要成分是Fe2O3·H2O)为红色,疏松多孔,不能阻碍内层的铁继续与氧气、水等反应,因此铁制品可以全部锈蚀。

④许多金属都易生“锈”,但“锈”的结构不同,成分不同。铜在潮湿的空气中也能生“锈”,铜锈即铜绿,其主要成分为碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3],是铜与水、氧气、二氧化碳共同作用的产物。

金属制品的防锈原理及方法:

(1)防锈原理根据铁的锈蚀条件不难推断出防止铁生锈的方法是使铁制品隔绝空气或隔绝水。

(2)防锈方法:

①保持铁制品表面洁净和干燥,如菜刀不用时擦干放置。

②在钢铁表面覆盖保护膜、如车、船表而涂油漆。

③在钢铁表而镀一层其他金属,如水龙头表面镀铬、镀锌。

④用化学方法使钢铁表面形成致密的保护膜,如烤蓝。

⑤改善金属的结构,如将钢铁制成不锈钢

(3)除锈方法

物理方法:用砂纸打磨,用刀刮。

化学方法:用酸清洗(酸不能过量),发生的反应为:Fe2O3+6HCl==2FeCl3+3H2O或Fe2O3+3H2SO4==Fe2(SO4)3+3H2O。

金属材料受周围介质的作用而损坏,称为金属腐蚀。金属的锈蚀是最常见的腐蚀形态。腐蚀时,在金属的界面上发生了化学或电化学多相反应,使金属转入氧化(离子)状态。这会显著降低金属材料的强度、塑性、韧性等力学性能,破坏金属构件的几何形状,增加零件间的磨损,恶化电学和光学等物理性能,缩短设备的使用寿命,甚至造成火灾、爆炸等灾难性事故。

铁生锈条件的探究

| 实验装置 |  |

| 实验现象 | 几天后观察A试管中铁钉生锈,在水面附近锈蚀 严重,B,C试管中的铁钉没有生锈 |

| 实验分析 | A试管中的铁钉同时跟水、空气(或氧气)接触而生锈; B试管中的铁钉只与水接触不生锈; C 试管中的铁钉只与干燥的空气(或氧气)接触不生锈 |

| 实验结论 | 铁生锈的条件是与水、空气(或氧气)同时接触 |

易错点:

①探究铁生锈的条件时采用经煮沸后迅速冷却的蒸馏水,目的是赶走水中溶解的氧气;再加上植物油用来隔绝空气。

②环境中的某些物质会加快铁的锈蚀,如与酸、食盐溶液等接触的铁制品比钢铁生锈更快。

③铁生锈的过程。实际上是铁与空气中的氧气、水蒸气等发生化学反应的过程(缓慢氧化)。反应过程相当复杂,最终生成物铁锈是一种混合物。铁锈(主要成分是Fe2O3·H2O)为红色,疏松多孔,不能阻碍内层的铁继续与氧气、水等反应,因此铁制品可以全部锈蚀。

④许多金属都易生“锈”,但“锈”的结构不同,成分不同。铜在潮湿的空气中也能生“锈”,铜锈即铜绿,其主要成分为碱式碳酸铜[Cu2(OH)2CO3],是铜与水、氧气、二氧化碳共同作用的产物。

金属制品的防锈原理及方法:

(1)防锈原理根据铁的锈蚀条件不难推断出防止铁生锈的方法是使铁制品隔绝空气或隔绝水。

(2)防锈方法:

①保持铁制品表面洁净和干燥,如菜刀不用时擦干放置。

②在钢铁表面覆盖保护膜、如车、船表而涂油漆。

③在钢铁表而镀一层其他金属,如水龙头表面镀铬、镀锌。

④用化学方法使钢铁表面形成致密的保护膜,如烤蓝。

⑤改善金属的结构,如将钢铁制成不锈钢

(3)除锈方法

物理方法:用砂纸打磨,用刀刮。

化学方法:用酸清洗(酸不能过量),发生的反应为:Fe2O3+6HCl==2FeCl3+3H2O或Fe2O3+3H2SO4==Fe2(SO4)3+3H2O。

发现相似题

与“化学就在我们身边。(1)全面、均衡和适量的从食物中摄取营养物...”考查相似的试题有:

- 小明在学习了“化学元素与人体健康”的相关知识后,为妈妈设计了一份午餐食谱:“米饭、红烧鱼、麻辣豆腐”.爸爸看后认为这个食...

- 低碳生活(low-carbon life)不仅是当今社会的流行语, 更是关系到人类未来的战略选择。(1)碳和碳的化合物是化学世界中最庞...

- 某化学学习小组讨论辨析以下说法:①纯净水和矿泉水都是纯净物;②用活性炭可将硬水进行软化;③太阳能、风能和天然气都是可再生...

- 下列说法错误的是( )A.淀粉酶只能催化淀粉的水解反应B.油脂包括植物油和动物的脂肪C.微量元素均对人体有害D.甲醛水溶液...

- 现有:①草木灰 ②尿素 ③聚乙烯薄膜 ④牛奶 ⑤小麦 ⑥硝酸钾 ⑦马铃薯 ⑧聚四氟乙烯 ⑨大豆 ⑩苹果(1)属于钾肥的是__________;(2)富含...

- 专家提醒:虾类忌与维生素C同食。下列食品中最好不要与海虾同食的是A.鸡蛋B.瘦肉C.米饭D.西红柿

- 如图是某化学反应的微观示意图,相关分析正确的是( )A.两种单质反应生成一种化合物和另一种单质B.参加反应的两种物质的物...

- 下列说法正确的是( )A.在铁制品的表面刷油漆能起到防锈作用B.保留铁制品上的铁锈,能阻止铁制品进一步腐蚀C.铜长期在潮...

- 下列情况必须同时满足三个条件才能实现的是( )A.燃烧B.钢铁生锈C.复分解反应D.灭火

- 钢铁的冶炼是人类文明的一个重要标志,下图是根据炼铁原理设计的实验装置图。(1)请你写出冶炼生铁的化学方程式: ;(2)为...