本试题 “如图为丙氨酸分子结构模型,下列关于丙氨酸说法不正确的是( )A.丙氨酸是由碳原子、氢原子、氧原子和氮原子多原子分子构成的化合物B.丙氨酸分子中碳、氢、...” 主要考查您对化学反应微观示意图

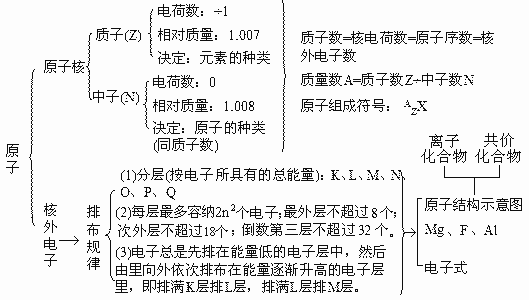

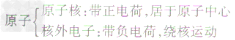

原子结构

相对原子质量

原子的定义

有机化合物和无机化合物

物质组成元素的质量比

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 化学反应微观示意图

- 原子结构

- 相对原子质量

- 原子的定义

- 有机化合物和无机化合物

- 物质组成元素的质量比

化学反应的本质:

化学反应的本质是原子的重新组合。化学反应围观示意图能清晰的使用微观粒子表示化学反应的本质和过程。

例如:

表示的化学反应为:Cl2+2NaClO2==2NaCl+2ClO2

典型例题解析:

一、确定模型表示的物质

例1:分子模型可以直观的表示分子的微观结构(分子模型中,不同颜色、大小的小球代表不同的原子)。下图所示的分子模型表示的分子是

A.HCHO B.CO2 C.NH3 D.CH4

【解析】:模型表示物质的确定要从物质的元素种类、每个分子中原子的个数、原子的总数来综合考虑。模型中小球的大小及颜色不同值代表了不同种类的原子,也就是代表了宏观上的元素种类的不同。同种小球的个数代表了同种原子的个数。本题中有三种不同的小球,说明分子中有三种不同的原子,且其中有两个同种原子,另外分别有两种一个原子。符合条件的只有A。

【答案】:A。

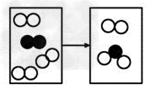

二、判定模型表示的变化

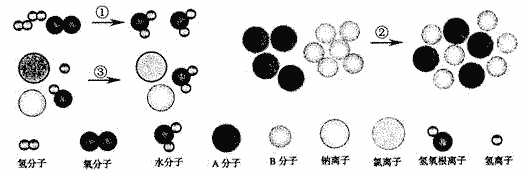

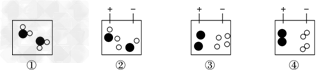

例2:下列用微观图示表示的物质变化,属于化学变化的是

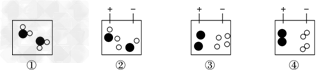

A.①②B.②③C.①③D.①②③

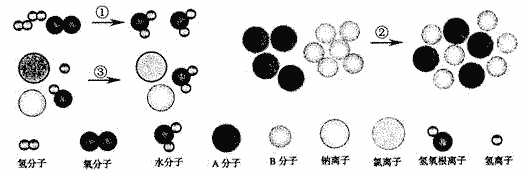

【解析】:化学变化的判定标准就是要有新物质生成。在三个变化中,①表示了氢气和氧气反应生成水的反应,有新物质水生成,化学变化。②中变化前是A、B两种物质,变化后仍然是这两种物质,没有新物质生成,物理变化。③反应前有钠离子、氯离子、氢离子和氢氧根离子,反应后氢离子和氢氧根离子生成了水,有新物质生成,化学变化。

【答案】:C。

三、观察模型变化的结果

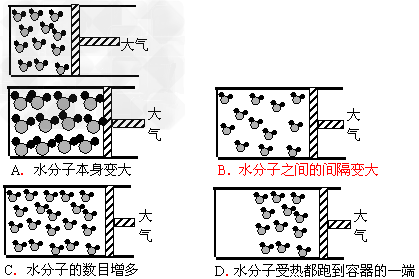

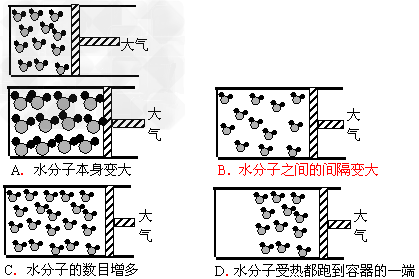

例3:右图表示封闭在某容器中的少量液态水的微观示意图(该容器的活塞可以左右移动)。煮沸后,液态水变成水蒸气。在这一过程中,发生的变化是( )

【解析】:水受热由液态变成水蒸气是物理变化,根据物理变化的定义,变化前后物质不变,水分子的本身大小和个数也不会改变,仅仅是分子间的间隔变大,且分子还是均一的状态,不会跑到容器的一端。

【答案】:B。

四、判定模型表示的化学反应类型

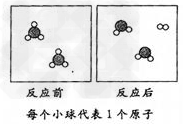

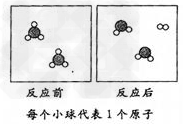

例4:如图所示的微观化学变化的反应类型是

A.置换反应 B.化合反应 C.分解反应 D.复分解反应

【解析】:观察反应前后模型的变化,可以知道:反应前只有一种化合物,反应后生成了一种化合物和一种单质,符合一分为多这样的特征,应该是分解反应。

【答案】:C。

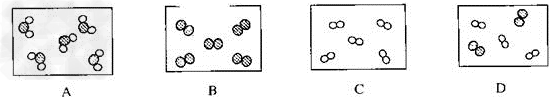

五、判定模型表示的物质分类

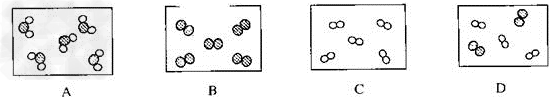

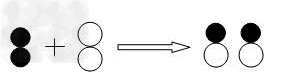

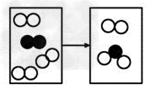

例5:物质都是由微粒构成的。若用“○”和“●”表示两种不同元素的原子,下列能表示化合物的是

【解析】:物质的分类要熟悉:按照物质种类分为混合物和纯净物;纯净物按照元素种类分为单质和化合物;化合物按照元素的性质分成酸、碱、盐、氧化物。判定物质的分类主要看模型中原子的种类和原子结合成的集团的种类,前者代表了元素的种类,后者代表了物质的种类。本题中A中每个集团中有两种原子,且整个中只有一种这样的集团,所以它是化合物,B和C都是由同种原子构成的一个集团,属于单质,D是B和C那样的两种单质组成的混合物。

【答案】:A。

六、判定模型表示的粒子构成

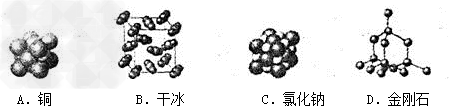

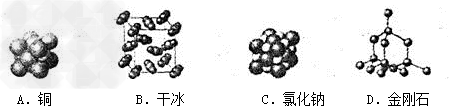

例6:参考下列物质的微观结构图示,其中由阴,阳离子构成的物质是()

【解析】:组成物质的粒子有三种:分子、原子、离子。铜属于金属,是由原子构成。干冰是二氧化碳的固体,由分子构成。氯化钠是由阳离子钠离子和阴离子氯离子构成。金刚石由原子构成。

【答案】:C。

七、安排化学反应顺序

例7:水电解的过程可用下列图示表示,微粒运动变化的先后顺序是

A.①②③④ B.④①③② C.①②④③ D.①④③②

【解析】:水电解是水在直流电的作用下分解成氢气和氧气的过程,属于化学变化。它的过程应该是:水分子先在直流电的作用下分解成氢原子和氧原子,随后后氢原子向负极移动,氧原子向正极移动,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子,最后大量氢分子聚集在负极,大量氧分子聚集在正极,且体积比为2:1。

【答案】:A。

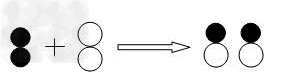

八、寻找符合模型的化学反应

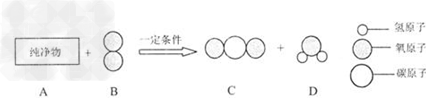

例8:下图是用比例模型来表示物质间发生化学反应的微观示意图。图中“ ”分别表示两种元素的原子,一定条件下发生的下列反应能用下图表示的是

”分别表示两种元素的原子,一定条件下发生的下列反应能用下图表示的是

A.2H2+O2=2H2O B.2CO+O2=2CO2 C.N2+O2=2NO D.N2+3H2=2NH3

【解析】:如果简单的判定反应前有两种物质,反应后有一种物质,是化合反应,那这个题仍然没有答案。再进一步判定反应前是两种单质,仍然有ACD三个答案。其实微观模型除了告诉物质种类外,还表示了反应前后粒子的个数关系,这是根据模型寻找化学反应的重要依据。本题中反应前后两种双原子单质与生成的化合物的个数比是1;1;2.符合这个关系的方程式只有C。

【答案】:C。

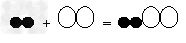

九、找寻化学反应的微观模型

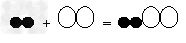

例9:氢气不仅可以在空气中燃烧,还可以在氯气中燃烧,反应方程式为H2+Cl2 2HCl,若用“○”表示氯原子,“●”表示氢原子,则上述反应可表示为

2HCl,若用“○”表示氯原子,“●”表示氢原子,则上述反应可表示为

A.

B.

C.

D.

【解析】:知道了化学方程式,就知道了反应物、生成物和它们的数量关系。此题反应前都是一个氢分子和一个氯分子,没有差别,因此要看生成物。由反应知道生成物应该是HCl,它是由一个氢和一个氯原子构成,且每一个氢分子、一个氯分子要生成两个HCl分子。正确表了生成物是氯化氢,数量比是1:1:2的就只有C。

【答案】:C。

十、比较模型微粒的质量和半径

例10:微粒模型观察与比较。如下图所示,在钠与氯气的反应中,每个钠原子失去1个电子,成为1个钠离子;每个氯原子得到1个电子,成为1个氯离子;钠离子与氯离子结合、形成氯化钠。因为1个电子的质量大约为1个质子或中子质量的 ,故原子的质量几乎都集中在原子核上。若用r、m分别表示微粒的半径和质量,以“<”或“>”或“≈”填空。

,故原子的质量几乎都集中在原子核上。若用r、m分别表示微粒的半径和质量,以“<”或“>”或“≈”填空。

(1)m(Na)____m(Na+);(2)r(Cl)___r(Cl-); (3)r(Na)___r(Cl);(4)r(Na+)_____r(Cl-)。

【解析】:此题形式新颖,别致有趣。考查的是学生分析问题和观察图形的能力。由材料可知:电子质量所占很小,得失对原子影响很小。那么钠原子和失去一个电子的钠离子的质量就几乎相等。半径要看清模型:氯原子的半径小于氯离子半径,钠原子半径大于氯原子半径,钠离子半径小于氯离子半径。

【答案】:≈;<;>;<

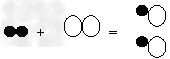

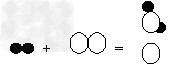

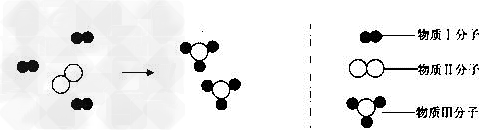

十一、说明模型图示的微观意义

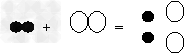

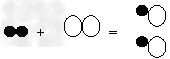

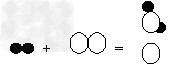

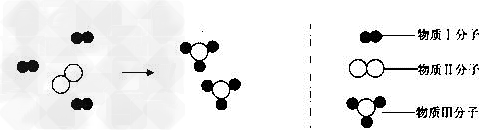

例11:某化学反应的微观示意图如下,图中“ ”“

”“ ”,

”,

下列说法不正确的是()

A.每3g物质Ⅰ与1g物质Ⅱ恰好完全反应生成2g物质Ⅲ

B.每3个物质Ⅰ分子与1个物质Il分子恰好完全反应生成2个物质Ⅲ分子

C.每3万个物质Ⅰ分子与1万个物质Ⅱ分子恰好完全反应生成2万个物质Ⅲ分子

D.每3n个物质Ⅰ分子与n个物质Ⅱ分子恰好完全反应生成2n个物质Ⅲ分

【解析】:一个表示化学反应的微观示意图,除了能分析出反应物、生成物的种类外,还能知道反应物、生成物的粒子个数比。由图示可知:物质Ⅰ、物质Il分子、物质Ⅲ分子个数比是3:1:2。只有符合这个结果的微粒数量都可以,所以BCD正确。A错误的把粒子个数比等同于质量比,实际上质量还和每种物质的相对分子质量有关系。

【答案】:A。

十二、确定模型图示的构成

例12:蛋白质是人类重要的营养物质,它是由多种氨基酸构成的化合物,丙氨酸是其中的一种。下列有关丙氨酸的叙述正确的是( )

A.丙氨酸是由四种原子构成

B.一个丙氨酸分子中质子数是89

C.丙氨酸中氮元素与氢元素的质量比为2:1

D.丙氨酸的化学式为C3H6O2N

【解析】:细致的观察和准确的记数以及科学的叙述是重要的科学素养,也是中考的出发点和归宿。本题就是这样的一个好题。丙氨酸分子中的确有氢、碳、氧、氮四种原子,但正确的说法是丙氨酸是由丙氨酸分子构成,每个丙氨酸分子由四种原子构成。看图可知丙氨酸分子的化学式应该是C3H7O2N,一个丙氨酸分子中质子数是各个原子中子数之和,应该是44,丙氨酸中氮元素与氢元素的质量比为14:7就是2:1。

【答案】:C。

十三、计算质量、质量比

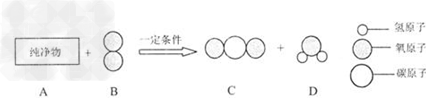

例13:A物质常用于焊接或切割金属。把一定质量的纯净物A和40g的纯净物B在—定条件下按下图所示充分反应,当B物质反应完时,可生成44gC物质和9gD物质。

①参加反应的A物质的质量是_____________。

②A物质中各元素的质量比为_____________。

【解析】:由模型可知:反应生成的C是二氧化碳,D是水,由生成44g二氧化碳可计算出反应前有碳元素的质量是12g,氧元素质量是32g,9g可计算出氢元素质量是1g,氧元素质量是8g。A的质量是44g+9g—40g=13g,A物质中有12g碳,1g氢。碳、氢元素质量比是12:1。

【答案】: ①参加反应的A物质的质量是13g ②A物质中碳、氢元素质量比是12:1。

十四、化学反应模型图示的规律或结论

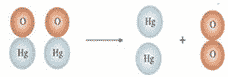

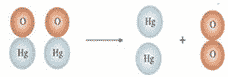

例14:右图是氧化汞分子分解示意图。从示意图中,你能够得出的规律或者结论有:(答出两条即可)

(1)________________。(2)_________________。

【解析】:化学反应的模型就是表示了一个化学反应的进行过程,所以只要和这个反应有关的信息都可以作为它的结论,特别是化学方程式的意义,化学变化的实质是其重要的部分。如化学反应有新物质生成,化学变化分子种类要变,原子种类不变,化学反应前后原子质量数目不变,每两个氧化汞分子分解生成一个氧分子和两个汞原子等。本题是开放性题,只要合理均可。

【答案】:⑴原子是化学变化中的最小粒子。⑵在化学反应前后,原子数目没有增减。

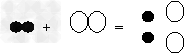

十五、完成模型、写出反应

例15:下图是密闭体系中某反应的微观示意图,“○”和“●”分别表示不同原子。

(1)反应后方框内应再填入1个微粒(选填序号)。 A. B.

B. C.

C.

(2)该反应所属的基本反应类型是__________反应。

(3)写出符合该微观示意图的一个具体反应的化学方程式______________________。

【解析】:在密闭体系中反应前后原子种类,个数均不变。反应有三个 分子,反应后剩余一个,则反应了两个,反应前有一个

分子,反应后剩余一个,则反应了两个,反应前有一个 分子,反应后没有,则参加了反应,反应后应该生成了两个

分子,反应后没有,则参加了反应,反应后应该生成了两个 分子,所以应再填一个

分子,所以应再填一个 。反应两种物质生成一种物质,化合反应。注意没有反应的不要影响思维,当成了两种生成物。要写符合图示的反应,就要能总结出反应的特点:反应物是两种双原子分子,单质,这样的物质一般是气体,生成物是一种化合物,且个数比是1:2:2。在初中化学中比较熟悉的就是氢气燃烧。

。反应两种物质生成一种物质,化合反应。注意没有反应的不要影响思维,当成了两种生成物。要写符合图示的反应,就要能总结出反应的特点:反应物是两种双原子分子,单质,这样的物质一般是气体,生成物是一种化合物,且个数比是1:2:2。在初中化学中比较熟悉的就是氢气燃烧。

【答案】:(1)C(2)化合(3)2H2+O2 2H2O

2H2O

解题方法点拨:

要想解答好这类题目,首先,要理解和熟记微粒观点及模型图的应用,以及与之相关的知识。然后,根据所给的问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,以及自己的生产或生活经验所得,细致地分析题意(或图表信息)等各种信息资源,并细心地探究、推理后,按照题目要求进行认真地选择或解答即可。同时,还要注意以下几点:

1.运用微粒观点解释实际问题时,要先看看与哪种粒子有关,然后再联系着该粒子的有关性质进行分析解答之。

2.运用模型图来解答有关题目时,要先留意单个原子模型图的说明(即原子模型图所代表的意义和相应的元素符号),然后再逐一分析,综合考虑。尤其是,在解答用模型图来表示化学反应的题目时,一定要特别细心地进行全面思考才行;一般要做到以下“六抓”:

⑴抓分子、原子的性质,分子、原子都是构成物质的微粒;

⑵抓在化学反应中分子可分成原子,原子不能再分,但原子能重新组合成新的分子;

⑶抓分子是由原子构成的;

⑷抓化学反应前后原子的种类、数目不变;

⑸抓反应基本类型及反应物、生成物的类别;

⑹抓单个分子的构成情况;等等。

化学反应的本质是原子的重新组合。化学反应围观示意图能清晰的使用微观粒子表示化学反应的本质和过程。

例如:

表示的化学反应为:Cl2+2NaClO2==2NaCl+2ClO2

典型例题解析:

一、确定模型表示的物质

例1:分子模型可以直观的表示分子的微观结构(分子模型中,不同颜色、大小的小球代表不同的原子)。下图所示的分子模型表示的分子是

A.HCHO B.CO2 C.NH3 D.CH4

【解析】:模型表示物质的确定要从物质的元素种类、每个分子中原子的个数、原子的总数来综合考虑。模型中小球的大小及颜色不同值代表了不同种类的原子,也就是代表了宏观上的元素种类的不同。同种小球的个数代表了同种原子的个数。本题中有三种不同的小球,说明分子中有三种不同的原子,且其中有两个同种原子,另外分别有两种一个原子。符合条件的只有A。

【答案】:A。

二、判定模型表示的变化

例2:下列用微观图示表示的物质变化,属于化学变化的是

A.①②B.②③C.①③D.①②③

【解析】:化学变化的判定标准就是要有新物质生成。在三个变化中,①表示了氢气和氧气反应生成水的反应,有新物质水生成,化学变化。②中变化前是A、B两种物质,变化后仍然是这两种物质,没有新物质生成,物理变化。③反应前有钠离子、氯离子、氢离子和氢氧根离子,反应后氢离子和氢氧根离子生成了水,有新物质生成,化学变化。

【答案】:C。

三、观察模型变化的结果

例3:右图表示封闭在某容器中的少量液态水的微观示意图(该容器的活塞可以左右移动)。煮沸后,液态水变成水蒸气。在这一过程中,发生的变化是( )

【解析】:水受热由液态变成水蒸气是物理变化,根据物理变化的定义,变化前后物质不变,水分子的本身大小和个数也不会改变,仅仅是分子间的间隔变大,且分子还是均一的状态,不会跑到容器的一端。

【答案】:B。

四、判定模型表示的化学反应类型

例4:如图所示的微观化学变化的反应类型是

A.置换反应 B.化合反应 C.分解反应 D.复分解反应

【解析】:观察反应前后模型的变化,可以知道:反应前只有一种化合物,反应后生成了一种化合物和一种单质,符合一分为多这样的特征,应该是分解反应。

【答案】:C。

五、判定模型表示的物质分类

例5:物质都是由微粒构成的。若用“○”和“●”表示两种不同元素的原子,下列能表示化合物的是

【解析】:物质的分类要熟悉:按照物质种类分为混合物和纯净物;纯净物按照元素种类分为单质和化合物;化合物按照元素的性质分成酸、碱、盐、氧化物。判定物质的分类主要看模型中原子的种类和原子结合成的集团的种类,前者代表了元素的种类,后者代表了物质的种类。本题中A中每个集团中有两种原子,且整个中只有一种这样的集团,所以它是化合物,B和C都是由同种原子构成的一个集团,属于单质,D是B和C那样的两种单质组成的混合物。

【答案】:A。

六、判定模型表示的粒子构成

例6:参考下列物质的微观结构图示,其中由阴,阳离子构成的物质是()

【解析】:组成物质的粒子有三种:分子、原子、离子。铜属于金属,是由原子构成。干冰是二氧化碳的固体,由分子构成。氯化钠是由阳离子钠离子和阴离子氯离子构成。金刚石由原子构成。

【答案】:C。

七、安排化学反应顺序

例7:水电解的过程可用下列图示表示,微粒运动变化的先后顺序是

A.①②③④ B.④①③② C.①②④③ D.①④③②

【解析】:水电解是水在直流电的作用下分解成氢气和氧气的过程,属于化学变化。它的过程应该是:水分子先在直流电的作用下分解成氢原子和氧原子,随后后氢原子向负极移动,氧原子向正极移动,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子,最后大量氢分子聚集在负极,大量氧分子聚集在正极,且体积比为2:1。

【答案】:A。

八、寻找符合模型的化学反应

例8:下图是用比例模型来表示物质间发生化学反应的微观示意图。图中“

”分别表示两种元素的原子,一定条件下发生的下列反应能用下图表示的是

”分别表示两种元素的原子,一定条件下发生的下列反应能用下图表示的是

A.2H2+O2=2H2O B.2CO+O2=2CO2 C.N2+O2=2NO D.N2+3H2=2NH3

【解析】:如果简单的判定反应前有两种物质,反应后有一种物质,是化合反应,那这个题仍然没有答案。再进一步判定反应前是两种单质,仍然有ACD三个答案。其实微观模型除了告诉物质种类外,还表示了反应前后粒子的个数关系,这是根据模型寻找化学反应的重要依据。本题中反应前后两种双原子单质与生成的化合物的个数比是1;1;2.符合这个关系的方程式只有C。

【答案】:C。

九、找寻化学反应的微观模型

例9:氢气不仅可以在空气中燃烧,还可以在氯气中燃烧,反应方程式为H2+Cl2

2HCl,若用“○”表示氯原子,“●”表示氢原子,则上述反应可表示为

2HCl,若用“○”表示氯原子,“●”表示氢原子,则上述反应可表示为 A.

B.

C.

D.

【解析】:知道了化学方程式,就知道了反应物、生成物和它们的数量关系。此题反应前都是一个氢分子和一个氯分子,没有差别,因此要看生成物。由反应知道生成物应该是HCl,它是由一个氢和一个氯原子构成,且每一个氢分子、一个氯分子要生成两个HCl分子。正确表了生成物是氯化氢,数量比是1:1:2的就只有C。

【答案】:C。

十、比较模型微粒的质量和半径

例10:微粒模型观察与比较。如下图所示,在钠与氯气的反应中,每个钠原子失去1个电子,成为1个钠离子;每个氯原子得到1个电子,成为1个氯离子;钠离子与氯离子结合、形成氯化钠。因为1个电子的质量大约为1个质子或中子质量的

,故原子的质量几乎都集中在原子核上。若用r、m分别表示微粒的半径和质量,以“<”或“>”或“≈”填空。

,故原子的质量几乎都集中在原子核上。若用r、m分别表示微粒的半径和质量,以“<”或“>”或“≈”填空。(1)m(Na)____m(Na+);(2)r(Cl)___r(Cl-); (3)r(Na)___r(Cl);(4)r(Na+)_____r(Cl-)。

【解析】:此题形式新颖,别致有趣。考查的是学生分析问题和观察图形的能力。由材料可知:电子质量所占很小,得失对原子影响很小。那么钠原子和失去一个电子的钠离子的质量就几乎相等。半径要看清模型:氯原子的半径小于氯离子半径,钠原子半径大于氯原子半径,钠离子半径小于氯离子半径。

【答案】:≈;<;>;<

十一、说明模型图示的微观意义

例11:某化学反应的微观示意图如下,图中“

”“

”“ ”,

”,

下列说法不正确的是()

A.每3g物质Ⅰ与1g物质Ⅱ恰好完全反应生成2g物质Ⅲ

B.每3个物质Ⅰ分子与1个物质Il分子恰好完全反应生成2个物质Ⅲ分子

C.每3万个物质Ⅰ分子与1万个物质Ⅱ分子恰好完全反应生成2万个物质Ⅲ分子

D.每3n个物质Ⅰ分子与n个物质Ⅱ分子恰好完全反应生成2n个物质Ⅲ分

【解析】:一个表示化学反应的微观示意图,除了能分析出反应物、生成物的种类外,还能知道反应物、生成物的粒子个数比。由图示可知:物质Ⅰ、物质Il分子、物质Ⅲ分子个数比是3:1:2。只有符合这个结果的微粒数量都可以,所以BCD正确。A错误的把粒子个数比等同于质量比,实际上质量还和每种物质的相对分子质量有关系。

【答案】:A。

十二、确定模型图示的构成

例12:蛋白质是人类重要的营养物质,它是由多种氨基酸构成的化合物,丙氨酸是其中的一种。下列有关丙氨酸的叙述正确的是( )

A.丙氨酸是由四种原子构成

B.一个丙氨酸分子中质子数是89

C.丙氨酸中氮元素与氢元素的质量比为2:1

D.丙氨酸的化学式为C3H6O2N

【解析】:细致的观察和准确的记数以及科学的叙述是重要的科学素养,也是中考的出发点和归宿。本题就是这样的一个好题。丙氨酸分子中的确有氢、碳、氧、氮四种原子,但正确的说法是丙氨酸是由丙氨酸分子构成,每个丙氨酸分子由四种原子构成。看图可知丙氨酸分子的化学式应该是C3H7O2N,一个丙氨酸分子中质子数是各个原子中子数之和,应该是44,丙氨酸中氮元素与氢元素的质量比为14:7就是2:1。

【答案】:C。

十三、计算质量、质量比

例13:A物质常用于焊接或切割金属。把一定质量的纯净物A和40g的纯净物B在—定条件下按下图所示充分反应,当B物质反应完时,可生成44gC物质和9gD物质。

①参加反应的A物质的质量是_____________。

②A物质中各元素的质量比为_____________。

【解析】:由模型可知:反应生成的C是二氧化碳,D是水,由生成44g二氧化碳可计算出反应前有碳元素的质量是12g,氧元素质量是32g,9g可计算出氢元素质量是1g,氧元素质量是8g。A的质量是44g+9g—40g=13g,A物质中有12g碳,1g氢。碳、氢元素质量比是12:1。

【答案】: ①参加反应的A物质的质量是13g ②A物质中碳、氢元素质量比是12:1。

十四、化学反应模型图示的规律或结论

例14:右图是氧化汞分子分解示意图。从示意图中,你能够得出的规律或者结论有:(答出两条即可)

(1)________________。(2)_________________。

【解析】:化学反应的模型就是表示了一个化学反应的进行过程,所以只要和这个反应有关的信息都可以作为它的结论,特别是化学方程式的意义,化学变化的实质是其重要的部分。如化学反应有新物质生成,化学变化分子种类要变,原子种类不变,化学反应前后原子质量数目不变,每两个氧化汞分子分解生成一个氧分子和两个汞原子等。本题是开放性题,只要合理均可。

【答案】:⑴原子是化学变化中的最小粒子。⑵在化学反应前后,原子数目没有增减。

十五、完成模型、写出反应

例15:下图是密闭体系中某反应的微观示意图,“○”和“●”分别表示不同原子。

(1)反应后方框内应再填入1个微粒(选填序号)。 A.

B.

B. C.

C.

(2)该反应所属的基本反应类型是__________反应。

(3)写出符合该微观示意图的一个具体反应的化学方程式______________________。

【解析】:在密闭体系中反应前后原子种类,个数均不变。反应有三个

分子,反应后剩余一个,则反应了两个,反应前有一个

分子,反应后剩余一个,则反应了两个,反应前有一个 分子,反应后没有,则参加了反应,反应后应该生成了两个

分子,反应后没有,则参加了反应,反应后应该生成了两个 分子,所以应再填一个

分子,所以应再填一个 。反应两种物质生成一种物质,化合反应。注意没有反应的不要影响思维,当成了两种生成物。要写符合图示的反应,就要能总结出反应的特点:反应物是两种双原子分子,单质,这样的物质一般是气体,生成物是一种化合物,且个数比是1:2:2。在初中化学中比较熟悉的就是氢气燃烧。

。反应两种物质生成一种物质,化合反应。注意没有反应的不要影响思维,当成了两种生成物。要写符合图示的反应,就要能总结出反应的特点:反应物是两种双原子分子,单质,这样的物质一般是气体,生成物是一种化合物,且个数比是1:2:2。在初中化学中比较熟悉的就是氢气燃烧。【答案】:(1)C(2)化合(3)2H2+O2

2H2O

2H2O 解题方法点拨:

要想解答好这类题目,首先,要理解和熟记微粒观点及模型图的应用,以及与之相关的知识。然后,根据所给的问题情景或图表信息等,结合所学的相关知识和技能,以及自己的生产或生活经验所得,细致地分析题意(或图表信息)等各种信息资源,并细心地探究、推理后,按照题目要求进行认真地选择或解答即可。同时,还要注意以下几点:

1.运用微粒观点解释实际问题时,要先看看与哪种粒子有关,然后再联系着该粒子的有关性质进行分析解答之。

2.运用模型图来解答有关题目时,要先留意单个原子模型图的说明(即原子模型图所代表的意义和相应的元素符号),然后再逐一分析,综合考虑。尤其是,在解答用模型图来表示化学反应的题目时,一定要特别细心地进行全面思考才行;一般要做到以下“六抓”:

⑴抓分子、原子的性质,分子、原子都是构成物质的微粒;

⑵抓在化学反应中分子可分成原子,原子不能再分,但原子能重新组合成新的分子;

⑶抓分子是由原子构成的;

⑷抓化学反应前后原子的种类、数目不变;

⑸抓反应基本类型及反应物、生成物的类别;

⑹抓单个分子的构成情况;等等。

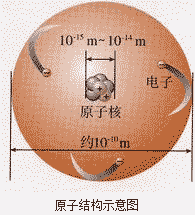

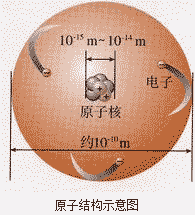

原子的构成:

原子核的构成:

原子核相对原子来说,体积很小,但质量却很大,原子的质量主要集中在原子核上,电子的质量约为质子质量的 。

。

质子的质量为:1.6726×10-27kg

中子的质量为:1.6749×10-27kg

构成原子的粒子间的关系:

对原子构成的正确理解:

(1)原子核位于原子中心,绝大多数由质子和中构成 (有一种氢原子的原子核内只含有1个质子,无中子),体积极小,密度极大,几乎集中了原子的全部质量,核外电子质量很小,可以忽略不计。

(2)每个原子只有一个原子核,核电荷数(核内质子数)的多少,决定了原了的种类。

(3)在原子中:核电荷数二质子数二核外电子数。

(4)原子核内的质子数不一定等干中子数,如钠原子中,质子数为11,中子数为12。

(5)并不是所有的原子中都有中子,如有一种氢原子中就没有中子。

(6)在原子中,由于质子(原子核)与电子所带电荷数相等,且电性相反,因而原子中虽然存在带电的粒子,但原子在整体上不显电性。

核外电子的排布:

①电子层核外电子运动有自己的特点,在含有多个电子的原子里,有的电子通常在离核较近的区域运动,有的电子通常在离核较远的区域运动,科学家形象地将这些区域称为电子层。

②核外电子的分层排布通常用电子层来形象地表示运动着的电子离核远近的不同:离核越近,电子能量越低;离核越远,电子能量越高。电子层数、离核远近、能量高低的关系如下所示:

电子层数 1 2 3 4 5 6 7

离核远近 近→ 远

能量高低 低→ 高

③核外电子排布的规律了解一些核外电子排布的简单规律对理解原子核外电子排布的情况有很重要的作川,核外电子排布的简单规律主要有:

a.每层上的电子数最多不超过2n2(n为电子层数),如第一电子层上的电子数可能为1,也可能为2,但最多为2。

b.核外电子排布时先排第一层,排满第一层后,再排第二层,依次类推。

c.最外层上的电子数不超过8;当只有一个电子层时,最外层上的电子数不超过2。

原子的不可再分与原子的结构:

化学变化中原子不会由一种原子变成另外一种原子,即化学变化中原了的种类不变,其原因是化学变化中原子核没有发生变化。如硫燃烧生成了二氧化硫,硫和氧气中分别含有硫原子和氧原子,反应后生成的二氧化硫中仍然含硫原子和氧原子。原子不是最小粒子,只是在化学变化的范围内为“最小粒子”,它还可再分,如原子弹爆炸时的核裂变,就是原子发生了变化。原子尽管很小,但具有一定的构成,是由居于原子中心的带正电的原子核和核外带负电的电子构成的。

原子核的构成:

原子核相对原子来说,体积很小,但质量却很大,原子的质量主要集中在原子核上,电子的质量约为质子质量的

。

。质子的质量为:1.6726×10-27kg

中子的质量为:1.6749×10-27kg

构成原子的粒子间的关系:

对原子构成的正确理解:

(1)原子核位于原子中心,绝大多数由质子和中构成 (有一种氢原子的原子核内只含有1个质子,无中子),体积极小,密度极大,几乎集中了原子的全部质量,核外电子质量很小,可以忽略不计。

(2)每个原子只有一个原子核,核电荷数(核内质子数)的多少,决定了原了的种类。

(3)在原子中:核电荷数二质子数二核外电子数。

(4)原子核内的质子数不一定等干中子数,如钠原子中,质子数为11,中子数为12。

(5)并不是所有的原子中都有中子,如有一种氢原子中就没有中子。

(6)在原子中,由于质子(原子核)与电子所带电荷数相等,且电性相反,因而原子中虽然存在带电的粒子,但原子在整体上不显电性。

核外电子的排布:

①电子层核外电子运动有自己的特点,在含有多个电子的原子里,有的电子通常在离核较近的区域运动,有的电子通常在离核较远的区域运动,科学家形象地将这些区域称为电子层。

②核外电子的分层排布通常用电子层来形象地表示运动着的电子离核远近的不同:离核越近,电子能量越低;离核越远,电子能量越高。电子层数、离核远近、能量高低的关系如下所示:

电子层数 1 2 3 4 5 6 7

离核远近 近→ 远

能量高低 低→ 高

③核外电子排布的规律了解一些核外电子排布的简单规律对理解原子核外电子排布的情况有很重要的作川,核外电子排布的简单规律主要有:

a.每层上的电子数最多不超过2n2(n为电子层数),如第一电子层上的电子数可能为1,也可能为2,但最多为2。

b.核外电子排布时先排第一层,排满第一层后,再排第二层,依次类推。

c.最外层上的电子数不超过8;当只有一个电子层时,最外层上的电子数不超过2。

原子的不可再分与原子的结构:

化学变化中原子不会由一种原子变成另外一种原子,即化学变化中原了的种类不变,其原因是化学变化中原子核没有发生变化。如硫燃烧生成了二氧化硫,硫和氧气中分别含有硫原子和氧原子,反应后生成的二氧化硫中仍然含硫原子和氧原子。原子不是最小粒子,只是在化学变化的范围内为“最小粒子”,它还可再分,如原子弹爆炸时的核裂变,就是原子发生了变化。原子尽管很小,但具有一定的构成,是由居于原子中心的带正电的原子核和核外带负电的电子构成的。

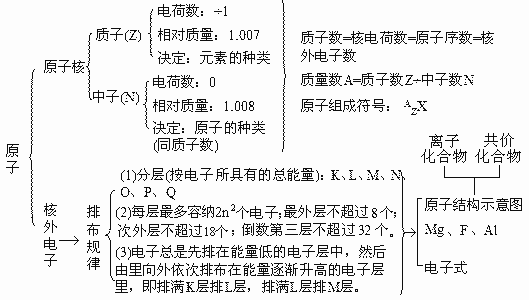

定义:

以一种碳一12原子质量的1/12为标准,其他原子的质量跟它的比值就是这种原子的相对原子质量(符号为A)。

公式:

某原子的相对原子质量=

原子质量与相对原子质量的区别和联系:

对概念的理解:

①相对原子质量只是一个比值,不是原子的实际质量。

②相对原子质最有单位,国际单位为“1”,一般不写也不读。

③相对原子质≈质子数+中子数,只是约等于,可以用于计算。

④碳原子有多种,作为相对原子质量标准的碳原子是原子核中有6个质子和6个中子的碳原子。

⑤只是用这种碳原子实际质量的1/12,而不是这种碳原子的质量。

以一种碳一12原子质量的1/12为标准,其他原子的质量跟它的比值就是这种原子的相对原子质量(符号为A)。

公式:

某原子的相对原子质量=

原子质量与相对原子质量的区别和联系:

| 原子的质量 | 相对原子质量 | |

| 区别 | 测定出来的是原子的实际质量,数值非常小,有单位(kg) | 相比得出的是原子的相对质量,数值大于或等于1,有单位(1) |

| 联系 | 某原子的相对原子质量(Ar) =  | |

对概念的理解:

①相对原子质量只是一个比值,不是原子的实际质量。

②相对原子质最有单位,国际单位为“1”,一般不写也不读。

③相对原子质≈质子数+中子数,只是约等于,可以用于计算。

④碳原子有多种,作为相对原子质量标准的碳原子是原子核中有6个质子和6个中子的碳原子。

⑤只是用这种碳原子实际质量的1/12,而不是这种碳原子的质量。

原子结构示意图:

由原子构成的物质:

绝大多数的单质是由原子构成的,如金属单质、稀有气体均是由原子直接构成的,碳、硫、磷等大多数的非金属单质也是由原子直接构成的。

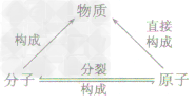

原子的定义:

原子是化学变化中最小的粒子。例如,化学变化中,发生变化的是分子,原子的种类和数目都未发生变化。

对原子的概念可从以下三个方面理解:

①原子是构成物质的基本粒子之一。

②原了也可以保持物质的化学性质,如由原子直接构成的物质的化学性质就由原子保持。

③原子在化学变化中不能再分,是“化学变化中最小的粒子”,脱离化学变化这一条件,原子仍可再分。

原子的性质:

①原子的质量、体积都很小;

②原子在不停地运动;

③原子之间有一定的间隔;

④原子可以构成分子,如一个氧分子是由两个氧原子构成的;也可以直接构成物质,如稀有气体、铁、汞等都是由原子直接构成的;

⑤化学反应中原子不可再分。

原子的表示方法—元素符号:

原子可用元索符号表示:如O既可表示氧元素,也可表示1个氧原子。

分子和原子的联系与区别:

道尔顿的原子模型:

英国自然科学家约翰·道尔顿将古希腊思辨的原子论改造成定量的化学理论,提出了世界上第一个原子的理论模型。他的理论主要有以下四点:

①所有物质都是由非常微小的、不可再分的物质微粒即原子组成

②同种元素的原子的各种性质和质量都相同,不同元素的原子,主要表现为质量的不同

③原子是微小的、不可再分的实心球体

④原子是参加化学变化的最小单位,在化学反应中,原子仅仅是重新排列,而不会被创造或者消失。 虽然,经过后人证实,这是一个失败的理论模型,但道尔顿第一次将原子从哲学带入化学研究中,明确了今后化学家们努力的方向,化学真正从古老的炼金术中摆脱出来,道尔顿也因此被后人誉为“近代化学之父”。

由原子构成的物质:

绝大多数的单质是由原子构成的,如金属单质、稀有气体均是由原子直接构成的,碳、硫、磷等大多数的非金属单质也是由原子直接构成的。

原子的定义:

原子是化学变化中最小的粒子。例如,化学变化中,发生变化的是分子,原子的种类和数目都未发生变化。

对原子的概念可从以下三个方面理解:

①原子是构成物质的基本粒子之一。

②原了也可以保持物质的化学性质,如由原子直接构成的物质的化学性质就由原子保持。

③原子在化学变化中不能再分,是“化学变化中最小的粒子”,脱离化学变化这一条件,原子仍可再分。

原子的性质:

①原子的质量、体积都很小;

②原子在不停地运动;

③原子之间有一定的间隔;

④原子可以构成分子,如一个氧分子是由两个氧原子构成的;也可以直接构成物质,如稀有气体、铁、汞等都是由原子直接构成的;

⑤化学反应中原子不可再分。

原子的表示方法—元素符号:

原子可用元索符号表示:如O既可表示氧元素,也可表示1个氧原子。

分子和原子的联系与区别:

| 项目 | 分子 | 原子 | |

| 不同点 | 本质区别 | 在化学反应中可以分成原子 | 在化学反应中不能再分 |

| 构成物质情况 | 大多数物质由分子构成 | 原子也能直接构成物质,但分子是由原子构成的 | |

| 相同点 | ①质量和体积都很小 ②都在不停地运动 ③粒子间有间隔 ④都是构成物质的粒子 ⑤同种粒子性质相同,不同种粒子性质不同 | ||

| 注意事项 | ①分子是保持物质化学性质的最小粒子 ②原子是化学变化中的最小粒子 ③分子是由原子构成的 ④对于由原子直接构成的物质,原子是保持其化学性质的最小粒子 | ||

| 联系 | 分子是由原子构成的,分子,原子都是构成物质的粒子,它们的关系是 | ||

道尔顿的原子模型:

英国自然科学家约翰·道尔顿将古希腊思辨的原子论改造成定量的化学理论,提出了世界上第一个原子的理论模型。他的理论主要有以下四点:

①所有物质都是由非常微小的、不可再分的物质微粒即原子组成

②同种元素的原子的各种性质和质量都相同,不同元素的原子,主要表现为质量的不同

③原子是微小的、不可再分的实心球体

④原子是参加化学变化的最小单位,在化学反应中,原子仅仅是重新排列,而不会被创造或者消失。 虽然,经过后人证实,这是一个失败的理论模型,但道尔顿第一次将原子从哲学带入化学研究中,明确了今后化学家们努力的方向,化学真正从古老的炼金术中摆脱出来,道尔顿也因此被后人誉为“近代化学之父”。

有机化合物:

(1)概念:通常人们将含有碳元素的化合物称为有机化合物,简称有机物,如甲烷、乙醇、葡萄糖、淀粉等。

(2)组成和结构:有机物都含碳元素,多数含有氢元素,可能还含有氧、氮、氯、硫、磷等元素。有机物中碳原子不仅可以和H,O,Cl,,N等原子直接结合,而且碳原子之间也可以互相连接成链状或环状。原子的排列方式不同,形成有机物的结构就不同,所表现出来的性质也不同。

(3)特点:大多数有机化合物都难溶于水,易溶于有机溶剂,大多数有机化合物受热易分解,且容易燃烧,燃烧产物有CO2和水;绝大多数有机化合物不易导电、熔点低。

(4)分类:

①有机物小分子:相对分了质量较小,如乙醇,甲烷、葡萄糖等。

②有机高分子化合物:简称有机高分子,其相对分子质量比较大,从几万到几十万,甚至高达几百万或更高,如淀粉、蛋白质等。

无机化合物:

(1)概念:无机化合物简称无机物,通常指不含碳元素的化合物,但少数含碳元素的化合物,如CO,CO2, H2CO3,CaCO3等,不具有有机化合物的特点,归在无机化合物中。

(2)分类:无机化合物根据元素组成及在水中离解成的粒子特点分为氧化物、酸、碱,盐。

有机化合物与无机化合物的主要区别:

概念的理解:

像NaCl、H2SO4和NaOH等不含碳元素的化合物称为无机化合物,而少数含碳元素的化合物,如CO,CO2和CaCO3等虽然含有碳元素,但具有无机化合物的特点,也把它们看作无机化合物。有机物一定含有碳元素,但含有碳元素的化合物不一定是有机物。含有碳元素但不属于有机物的化合物主要包括: 碳的氧化物、碳酸、碳酸盐和碳酸氢盐。

(1)概念:通常人们将含有碳元素的化合物称为有机化合物,简称有机物,如甲烷、乙醇、葡萄糖、淀粉等。

(2)组成和结构:有机物都含碳元素,多数含有氢元素,可能还含有氧、氮、氯、硫、磷等元素。有机物中碳原子不仅可以和H,O,Cl,,N等原子直接结合,而且碳原子之间也可以互相连接成链状或环状。原子的排列方式不同,形成有机物的结构就不同,所表现出来的性质也不同。

(3)特点:大多数有机化合物都难溶于水,易溶于有机溶剂,大多数有机化合物受热易分解,且容易燃烧,燃烧产物有CO2和水;绝大多数有机化合物不易导电、熔点低。

(4)分类:

①有机物小分子:相对分了质量较小,如乙醇,甲烷、葡萄糖等。

②有机高分子化合物:简称有机高分子,其相对分子质量比较大,从几万到几十万,甚至高达几百万或更高,如淀粉、蛋白质等。

无机化合物:

(1)概念:无机化合物简称无机物,通常指不含碳元素的化合物,但少数含碳元素的化合物,如CO,CO2, H2CO3,CaCO3等,不具有有机化合物的特点,归在无机化合物中。

(2)分类:无机化合物根据元素组成及在水中离解成的粒子特点分为氧化物、酸、碱,盐。

氧化物,酸,碱,盐的比较:

| 物质类别 | 概念 | 分类 |

| 氧化物 | 由两种元素组成,期中一种是氧元素 | 金属氧化物:由金属元素与氧元素组成,如MgO,Fe2O3等 非金属氧化物:由非金属元素与氧元素组成,如CO2、SO2、H2O等 |

| 酸 | 能离解成氢离子和酸根离子的化合物 | 含氧酸:如H2SO4、H2CO3、HNO3等无氧酸:如HCl,H2S等 |

| 碱 | 由金属离子和氢氧根离子构成的化合物 | 可溶性碱:如NaOH,Ca(OH)2等不溶性碱:如Mg(OH)2、 Fe(OH)3等 |

| 盐 | 由金属离子(或铵根离子)和酸根离子构成的化合物 | 正盐:如NaCl、NH4Cl、Na2CO3,仅由金属离子或钱根离子和酸根离子两部分组成酸式盐:如NaHCO3、NH4HCO3,由金属离子或铵根离子、酸式酸根离子构成碱式盐;如Cu2(OH)2CO3,由金属离子、酸根离子和氢氧根离子构成 |

有机化合物与无机化合物的主要区别:

| 有机化合物 | 无机化合物 | |

| 溶解性 | 多数不溶于水。易溶于有机溶剂 | 有些溶于水而不溶于有机溶剂 |

| 耐热性 | 多数不耐热。熔点较低,一般在400℃ 以下 | 多数耐热,难熔化,熔点一般比较高 |

| 可燃性 | 多数可以燃烧 | 多数不能燃烧 |

概念的理解:

像NaCl、H2SO4和NaOH等不含碳元素的化合物称为无机化合物,而少数含碳元素的化合物,如CO,CO2和CaCO3等虽然含有碳元素,但具有无机化合物的特点,也把它们看作无机化合物。有机物一定含有碳元素,但含有碳元素的化合物不一定是有机物。含有碳元素但不属于有机物的化合物主要包括: 碳的氧化物、碳酸、碳酸盐和碳酸氢盐。

定义:

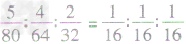

化合物里各元素的质量比是原子个数与相对原子质量的乘积之比。即各元素原子的相对原子质量总和之比。计算的关键在于正确判断出各元素的原子总数。

公式:

各元素的质量比=各元素相对原子质量与相应原子个数的乘积之比。如化学式为AmBn的物质中,A、B两元素的质量比 =(A的相对原子质量×m):(B的相对原子质量×n)。

对概念公式的理解:

(1)元素是宏观概念,只讲种类,不讲个数。用元素符号表示时,7C素符号前后都不能写数字,如计算四氧化三铁(Fe3O4)中铁元素和氧元素的质量比时不能写成3Fe:4O

(2)在化学式中,原子个数比等于元素的质量除以其相对原子质量之比。如AmBn中A,B两元素的质量比为M:N,则化学式中A,B两元素的原子个数比m:n=

(3)当化学式中含有多种元素时,根据化学式可以计算出全部元素的质量比,也可以计算出其中某几种元素的质量比。

化学式中元素质量比的变式运算:

在AmBn中元素A,B的质量比等于各元素的相对原子质m与原子个数的乘积比,即A,B元素质量比= (A的相对原子质量×m):(B的相对原子质量×n),根据元素质量比的变形运算主要有:

(1)根据某化合物中元素的质最比求化学式根据化合物中元素的质量比(或元素的质量分数比)求化学式,其方法是通过元素的相对原子质量来推断化学式。通过组成元素质量比或元素的质量分数进行分式变换,转换成原子个数(比),推测化学式。

(2)根据某化合物中元素的质量比确定元素的化合价已知某化合物中元素的质量比确定某元素的化合价,可通过元素的质量比及元素的相对原子质量推断化学式中元素的原子个数之比,再根据化合物中正负化合价代数和为零的原则确定元素的化合价。

(3)根据元素的质量比确定元素的相对原子质量

化合物中元素的质量比等于相对原子质量与原子个数的乘积比,利用元素的质量比及化合物中各原子的个数即可求出元素的相对原子质量。相对原子质量之比等于元素的质量除以其原子个数所得的数值之比。

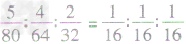

(4)物质的质量比与分子个数比之间的换算:

换算关系:物质的质量比 分子个数比、如SO3、SO2、O2三种物质的质量比为5:4:2,则SO3、SO2、O2的分子个数比为

分子个数比、如SO3、SO2、O2三种物质的质量比为5:4:2,则SO3、SO2、O2的分子个数比为 =1:1:1

=1:1:1

利用化学式变形求物质的质量比:

例:含有相同质量铁元素的Fe2O3和Fe3O4的质量比是多少?

解析:设含有相同质量铁元素的Fe2O3和Fe3O4的质量分别为x,y,为了使两者含铁元素的质量相等,可以将它们的化学式变形为铁原子数目相等的式子:

Fe2O3→Fe6O9 Fe3O4→Fe6O8

480 464

x y

x:y=480:464=30:29

答案:30:29

化合物里各元素的质量比是原子个数与相对原子质量的乘积之比。即各元素原子的相对原子质量总和之比。计算的关键在于正确判断出各元素的原子总数。

公式:

各元素的质量比=各元素相对原子质量与相应原子个数的乘积之比。如化学式为AmBn的物质中,A、B两元素的质量比 =(A的相对原子质量×m):(B的相对原子质量×n)。

对概念公式的理解:

(1)元素是宏观概念,只讲种类,不讲个数。用元素符号表示时,7C素符号前后都不能写数字,如计算四氧化三铁(Fe3O4)中铁元素和氧元素的质量比时不能写成3Fe:4O

(2)在化学式中,原子个数比等于元素的质量除以其相对原子质量之比。如AmBn中A,B两元素的质量比为M:N,则化学式中A,B两元素的原子个数比m:n=

(3)当化学式中含有多种元素时,根据化学式可以计算出全部元素的质量比,也可以计算出其中某几种元素的质量比。

化学式中元素质量比的变式运算:

在AmBn中元素A,B的质量比等于各元素的相对原子质m与原子个数的乘积比,即A,B元素质量比= (A的相对原子质量×m):(B的相对原子质量×n),根据元素质量比的变形运算主要有:

(1)根据某化合物中元素的质最比求化学式根据化合物中元素的质量比(或元素的质量分数比)求化学式,其方法是通过元素的相对原子质量来推断化学式。通过组成元素质量比或元素的质量分数进行分式变换,转换成原子个数(比),推测化学式。

(2)根据某化合物中元素的质量比确定元素的化合价已知某化合物中元素的质量比确定某元素的化合价,可通过元素的质量比及元素的相对原子质量推断化学式中元素的原子个数之比,再根据化合物中正负化合价代数和为零的原则确定元素的化合价。

(3)根据元素的质量比确定元素的相对原子质量

化合物中元素的质量比等于相对原子质量与原子个数的乘积比,利用元素的质量比及化合物中各原子的个数即可求出元素的相对原子质量。相对原子质量之比等于元素的质量除以其原子个数所得的数值之比。

(4)物质的质量比与分子个数比之间的换算:

换算关系:物质的质量比

分子个数比、如SO3、SO2、O2三种物质的质量比为5:4:2,则SO3、SO2、O2的分子个数比为

分子个数比、如SO3、SO2、O2三种物质的质量比为5:4:2,则SO3、SO2、O2的分子个数比为 =1:1:1

=1:1:1利用化学式变形求物质的质量比:

例:含有相同质量铁元素的Fe2O3和Fe3O4的质量比是多少?

解析:设含有相同质量铁元素的Fe2O3和Fe3O4的质量分别为x,y,为了使两者含铁元素的质量相等,可以将它们的化学式变形为铁原子数目相等的式子:

Fe2O3→Fe6O9 Fe3O4→Fe6O8

480 464

x y

x:y=480:464=30:29

答案:30:29

发现相似题

与“如图为丙氨酸分子结构模型,下列关于丙氨酸说法不正确的是( ...”考查相似的试题有:

- 下面是钠元素和氯元素在元素周期表中的信息和3种粒子的结构示意图.请回答下列问题:(1)氯原子的核电荷数是______;钠原子...

- 某元素带一个单位负电荷的阴离子结构示意图为,则x、y的值分别为( )A.17和8B.18和8C.19和8D.14和4

- 如图是某反应的微观示意图,其中不同的球代表不同的原子.下列说法与图示相符的是( )A.可表示H2+CuO △ . Cu+H2O的反应B....

- 用分子的观点解释下列现象,错误的是( )A.热胀冷缩--分子大小随温度的变化而改变B.花香四溢--分子不停地运动C.食物腐败-...

- 由我国著名科学家、中国科学院院士张青莲教授主持测定了铟、铱、锑、铕等几种元素的相对原子质量新值,其中他测定核电荷数为6...

- 最近科学家已研究出高能微粒N5+,这一发现可能开辟世界能源的新领域,它可能成为我国未来发射火箭的一种新型燃料,下列关于N5...

- 下图是一袋化肥标签的一部分,请回答:(1)CO(NH2)2的相对分子质量为:_________;(2)CO(NH2)2中各元素的质量比为C:O:N...

- 北京2008年奥运会要充分体现“科技奥运、人文奥运、绿色奥运”的理念.(1)上述四项设计中使用有机合成材料的是______;使用金...

- 2011年5月,媒体曝光台湾塑化剂污染食品事件,污染的食品超500多种,是台湾30年来最严重的食品渗毒事件.塑化剂在工业上被广...

- 蛋白质在人体胃肠内与水反应,最终生成氨基酸被人体吸收.丙氨酸(化学式为C3H7O2N)就是其中的一种.请回答下列问题:(1)...