本试题 “宇宙到底有多大,我们不知道在人类的有生之年能不能找到答案,但是我们可以肯定一点,人类探索的步伐不会停止。回答下列问题。小题1:2010年10月1日18时59分57...” 主要考查您对实践及其特征

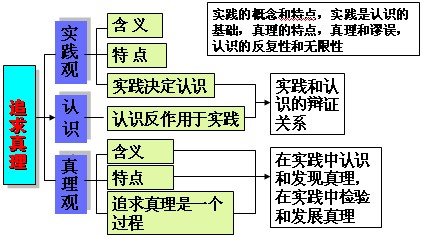

实践与认识的辩证关系

真理

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 实践及其特征

- 实践与认识的辩证关系

- 真理

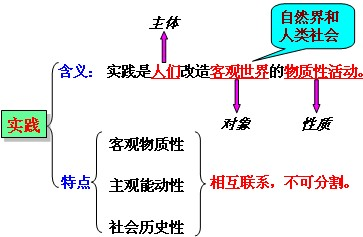

实践的基本含义:

实践是指人们改造客观世界的一切物质性活动。实践是主观见之于客观的活动。

实践的含义:

实践是人们改造客观世界的物质性活动。

在把握实践的含义这一知识点时,应注意以下几点:

(1)实践以人为主体,这意味着实践是人类特有的活动,不同于动物的本能活动。

(2)实践是以客观事物为对象的物质性活动。实践不是纯粹的思维活动、认识活动。

(3)实践是一种直接现实性活动,它可以把人们头脑中的观念的存在变为现实的存在。

提醒:

不能扩大实践的外延,如不能认为“实践是人们认识世界和改造世界的活动”或“实践是人们改造整个世界的活动”;

也不能缩小实践的外延,如不能认为“实践是人们改造自然界的活动”或“实践是人们改造社会的活动”。

实践的特点:

| 客观 | |

| 物质性 | ①实践的构成要素——主体、对象和手段是客观的。 ②实践活动的过程及其结果也受到客观事物及其运动规律的制约 |

| 主观能动性 | ①实践是一种有目的、有意识的改造客观世界的活动。 ②在改造自然的实践中,人创造出自然中原来没有的新的物质生活资料。 ③在改造社会的实践中,人创造出新的社会结构和社会关系 |

| 社会历史性 | ①任何实践都是在一定的社会关系中进行的,必然带有一定社会的烙印。 ②人的实践活动是历史的发展着的。在不同的历史发展阶段上,人类实践的内容、形式、规模和水平是各不相同的 |

| 实践的客观物质性、主观能动性和社会历史性,是相互联系不可分割的。三者的统一体现了在实践问题上唯物主义和辩证法的统一,体现了辩证唯物主义认识论的基本特征。 | |

实践:

追求真理:

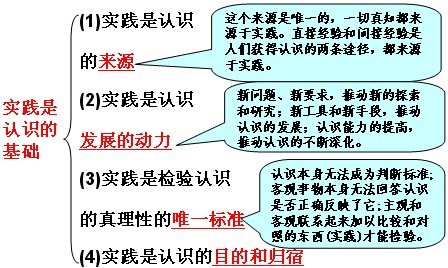

实践是认识的基础:

| 正确理解 | 认识误区 | |

| 实践是认识的来源 | 认识是主体(即人)对客体(即客观事物)的能动的反映,这种反映只有在实践中、在主体和客体的相互作用中才能完成 | 把间接经验作为认识的来源。把认识的来源与获得认识的途径等同 |

| 实践是认识发展的动力 | 认识产生于实践的需要;实践的发展为人们提供日益完备的认识工具;实践锻炼和提高了人的认识能力 | 把认识绝对化、思想僵化 |

| 实践是检验认识的真理性的唯一标准 | 实践能把主观和客观联系起来加以比较和对照,能够检验主观认识和客观事物是否相符合 | 把科学理论作为检验真理的标准 |

| 实践是认识的目的和归宿 | 认识从实践中来,最终还要回到实践中去。认识本身不是目的,改造世界才是认识的目的和归宿 | 脱离实践、纸上谈兵,认识不为实践服务 |

提示:“实践是认识的来源”强调的是认识来源于实践;“实践是认识发展的动力”强调的是认识的动态发展是由实践推动的;“实践是检验认识的真理性的唯一标准”强调的是实践能够把主观和客观联系起来加以比较和对照;“实践是认识的目的和归宿”强调的是认识要回到实践中去、服务于实践。

实践与认识的辩证关系原理:

(1)原理内容:实践决定认识,实践是认识的来源,是认识发展的动力,是检验认识的真理性的唯一标准,是认识的目的和归宿。认识对实践具有反作用,正确的认识、科学理论对实践具有指导作用,错误的认识则会把人们的实践活动引向歧途。

(2)方法论:我们既要坚持实践第一的观点,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理,又要重视科学理论的指导作用,坚持理论与实践相结合的原则。

实践是认识的基础:

真理的含义:

真理是指人们对客观事物及其规律的正确反映。谬误是指人们对客观事物及其规律的错误反映。

认识的反复性、无限性、上升性:

| 原理 | 世界观 | 方法论 |

| 认识的反复性 | 认识具有反复性,人们对同一事物的正确认识往往要经过从实践到认识,再从认识到实践的多次反复才能完成。 | 与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理。 |

| 认识的无限性 | 认识具有无限性,人类认识是无限发展的。追求真理是一个永无止境的过程。 | |

| 认识的上升性 | 认识具有上升性,人类认识是一种波浪式的前进和螺旋式的上升。真理是不断向前发展的。 |

全面理解真理的属性:

真理是标志主观同客观相符合的哲学范畴,是人们对客观事物及其规律的正确反映。

| 属性 | 理解 | 误区 |

| 真理是客观的 | ①真理的内容是客观的。真理的内容来自于物质世界的客观事物及规律; ②检验真理的标准是客观的社会实践; ③承认真理的客观性,就应当坚持“在真理面前人人平等”; ④真理的内容是客观的,而真理的形式是主观的,是第二性的 |

①对同一对象可以有多个真理; ②真理在任何情况下都是真理; ③真理是一成不变的 |

| 真理是有条件的 | 任何真理都有自己适用的条件和范围。在这个条件和范围内,真理是绝对的;如果超出了这个条件和范围,真理就会变成谬误,因此真理又是相对的 | |

| 真理是具体的 | 任何真理都是相对于特定的过程来说的,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。真理需要不断丰富、发展和完善 |

追求真理是一个过程:

理解

原因

误区

方法论

反复性

人们对一个事物的正确认识往往要经过从实践到认识,再从认识到实践的多次反复才能完成

从认识的主体来看,人们对客观事物的认识总要受主客观条件的限制;从认识的客体来看,客观事物是复杂的、变化着的,其本质的暴露和展现也有一个过程

“直线论”,此观点认为人的认识是直线式的前进;“循环论”,此观点认为人的认识是一种圆圈式的循环运动

与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理

无限性

人类认识是无限发展的。追求真理是一个永无止境的过程

认识的对象是无限的变化着的物质世界,作为认识主体的人类是世代延续的,作为认识基础的社会实践是不断发展的

上升性

认识的反复性和无限性表明,对真理的追求是一种波浪式前进或螺旋式上升的过程,真理总是在实践中不断发展

与“宇宙到底有多大,我们不知道在人类的有生之年能不能找到答案...”考查相似的试题有:

- 在加强和和改进党的作风建设中,世界观、人生观、价值观的改造处于核心地位。新形势下,“三观”的改造变得尤为重要,这是因为(...

- 海地、智利在不到一个半月时间内相继发生大地震,人们对地震防不胜防,无法准确得知其发生的时间地点强度。这说明A.自然是强...

- “百姓有所呼,政府有所应。”回答题。小题1: 网民期待:不再有毒胶囊、速生鸡等问题发生,从源头上维护百姓健康。政府回应:要...

- 宋代的庄绰在《养柑蚁》一文中说:“广南可耕之地少,民多种柑橘以图利,常患小虫,损失其实。惟树多蚁,则虫不能生,故园户之...

- 2011年8月中宣部等五部门决定在新闻战线开展“走基层、转作风、改文风”活动。对开展这项活动说法正确的是( )①一切从实际出发的...

- 2011年11月8日,在12个记者节到来之际,中宣部、中国记协和中央新闻媒体举行了以“拜人民为师,向实践学习”为主题的记者座谈会...

- 从前一度认为“教育产业化,医疗社会化,住房商品化”,现在看来这一认识有误区,如要解决好居民的住房问题,还应该有一定数量...

- “1992年,又是一个春天,有一位老人在中国的南海边写下诗篇。”2012年是改革开放的总设计师邓小平同志发表南方谈话二十周年。...

- 材料: 2012年是邓小平发表南方讲话20周年。20年来深圳人“看准了的,就大胆地试,大胆地闯”,凭着“闯的精神”、‘冒’的精神”,...

- 天宫一号(Tiangong-1)是中国第一个目标飞行器,于2011年9月29日21时16分3 秒在酒泉卫星发射中心发射,飞行器全长10、4米,...