本试题 “唐代诗人白居易说过:“天育物有时,地生财有限,而人之欲无极。以有时有限奉无极之欲,而法制不生其间,则必物暴殄而财乏用矣。”这段话体现的哲学道理有[ ]①...” 主要考查您对联系的客观性

联系的多样性(因果联系)

发展的状态——量变与质变

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 联系的客观性

- 联系的多样性(因果联系)

- 发展的状态——量变与质变

联系的客观性含义:

联系是事物本身所固有的,不以人的意志为转移。

联系的客观性原理:

①原理内容:联系是事物本身所固有的,不以人的意识为转移。联系具有客观性。

②方法论:这一原理要求我们要从事物固有的联系中把握事物,切忌主观随意性。

正确理解普遍联系与世界的物质统一性之间的关系:

| 普遍联系 | 世界的物质统一性 | ||

| 区别 | 内容 | 说明的是世界的状态是怎么样的,是辩证法研究的问题 | 回答的是世界的本质是什么,思维与存在有无同一性,是唯物论回答的问题 |

| 地位 | “怎么样”是第二位的问题 | “是什么”是第一位的问题 | |

| 联系 | ①从世界的物质统一性原理出发,就必然要承认联系的普遍性。因为世界的物质统一性原理表明,事物之间相互联系。没有世界的物质统一性,就没有联系;没有联系,也就无法统一 ②世界的物质统一性与多样性,联系的普遍性与特殊性是一致的 ③世界的物质统一性和世界的普遍联系不可分割 | ||

全面理解联系的客观性:

(1)联系的客观性是客观事物本身固有的,是不以人的主观意志为转移的。不仅自在事物之间的联系是客观的,就是人为事物之间的联系也是客观的,也是不以人的意志为转移的。

(2)承认事物联系的客观性与肯定人的实践活动的有目的性之间并不矛盾,人的实践活动虽然有意识、有目的,但毕竟要建立在承认联系、尊重客观联系的基础之上。

(3)联系的客观性根源于物质的客观实在性,坚持联系的客观性就是在联系观上坚持贯彻了唯物论。

事物联系的客观性与建立新的具体联系是不矛盾的:

(1)联系是客观的,并不意味着人对事物的联系无能为力。人们可以根据事物固有的联系,改变事物的状态,调整原有的联系,建立新的具体联系。

(2)对联系问题我们既要坚持唯物主义,又要坚持辩证法。人们改变事物联系的状态,建立新的具体联系,必须要以坚持事物的客观性为前提。

(3)所谓人们可以改变事物联系的状态,只是改变了事物联系的具体形式,并不是从根本上取消了事物自身的客观联系。如果否认了事物联系的客观性,任何新的具体联系都不可能建立。所以,联系具有客观性,并不意味着人们不能改变联系。

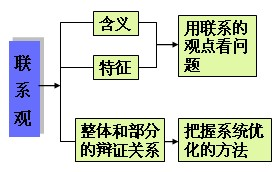

唯物辩证法的联系观:

原因含义:

引起某种现象产生的现象。

结果含义:

被某种现象引起的现象。

联系的多样性原理:

原理内容:联系具有多样性方法论:这一原理要求我们注意分析和把握事物存在和发展的各种条件。

要求我们一切以时间、地点和条件为转移。

原因和结果的关系:

原因

结果

区别

含义

引起某种现象产生的现象

被某种现象引起的现象

时间顺序

在前

在后

地位作用

主动

被动

联系

互相依赖,二者在一定条件下可以互相转化

在这一关系中是结果在另一关系中是原因;在同一关系中,两种现象互为因果。

联系的基本特征:

| 普遍性 | 客观性 | 多样性 | |

| 含义 | 世界上的一切事物都与周围其他事物有着这样或那样的联系 | 是事物本身所固有的,不以人的意志为转移 | 世界上的事物千差万别,事物的联系也是多种多样的 |

| 表现 | ①每一事物内部的各个部分、要素之间是相互联系的; ②世界是一个普遍联系的有机整体 |

自在事物的联系和人为事物的联系都是客观的 | 直接联系和间接联系、内部联系和外部联系、本质联系和非本质联系、必然联系和偶然联系等 |

| 方法论 | 要求我们用联系的观点看问题,反对用孤立的观点看问题 | 要求我们从事物固有的联系中把握事物,切忌主观随意性 | 要求我们注意分析和把握事物存在和发展的各种条件。一切以时间、地点和条件为转移 |

联系的多样性原理:

原理内容:联系具有多样性

方法论:这一原理要求我们注意分析和把握事物存在和发展的各种条件。要求我们一切以时间、地点和条件为转移。

因果联系(人无远虑必有近忧)

①含义:

原因:引起某种现象产生的现象。

结果:被某种现象引起的现象。

②特点:先行后续的关系;引起和被引起的关系(本质特征)

③方法论:承认因果联系的普遍性和客观性,是人们正确认识事物,进行科学研究的前提。正确把握事物的因果联系,才能提高人们活动的自觉性和预见性。

唯物辩证法的联系观:

量变的含义:

是指事物数量的增减和场所的变更,是一种渐进的、不显著的变化。

质变的含义:

是指事物根本性质的变化,是一种根本的、显著的变化。

理解量变与质变:

(1)量变和质变是事物发展过程中两种不同的状态。

(2)量变是指事物数量的增减和场所的变更,是一种渐进的、不显著的变化。

(3)质变是指事物根本性质的变化,是事物由一种质态向另一种质态的飞跃,是一种根本的、显著的变化。

准确把握量变与质变的区别与联系:

| 量 变 | 质 变 | ||

| 区别 | 性质 | 事物数量的增减和场所的变更 | 事物根本性质的变化,是事物由一种质态向另一种质态的飞跃 |

| 特点 | 渐进的、不显著的变化 | 根本的、显著的变化 | |

| 呈现状态 | 统一、相持、平衡和静止 | 统一物的分解、平衡和静止的破坏 | |

| 结果 | 事物还是其自身,没有变成另一事物 | 事物不再是自身,而变成了另一事物 | |

| 联系 | 辩证关系 | ①事物的发展总是从量变开始的,量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果; ②质变又为新的量变开辟道路,使事物在新质的基础上开始新的量变; ③事物的发展就是这样由量变到质变,又在新质的基础上开始新的量变,如此循环往复,不断前进 | |

| 方法论 | ①积极做好量的积累,为实现事物的质变创造条件; ②要果断地抓住时机,促成质变,实现事物的飞跃和发展 | ||

(1)量变和质变是事物发展过程中两种不同的状态。事物的发展总是从量变开始的,并不断地经过“量变—质变—新的量变—新的质变”两种状态的循环往复,不断前进。

(2)从事物发展的全过程来看,质变更为重要。只有质变,才完成了量变,才肯定和巩固了量变所获得的成果;只有质变才能产生新质的事物;只有质变才能引起新的量变,为新的量变开辟道路。但并不是说量变就不重要了,没有量的长期积累,是不会有质变的产生的,所以必须重视量的积累。

量变与质变的辩证关系:

(1)事物的发展总是从量变开始的,量变是质变的必要准备,质变是量变的必然结果。

(2)质变又为新的量变开辟道路,使事物在新质的基础上开始新的量变。

(3)质变是量变的必然结果。事物的发展就是这样由量变到质变,又在新质的基础上开始新的量变,如此循环往复,不断前进。任何事物的变化都是量变和质变的统一。

量变引起质变的两种形式:

(1)事物在大小、速度、程度和规模等方面发生变化(数量变化);

(2)构成事物的成分在结构和排列次序上发生的变化(结构变化)。

量变与质变辩证关系原理的方法论:

(1)要重视量的积累,为实现事物的质变创造条件。

(2)在量变已经达到一定程度、只有改变事物原有的性质才能向前发展时,要果断地抓住时机,促成质变,实现事物的飞跃和发展。

(3)当需要保持事物性质稳定时,就必须把量变控制在一定限度之内,即坚持适度原则。

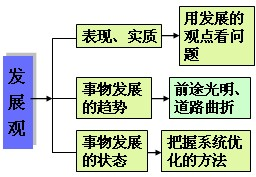

唯物辩证法的发展观:

与“唐代诗人白居易说过:“天育物有时,地生财有限,而人之欲无极...”考查相似的试题有:

- 治理雾霾天气需要抓住关键和薄弱环节,采取综合治理手段,实现多项污染物协同减排;市民需要树立环保观念,减少私车出行,倡...

- 20世纪80年代以后,在经济全球化作用下,自由贸易成为主流,但由于各国经济发展的失衡,形形色色的贸易保护主义不时出现。近...

- 诗词歌赋、名言警句是我国文学上的奇葩,蕴涵着深邃的哲学思想。回答问题。小题1:苏轼在《琴诗》中说:“若言琴上有琴声,放在...

- 4月10日发生的轩岗公司职工医院爆炸的犯罪嫌疑人王晋生已投案自首。公安机关调查发现,王晋生曾于爆炸发生前10天左右,向爆炸...

- 材料一:最近,“美人”频繁出现在公众视野,无私救助溺水者的“最美女护士”、用双臂撑起坠楼男孩生命的四位“最美农民工”、为孩...

- 有研究发现,许多技术的运用,一开始促进了经济的发展,有益于人类社会;广泛推广之后,反而威胁了人类的生存,造成了生物链...

- 转变经济发展方式是贯穿“十二五”的主线。这要求我国淘汰一些产能过剩、重复建设的产业。我国强调淘汰落后产能,发展新型战略...

- 以教授知识技巧、提供专业训练和模拟为主要内容的严肃游戏产业有着广阔的市场前景。严肃游戏借鉴了传统游戏的部分娱乐元素,...

- 宋朝朱熹《水口行舟》云:“今朝试卷孤篷看,依旧青山绿树多”。下列诗句与这句诗所含哲理相近的是A.东风不与周郎便,铜雀春深...

- 改革开放初期,许多地方为了促进经济发展都把GDP最大化增长作为唯一目标,但随着时间的推移,也出现了一系列问题和矛盾。在发...