本试题 “巴黎和会与雅尔塔会议相同点是:①在大国力量对比发生巨大变化的背景下召开的世界会议②会议都带有大国强权色彩③新的国际关系在一定程度上维护了世界和平④控制...” 主要考查您对雅尔塔体系的确立

凡尔赛宫里的勾结与争夺

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 雅尔塔体系的确立

- 凡尔赛宫里的勾结与争夺

雅尔塔体系:

第二次世界大战后期,在雅尔塔等国际会议上,美、英、苏等国讨论了结束战争、处理战争遗留问题和战后和平等问题,达成若干协议,形成的以美、苏为主导的国际关系新体系。

雅尔塔体系的确立

1、条件:

(1)西欧各国普遍衰落

(2)美国独占鰲头

(3)苏联空前强大

2、体系基础:

美苏均势

3、实质:

美苏两分天下(划分势力范围)

4、作用:

奠定了战后世界两极格局的框架。

5、评价:

①体系原则上倡导和平、民主,对世界各国的和平运动和政治民主化过程起了推动作用,对战后国际关系的发展产生了积极影响。

②体系是建立在美苏实力均势基础上的,事实上划分了美苏的势力范围,深深地打上了大国强权政治的烙印,因此对战后国际关系的发展也产生了消极影响。

雅尔塔体系与两极格局的关系:

雅尔塔体系是两极格局形成的基础,它奠定了战后两极格局的框架。两极格局是雅尔塔体制的一个重要组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体制。

“冷战”与两极格局形成的关系:

“冷战”是美国与苏联主动对抗的表现,是两极格局形成的主要导因,“冷战”的过程也就是两极格局形成的过程。多极化趋势在两极格局中孕育、发展,并不断侵蚀和破坏着雅尔塔体制下的两极格局。一般认为,两极格局的瓦解,也就意味着“冷战”局面的结束、雅尔塔体制的瓦解和多极化趋势的加强。

“冷战”与美国霸权主义的关系:

“冷战”与美国霸权主义的关系:美国实行“冷战”政策的根本目的是霸权主义,“冷战”是美国全球霸权的一个组成部分。

雅尔塔体系:

1、确立:

在近现代史上,每次大的国际战争之后,战胜国都要根据自身的利益和实力对比召开国际会议,缔结国际协议,重新划分边界和势力范围,安排战后世界秩序,建立一种新的国际关系格局,如维也纳体系和凡尔赛—华盛顿体系。

第二次世界大战也不例外,所不同的是,盟国在胜利在望时即意大利投降后就把战后世界的安排问题提上了议事日程。举行了一系列国际会议,达成了许多协议;其中最重要的是雅尔塔会议及在这次会议上通过的公报、协定和密约。

2、具体内容:

(1)如何最后打败德日法西斯,如何处置战败国,以防止法西斯主义东山再起;

(2)重新绘制战后欧亚的政治地图,特别是重新划定德、日法西斯国家的疆界及其占领地区的归属和边界;

(3)建立联合国组织,作为协调国际争端、维持战后世界和平的机构;

(4)对德、日的殖民地以及国际的委任统治地实行托管计划,原则上承认被压迫民族的独立权利。

3、影响:

(1)积极:

标志着近代以来以欧洲为中心和维持以欧洲大国均势为主的传统国际关系格局被美苏两极格局所取代,现代国际关系开始进入一个新阶段。

雅尔塔体系倡导和平民主的原则,把苏联和美英两种不同社会制度国家间的和平共处纳入了国际关系体系。这是一个进步。

(2)局限性:

因为雅尔塔体系是建立在美苏战时实力均势基础上的,是苏联与美英相互妥协的结果,打上强权政治的烙印,如对蒙古独立和中国东北问题的处理都是背着中国政府进行的。

雅尔塔体系事实上划分了美苏的势力范围,由于美苏的社会制度和对外方针都有很大差异,双方的国家利益又有矛盾冲突,最终促使世界分裂,导致两大阵营的形成。

二战后美国推行世界霸权政策:

二战后世界格局的演变情况:

1、雅尔塔体制为战后世界政治格局的形成奠定了基础。

2、战后两极格局最初表现为两大阵营的对立:

①帝国主义阵营形成的标志:杜鲁门主义的提出、马歇尔计划的实施和北约的成立。

②社会主义阵营形成的标志:经互会成立、华约的成立。两大阵营的对立和斗争贯穿于整个20世纪50年代。

3、1945年到20世纪80年代美苏争霸。

4、东欧剧变和苏联解体,两极格局终结。

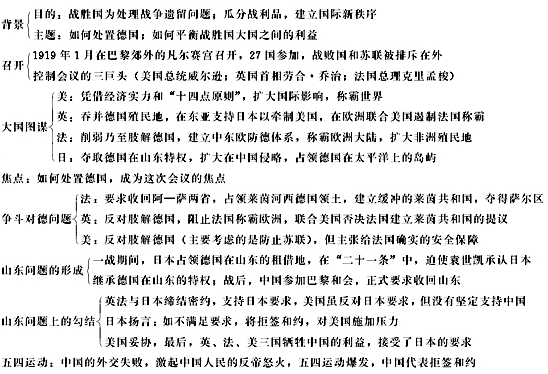

巴黎和会的召开:

(1)时间:1919年1月18日—6月28日;

(2)地点:法国巴黎凡赛宫;

(3)出席国家:27个(不包括战败国和社会主义的战胜国);英美法三巨头实际操纵会议,并决定了会议的一切重大问题,而其他弱小国家则作为陪衬。

大国的各自目的:

(1)美国总统威尔逊带着“十四点原则”参加会议,企图凭借自己的经济实力,建立国联,攫取战后世界领导权。

(2)英国奉行“势力均衡”政策,既要削弱德国海军力量,剥夺它的海外殖民地,勒索战争赔款,维护其庞大的殖民帝国及海上优势。在欧洲联合美国遏制法国称霸,因此英国不主张过分削弱德国。在东亚支持日本以牵制美国。

(3)法国为重建欧洲霸权,收回阿尔萨斯和洛林,索取尽可能多的战争赔款,坚决要求最大限度地削弱乃至肢解德国。

(4)意大利希望落实参战时协约国的承诺,扩大领土。

(5)日本企图使它战时从德国手中夺取的太平洋岛屿和在中国山东的权益合法化。

在山东问题上的勾结:

(1)日本:希望把在战争期间从德国手中夺来的山东据为己有。

(2)英法:支持日本对山东的要求。

(3)美国:美国虽然反对日本的要求,但由于私利的考虑没有坚定地支持中国的合理要求。最终导致日本实现了自己的意图。

(4)中国:坚决要求收回山东,并在会上对日本进行了一定的抗争。帝国主义的行径激怒了中国人民,引发了中国的五四运动爆发。而和会的决议也突破了北洋政府的最后底线。在这种情况下,参加和会的中国代表,在五四运动的影响下和人民反对和约的压力下,最终拒绝在和约上签字。

凡尔赛宫里的勾结与争夺:

战败国和社会主义的战胜国──苏俄被排斥在外:

苏俄被看作是另类国家,是所有资本主义国家的最大政治敌人,是帝国主义封锁和准备加以颠覆的对象,所以,不会允许它参加这个会议。

德、奥等战败国,是被宰割的对象,对它们的宰割过程,由于战胜国大国之间的争夺而变得十分复杂,而让战败国参加会议,会使战败国利用战胜国之间的这些矛盾从中添乱,所以,要将战败国排斥在外。

大国的各自目的:

1、各大国各怀鬼胎的共同背景:

在战败国已经被彻底击败的条件下,它们心中考虑的除了制裁德国的直接目的外,更主要的是怎样使自己获利更多,以及建立一个更有利于自己的国际关系格局。

2、美国最为跃跃欲试,想法颇多。

战争成就了美国经济,也刺激了美国的政治野心。美国企图依仗其雄厚的经济实力,谋求扩大在国际关系中的影响力,逐步建立世界霸权。

3、英国由于利益分布广泛,意图比较复杂。

首先要尽一切努力,掠夺德国殖民地;其次,联合美国遏制法国称霸欧洲;再次,在东亚地区利用美日矛盾,维护在这一地区的既得利益。

4、法国的打算比较集中和单一。

围绕严厉制裁和防范德国展开。一是最大限度地制裁德国,甚至要求肢解德国,二是要谋求建立防范德国的安全体系。通过实现这一目标,确立法国在欧洲大陆上的霸主地位。

5、日本的图谋比较现实和具体,它对欧洲的争夺没有胃口,而只想把从德国手中夺取的中国山东和太平洋上的那些岛屿变成自己的既得利益,巩固在中国扩张的地位。

对德问题上的争斗:

巴黎和会的中心问题──如何处理德国的问题以及帝国主义列强是怎样围绕这一问题展开争斗的。

法国出于长远的安全考虑,极力主张最大限度制裁德国,甚至建议将德国莱茵河西岸的领土分割出来,建立一个受法国保护的“莱茵共和国”,以实现肢解德国的目的。

英国出于传统的“均势外交”政策,不想把欧洲政治平衡打破,不愿因过分削弱德国而导致法国称霸欧洲的局面出现,因此极力反对法国的主张,特别是建立“莱茵共和国”的主张。

美国的想法比较复杂,且有所矛盾。美国反对过分制裁德国,特别是建立一个法国控制的“莱茵共和国”的建议。但又不能不考虑到法国未来的安全,只能与英国一起承诺一旦遭到德国的进攻,将联合援助法国。

与“巴黎和会与雅尔塔会议相同点是:①在大国力量对比发生巨大变化...”考查相似的试题有:

- 第二次世界大战结束初期,美国先后推出了援助希腊、土耳其计划(后称“杜鲁门主义”)和欧洲复兴计划(即马歇尔计划)。这两个...

- 有著作指出:只有“在地缘政治现实”的基础上采取行动,美国才能避免被包围,才能为一个自由世界保存希望。此“行动”应指A.操纵...

- 网文《简约世界现代史》中有这样一段话:丘吉尔说“铁幕盖地虎”;杜鲁门说“美国镇河妖”;马歇尔说“防共用钱砸”;叶利钦说“散了...

- 第二次世界大战后,美苏两国逐渐走向政治、经济、军事领域的全面对抗,苏联在1949年成立经济互助委员会,协调和促进社会主义...

- 下面两个事件的发生所反映的美苏争霸的战略态势是 A.美国转守为攻B.苏联全面进攻C.美苏互有攻守D.苏联全面改缩

- 结合史实比较第二次世界大战后期及战后,同盟国对法西斯德国和日本的不同处理方式,分析说明至今一些日本人不肯承认日本在二...

- 下列对“热战”的最准确理解是A.二战后美苏“冷战”中的局部战争B.美国发动的朝鲜战争和越南战争C.帝国主义和社会主义力量之间...

- 一战后,对欧洲大陆政治版图的重大变化产生极大影响的是A.《凡尔赛和约》B.《五国海军协定》C.《巴黎和约》D.《九国公约》

- 美国历史学家保罗·肯尼迪说:“绝大多数德国人都是修正主义者,只是表现形式不同而已。赔款、波兰走廊,对于武装部队的限制以...

- 下列对一战以后形势的判断不正确的是A.华盛顿会议以前帝国主义国家在中东和欧洲的统治秩序是稳定的B.美国倡议建立国联并没...