本试题 “材料篇:探究改革在历史的作用。材料一:子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。” ——《论语》材料二:卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故...” 主要考查您对春秋争霸

改革的潮流

商鞅变法

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 春秋争霸

- 改革的潮流

- 商鞅变法

春秋争霸:

春秋争霸(前770年—前476年)发生在奴隶社会瓦解时期,在王位衰落的同时,一些诸侯国强大起来。为了夺取更多的土地、财产和人口,争当左右天下、支配别国的霸主,几个大的诸侯之间,展开了长期的争霸战争。在争霸过程中,有齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践先后做过霸主,历史上称为“春秋五霸”。

尊王攘夷:

齐桓公执政以来,在管仲的辅佐下,经过了内政、经济、军事等多方面改革,有了雄厚的物质基础和军事实力,适时打出了“尊王攘夷”的旗帜,以诸侯长的身份,挟天子以伐不服。

晋楚争霸:晋文公即位后,整顿内政,训练军队,很快成为中原强国,后通过与楚国的城濮之战,成为了中原的霸主,之后百年晋楚争霸不断,楚庄王时,晋楚发生邲之战,晋军大败,楚国获得了中原霸主。

春秋争霸战争的实质:

奴隶主之间相互掠夺人口与财富,争取诸侯间的领导权的战争。

春秋争霸战争的影响:

1、加速了奴隶制的瓦解,促进了新的经济,社会制度的产生。

2、初步实现了局部统一,加速了各区域的民族融合,为全国统一奠定了基础。

3、争霸战争给人民带来的灾难。

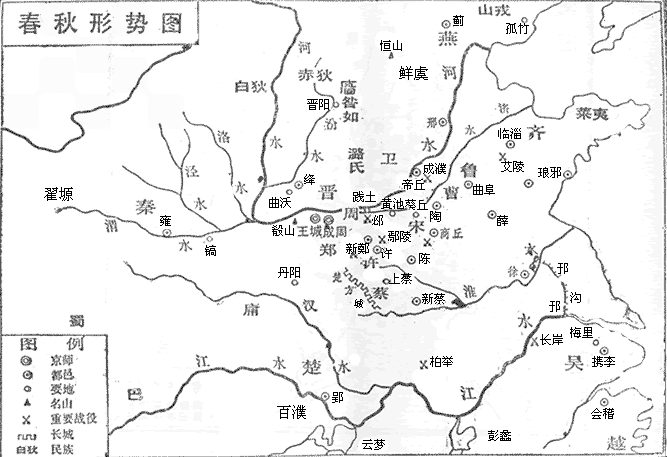

春秋时期形势图:

春秋五霸的另一种说法:

齐桓公、宋襄公、晋文公、秦穆公和楚庄王,此说法见于《史记》。

改革的潮流:

各国的改革与变法:随着七国地主阶级取得夺权斗争的胜利,为了扩大和巩固自己的利益,都先后在不同程度上开展了社会改革,掀起了变法运动,以巩固地主阶级的统治,其中著名的有:

1、魏文候任用法家李悝变法,首先取得成效,使魏国最先富强。

2、楚悼王任用吴起在楚国变法。

3、秦孝公任用商鞅在秦国变法。

4、赵烈候的改革。

5、韩昭侯任用申不害用“术”改革。

6、齐威王的任用邹忌改革,使齐国成为与魏国并列的强国。

各国的变法运动实质:

各国的变法运动,实际上是一场封建化的运动。各国都在不同程度上打击了奴隶主贵族,废除了奴隶制的政治经济制度,巩固发展了封建制的政治经制度。处在地主阶级下的农民,人身束缚相对减轻,促进了生产力的解放和劳动人民的积极性,所以在各国变法后,社会经济和文化日益繁荣,在中国历史上出现了一个蓬勃发展的新局面。

邹忌讽齐王纳谏:

商鞅变法:

公元前356年,商鞅在秦孝公的支持下开始变法。内容有:

①国家承认土地私有,准许自由买卖;

②奖励耕织和军功。生产粮食布帛多的人,可免除徭役;因从事商业而贫穷的人,全家罚做奴隶;根据军功大小授予爵位和田宅,废除没有军功的旧贵族的特权;

③建立县制,由国君直接派官吏治理;

④统一度量衡,在秦国颁布度量衡的标准器。这些措施使秦国的封建经济得到发展,军队战斗力不断加强,发展成为战国后期最富强的封建国家。商鞅变法为秦统一六国奠定了基础。

商鞅变法的性质和特点:

商鞅变法的实质是地主阶级发动的一个比较彻底的封建性质的改革,公元前338年,秦孝公去世,秦惠王即位,“宗室多怨鞅”以至于商鞅被害。但是由于变法内容顺应了封建制的发展和历史趋势,加上新法已经推行18年,“秦妇人婴儿,皆言商君之法”,所以商鞅虽死,“秦法未败”。

春秋时期的改革战国时期变法的比较:

|

|

春秋 |

战国 |

|

目的 |

增强实力,争做霸主 |

确立封建制度,建立地主阶级专制统治 |

|

内容 |

发展生产,改革内政 |

废井田,承认土地私有,废除旧贵族特权 |

|

特点 |

维护旧的奴隶制 |

用封建代替奴隶制 |

|

阶级 |

旧奴隶主阶级 |

新兴地主阶级 |

商鞅变法成功的原因:

1、商鞅变法代表了新兴地主阶级的利益,顺应了新兴地主阶级要求推翻奴隶主贵族统治,发展封建经济,适应了历史发展的必然趋势,这是变法成功根本所在。

2、变法得到强有力的统治阶级秦孝公的支持,变法措施执行坚决,改革全面彻底。

3、法家思想的传播,商鞅个人对守旧势力的论战,奠定了变法的理论基础。

4、商鞅取信与民,厉行法治,赏罚分明,敢于同旧势力做斗争,得到人民的支持。

商鞅变法成功的启示:

1、改革是变革旧秩序、旧制度的一场革命,是推动社会发展进步的重要动力,是新时代进步的潮流。

2、改革必然会遇到重重阻碍,必须坚持不懈,有牺牲精神。

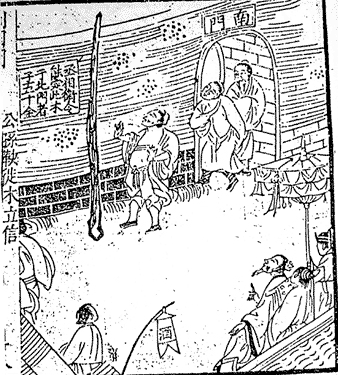

徙木为信:

西汉史学家司马迁于《史记·商君列传》有这样的记载:“令既具,未布,恐民之不信己,乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙置北者予十金。民怪之,莫敢徙。复曰:“能徙者予五十金。”有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。卒下令,令行于民。”

意思是:商鞅变法的法令已经准备就绪,但没有公布。他担心百姓不相信自己,就在国都集市的南门外竖起一根三丈高的木头,告示:有谁能把这根木条搬到集市北门,就给他十斤黄金。百姓们感到奇怪,没有人敢来搬动。商鞅又出示布告说:“有能搬动的给他五十斤黄金。”有个人壮着胆子把木头搬到了集市北门,商鞅立刻命令给他五十斤黄金,以表明他说到做到。接着商鞅下令变法,新法很快在全国推行。

与“材料篇:探究改革在历史的作用。材料一:子曰:“管仲相桓公,...”考查相似的试题有:

- 我国春秋战国时期是封建社会的形成时期。[ ]

- 春秋时期,第一个当上霸主的是:A.齐桓公B.宋襄公C.晋文公D.秦穆公

- 下列关于管仲改革对齐国所起的作用的表述,错误的是[ ]A.促进了经济的发展B.增强了军事力量C.使齐桓公取代了周王的地位D....

- 战国时期,最先进行变法的是秦国。[ ]

- 阅读下列材料:公元前356年,商鞅在秦孝公的支持下开始变法。这一天,在成阳城内,一名官员正在向下面围观的人群大声宣读变法...

- 材料解析:(10分)改革是社会发展的推动力。任何国家、任何民族都是在不断改革创新中向前发展的。阅读材料,回答问题。材料...

- 战国——我国历史上的一个大变革时期,为顺应历史潮流的发展,各国有远见的君主纷纷实行变法,其中秦国的变法是最成功的。结合...

- 请阅读下列史实,回答问题(18分)材料一:卫鞅曰:“治世不一道,便国不法古。故汤武不循古而王,夏殷不易礼而亡。反古者不可...

- 列举“春秋五霸”的名称:(5分)

- “立木为信、国家承认土地私有和奖励耕战等。”据此判断这里反映的是A.商鞅变法B.北魏孝文帝改革C.贞观之治D.开元盛世