本试题 “为减少和消除CO2对环境的影响,有科学家提出“绿色自由”的构想。即先把空气吹入饱和碳酸钾溶液 中,然后再把CO2从溶液中提取出来,并使之变为可再生燃料甲醇。...” 主要考查您对碳单质及化合物

热化学方程式

原电池电极反应式的书写

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 碳单质及化合物

- 热化学方程式

- 原电池电极反应式的书写

碳:

①元素符号:C

②原子结构示意图:

③电子式:

④周期表中位置:第二周期ⅣA族

⑤含量与存在:在地壳中的含量为0.087%,在自然界中既有游离态,又有化合态

⑥同素异形体:金刚石、石墨、C60、活性炭

碳(活性炭):

①金刚石:纯净的金刚石是无色透明、正八面体形状的固体,硬度大,熔点高,不导电,不溶于水

石墨:深灰色的鳞片状固体,硬度小,质软,有滑腻感,熔点高,具有导电性

活性炭:黑色粉末状或颗粒状的无定形碳,疏松多孔,有吸附性

②碳的化学性质:

a.稳定性:在常温下碳的化学性质稳定,点燃或高温的条件下能发生化学反应

b.可燃性:氧气充足的条件下:C+O2 CO2 氧气不充分的条件下:2C+O2

CO2 氧气不充分的条件下:2C+O2 2CO

2CO

c.还原性:

木炭还原氧化铜:C+2CuO 2Cu+CO2↑

2Cu+CO2↑

焦炭还原氧化铁:3C+2Fe2O3 4Fe+3CO2↑

4Fe+3CO2↑

焦炭还原四氧化三铁:2C+Fe3O4 3Fe+2CO2↑

3Fe+2CO2↑

木炭与二氧化碳的反应:C+CO2 CO

CO

二氧化碳:

①物理性质:常温下,二氧化碳是一种无色无味的气体,密度比空气大,能溶于水。固态的二氧化碳叫做干冰。

②化学性质:

a.一般情况下,二氧化碳不能燃烧,也不支持燃烧,不供给呼吸,因此当我们进入干枯的深井,深洞或久未开启的菜窖时,应先做一个灯火实验,以防止二氧化碳浓度过高而造成危险

b.二氧化碳和水反应生成碳酸,使紫色石蕊试液变红:CO2+H2O===H2CO3,碳酸不稳定,很容易分解成水和二氧化碳,所以红色石蕊试液又变回紫色:H2CO3===H2O+CO2↑

c.二氧化碳和石灰水反应:Ca(OH)2+CO2====CaCO3↓+H2O

d.二氧化碳可促进植物的光合作用:6CO2+6H2O C6H12O6+6O2

C6H12O6+6O2

③用途:

a.二氧化碳不支持燃烧,不能燃烧,比空气重,可用于灭火

b.干冰升华时吸收大量的热,可用它做制冷剂或人工降雨

c.工业制纯碱和尿素,是一种重要的化工原料 d.植物光合作用,绿色植物吸收太阳能,利用二氧化碳和水,合成有机物放出氧气。

一氧化碳:

①物理性质:通常状况下,是一种没有颜色,气味的气体,比空气略轻难溶于水。

②化学性质

a.可燃性:2CO+O2 2CO2

2CO2

b.还原性:一氧化碳还原氧化铜:CO+CuO Cu+CO2 一氧化碳还原氧化铁:3CO+Fe2O3

Cu+CO2 一氧化碳还原氧化铁:3CO+Fe2O3 2Fe+3CO2 一氧化碳还原四氧化三铁:4CO+Fe3O4

2Fe+3CO2 一氧化碳还原四氧化三铁:4CO+Fe3O4 3Fe+4CO2

3Fe+4CO2

c.毒性:一氧化碳能与人体血液中的血红蛋白结合,使血红蛋白失去运输氧气的能力,造成机体缺氧。冬天用煤火取暖,如排气不良,就会发生煤气中毒,就CO中毒。CO重要来源是汽车尾气和煤,石油等含碳燃料的不完全燃烧。

③用途:用作燃料,冶炼金属。 ④碳酸:弱酸,不稳定,易分解H2CO3==CO2↑+H2O

碳酸盐:

1.正盐与酸式盐的比较

| 正盐 | 酸式盐 | |

| 水溶性 | 除K、Na、铵的碳酸盐易溶于水外,其余都难溶于水 | 都溶于水 |

| 热稳定性 | 较稳定 ①K2CO3、Na2CO3等碱金属的正盐受热难分解 ②CaCO3、(NH4)2CO3 等受热易分解 |

受热易分解 2NaHCO3  Na2CO3+ H2O+CO2↑ Na2CO3+ H2O+CO2↑Ca(HCO3)2  CaCO3+H2O+CO2↑ CaCO3+H2O+CO2↑ |

| 与酸反应 | CO32-+2H+== CO2↑+H2O CaCO3+2H+=Ca2+ +H2O+CO2↑ |

HCO3-+H+==H2O+ CO2↑(相同条件下,NaHCO3与酸反应放出CO2的速率比Na2CO3快) |

| 与碱反应 | Na2CO3+Ca(OH)2 ==CaCO3↓+2NaOH | NaHCO3+NaOH==Na2CO3+H2O Ca(HCO3)2+Ca(OH)2==2CaCO3↓+2H2O |

| 转化关系 |  | |

(1)在水中的溶解性:一般地,相同温度下,难溶性正盐的溶解度小于其酸式盐,可(易)溶性正盐的溶解度大于其酸式盐。如CaCO3,难溶于水,Ca(HCO3)2易溶于水;Na2CO3易溶于水,NaHCO3的溶解度比 Na2CO3的小。

(2)与酸或碱反应:强酸的酸式盐只与碱反应而不与酸反应;弱酸的酸式盐与足量强碱反应生成正盐,与足量强酸反应生成弱酸。

(3)热稳定性:一般地,热稳定性的大小顺序为正盐>酸式盐(盐的阳离子相同,成盐的酸相同)。

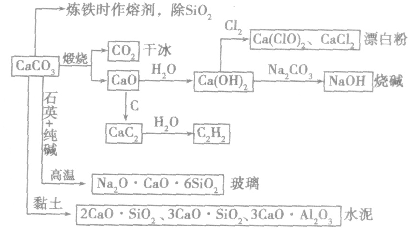

3.碳酸钙在自然界中存在广泛,是岩石的主要成分之一。不溶于水,但溶于酸。大理石、石灰石的主要成分是CaCO3,它们既是重要的化工原料,又是重要的建筑材料。其用途图示如下:

CO2气体与溶液的反应规律:

1.向某溶液中不断通入CO2气体至过量时,现象是“先产生白色沉淀,后沉淀逐渐溶解”

(1)向澄清石灰水中不断通入CO2气体的反应为:

Ca(OH)2+CO2==CaCO3↓+H2O

CaCO3+CO3+H3O==Ca(HCO3)2

(2)向氧氧化钡溶液中不断通入CO2气体的反应为:

Ba(OH)2+CO2==BaCO3↓+H2O

BaCO3+CO2+H2O==Ba(HCO3)2

(3)向漂白粉溶液中不断通入CO2气体的反应为:

Ca(ClO)2+CO2+H2O==CaCO3↓+2HClO

CaCO3+CO2+H2O==Ca(HCO3)2

2.向某溶液中不断通入CO2气体至过量时,现象为“产生白色沉淀或浑浊,沉淀或浑浊不消失”

(1)在NaAlO2溶液中不断通入CO2气体至过量时,反应为:

2AlO2-+CO2(少量)+3H2O==2Al(OH)3↓ +CO32-

2AlO2-+CO2(过量)+2H2O==Al(OH)3↓ +HCO3-

(2)向Na2SiO3溶液中不断通入CO2气体至过量时,反应为:

SiO32-+CO2+H2O==H2SiO3↓+CO32-

SiO32-+2CO2+2H2O==H2SiO3↓+2HCO3-

(3)向饱和Na2CO3溶液中不断通入CO2气体,反应为:

2Na++CO32-+CO2+H2O==2NaHCO3↓

3.CO2与NaOH溶液反应后,溶液中溶质的判断将CO2气体逐渐通入NaOH溶液中,先后发生化学反应:

①CO2+2NaOH==Na2CO3+H2O

②CO2+Na2CO3+H2O==2NaHCO3

向一定量的NaOH溶液中通入CO2气体后,溶液中溶质的成分要根据NaOH与CO2的物质的量之比进行讨论。

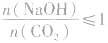

当 时,发生反应①和②,溶液中的溶质为NaHCO3;

时,发生反应①和②,溶液中的溶质为NaHCO3;

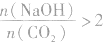

当 时,发生反应①,溶液中的溶质为 Na2CO3和NaOH;

时,发生反应①,溶液中的溶质为 Na2CO3和NaOH;

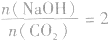

当 时,发生反应①,溶液中的溶质为Na2CO3;

时,发生反应①,溶液中的溶质为Na2CO3;

当 时,发生反应①和②,溶液中为Na2CO3和NaHCO3

时,发生反应①和②,溶液中为Na2CO3和NaHCO3

碳酸氢盐与碱反应的规律及CO32- HCO3-的鉴别方法:

1.酸式盐与碱反应时的产物要根据相对用量判断

如Ca(HCO3)2溶液中滴加NaOH溶液:

Ca(HCO3)2+NaOH==CaCO3↓+NaHCO3+ H2O(NaOH少量)

Ca(HCO2)2+2NaOH==CaCO3↓+Na2CO3+ 2H2O(NaOH过量)

2.CO32-和HCO3-的鉴别

(1)利用正盐和酸式盐的溶解性可区别CO32-和HCO3-,如分别和BaCl2溶液反应,生成的BaCO3不溶,生成的Ba(HCO3)2易溶;

(2)利用与H+反应产生CO2的快慢检验CO32-或HCO3-

碳族元素:

1.在元素周期表中的位置及结构碳旌死素位于第ⅣA族,包括碳(C)、硅(Si)、锗(Ge)、锡(Sn)、铅(Pb)五种元素。最外层皆有4个电子,这种结构不易得电子也不易失电子,易形成共价键,难形成离子键。

2.主要化合价碳族元素的化合价主要有+2和+4,C、Si、Ge、Sn的+4价化合物较稳定,而Pb的+2价化合物较稳定。

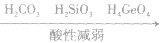

3.氢化物、最高价氧化物及其对应的水化物

氢化物:

最高价氧化物:RO2;

最高价氧化物对应的水化物为H2RO3、 H4RO4或R(OH)4

4.碳族元素的金属性与非金属性的递变规律由C至Pb,核电荷数逐渐增多,原子半径逐渐增大,原子核对最外层电子的吸引能力逐渐减小,失电子能力逐渐增强,得电子能力逐渐减弱,非金属性逐渐减弱,金属性逐渐增强。由碳族元素形成的单质中,碳、硅为非金属,但硅有金属光泽;锗、锡、铅为金属。

1.定义表示反应所放出或吸收热量的化学方程式,叫做热化学方程式。

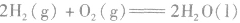

2.表示意义不仅表明了化学反应中的物质变化,也表明厂化学反应中的能量变化。例如:

:

: ,表示在25℃、101kPa下,2molH2(g)和1mol O2(g)完全反应生成2molH2O(l)时要释放571.6kJ 的能量。

,表示在25℃、101kPa下,2molH2(g)和1mol O2(g)完全反应生成2molH2O(l)时要释放571.6kJ 的能量。热化学反应方程式的书写:

热化学方程式与普通化学方程式相比,在书写时除厂要遵守书写化学方程式的要求外还应注意以下问题:

1.注意△H的符号和单位 △H只能写在标有反应物和生成物状态的化学方程式的右边。若为放热反应,△H为“-”;若为吸热反应,△H为“+”。△H的单位一般为kJ/moJ。

2.注意反应条件反衄热△H与测定条件(温度、压强等)有关。因此书写热化学方程式时应注明△H的测定条件。绝大多数△H是是25℃、101kPa下测定的,此条件下进行的反应可不注明温度和压强。

3.注意物质的聚集状态反应物和生成物的聚集状态不同,反应热△H不同。因此,必须注明物质的聚集状态才能完整地体现出热化学方程式的意义。气体用“g”,液体用:l“,固体用“s”,溶液用“aq”。

4.注意热化学方程式的化学计量数

(1)热化学方程式中各物质化学式前面的化学计量数仅表示该物质的物质的量,并不表示物质的分子数或原子数,因此化学计量数可以是整数,也可以是分数。

(2)热化学方程式中的反应热表示反应已完成时的热量变化,由于△H与反应完成的量有关,所以方程式中化学式前面的化学计量数必须与△H相对应,如果化学计量数加倍,则△H也要加倍。当反应逆向进行时,其反应热与正反应的反应热数值相等,符号相反。

(1)以铜锌原电池为例:

负极(Zn):Zn-2e-=Zn2+

正极(Cu):2H++2e-=H2↑

(2)正负极反应式的书写技巧:

①先确定原电池的正负极,在两极的反应物上标出相同数目的电子得失。

②根据物质放电后生成物的组成和电解质溶液中存在的离子,找到电极反应中还需要的其它离子。此时要注意溶液的酸碱性,从而判断应该是H+、OH-还是H2O参与了反应。因Zn反应后生成了Zn(OH)2,而KOH为电解质,可知负极上OH-参与了反应。MnO2生成了MnO(OH),即增加了氢元素,可知正极上有水参与了反应。

③根据电子守恒和电荷守恒写出电极反应式,即要注意配平和物质的正确书写形式,应按照离子方程式的书写要求进行。②中反应的电极反应式为:

负极:Zn+2OH--2e-=Zn(OH)2 正极:2MnO2+2H2O+2e-=2MnO(OH)+2OH-

(若只要求写正极的反应式,也可以写成MnO2+H2O+e-=MnO(OH)+OH-)

原电池总反应式的书写:将正负电极反应相加,即为原电池总反应式。

原电池正、负极的判断方法:

原电池有两个电极,一个是正极,一个是负极,判断正极和负极的方法有以下几种。

1.由组成原电池的两极材料判断一般相对较活泼的金属为负极,相对不活泼的金属或能导电的非金属为正极。

2.根据电流方向或电子流动方向判断在外电路,电流由正檄流向负极;电子由负极流向正极

3.根据原电池里电解质溶液中离子的定向移动方向判断在原电池的电解质溶液内,阳离子移向正极,阴离子移向负极。

4.根据原电池两极发生的变化来判断原电池的负极总是失电子发生氧化反应,正极总是得电子发生还原反应。

5.X极增重或减轻工作后,X极质量增加,说明X极有物质析出,X 极为正极:反之,X极质量减少,说明X极金属溶解,X 极为负极

6.X极有气泡冒出工作后,x极上有气泡冒出,一般是发生了析出H,的电极反应,说明x极为正极。

7.X极附近pH的变化析氢或吸氧的电极反应发生后,均能使该电极附近电解质溶液的pH增大,因而工作后,X极附近pH增大了,说明X极为正极。

8.特例在判断金属活泼性的规律中,有一条为“当两种金属构成原电池时,活泼金属作负极,不活泼金属作正极”,但这条规律也有例外情况,如Mg和Al为原电池的两极,KOH为电解质溶液时,虽然Mg比Al活泼,但因Mg不和KOH反应,所以Mg作原电池的正极等。

与“为减少和消除CO2对环境的影响,有科学家提出“绿色自由”的构想...”考查相似的试题有:

- 根据图示回答,经数小时后,U形管A、B两处的液面会出现下列哪种情况(实验装置足以维持实验期间小白鼠的生命活动,瓶口密封,...

- 将过量的CO2通入下列溶液中,最终出现浑浊的是 ( )A.石灰水B.烧碱溶液C.水玻璃D.CaCl2溶液

- 2010年诺贝尔物理学奖授予曼彻斯特大学的两位科学家,以表彰他们在石墨烯材料方面的卓越研究。石墨烯是由石墨剥离而成的单层...

- A、B、C、D是由前18号元素组成的四种常见化合物,D为红棕色气体,甲、乙是两种单质,这些单质和化合物之间存在如下反应关系(...

- 已知热化学方程式:2SO2(g)+O2(g)2SO3(g);ΔH=-Q kJ·mol-1(Q>0)。下列说法正确的是[ ]A.相同条件下,2mol SO2(g)和1mol ...

- 通常人们把拆开某化学键所吸收的能量看成该化学键的键能,键能的大小可用于估算化学反应的 反应热△H(化学反应的△H等于反应中...

- 现有A、B、C、D、E五种可溶强电解质,它们在水中可电离产生下列离子(各种离子不重复)。已知:①A、B两溶液呈碱性;C、D、E溶...

- 含1 mol Ba(OH)2的稀溶液与足量稀盐酸反应,放出热量114.6 kJ。下列热化学方程式中,正确的是[ ]A.Ba(OH)2(aq)+2HCl(aq)=B...

- 在下图所示装置中,试管A、B中的电极为多孔的惰性电极;C、D为两个铂夹夹在被Na2SO4溶液浸湿的滤纸条上,滤纸条的中部滴有KMn...

- 阅读下列材料,回答相关问题:(1)某无色液体A,在通电的条件下能生成无色气体B和C,B能使带火星的木条复燃,C能在空气中燃...