本试题 “下列变化规律正确的是[ ]A.H2S,HCl,PH3的热稳定性由弱到强B.物质的量浓度相等的NaCl,MgCl2,AlCl33种溶液的pH由小到大C.等质量的甲烷、乙烯、乙炔充分...” 主要考查您对元素周期律

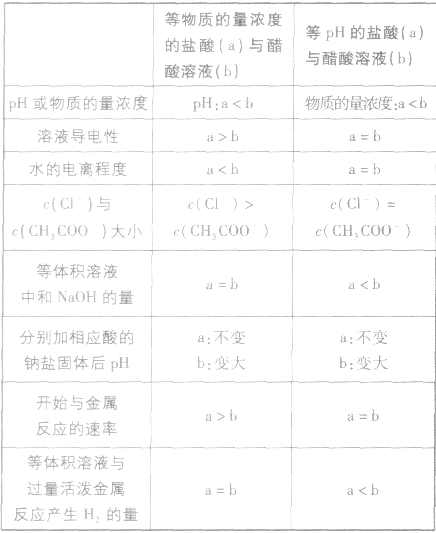

强酸和弱酸的比较

盐类水解判断溶液酸碱性或比较溶液pH值的大小

有机物燃烧耗氧量

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 元素周期律

- 强酸和弱酸的比较

- 盐类水解判断溶液酸碱性或比较溶液pH值的大小

- 有机物燃烧耗氧量

定义:

元素的性质随原子序数的递增而呈现周期性变化的规律叫元素周期律。

实质:

元素性质随原子序数递增呈现周期性变化是元素原子的核外电子排布周期性变化的必然结果。

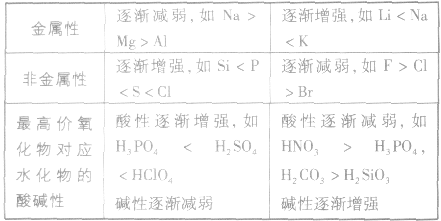

元素周期表中主族元素性质递变规律:

金属性强弱的判断依据:

1.单质跟水或酸反应置换出氢的难易程度(或反应的剧烈程度):反应越容易,说明其金属性越强。

2.最高价氧化物对应水化物的碱性强弱:碱性越强,说明其金属性越强,反之则越弱。

3.金属间的置换反应:依据氧化还原反应的规律,金属甲能从金属乙的盐溶液里置换出乙,说明甲的金属性比乙强。

4.金属活动性顺序按 Au顺序,金属性逐渐减弱。

Au顺序,金属性逐渐减弱。

5.元素周期表中,同周期元素从左至右金属性逐渐减弱;同主族元素从上至下金属性逐渐增强。

6.原电池中的正负极:一般情况下,活泼金属作负极。

7.金属阳离子氧化性的强弱:阳离子的氧化性越强.对应金属的金属性就越弱。

非金属性强弱的判断依据:

1.同周期元素,从左到右,随核电荷数的增加,非金属性增强;同主族元素,从上到下,随着陔电荷数的增加,非金属性减弱。

2.最高价氧化物对应水化物的酸性强弱:酸性越强,其元素的非金属性也越强,反之则越弱。

3.气态氢化物的稳定性:稳定性越强,非金属性越强。

4.单质跟氢气化合的难易程度:越易与H2反应,说明其非金属性越强。

5.与盐溶液之间的置换反应:非金属元素甲的单质能从非金属乙的盐溶液中置换出乙,说明甲的非金属性比乙强。如 ,说明溴的非金属性比碘强。

,说明溴的非金属性比碘强。

6.相互化合后的价态:如 ,说明O 的非金属性强于S。

,说明O 的非金属性强于S。

7.其他:如 CuCl2,所以C1的非金属性强于S。

CuCl2,所以C1的非金属性强于S。

微粒半径大小的比较方法:

1.同周期元素的微粒

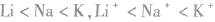

同周期元素的原子或最高价阳离子半径随核电荷数增大而减小(稀有气体元素除外),如半径:Na>Mg >Al,Na+>Mg2+‘>Al3+。

2.同主族元素的微粒

同主族元素的原子或离子半径随核电荷数增大而增大,如半径:

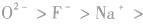

3.电子层结构相同的微粒电子层结构相同(核外电子排布相同)的微粒半径随核电荷数的增加而减小,如半径:

(上一周期元素形成的阴离子与下一周期元素形成的最高价阳离子有此规律)。

(上一周期元素形成的阴离子与下一周期元素形成的最高价阳离子有此规律)。

4.同种元素形成的微粒同种元素原子形成的微粒半径大小为:阳离子< 中性原子<阴离子;价态越高的微粒半径越小,如半径: 。

。

5.核外电子数和核电荷数都不同的微粒可通过一种参照物进行比较,如比较 的半径大小,可找出与A13+电子数相同,与S同主族的氧元素的阴离子

的半径大小,可找出与A13+电子数相同,与S同主族的氧元素的阴离子 进行比较,半径:

进行比较,半径: ,且

,且

元素周期表中的几项重要规律相等规律:

| 规律 | 内容 |

| 相等规律 | ①周期数:电子层数 ②主族元素原子的最外层电子数=价电子数=主族序数=最高正化合价(F、 0除外) ③最低负价绝对值=8一主族序数(限 ⅣA族~ⅦA族非金属元素) |

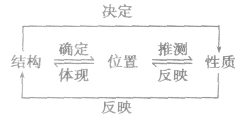

| “位、构、性”规律 | |

| 递变规律 |  |

| 同周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强同主族从上到下,元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱 | |

| 奇偶规律 | 在同一主族内,族序数和原子序数、核内质子数、核电荷数、核外电子数、最外层电子数(价电子数)、离子的电荷数、元素的主要正负化合价数等,若一个是偶数,其他的都是偶数,若一个是奇数,其他的都是奇数 |

| 相同电子层结构的规律 | 稀有气体元素的原子与同周期非金属元素的阴离子以及下一周期主族金属元素的阳离子具有相同的电子层结构 |

| 序差规律 | ①同主族相邻元素的原子序数之差与主族序数有关。IA~ⅡA族元素相差原子序数较小的元素所在周期包含的元素种数。ⅢA族~O族元素相差原子序数较大的元素所在周期包含的元素种数。如Na和K的原子序数相差8 (第三周期含8种元素),Cl和Br的原子序数相差18(第四周期含18种元素) ②同周期主族元素(长周期)的原子序数差:两元素分布在过渡元素同侧时,原子序数差=族序数差;两元素分布在过渡元素两侧时,第四或第五周期元素原子序数差=族序数差+10(如第四周期的Ca和Ca相差11),第六、七周期元素原子序数差=族序数差+24(如ⅡA 族的Ba和ⅢA族的Tl相差25) |

| 对角线相似规律 | 周期表中位于对角线位置的元素性质相似,尤以“和Mg、Be和Al最为典型 |

强酸与弱酸(或强碱与弱碱)的比较:

1.强酸与弱酸(或强碱与弱碱)由于电离程度的不同,在很多方面表现出不同的性质

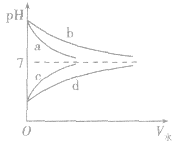

2.稀释时pH变化特点比较如下图:a、b分别为体积相等、pH相等的NaOH溶液和氨水的稀释曲线线;c、d分别为体积相等、pH相等的盐酸和醋酸溶液的稀释曲线,请体会图中的两层含义:

(1)加水稀释相同倍数后的pH大小:氨水>NaOH溶液,盐酸>醋酸溶液。若稀释10n倍,盐酸、Na0H溶液pH变化n个单位,而氨水与醋酸溶液pH变化小到 n个单位。

(2)稀释后的pH仍然相等,则加水量的大小:氨水 >NaOH溶液,醋酸溶液>盐酸。

(1)盐水解的规律:

①谁弱谁水解,谁强显谁性,越弱越水解,都弱都水解,无弱不水解

②多元弱酸根、正酸根离子比酸式酸根离子水解程度大得多,故可只考虑第一步水解

(2)具体分析一下几种情况:

①强碱弱酸的正盐:弱酸的阴离子发生水解,水解显碱性;如:Na2CO3、NaAc等

②强酸弱碱的正盐:弱碱的阳离子发生水解,水解显酸性;如:NH4Cl、FeCl3、CuCl2等;

③强酸强碱的正盐,不发生水解;如:Na2SO4、NaCl、KNO3等;

④弱酸弱碱的正盐:弱酸的阴离子和弱碱的阳离子都发生水解,溶液的酸碱性取决于弱酸和弱碱的相对强弱,谁强显谁性;

⑤强酸的酸式盐只电离不水解,溶液显酸性,如:NaHSO4;而弱酸的酸式盐,既电离又水解,此时必须考虑其电离和水解程度的相对大小:若电离程度大于水解程度,则溶液显酸性,如:NaHSO3、NaH2PO4;若水解程度大于电离程度,则溶液显碱性,如:NaHCO3、NaHS、Na2HPO4等。

(3)几种盐溶液pH大小的比较强酸强碱盐pH=7、强碱弱酸盐pH>7、强酸弱碱盐pH<7

根据其相应的酸的酸性大小来比较,盐溶液对应的酸的酸性越强,其盐溶液的pH越小如:HClO酸性小于H2CO3,溶液pH NaClO>Na2CO3

酸式盐溶液酸碱性的判断:

酸式盐的水溶液显什么性,要看该盐的组成微粒。

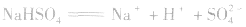

1.强酸的酸式盐只电离,不水解,溶液一定显酸性。如 溶液:

溶液:

2.弱酸的酸式盐溶液的酸碱性,取决于酸式酸根离子的电离程度和水解程度的相对大小。

(1)若电离程度小于水解程度,溶液显碱性。例如 溶液中:

溶液中:

溶液显碱性。NaHS溶液、Na2HPO4溶液亦显碱性

溶液显碱性。NaHS溶液、Na2HPO4溶液亦显碱性

(2)若电离程度大于水解程度,溶液显酸性。例如 溶液中:

溶液中:

溶液显酸性

溶液显酸性 溶液亦显酸性。

溶液亦显酸性。

盐溶液蒸干后所得物质的判断:

1.考虑盐是否分解。如加热蒸干 溶液,因

溶液,因 分解,所得固体应是

分解,所得固体应是

2.考虑氧化还原反应。如加热蒸干 溶液,因

溶液,因 易被氧化,所得固体应是

易被氧化,所得固体应是

3.盐水解生成挥发性酸时,蒸干后一般得到弱碱,如蒸干 溶液,得

溶液,得 盐水解生成不挥发性酸时,蒸干后一般仍为原物质,如蒸干

盐水解生成不挥发性酸时,蒸干后一般仍为原物质,如蒸干 溶液,得

溶液,得

4.盐水解生成强碱时,蒸干后一般得到原物质,如蒸干 溶液,得到

溶液,得到 等。

等。

5.有时要多方面考虑,如加热蒸干 溶液时,既要考虑水解,又要考虑

溶液时,既要考虑水解,又要考虑 的分解,所得固体为

的分解,所得固体为

(1)烃类烃类(CxHy)完全燃烧的通式为CxHy+(x+y/4)O2

xCO2+y/2H2O

xCO2+y/2H2O 烃类完全燃烧时耗氧量大小的分为以下两种情况:

规律一、等物质的量的烃类完全燃烧时,其耗氧量的大小取决于(x+y/4)值的大下,该值越大,耗氧量越多。

推导:因为每摩的烃完全燃烧时,耗氧量为x+y/4摩,所以等物质的量的烃完全燃烧时,其耗氧量的大小必然就取决于(x+y/4)值的大下,该值越大,耗氧量越多。

规律二、等质量的烃类完全燃烧时,其耗氧量的大小取决于(y/x)值的大下,该值越大,耗氧量越多。

(2)烃的含氧衍生物完全燃烧的化学方程式为:CxHyOz+(x+y/4-z/2)O2

xCO2+y/2H2O

xCO2+y/2H2O 规律一、物质的量相等的烃的含氧衍生物完全燃烧时耗氧量大小取决于(x+y/4-z/2)值的大下,该值越大,耗氧量越多。

规律二、总质量一定的混合物,只要各组分的最简式相同,则完全燃烧时,其耗氧量为定值而与混合物各组分的含量无关,始终等于同质量的某单一组分完全燃烧时的耗氧量。

规律三、总物质的量一定的混合物,只要各组分每摩物质的耗氧量相同,则完全燃烧时,其耗氧量为定值而与混合物中各组分的含量无关。

与“下列变化规律正确的是[ ]A.H2S,HCl,PH3的热稳定性由弱到强...”考查相似的试题有:

- 几种短周期元素的原子半径及主要化合价见表1:表1元素代号LMQRT原子半径/nm0.1600.1430.1020.0890.074主要化合价+2+3+6,-2+2-...

- 表中列出了①~⑥六种元素在周期表中的位置:族周期ⅠA01ⅡAⅢAⅣAⅤAⅥAⅦA2①②3③④⑤⑥请按要求回答下列问题.(1)元素①的元素符号是___...

- (9分)元素周期律是指导我们学习元素及其化合物知识的重要工具。已知氧族元素(不含Po)的部分知识如下表所示, 元素8O16S34Se...

- 四种短周期的主族元素A、B、C、D,它们原子的电子层数与最外层电子数之比分别是3 :1,l : l,1 : 2和l :3。据此回答下列问题...

- 华网合肥2007年2月6日电:我国新一代“人造太阳” 实验装置一一EAST成为世界上第一个同时具有全超导磁体和主动冷却结构的核聚变...

- W、X、Y、Z均为短周期主族元素。X为地壳中含量最多的元素;W的原子最外层电子数与核外电子总数之比为7:17;含Z元素的物质焰...

- 对于原子核外电子以及电子的运动,下列描述正确的是( )。①可以测定某一时刻电子所处的位置②电子质量很小且带负电荷③运动的...

- 已知碳有两种常见的同位素126C、136C;氧有三种常见的同位素168O、178O、188O。(1)由这五种微粒构成的CO的分子有 种。(2)本题...

- 现有A、B、C、D、E五种短周期元素,已知他们的原子序数依次增大,元素A的原子只有一个电子层;又知元素A能分别与元素B、C、D...

- 用物质的量均是0.1 mol的CH3COOH和CH3COONa配成1L混合溶液,已知其中c(CH3COO-)大于c(Na+),对该混合溶液的下列判断正确的...