本试题 “阅读材料,回答问题。材料一最高统治者称皇帝,中央政府设丞相、太尉、御史大夫。推行郡县制。——摘自《中国历史》七年级上册材料二:在中央设中书省,地方设...” 主要考查您对秦统一六国和中央集权统治的建立(郡县制)

忽必烈建立元朝(行省制度)

明太祖加强君权的措施

满洲的兴起和清朝的建立

君主集权的强化(军机处和文字狱)

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 秦统一六国和中央集权统治的建立(郡县制)

- 忽必烈建立元朝(行省制度)

- 明太祖加强君权的措施

- 满洲的兴起和清朝的建立

- 君主集权的强化(军机处和文字狱)

秦建立中央集权统治的表现:

1、皇帝制度:嬴政认为自己德高三皇,功过五帝,自称“始皇帝”。

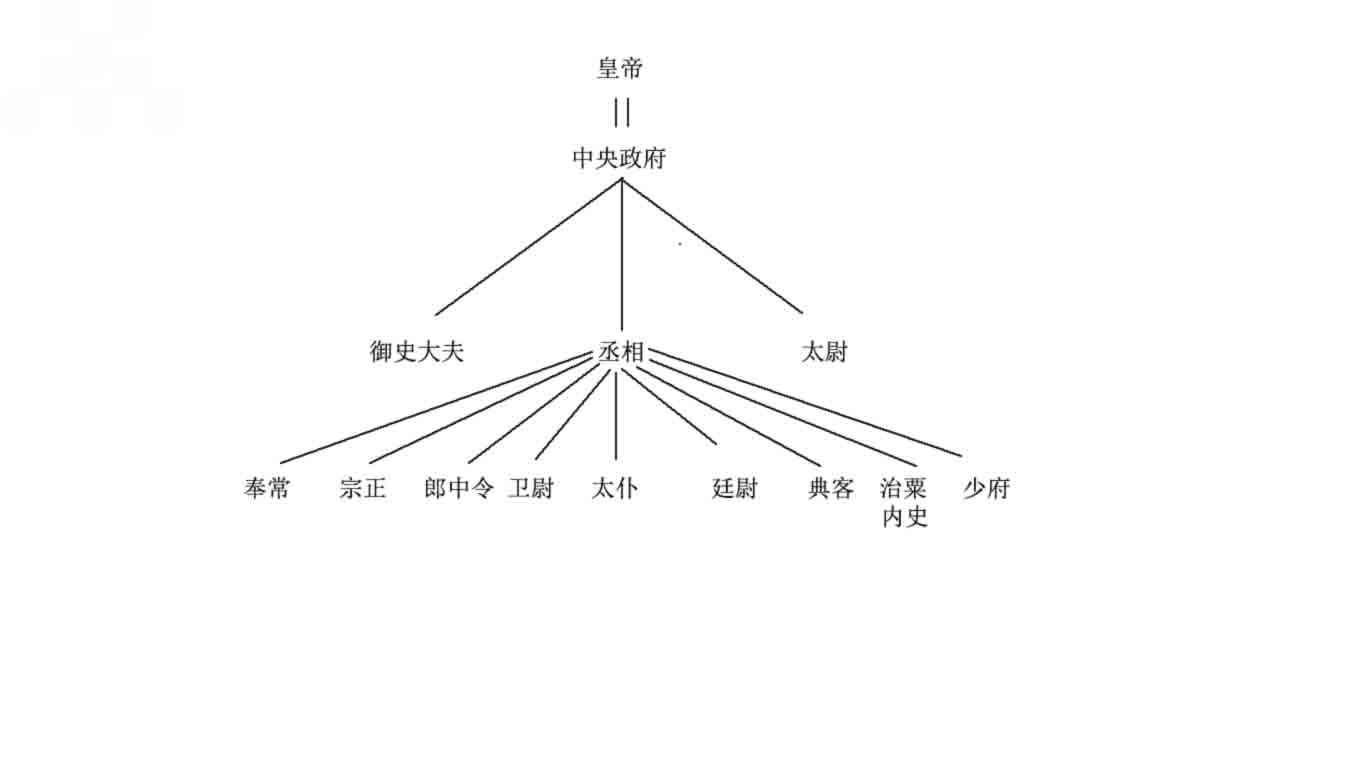

2、中央:三公九卿

三公:在中央设立丞相、御史大夫和太尉三个最高官职。丞相帮助皇帝处理全国政事;御史大夫执掌群臣奏章,下达皇帝的诏令,并负责监察百官;太尉负责掌管理全国军务。

九卿:丞相之下设有九卿,分别掌管国家各项具体事务,是中央政府的职能部门。

3、推行郡县制:秦统一后,秦始皇采纳李斯的建议,在全国范围内推行郡县制,郡的长官是郡守,县的长官称县令或是县长,县以下设乡、里基层行政机构。郡守和县令由皇帝直接任命。

秦中央集权的特征:

1、皇权的特征:

(1)皇帝独尊:成为秦王朝政治制度的基本特征。

(2)皇位世袭:“家天下”的皇位继承制是君主权利集中的另一体现。

(3)皇权至上:全国的政治、经济、军事等一切大权,都由皇帝总揽;中央和地方的主要官员也都由皇帝任免;军队的调动以虎符为依据,虎符由皇帝控制、发给。

2、中央机构的特征:

秦朝中央的主要官职,在地位、职位和权利方面相互配合,彼此牵制,军政大权操纵在皇帝手中。

3、地方行政的特征:

(1)地方上主要官员郡守县令等,直接由皇帝调迁,并且官位不世袭。

(2)地方官员只有俸禄,无封地,只有地方行政权,绝对服从于中央。

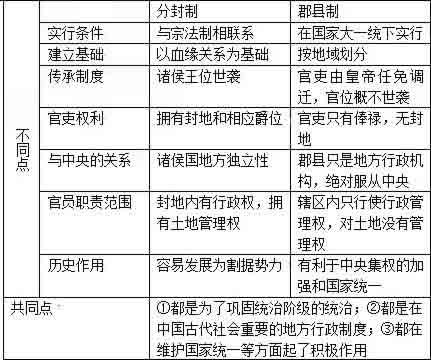

郡县制与分封制的比较:

秦朝实行郡县制的历史意义:

1、通过郡县制,实现了中央政府对地方的直接有效控制,有利于加强了中央集权和国家统一。

2、郡县制废除了奴隶主旧贵族时代的世袭特权,有利于形成中央对地方的垂直管理形式;废除了分封制,基本上解除了地方割据势力对封建中央政权的威胁,既是封建专制主义中央集权制度的重要组成部分,也是官僚政治取代贵族政治的重要标志。

3、秦朝形成的中央集权制度,奠定了中国两千年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用,且不断加强和完善。

秦朝中央行政机构关系图:

九卿:

九卿是指低于丞相、太尉和御史大夫三位官职的诸卿,习惯上称为久卿,但是实际数目不止有九。重要的有奉常,掌宗庙礼仪;郎中令,掌宫廷警卫;太仆,掌宫廷车马;卫尉,掌皇宫保卫;典客,掌少数民族事务及外交;廷尉,掌司法;治粟内史,掌全国财政;宗正,掌皇室亲族事务;少府,掌皇室收支。

1260年,成吉思汗之孙忽必烈继承蒙古汗位。1271年,忽必烈改国号为元,建立元朝。1272年,定都燕京,成为大都。元世祖就是忽必烈。于1279年灭亡南宋完成统一。

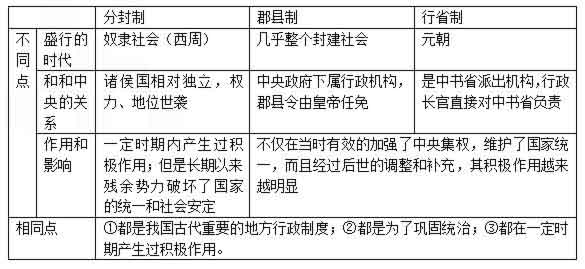

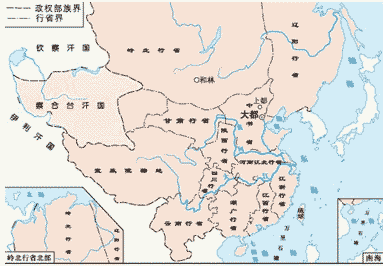

行省制度:

由于元朝疆域广大,为了有效实行控制地方,除河北、山西、山东由中书省直接管理外,元统治者在地方设置行中书省,简称行省或者省,由中央委派官员管理,元朝的行省制度,对后世有着深远影响。

宣政院:

元世祖设立的中央政府的官署,掌管全国佛教的事务和吐蕃地区的军事、行政。宣政院是中央政府最早设置的管理西藏地区的行政机构。名义上由帝师兼领,又设宣政院使等职官。地方上遇有特别的事务,设宣政院就便于处理。

元代行省制度主要有以下特点:

1.行省的双重性,既是朝廷的派出机构,又是地方的最高行政机构,有利于加强中央与地方的联系,巩固了国家的统一和民族的融合;

2.是行省制度既有利于加强中央集权,又给地方留出了部分权力,达到中央与地方势力的平衡。

3.是行省的领导体制是一署多员与长官节制相结合,有利于官员的相互制约,也即可以说是实行集体领导与民主集中相结合的领导方式。

4.是行省权力大而不专,较成功地解决了地方势力坐大的问题。

对比分封制,郡县制和行省制

元朝统一进程:

1218年蒙古灭西辽,1227年灭西夏,1234年灭金国,1246年招降吐蕃,1253年征服大理,1276年攻破临安灭南宋,1279年消灭南宋残余势力,元朝最终统一中国。

元朝的中央制度:

元朝建立后,元世祖命百官“议立三省、定内外官”,经过争议决定实行一省制,而废除唐宋以来的门下、中书、尚书三省并立制,只设一个中书省。中书省上承天子,下总百司,是最高的行政机关,中书省的长官行宰相职权,元代中书省是一个权力日重,“外取信于行省,内责成于六部”的中枢机构。它标志着集权政治的高度强化。它适应了元朝长期统治不稳固的局面。六部为中书省的一个下属机构,形成了一省六部制。各部的组织和职能与前代基本相同。元朝还在中央设立枢密院掌管军事,并以中书省掌制枢密院。另外在元朝的中央设立御史台和宣政院。御史台负责监察,宣政院统领宗教事务和管辖西藏地区。元朝中书省、枢密院、御史台、宣政院机构的建立,使元朝能对幅员辽阔、民族众多的大一统封建国家实行强有力的管辖,对明清时期我国统一多民族国家发展起到了积极作用。

行省制度:

元代疆域辽阔,战争频繁,为了便于管理,元代在地方实行了行省制度。即除设置中央一级的中书省(统辖山东、山西、河北和内蒙古等地)外,又将全国划分成十个大的地方行政区域,每个行省下设路,府、州、县四级地方行政机构。元代行省置丞相、平章、左右丞、参知政事等官职,由中书省直接派出官吏任职,凡一省的军国大事无所不领,并且行政长官直接对中书省负责。行省辖区不仅地域辽阔,且省界犬牙交错,使其无山川险阻可依,北向门户洞开,形成以北制南的军事控制局面。

元朝行省制度的意义:

元朝创立行省制度,是秦朝以来郡县制度的发展,也是我国历史上政治制度和地方行政区域划分制度的一次重大改革。行省制度的建立,不仅加强了元朝的中央统治,巩固了我国多民族国家的统一,而且对明清以及后来的政治制度和地方行政区域划分也产生了积极影响。元代后,“行省”这个名称一直沿用下来。明代虽然改省为布政使司,但是在口语中仍然如此称呼。元代的行省划分,也初步奠定了今天中国的行省规模和行政区域的划分。

元朝行省示意图:

文天祥抗元斗争:

文天祥(1236-1283),原名云孙,字宋瑞,又字履善,号文山。吉州庐陵(今吉安县)人,南宋杰出的抗元英雄和爱国诗人。宝佑四年(1256)年进士第一,因父丧未受官职。德佑元年(1275年)正月,闻元军东下,文天祥在赣州组织义军,开赴临安,次年被任为右丞相兼枢密使。其时元军已进逼临安,被派往元营中谈判,遭扣留,押往北方。二月底,天祥与其客杜浒等十二人,夜亡入真州。复由海路南下,至福建与张世杰、陆秀夫等坚持抗元。景炎二年(1277),进兵江西,收复州县多处。不久为元重兵所败,妻子儿女皆被执,将士牺牲甚众,天祥只身逃脱,乃退广东继续抗元。后因叛徒引元兵袭击,同年十二月,在五坡岭(今广东海丰县)被俘。由于文天祥才华出众,元将张弘范、投降的宋恭帝、元朝的丞相,甚至元世祖忽必烈提出大量的条件来亲自劝降,但是文天祥不为之所动,宁死不降,最终于1283年从容就义,年仅47岁.文天祥创作了大量的诗、词和散文作品.其中诗作达百余首,成就很高。有《文山先生全集》,其中有《过零丁洋》、《正气歌》等千古绝唱。

如何评价元朝的统一和文天祥的抗元斗争:

元朝的大一统,结束了五代以来长期分裂割据的局面。促进了国内各民族人民之间的经济文化交流,为祖国的科学技术发展提供了良好条件,大大加强了中外文化的交流,密切了中国是世界各国的联系。总之,元朝的统一使疆域扩大,社会安定,有利于人民的生产、生活,促进了民族的大融合,促进了多民族国家的发展。

但是,当时蒙古族的生产方式,远比汉族生产方式落后,元朝的统一使通过军事征服来完成的,蒙古贵族在征服战争中,表现出的掠夺性和残酷性给人民的生命财产造成了很大损失,这势必激起其他民族的反抗。因此,文天祥抗元,反对军事屠杀和掠夺,是正义的。他身上表现出来的不畏强暴,宁死不屈的崇高气节已经成为中华民族的性格象征。但是,文天祥和岳飞一样都是发生在中华民族内部兄弟之间的事情,他不是抵御民族的侵略,因此,文天祥不能被称为民族英雄。

三司:

三司是明朝地方机构承宣布政使司、提刑按察使司、都指挥使司的合称。1376年,朱元璋废除行省,在全国陆续设置了13个承宣布政使司,主管一省的民政和财政;另设提刑按察使司,掌管司法;设都指挥使司或称都司,掌管地方的军政。三者互不统属,分别归辖中央相关部门。

五军都督府:

明初军事改革的产物,由原来的大都督府而来,洪武十三年(1380),改大都督府为中、左、右、前、后五军都督府,简称五军府,分领在京的除亲军外的各卫所和在外的各都司。五军都督府只能管兵籍和军政,不能直接统帅军队。兵部负责军官的选授,而军队的调遣和最高指挥权在则在皇帝。遇有战事,兵部奉旨调兵,并承旨任命总兵将官,发给印信。战后,统兵官交还印信,士兵回到原在卫所。

锦衣卫:

官署名,明太祖时设立特务机构,原为护卫皇宫的亲军,掌管皇帝出入仪仗。太祖为了加强专制统治,特令监管刑狱,赋予巡查缉捕的权力。下设镇抚司,有监狱和法庭。除了负责侍卫、密缉导致奸佞之外,北镇抚司还掌管“诏狱”,各地重罪逮至京师,往往由该司严刑审理,而后直接奏请皇帝。明中叶后与东厂,西厂并列,成为厂卫并称的特务组织。

明朝加强中央集权的制度的特点:

明朝是我国封建社会中央集权制度空前强化时期,具有不同于前代的明显特点,如特务统治的出现,思想专制的强化,其作用一方面巩固了明王朝的统治,创造了比较安定的政治局面,另一方面也给明朝的统治理下了危机,由此可见,明朝时我国封建制度已渐趋衰落。

明太祖加强君权的措施:

1、在中央:明太祖废除了丞相,把中央的行政权分属吏、户、礼、兵、刑、工六部。六部各设尚书。直接对皇帝负责。这样,皇帝的权利空前提高,秦汉以来丞相制度从此废除,皇权与相权的斗争最终以皇权的胜利而告终。

2、在地方:实行三司分权。三司相互牵制,大权统归中央。

3、军事上:明太祖将大都督府改为五军都督府。

4、法律上:明太祖制订《大明律》,《大明律》内容集中,条理分明,增加了经济立法,同时主张量刑的“重其重罪,轻其轻罪”。

5、特务统治上:明太祖设立“锦衣卫”,监视、侦查官名的不法行为。锦衣卫由皇帝直接指挥,不受司法部门的管辖。

6、科举上:实行八股取士。

明朝加强君主专制的措施的进步性和消极性:

1、进步性:起到了加强专制主义中央集权的统治、稳定和重建社会秩序、恢复和发展社会经济、巩固和发展统一多民族国家的作用。

2、消极性:给明朝的统治埋下了危机。以强化君主专制为核心,将全国的统治最大限度置于一人之下,杜绝和排斥其他人的干预,这从根本上预伏了更大,更强烈的统治危机。

明太祖朱元璋:

朱元璋严惩贪官和节俭:

洪武二年,朱元璋曾经对他的大臣们说过这样一番动感情的话:“从前我当老百姓时,见到贪官污吏对民间疾苦丝毫不理,心里恨透他们,今后要立法严禁,遇到有贪官敢于危害百姓的,绝不宽恕!”朱元璋对于这句话坚决执行,他后来颁布的《大明律》中,严禁官吏贪污,凡官员贪污60两以上银子者处死。后来还把大量惩治的官民贪赃受贿的案例写入《大诰》中,来提醒官员不要以身试法。

朱元璋对自己制定的法律,带头实行,而且执法相当严厉,这在中国古代封建皇帝中是少有的。他的女婿、附马都尉欧阳伦,凭着自己是马皇后亲生女儿安庆公主的丈夫,不顾朝廷的禁令,向陕西贩运私茶。后来河桥巡检司的一位小吏向朱元璋告发了此事。朱元璋立即下令赐死欧阳伦,同时他还发了通敕令,表扬那位小吏不畏权贵的斗争精神。

朱元璋惟一的亲侄,开国功臣朱文正,亦违法乱纪他毫不留情废了他的官职。开国功臣汤和的姑夫,自以为有硬邦邦的靠山亲戚,就隐瞒常州的土地,不纳税粮,朱元璋也将他依法处死。

由于朱元璋出身贫苦农家,不仅深深体谅农民生活的艰辛、物力的艰难,而且他还身体力行,带头倡导节俭。明朝建立后,按计划要在南京营建宫室。负责工程的人将图样送给他审定,他当即把雕琢考究的部分全去掉了。工程竣工后,他叫人在墙壁上画了许多怵目惊心的历史故事做装饰,让自己时刻不忘历史教训。有个官员想用好看的石头铺设宫殿地面,被他当场狠狠地教训了一顿。

在朱元璋的影响下,宫中的后妃也十分注意节俭。她们从不乔装打扮,穿的衣裳也是洗过几次的。有个内侍穿着新靴子在雨中行路,被朱元璋发现了,气得他痛哭了一顿。一个散骑舍人穿了件十分华丽的新衣服,朱元璋问他:“这衣服用了多少钱?”舍人回道:“五百贯。”朱元璋痛心地说:“五百贯是数口之家的农夫一年的费用,而你却用来做一件衣服。如此骄奢,实在是太糟蹋东西了。”

朱元璋不喜欢喝酒,他多次发布限制酿酒的命令。他不爱奢华,讲究实际。他命令太监在皇宫墙边种菜,不要建造楼台亭阁。为了让儿子们得到锻炼,他命令太监织造麻鞋、竹签自用,规定诸皇子出城稍远,要骑马十分之七,步行十分之三。

朱元璋出身贫寒,从小没有读书的机会,从军后,到称帝晚年一直保持勤奋好学的作风。作战之余,理政之后,他常常请儒生讲述经史。经过几十年的刻苦自学,他不但能写手扎、军令,还能写诗作赋。他终生严格要求自己,不懈怠,不腐化。

八旗制度是满族社会的一种社会组织形式。努尔哈赤在统一女真的过程中创立了八旗制度。努尔哈赤令每300人为一个牛录,五个牛录为一甲喇,五个甲喇为一固山,设一个固山额真统辖。一个固山即为一旗,共有八旗,每旗7500人。努尔哈赤是八旗旗主之上的最高君长,拥有全部的军政大权。八旗组织是女真族最初的国家政权构成形式,既是政治制度,也是军事组织。后来,八旗制度进步发展。发展为满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗,共24旗。每旗设都统,由中央都统衙门掌握,地方督抚无权征调。八旗军分为守卫京师的“禁卫兵”和驻防各地的“驻防兵”。

满洲的兴起:

满洲散居于我国黑龙江和松花江流域。从先秦到隋唐的肃慎、邑娄、勿吉、靺鞨是其一脉相承的祖先,自辽、宋至明称为女真。明初设立奴儿干都司管辖,女真共分三个部族:建州女真、海西女真和野女真。各部族间发展很不平和,其中建州女真发展最快,实力最强。

女真的统一和后金政权的建立:

建州女真的首领努尔哈赤,以赫图阿拉为据点,经营了三十多年,用武力统一了女真各部。他筑城池,设大臣,定法律,理诉讼建立了八旗制度。八旗制度把女真人编制起来,在贵族控制下进行战争和生产活动,是一种兵农合一的社会组织。八旗制度促进了女真社会的发展,巩固了努尔哈赤的统治地位。

1616年,努尔哈赤在赫图阿拉自立为汗,国号金,史称后金。后金为反抗明朝的民族压迫,誓师攻打明朝,几年之间,明朝丧失辽东七十多座城。后来努尔哈赤迁都沈阳,改名盛京。加强了对明朝的攻势。

清军入关和统一中国:

努尔哈赤死后,其子皇太极继位。他继续对明朝展开攻势,并联合蒙古各部,势力不断扩大。皇太极改族名为满洲。1636年,皇太极改国号为清,皇太极就是清太宗。

1644年,李自成攻占北京,驻守山海关将领吴三桂降清。清军兼程入关,以吴三桂为前导,打败大顺农民军,进占北京。不久,清顺治帝迁都北京,开始了清王朝的全国的统治。

接着,清军南下剿杀农民军。经过二十多年的战争,清军陆续灭掉了南明的小朝廷,基本统一了中国。

萨尔浒大战示意图

萨尔浒大战:

萨尔浒战役后金与明朝的重要战役。以少胜多的典型战例。萨尔浒之战本由明方发动,后金处于防守地位,然而该役竟以明军之惨败而告终,并由此成为了明清战争史上一个重要的转折点。此役之后明朝对后金之战略态势由主动变为被动,明帝国于东北地区的藩篱逐渐丧失,日后虽调兵谴将、征加粮饷却再也无法获得对后金的战略主动权,并直至王朝覆灭。

明万历四十七年二月,明朝政府派10万军队从四路进攻赫图阿拉,企图消灭努尔哈赤。面对明军四路围攻,努尔哈赤采取了“凭你几路来,我只一路去”的作战方针,集中八旗兵力,打歼灭战。努尔哈赤用了5天时间打了一场漂亮的歼灭战,明军文武将吏死者310多人,士兵身亡者45800余人,亡失马驼甲仗无数。这就是历史上著名的“萨尔浒之战”。此役是关系到后金与明兴亡的关键一仗。从此,努尔哈赤由防御转入进攻,明朝在东北地区的统治开始全面崩溃。

议政王大臣会议:

议政王大臣会议是清朝特设的中枢权利机关,是氏族军事民主制的残余。清朝入关前,凡军国大事皆交议政王大臣会议决定。入关之后,这项传统被继承下来。议政王大臣会议由满族上层贵族组成,也称“国议”,权力很大。但是,这种满族专制的形式不仅和大权独揽的皇帝相抵触,而且也不利于清政府进一步争取各族特别是汉族官僚的支持。康熙帝设立南书房和雍正帝设立了军机处后,议政王大臣会议的权力被大大削弱了。

南书房:

在北京故宫乾清宫西南,本是康熙帝读书的地方。康熙十六年(1677),始选翰林等官入内当值,称“南书房行走”。除应制撰文字外,还秉承皇帝的意旨,起草诏令,一度成为发布政令的处所。自军机处成立后,南书房的各官不在参与政务,专司文辞书画等事情,一般又称为“南斋”。南书房行走官员不限品级,从尚书到编修、检讨都可以充任,唯原则上须用翰林出生的人。

军机处:

官署名。清代辅佐皇帝的政务机构。雍正七年(1729),因与准噶尔部作战,为了紧急处理西北军务,设军机房,挑选内阁中谨慎可靠的中书办理机密事务,1732年,又改称军机处。乾隆以后,成为定制,并渐渐成为最高中枢机构。军机处设军机大臣,大臣无定员,由皇帝从内阁大学士、六部尚书、侍郎中特简任用。军机处设军机章京,满汉两班,各八人,轮流担任缮写诏旨、记载档案、查核奏议等具体工作。又有军机行走,入值办事。军机处设立后,议政王大臣会议形同虚设,标志着清代君主集权发展达到了顶点。

文字狱:

文字狱是清朝统治者为加强思想控制而对不利于他们统治的言行进行严厉钳制的措施。主要发生在康熙、雍正、乾隆时期。主要有:康熙帝时的“庄世明史案”、雍正帝时吕留良狱和徐骏狱案。清代的文字狱是清朝文化专制和民族统治的产物。其根本目的是要在思想文化领域内树立起封建君主专制和满族贵族统治的绝对权威。这种文字狱造成了及其严重的社会后果。给中国文化的发展和社会进步带来了消极影响。

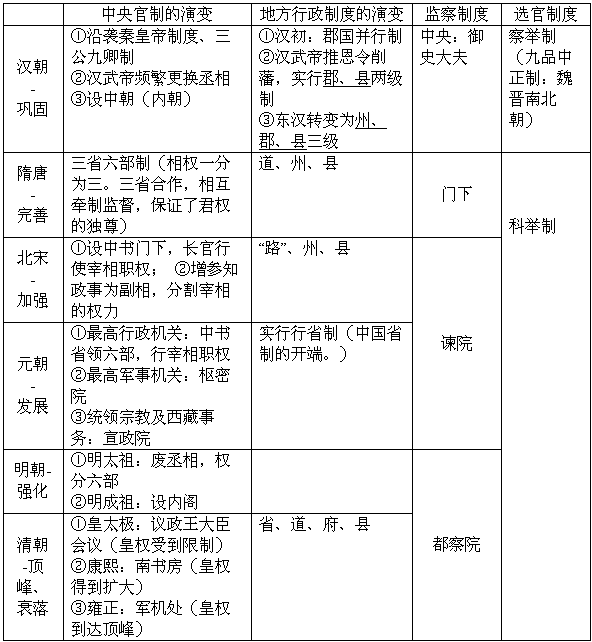

历朝中央集权强化:

君主集权的强化:

1.清初,中央政府仿效明朝设置内阁,协助皇帝办理政务。另有源于满族旧俗的议政王大臣会议,成员多为手握兵权的满族王公贵族,决定军国大事,皇帝也无法轻易改变,皇权因此受到一定制约。

2.康熙帝时:设立南书房,召亲信翰林学士入内值班,希望对权势过重的议政王大臣会议加以钳制,并将内阁部分职权归于内廷,但实际作用有限。

3.雍正帝时:创设军机房。

(1)职能:秉承皇帝旨意办事,职掌参赞机务、批答奏章、草拟诏旨等,是为皇帝出谋划策、辅佐皇帝总揽全国军政事务的中央机构。

(2)主要成员:由皇帝挑选亲信满汉大臣充任。

(3)诏令:拟就的诏令,不经内阁直接发往各地,称“廷寄”。直接下达中央各职能部门,称“交片”。(4)乾隆帝时:加强军机处的职能,取消议政王大臣会议,内阁也形同虚设,皇权空前加强。

军机处:

与“阅读材料,回答问题。材料一最高统治者称皇帝,中央政府设丞...”考查相似的试题有:

- 电影《英雄》中的刺客无名对秦王说“剑字有18 种写法,互不相同”,秦王说“统一以后,这些杂七杂八的文字一律废除,只留下一种...

- 小明对中国古代都城的叙述是这样的:“西周的都城是在镐京①;秦的都城是在西安②;西汉的都城是在长安。①错误_________________...

- 仔细观察下列年代尺,推断秦始皇封禅泰山的时间大约在:[ ]

- 你能答出我国由分裂实现统一的两个朝代吗?_____________________________________

- 秦能灭六国并统一全国的主要原因在于[ ]A.人民饱受战争之苦,渴望统一B.秦国是当时七国中实力最强大的国家C.有强大的军事...

- 读“秦朝疆域图”,回答问题:请回答:(1)秦何时完成统一?请写出灭六国,建立起我国历史上第一个统一的中央集权的封建国家——...

- 西藏自古以来就是中国领土不可分割的一部分,它正式成为我国的一个行政区域是在A.汉朝B.唐朝C.北宋D.元朝

- 下列哪项关于八股取士的说法不正确( )A.以明清两朝为盛B.采用八股文的形式写作C.考试题目取材广泛,涉及诸子百家D.禁锢...

- 下列事件按时间先后顺序排列正确的是①皇太极改国号和族名②八旗制度创立③军机处设立④清军入关[ ]A.①②③④B.②①④③C.①②④③D.②①③④

- 18世纪末19世纪初,中国正处于哪个封建王朝的统治下?根据材料,找出中国科学技术落后的原因。_____________________________...