本试题 “以下是张明同学在学习世界史后对俄罗斯历史进行的小结。其中有四处错误,请在错误处的下方划上横线,并在横线下方改正过来。(注意:修改后的内容要符合题意...” 主要考查您对1861年改革

十月革命

斯大林格勒保卫战

苏联解体

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 1861年改革

- 十月革命

- 斯大林格勒保卫战

- 苏联解体

1861年俄国沙皇亚力山大二世推行的改革。这次改革废除了农奴制,农奴成为自由人,为资本主义的发展提供了大量的自由劳动力。巨额的份地赎金为资本主义的发展又积累了大量资金。俄国从此走上了资本主义发展的道路。1861年改革是俄国历史上的一个重大转折点。同时,1861年改革也保留大量封建残余,对俄国社会后来的发展产生了消极影响。

俄国农奴制改革的特点:

1.是自上而下的改革措施,旨在发展资本主义经济,扩大市场,巩固沙皇统治;

2.保留了大量封建残余。

美国黑奴制的废除同俄国农奴制的废除的异同点:

1、相同点:

(1)时间相同:均发生在19世纪60年代

(2)结果相同:都促进了资本主义发展,进一步扩大了市场,两国均在改革后强盛起来,同时,都保留了一定的残余。

2、不同点:

(1)废除方式不同:美国以革命的方式,通过发布总统令废除;俄国则是以改革的方式,进行自上而下的改革。

(2)目的不同:美国为了进一步促进资本主义发展,扩大市场,增加劳动力而废除黑奴制;俄国则是为了进一步巩固沙皇政权。

俄国1861年改革历程:

1.背景:

(1)19世纪中期俄国资本主义工业发展缓慢,落后于西欧各国。

(2)农奴制阻碍着资本主义的发展。(3)农奴暴动威胁沙皇统治

2.直接原因:

俄国在克里米亚战争中的惨败

3.过程:

1861年沙皇亚历山大二世被迫签署废除农奴制的法令;

4.目的:

为摆脱农奴制危机,维护地主阶级利益。

5.内容:

(1)农奴在法律上是“自由人”。

(2)地主再也不许买卖农奴和干涉他们的生活。

(3)农奴在获得“解放”时,可以拿钱赎买到一块份地。

6.意义:

(1)性质:是沙皇自上而下实行的一次资产阶级性质的改革。

(2)有利于资本。主义的发展,是俄国近代历史的重大转折点。

俄国农奴制改革的直接原因——克里米亚战争:

克里米亚战争,是在1853年10月20日因争夺巴尔干半岛的控制权而在欧洲爆发的一场战争,土耳其、英国、法国、撒丁王国等先后向俄国宣战,战争一直持续到1856年,以俄国的失败而告终,从而引发了国内的革命斗争。这场战争中英法联军使用了线膛枪、蒸汽船,大大提高了陆海军作战效能,铁路和电报也使军事行动的后勤指挥产生了革命性变革。

1853年7月初,俄国出兵8万人占领了在奥斯曼帝国的属地—多瑙河两公国—摩尔多瓦和瓦拉几亚并拒绝了苏丹提出的撤军要求。10月,土耳其政府向俄国宣战。这样,在俄土之间的克里米亚战争“终于在多瑙河上开始了,对于双方来说,这是宗教狂信的战争,对于俄国人来说,这是实现传统的野心的战争,对于土耳其人来说,这是生死存亡的战争”。1854年3月底,英法正式向俄国宣战,1855年初,法国附庸撒丁王国也宣布参加对俄战争,从而使俄土交战发展成了一场俄国和英法为争夺巴尔干和黑海的国际战争。1853年11月30日,俄国海军中将纳希莫夫率领的俄国分舰队,突然袭击在黑海南岸的土耳其其海军基地锡诺普,打败了土耳其分舰队,俄国取得了黑海制海权,激化了同英法的矛盾,1854年1月,英法联合舰队穿过博斯普鲁斯海峡,进入黑海。此后战区,迅速扩大,战争不仅在黑海、巴尔干和高加索进行,而且扩大到波罗的海、白海和远东。俄国在外交上陷于完全孤立,军事上面临优势敌人从各个方面发动的进攻。

克里米亚战争从1854年8月起,联军扭转了兵力分散的态势,集中兵力于克里米亚半岛,从俄国手中夺取黑海制海权,1854年9月中旬,联军出动60多艘战舰,6万多名士兵和3个攻城炮兵团在克里米亚半岛的叶夫帕托里亚登陆。9月20日,双方在阿尔马河畔进行第一次陆战,俄军一败涂地,损失5700多人,退向俄国黑海舰队的主要基地塞瓦斯托波尔。9月25日,联军进抵塞瓦斯托波尔,开始了长达11个月的围攻战。9月5日,联军用700门大炮倾泻了15万发炮弹,摧毁了俄军的全部工事。9月8日,法军占领了军港区和市区制高点马拉霍夫岗,俄军被迫放弃要塞,向北转移,塞瓦斯托波尔陷落,随着塞瓦斯托波尔的陷落。俄国败局已定。俄军虽在高加索战场上取得一些胜利,但再也无力把战争进行下去,1856年3月30日,双方签订《巴黎和约》。战争的结果,俄国从欧洲大陆的霸主地位上跌落下来,战争加深了俄国国内危机,迫使沙皇政府不得不进行农奴制改革。

十月革命是俄国工人阶级在布尔什维克党领导下联合贫农所完成的伟大的社会主义革命,又称布尔什维克革命。是俄国1917年革命中第二个、也是最后的重要阶段。1917年11月7日(俄历10月25日),列宁和托洛茨基领导的布尔什维克武装力量向资产阶级临时政府所在地圣彼得堡冬宫发起总攻,推翻了临时政府,建立了苏维埃政权。由此,世界上第一个社会主义国家宣告诞生。这次革命导致了1918年至1920年的俄国内战和1922年苏维埃社会主义共和国联盟(苏联)的成立。因为革命发生在俄历(儒略历)10月,故称为“十月革命”。

《四月提纲》:

二月革命后,俄国形成两个政权并立的局面,即工人士兵代表苏维埃和资产阶级临时政府。在国内人民内部有一定的骚动。正当人民不知道何去何从之时,列宁同志从芬兰回到彼得格勒,对人民作了及时的指导。在1917年4月17日(俄历四月四日)的塔夫利达宫布尔什维克会议上作《四月提纲》。

《四月提纲》指出俄国当前形势的特点是从革命的第一阶段向革命的第二阶段过渡,第一阶段由于无产阶级的觉悟和组织程度不够,政权落到了资产阶级的手中,第二阶段应当使政权转到无产阶级和贫苦农民手中。

《四月提纲》为布尔什维克党提出了从资产阶级民主革命过渡到社会主义革命的路线和计划。

十月革命的特点:

1.十月革命走的是由中小城市武装起义扩大到全国中小城镇和农村地区的革命道路。

2.十月革命采用的是武装暴力夺取政权并取得胜利的形式。

3.它打破了马克思主义的传统观念,冲破了帝国主义的包围,在经济相对落后的资本主义国家单独取得了胜利,这是对马克思主义的发展。

4.十月革命经历了资产阶级民主革命和社会主义革命两个紧密相联、急剧发展的不同性质的阶段。

十月革命与二月革命的对比:

十月革命爆发的背景:

1.俄国二月革命以后,临时政府坚持参战,形式严峻;

2.以列宁为首的布尔什维克党要求实现社会主义革命,并提出“全部政权归苏维埃”

3.“七月流血事件”后,形式更加严峻,无产阶级革命一触即发。

十月革命最早在俄国发起的原因:

1.俄国是帝国主义国家中最薄弱的一环;

2.俄国国内矛盾,特别是无产阶级同资产阶级矛盾尖锐;

3.一战对俄国造成了巨大的破坏,同时激化了社会矛盾。

十月革命的主要事件:

1.1917年4月,列宁发表《四月提纲》,确提出“全部政权归苏维埃”的口号;

2.1917年7月,在布尔什维克领导的大型示威活动中,临时政府制造了骇人听闻的“七月流血事件”革命形式变的越发严峻;

3.1917年11月,伴随着阿芙乐尔号上的炮声,俄国十月革命爆发,革命爆发后的次日凌晨,布尔什维克攻占了资产阶级临时政府的大本营,十月革命宣告胜利。

阿芙乐尔号:

攻占克里姆林宫:

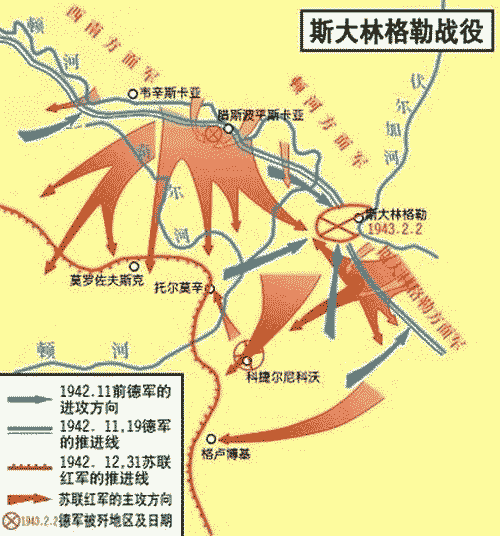

斯大林格勒保卫战,是第二次世界大战中纳粹德国对争夺苏联南部城市斯大林格勒的而进行的战役,时间自1942年6月28日至1943年2月2日为止。斯大林格勒战役是第二次世界大战东部战线的转折点。斯大林格勒保卫战是法西斯德国遭遇的战略范围最严重的失败,不仅终结了德国南方集群自1941年以来保持的攻势局面,而且直接造成了苏联与德国总体力量对比的根本变化。从世界范围看,斯大林格勒会战与同时期发生的瓜达尔卡纳尔岛战役及阿拉曼战役一起,构成了1942年底反法西斯战争大转折的标志性事件。

斯大林格勒保卫战的历史评价:

1.这次胜利,对争得苏联伟大卫国战争乃至整个第二次世界大战的根本转折作出了决定性贡献。2.斯大林格勒会战的结果,使苏军从德军手中夺取了战略主动权,并一直保持到战争结束,同时它鼓舞了各国人民同法西斯占领者进行更加坚决的斗争。

斯大林格勒保卫战的历程:

1.德军对苏联南部城市斯大林格勒(现称“伏尔加格勒”)的大规模轰炸行动;

2.德军攻入市区;

3.市区的巷战;苏联红军合围;

4.最终全歼德军及轴心国盟军。

斯大林格勒保卫战的意义:

斯大林格勒保卫战对苏联伟大卫国战争乃至整个第二次世界大战的根本转折作出了决定性贡献。斯大林格勒会战的结果,使苏军从德军手中夺取了战略主动权,并一直保持到战争结束,同时它鼓舞了各国人民同法西斯占领者进行更加坚决的斗争。

斯大林格勒保卫战示意图:

斯大林格勒保卫战的前奏——莫斯科保卫战

莫斯科保卫战,指第二次世界大战中,苏德战争中一次会战,于1941年10月至1942年1月期间,苏联军队保卫其首都莫斯科及其后反攻德军的战役。

1.莫斯科保卫战打破了希特勒吹嘘德军天下无敌的神话,是德国东线走向灭亡的开始,德军莫斯科战役的失败,为斯大林格勒战役即二战转折奠定了基础。此战的胜利使得同属于反法西斯的国家美,英意识到,苏联,是他们击败法西斯必须团结的国家,这也促进了反法西斯同盟的形成。

2.彻底打击了法西斯德国的嚣张气焰,使德军再也无力在全线发动进攻。为第二次世界大战的根本转折奠定了坚实的基础。

3.德国在莫斯科会战中第一次遭到重大战略性失败。纳粹德国企图快速征服苏联的计划破产,莫斯科保卫战胜利打破了德军不可战胜的神话,使其遭到无法弥补的物质损失。德军在莫斯科战役中的失败,标志着希特勒闪电战的彻底破产。这是德军在第二次世界大战中的第一次大失败。苏军的胜利,极大地鼓舞了苏联人民和全世界人民反法西斯战争的胜利信心。

1991年年底,俄罗斯总统叶利钦同白俄罗斯及乌克兰的总统在白俄罗斯的首府明斯克签约,成立独立国家联合体,建立一个类似英联邦的架构来取代旧苏联。除波罗的海三国和格鲁吉亚以外的其他苏联加盟国纷纷响应,离开苏联并加入俄罗斯,苏联在此时已名存实亡。1991年12月25日,苏联总统戈尔巴乔夫宣布辞职,将国家权力移交给俄罗斯总统。第二天,苏联最高苏维埃通过最后一项决议,宣布苏联停止存在,苏联就此正式解体。

和平演变:

和平演变,出现于二战后50-60年代的冷战时期,由美国国会议员杜勒斯在20世纪50年代初提出。由于它所进行的过程中并没有发生战争,所以叫"和平演变".西方国家以贷款、贸易、科技等各种手段诱压东欧国家,促使它们向西方靠拢,向资本主义“和平演变”,“和平演变”对东欧剧变和苏联解体起到了催化剂的作用。

苏联解体的原因:

1.苏联是计划经济体制,缺乏市场调节机制,经济欠发达,重工业和轻工业比例失调,而与美国常年进行军备竞赛,军费开支又异常的庞大。对国内经济造成沉重的负担;

2.高度集中的政治体制滋生大量问题;

3.戈尔巴乔夫不成功的改革,激化了社会矛盾,促使东欧聚变,最终导致苏联解体;

4.美国等西方国家采取的“和平演变”方针的作用

苏联解体的历程:

1.原因:戈尔巴乔夫的改革没有取得成效,反而使政治、经济和民族矛盾日益尖锐,社会危机进一步加剧,成为苏联解体的原因之一。

2.催化剂:1991年,苏联发生“8.19,叶利钦掌握国家大权,政权性质发生根本变化,加速了苏联的解体。3.标志:1991年12月,俄罗斯等11个原加盟共和国的领导人在哈萨克斯坦的阿拉木图集合,共同签署《关于建立独立国家联合体协议议定书》,并发表《阿拉木图宣言》。1991年,苏联宣告解体。

苏联解体的影响:

1.社会主义在世界的发展遭到重创;

2.结束了苏美长达40年的争霸局面,世界格局发生变化,两极格局瓦解;

3.苏联的瓦解为其他社会主义国家敲响了警钟,为其他社会主义国家的成功改革积累了经验。

苏联解体时要求独立的俄罗斯民众:

与“以下是张明同学在学习世界史后对俄罗斯历史进行的小结。其中...”考查相似的试题有:

- 革命和改革,是社会发展变化中最为常见的现象,探究问题。(12分)材料一:日本新领导人不赞成这种不加区别地奉承所有西方东西...

- 下列属于同一性质改革的是①1861年俄国农奴制改革②美国南北战争③戊戌变法④俄国十月革命⑤赫鲁晓夫改革⑥1956年匈牙利的改革⑦中国...

- 属1861年俄国改革内容的是①鼓励办手工工场,准许工场主购买整个村庄的农奴。②农奴在法律上是“自由人”,地主不许买卖农奴。③削...

- 考察古今中外历史,我们可以发现,改革(变法)是历史发展的鲜明主题。请你参与以下探究活动:(1)古人的足迹公元前361年,...

- 领导俄国十月革命取得胜利的主要领导人是_________________;领导苏联卫国战争取得胜利的主要领导人_________________。

- 读图,回答问题:(1)上图中的人物是一位伟大的无产阶级革命家,你知道他是谁吗?________________________________________...

- 与世界上第一个社会主义国家诞生相关的历史事件是A.英国资产阶级革命B.法国大革命C.日本明治维新D.俄国十月革命

- 使德军被迫从战略进攻转入战略防御,成为第二次世界大战转折点的战役是[ ]A.莫斯科保卫战B.斯大林格勒战役C.诺曼底登陆D....

- 标志第二次世界大战进一步扩大的事件是A.德国突袭波兰B.日本偷袭珍珠港C.中途岛海战D.诺曼底登陆

- 下列事件的先后顺序是①斯大林格勒战役②偷袭珍珠港③诺曼底登陆④德国投降[ ]A.②①④③B.①②③④C.①③④②D.②①③④