本试题 “收集少年孙中山的故事,学习他胸怀壮志、爱国忧民,百折不挠、大智大勇的风范。_________________________________________________________________________...” 主要考查您对孙中山创建革命党(三民主义)

中华民国的建立

第一次国共合作

黄埔军校的建立

北伐胜利进军

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 孙中山创建革命党(三民主义)

- 中华民国的建立

- 第一次国共合作

- 黄埔军校的建立

- 北伐胜利进军

兴中会:

兴中会是中国第一次资产阶级革命团体,于1894年11月,由孙中山在檀香山正式成立。兴中会的革命纲领和奋斗目标是:“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府。”1895年2月,孙中山到香港,联合当地的进步团体辅仁文社,成立了兴中会总部,重新修订了《兴中会章程》,并建立、健全了各级组织。檀香山兴中会的创建和香港兴中会总部的成立,标志着孙中山民主革命思想的基本形成,从此坚定地走上推翻清王朝、建立资产阶级共和国的革命道路。1895年10月,兴中会发动了广州起义,因事泄而未成。1905年兴中会与华兴会、光复会等共同成立中国同盟会。

同盟会:

中国同盟会简称同盟会,是由孙中山领导和组织的海外中国人为主的一个全国性的资产阶级革命政党。于1905年8月20日在日本东京成立,大会推举了孙中山为总理,黄兴为执行部庶务科总干事。同盟会的机关刊物是《民报》,政治纲领是“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。同盟会的成立基本上结束了各革命团体分散斗争的局面,使中国的民主革命有了统一的领导核心和明确的奋斗目标。同盟会曾试图在中国多处组织起义,试图推翻清政府,但是都没有成功。武昌起义成立后不久就开始出现了分裂。

三民主义:

三民主义是孙中山民主革命的思想的集中概括。1905年11月,孙中山在《民报发刊词》中,将同盟会的十六字政治纲领归结为民族、民权、民生三大主义,简称三民主义。民族主义包括“驱除鞑虏,恢复中华”两项内容。即是要以革命手段推翻满族贵族为首清朝政府,建立以汉族为主体的民族国家。民权主义的内容是“创立民国”,即推翻君主专制制度,这是三民主义的核心。民生主义内容是“平均地权”,其核心是解决土地问题。三民主义是中国旧民主主义革命时期比较完整的资产阶级民族革命纲领。

孙中山提出的“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的政治纲领和三民主义的关系:

孙中山创建革命党:

1894年,在檀香山成立了革命团体兴中会,它是中国第一个资产阶级革命团体。

1905年,在东京建立革命组织——中国同盟会,它是中国第一个全国规模的资产阶级革命政党,大大推动了全国资产阶级民主革命运动。发刊机关:《民报》。指导思想:三民主义(民族主义、民权主义、民生主义)。

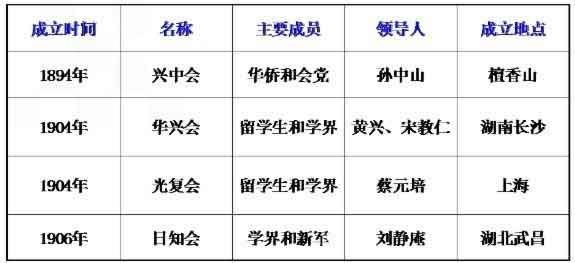

民主革命团体:

黄花岗起义:

1911年4月27日,中国同盟会在广州发动反清武装起义。1910年11月13日,孙中山在槟榔屿秘密议定广州起义的计划。1911年1月,黄兴、赵声等在香港成立统筹部。4月27日,黄兴率敢死队进攻广州两广总督衙门,与清军激战一昼夜,因伤亡过大退却。方声洞、林觉民、喻培伦等一百余人被捕就义,事后,收殓遗骸72具于广州黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

徐锡麟起义:

光复会会员徐锡麟在安徽、浙江等地发动的武装起义。1907年,徐锡麟利用自己的职务之便,与女革命党人浙江同盟会负责人秋瑾联系,准备于浙、皖两省同时起义。7月6日,徐锡麟在安庆刺杀安徽巡抚恩铭,率领学生军起义,攻占军械所,激战4小时,失败被捕就义。后来,秋瑾也被捕杀害。

1911年,孙中山自海外归来,并被选为临时大总统,南京临时政府诞生。1912年1月1日,孙中山在南京宣誓就任中华民国临时大总统。南京临时政府实行总统制。政府由临时大总统孙中山,副总统黎元洪和9名部长组成。南京临时政府中虽然有立宪党人和旧官僚,但革命党人占据着主要地位。它是一个以资产阶级革命派为主体的革命政权。它的成立,是中国民族资产阶级建立资产阶级共和制的一个尝试,宣告了两千多年来中国封建帝制的彻底崩溃。

《临时约法》:

《临时约法》是中国历史上第一部具有资产阶级共和国宪法性质的成文法。1912年3月11日,南京临时政府颁布《中国民国临时约法》,《临时约法》共7章56条,主要内容有:中华民国的主权属于国民全体;人民享有人身、居住、财产、言论、出版、集会、结社等自由;人民有请愿、诉讼、选举和被选举等权利。《临时约法》的基本精神是按照西方资产阶级民主制度和“行政、立法、司法”三权分立的原则,要在中国建立一个实行议会制和责任内阁制的资产阶级共和国。

中华民国的建立:

1911年底,各省代表在南京集会,推举孙中山为中华民国的临时大总统。

1912年1月1日,孙中山在南京宣布就职,宣告中华民国的成立。中华民国定都南京,采用五色旗为国旗,改用公历,以中华民国纪元。1912年为民国元年。会议选举黎元洪为副总统,接着成立了临时参议院,以孙中山为首的临时政府在南京成立了。但是政府中也混入了不少立宪派和旧官僚。

南京政府颁布的一系列措施:

孙中山在领导南京政府的时,颁布了一系列措施,政治方面:焚毁刑具,停止刑讯,通令保护华侨,禁止贩卖华工,严禁买卖人口,禁止蓄奴。经济方面:奖励和保护工商业,鼓励人民兴办实业,鼓励华侨在国内投资,设立实业部,各省成立实业公司,废清朝的苛捐杂税。文化教育方面:学校不拜孔子,不读四书五经,教科书必须符合共和民国宗旨,禁止用清政府颁行的教科书。社会生活方面:提倡“自由、平等、友爱为纲”的公民道德,革除历代官厅“大人”“老爷”等称呼,禁止蓄辫、缠足、赌博。

1912年春,颁布《中华民国临时约法》。《临时约法》是中国历史上第一部资产阶级民主宪法,具有反封建专制制度的进步意义。

对外方面:为了得到帝国主义的支持,临时政府颁布《宣告各友邦书》,宣布承认清政府和帝国主义列强缔结的一切条约,承担过去的外债和赔款,保护帝国主义在华的各种特权和利益,申明条约期满为止。

孙中山:

伟大的资产阶级革命先驱。1866年孙中山出生,早年学医,1894年上书李鸿章遭到拒绝,遂赴檀香山创立兴中会,提出“驱除鞑虏,恢复中国,创立合众政府”的主张。1905年在东京成立中国同盟会,系统地提出其三民主义思想,并与保皇派进行了激烈的论战。1895年至1911年策划多次反清武装起义,屡遭挫折而斗志弥坚。1911年10月10日武昌起义,得到各省响应,导致清朝专制统治的覆灭,是为著名的“辛亥革命”。1912年元旦,孙中山在南京就任中华民国临时大总统,创立了中国历史上第一个共和政体。1912年4月卸大总统职,致力于经济建设的宣传。袁世凯窃据大总统职位后阴谋复辟,孙中山乃于1913年发动“二次革命”反袁。1914年在日本组织成立中华革命党。1917年,在广州召开非常国会,开展护法运动。1919年改组中华革命党为中国国民党,担任总理。1921年再举护法旗帜。1923年,孙中山第三次在广州建立政权,成立陆海军大元帅大本营,复任大元帅。同年决定国共两党实行合作,以推进国民革命。1924年1月召开中国国民党第一次全国代表大会,改组了国民党,重新解释其三民主义。1925年3月12日逝世。

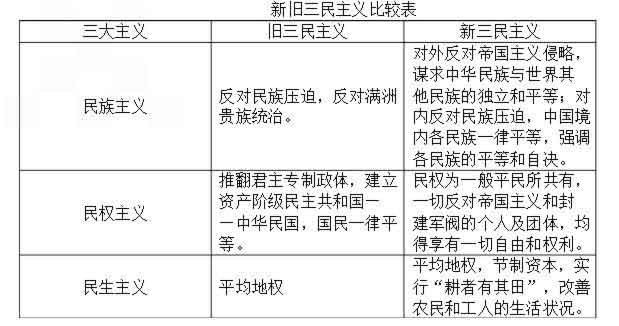

新三民主义是孙中山重新解释的属于新民主主义革命范畴的三民主义。孙中山在1924年1月的国民党第一次全国代表大会上,重新解释了新三民主义,把旧三民主义发展为“联俄、联共、扶助农工”的新三民主义,新三民主义的民族主义,对外反对帝国主义侵略,谋求中华民族与世界其他民族的独立和平等;对内反对民族压迫,中国境内各民族一律平等,强调各民族的平等和自决。民权主义主张直接的、普遍的、革命的民权。民生主义规定了平均地权,节制资本两个原则。新三民主义克服了旧三民主义没有明确的反对帝国主义的纲领和彻底的反封建纲领,特别是消灭封建土地所有制纲领的根本弱点。它的政治原则和中国共产党的新民主主义革命纲领基本上是一致的,因而成为第一次国共合作和各革命阶级统一战线的政治基础。

第一次国共合作:

中国共产党和中国国民党两党的第一次合作,从1924年1月起至1927年7月止,历时三年半。1924年1月中国国民党第一次全国代表大会的召开,标志着国民党改组的完成和国共合作的正式建立。改组后的国民党由一个资产阶级性质的政党变成工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级四个阶级的革命联盟。第一次国共合作建立以后,革命得到全面迅速的发展,开创了中国革命的新局面。

新旧三民主义对比:

第一次国共合作的背景:

1.二七惨案使中国共产党认识到,要战胜强大的敌人,必须争取一切可能的同盟者,建立革命统一战线。共产党认为在中国当时的政党中,还只有国民党算得上是真的民主派。而且孙中山及其领导的国民党在当时人们的心中,有崇高的威望。

2.国民党的多次革命均以失败告终,孙中山为了寻求继续革命的道路,必须有新思路,新方法,新的自持力量。

3.共产国际的帮助和推动。

第一次国共合作的过程:

(1)1921年,孙中山接受共产国际的代表的建议,同意以“党内合作”的形式与共产党合作,改组国民党。

(2)1923年中国共产党第三次全国代表大会上正式决定通孙中山领导的国民党合作,建立革命统一战线。会上确定了合作方针:共产党员以个人身份加入国民党;同时保持共产党在政治、思想、组织上的独立性。帮助国民党改组成为工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级联盟的政党。

(3)1924年初国民党一大政治上接受中共反帝反封建的主张,确定“联俄,联共,扶助工农”三大政策,重新解释三民主义。组织上通过了改组国民党的具体办法,同意共产党员以个人身份加入国民党。意义:标志着以国共合作为基础的革命统一战线正式形成。

国民党“一大”后,孙中山先生在中国共产党和苏联的积极支持和帮助下建立了中国国民党陆军军官学校。因校址设在广州东南的黄埔岛上,故称黄埔军校。孙中山任军校总理,并任命蒋介石为校长,廖仲恺为党代表,苏联派来数十名优秀军事干部到军校任职。并提供办校经费和军械武器。中国共产党选派周恩来等先后到军校任职。学科为步兵、炮兵、工兵、辎重兵、政治等。黄埔军校的最大特点是把政治教育提高到同军事训练同等重要的地位,。学校共招收了6期学生,黄埔军校的学生曾经参加过东征、南征等战役及北伐战争,为革命发展做出了贡献。

孙中山建立黄埔军校的原因:

在二次革命、护国运动、护法运动相继失败后,孙中山认识到自己过去所进行的不懈斗争,所依靠的对象只是会党、新军、各派军阀等,始终没有自己的革命军队,这是历次斗争失败的一个重要原因。因此他希望通过黄埔军校培养军事政治人才,挽救国家危亡。

黄埔军校建立的意义:

培养了大量军事政治人才,为建立国民革命军奠定了基础。

黄埔军校旧址:

北伐战争:

1926年1927年间,中国人民在中国共产党和国民党的共同组织领导下进行反对帝国主义和北洋军阀的革民战争。为了彻底推翻北洋军阀的反动统治,1926年7月,国民革命军约10万人从广东分三路正式出师北伐,,蒋介石任总司令。1927年初,北伐军先后击溃北洋军阀吴佩孚、孙传芳等军队的主力,占领了半个中国,取得了伟大胜利。但是,蒋介石窃取了革命果实,建立了新的军阀统治,北伐战争以失败而告终。

北伐的根本目的是:

打倒列强,除军阀,统一全国。

北伐的胜利进军和失败:

1、胜利进军:

国共两党第一次合作实现后,为了打倒帝国主义,推翻军阀统治,统一中国,1926年7月,国民政府决定出师北伐。北伐的主要对象是吴佩孚、孙传芳、张作霖三个军阀。经过半年的斗争,进行了汀泗桥战役、贺胜桥战役、武昌战役等一系列战役,北伐军从长江流域打到珠江流域。基本上消灭了吴佩孚、孙传芳的主力(基本上推翻了北洋军阀的统治),1927年初,国民政府从广州迁到武汉。

2、失败:

1927年,在北伐战争胜利进军时,蒋介石、汪精卫等突然发动“四一二”反革命政变,马日事情,“七一五”反革命政变,叛变革命,国民革命运动失败。

北伐战争胜利进军的原因:

1.国共两党实现了第一次合作。两党齐心协力,又有其他各革命阶级的积极支持,为胜利提供了可靠的保证。

2.制定了正确的北伐方针。即先集中兵力北上,扫除吴佩孚的势力;再挥戈东进,围歼孙传芳的兵力;最后北上,消灭张作霖的军队,统一全国。

3.广大北伐将士的浴血奋战和共产党员的先锋模范作用。叶挺独立团英勇善战,屡破强敌,为第四军赢得“铁军”的称号。

4.共产党领导下的工农群众的密切配合和积极支援。北伐战争是一场正义战争,它以打倒列强和军阀为目标,有利于中国老百姓,因此得到工农群众的大力支持。北伐军攻打武汉时,汉阳兵工厂工人举行罢工,断绝了敌人的军火来源,给吴佩孚以致命打击。各地农会还组织农民替北伐军当向导、抬担架、运送物资。

国民革命失败的原因:

1、客观方面:

蒋介石、汪精卫等国民党右派突然叛变革命,国共合作破裂。

2、主观方面:

当时年幼的共产党缺乏斗争经验,以陈独秀为代表中共中央放弃了对革命武装的领导。

国民革命运动的历史意义和教训:

1、意义:

国共两党共同领导的国民革命运动,虽然由于主、客观方面的多种因素最终失败,但仍具有其深远意义。这是中国近代史上前所未有的一次人民大革命。基本上推翻了北洋军阀的反动统治,沉重地打击了帝国主义的侵略势力。这次运动宣传了共产党反帝反封建的革命纲领,扩大了共产党在群众中的影响。在运动中共产党开始掌握一部分革命武装。广大群众也经受了一次革命洗礼,为革命的继续前进奠定了基础。

2、教训:

使共产党认识到要领导人民取得革命胜利,就必须坚持无产阶级对革命的领导权,必须掌握革命的武装,坚持武装斗争。

叶挺:

“四一二”反革命政变:

1927年4月12日蒋介石在上海发动的反革命政变。在北伐战争顺利发展,工农运动不断高涨的形势下,国民党内以蒋介石为代表的右派集团加紧勾结帝国主义和大资产阶级,准备背叛革命。1927年3月下旬上海第三次工人武装起义胜利后,蒋介石即赶到上海,密谋策划反革命政变。由于第三国际和陈独秀为首的中共中央的右倾,对蒋介石抱有幻想,致使党和人民处于无戒备状态。4月12日,被蒋介石收买的青红帮流氓冒充工人,向分驻各处的工人纠察队队部发动袭击。随后,国民党第二十六军周凤岐部借口调解"工人内讧",强行解除工人纠察队武装,并打死打伤纠察队员二三百人。13日,上海工人举行总罢工,十万余人、学生、市民举行集会和示威游行。当队伍行至闸北宝山路时,再次遭到国民党军队的屠杀,群众死百余人,伤无数。此后,蒋介石继续对共产党人和革命群众进行捕杀。仅三天内,即有三百多人被杀,五百多人被捕,五千多人失踪。这次反革命政变为蒋介石建立反动的南京政府扫清了道路。

李大钊遇害:

蒋介石上海大肆屠杀共产党员和革命群众时,1927年4月,张作霖也在北京大肆捕杀共产党员,李大钊英勇就义,年仅38岁。

“七一五”反革命政变:

1927年7月15日汪精卫不顾宋庆龄、邓演达等国民党左派的坚决反对,召开国民党中央常务委员会第二十次扩大会议,讨论“分共”问题。决定:在一个月内,开第四中央全体会议,讨论决定分共问题。在未开会以前,制裁共产党人“违反本党主义政策之言论行动”。随后,反动军队封闭了工会、农会和所有革命团体。在“宁可枉杀一千,不可使一人漏网”的口号下,大规模地逮捕、屠杀共产党员和革命群众。

与“收集少年孙中山的故事,学习他胸怀壮志、爱国忧民,百折不挠...”考查相似的试题有:

- 下图是孙中山为中山大学题写的训词,由此判断中山大学创办于A.1922年B.1923年C.1924年D.1925年

- 三民主义是孙中山领导辛亥革命的指导思想。下列不属于三民主义内容的是[ ]A.民族主义B.民权主义C.民生主义D.民主主义

- 中国近代史既是中国沦为半殖民地半封建社会的历史,也是中国追随世界潮流,走向近代化的历程。阅读下列材料:材料一:梁启超...

- 如图,2010年是中国民主革命先行者孙中山逝世85周年。李波同学为了表达对孙中山的敬仰之情,决定搜集一些与之有关的资料办一...

- 阅读下列材料:材料一:2005年4月29日15时,人民大会堂北大厅。中国共产党总书记胡锦涛与中国国民党主席连战的手紧紧握在一起...

- “打倒列强!打倒列强!除军阀,除军阀!国民革命成功,国民革命成功!齐欢唱,齐欢唱!”这首歌反映的历史是 ( )A.北伐战争...

- 1924年5月,黄埔军校创办,任军校校长的是[ ]A.孙中山B.蒋介石C.汪精卫D.黄兴

- 中国近代史上国共两党曾两次携手,为实现民族独立、国家富强作出了重大贡献。属于第一次国共合作所取得的成就有[ ]A.完成了...

- “打倒列强,除军阀;国民革命成功,齐欢唱……”这首慷慨激昂的《国民革命歌》唱响于( )A.辛亥革命时期B.北伐战争时期C.抗...

- 下面是四部电影的宣传画,集中反映了某一时期的历史事件。其中,选项与宣传画符合的是[ ]A.北伐战争B.抗日战争C.解放战争D...