本试题 “阅读下列材料:材料一 天子适诸侯,曰巡狩;巡狩者巡所守也。诸侯朝于天子,曰述职;述职者,述所职也。无非事者……一不朝则贬其爵,再不朝则削其地,三不朝则...” 主要考查您对等级森严的分封制

郡县制的全面推行

汉代“推恩令”

元朝行省制度

宰相制度的废除

内阁的出现

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 等级森严的分封制

- 郡县制的全面推行

- 汉代“推恩令”

- 元朝行省制度

- 宰相制度的废除

- 内阁的出现

分封制概念:

分封制又叫封邦建国,周王将宗族姻亲和功臣分派到各地,广建封国,各诸侯国必须承认周王的权威,承担各种义务。即所谓的“封建亲戚,以藩屏周”。

分封制特征:

(1)概念:

分封制又叫封邦建国,周王将宗族姻亲和功臣分派到各地,广建封国,各诸侯国必须承认周王的权威,承担各种义务。即所谓的“封建亲戚,以藩屏周”。

(2)目的:

巩固统治。

(3)对象:

王族、功臣、先代贵族。

(4)内容:

①周王是国家的最高统治者。

②同姓亲族是分封的主体,还分封功臣、姻亲、殷商降族;

③被封的诸侯必须听从周天子的命令,诸侯有为周天子镇守疆土、随从作战、缴纳贡赋和朝觐述职的义务。

(5)特点:周天子是最高统治者,土地与义务是周天子与诸侯联系的关键,层层受封。

(6)作用:

①周人的势力范围扩大;

②确立了周王天下共主的地位,巩固了统治;

③分封制使西周贵族集团形成了“周王—诸侯—卿、大夫—士”的等级序列;

④分封制所建立的诸侯国有相对的独立性,在某种程度上直接影响了周王权的集中

(7)破坏(春秋战国时期):

原因:①一些诸侯国势力日益壮大:在分封制下,受封的诸侯在他们的领地,有设置官员、建立武装、征派赋役的独立性。②西周后期,王权衰弱。

表现:①楚王问鼎;②诸侯争霸。

(8)崩溃:

原因:根源在于生产力的发展,并田制瓦解使分封制失去了经济基础。分封制本身的弊端随着时间的推移日益明显,周土的一直辖地越来越少,一些诸侯的势力越来越大,维持分封的宗法血缘关系松弛,加之周王室衰微,战国时各国变法废除分封制。秦统一后在全国范围内建立郡县制,废除了分封制。

分封制与宗法制的联系:

(1)宗法制和分封制一起,构成了夏商周时期的政治制度的主体,对中国社会产生了深远的影响。

(2)宗法制与分封制互为表里,相辅相成。分封制是宗法制在政治上的体现,宗法制是分封制的内核和纽带,它维系了分封制,维护贵族统治集团内部的稳定和团结。它们体现了西周政治制度等级森严、政治与血缘结合的鲜明特点。

分封制和郡县制的比较:

|

|

分封制 |

郡县制 |

| 实行条件 | 与宗法制相联系 | 在国家大一统的条件下实行 |

| 建立基础 | 血缘关系 | 地域关系 |

| 传承制度 | 诸侯王位世袭 | 官吏由皇帝任免调迁,官位概不世袭 |

| 官吏权利 | 拥有封地和相应的爵位 | 官吏只有俸禄,无封地 |

| 与中央关系 | 诸侯国有很强的地方独立性 | 郡县是地方行政机构,绝对服从中央 |

| 官员职责范围 | 封地内有行政权,拥有对土地的管理权 | 辖区内只行使行政管理权,对土地无管理权 |

| 历史作用 | 容易发展为割据势力 | 有利于中央集权的加强和国家的统一 |

分封制、郡县制与行省制的比较:

1、相同点:

(1)都属于统治和管理地方的行政制度;

(2)目的都是巩固统治;

(3)结果都产生了一定的积极影响;

(4)对后世都产生了重大影响。

2、不同点:

(1)时代:分封制产生与奴隶社会,盛行于西周;郡县制与行省制都产生于封建社会,郡县制几乎盛行于整个封建社会,行省制确立并盛行于元朝。

(2)地方与中央的制约关系及其地方权力的大小:在分封制下,被封者的爵位和领地等都是世袭的。他们虽然对上承担一定的义务,但独立性很大,实际上是一个独立的王国。在中央政权力量衰弱的时候,被分封者就称霸一方,形成割据称雄的局面。在郡县制下,郡、县长官都是由君主任命,可以随时撤换或调动,郡、县两级政府都是中央的派出机构,权力集中于君主一人手中。郡、县两级的官员按能力选任,破了贵族制下的血缘联系。对居民管理主要按地域划分,进一步清除了氏族制残余。行省是地方最高行政机构,其行政长官直属中书省。

(3)作用与影响:分封制虽在一定时期内产生了一些积极作用,但长期以来破坏了国家统一和社会安定;郡县制与行省制不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家统一,而且经过后世的发展、完善,积极作用愈益明显。

分封制记忆口诀:

赐封对象三阶层,王族功臣旧贵族;

地方诸侯尽义务,贡赋听命随军征;

土地人民遭瓜分,王侯卿士等级森;

巩固统治拓疆土,东周混战国裂分。

分封制示意图:

郡县制含义:

指对古代中央集权体制下,郡、县二级政权的地方行政制度(类似于现在的行政区划)。起源于周朝,起初是封建制的补充,后经过秦汉发展,取代封建制成为主要体制。亚洲其他国家也从中国学习了该体制,如日本、朝鲜。

分封制和郡县制的比较:

|

|

分封制 |

郡县制 |

| 实行条件 | 与宗法制相联系 | 在国家大一统的条件下实行 |

| 建立基础 | 血缘关系 | 地域关系 |

| 传承制度 | 诸侯王位世袭 | 官吏由皇帝任免调迁,官位概不世袭 |

| 官吏权利 | 拥有封地和相应的爵位 | 官吏只有俸禄,无封地 |

| 与中央关系 | 诸侯国有很强的地方独立性 | 郡县是地方行政机构,绝对服从中央 |

| 官员职责范围 | 封地内有行政权,拥有对土地的管理权 | 辖区内只行使行政管理权,对土地无管理权 |

| 历史作用 | 容易发展为割据势力 | 有利于中央集权的加强和国家的统一 |

分封制、郡县制与行省制的比较:

1、相同点:

(1)都属于统治和管理地方的行政制度;

(2)目的都是巩固统治;

(3)结果都产生了一定的积极影响;

(4)对后世都产生了重大影响。

2、不同点:

(1)时代:分封制产生与奴隶社会,盛行于西周;郡县制与行省制都产生于封建社会,郡县制几乎盛行于整个封建社会,行省制确立并盛行于元朝。

(2)地方与中央的制约关系及其地方权力的大小:在分封制下,被封者的爵位和领地等都是世袭的。他们虽然对上承担一定的义务,但独立性很大,实际上是一个独立的王国。在中央政权力量衰弱的时候,被分封者就称霸一方,形成割据称雄的局面。在郡县制下,郡、县长官都是由君主任命,可以随时撤换或调动,郡、县两级政府都是中央的派出机构,权力集中于君主一人手中。郡、县两级的官员按能力选任,破了贵族制下的血缘联系。对居民管理主要按地域划分,进一步清除了氏族制残余。行省是地方最高行政机构,其行政长官直属中书省。

(3)作用与影响:分封制虽在一定时期内产生了一些积极作用,但长期以来破坏了国家统一和社会安定;郡县制与行省制不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家统一,而且经过后世的发展、完善,积极作用愈益明显。

郡县制的全面推行:

1.由来:

(1)郡县制度是春秋战国时期以来逐步形成的地方行政制度。

(2)春秋时期,一些诸侯国在新兼并的地区设郡县。

(3)秦统一后,秦始皇采纳李斯的建议,在全国范围内推行郡县制。

2.内容:

(1)行政区划:

①秦始皇把全国分为36郡,由中央政府直接管辖。一郡之内又分若干县。

②县以下设乡、里等基层行政机构。

(2)官僚机构:

①郡守是郡的最高行政长官,对上承受中央命令,对下督责所属各县。郡守定期向丞相汇报工作。

②县的长官称县令或县长,主要任务是治理民众,管理财政、司法、狱讼和兵役。

③郡守和县令、县长都由皇帝直接任命。

3.影响:

(1)秦朝通过郡县制,实现了对地方政权直接有效的控制,把全国的每个地方、每户人家都纳入国家政治体制中。

(2)秦朝形成的中央集权制度,奠定了中国两千多年政治制度的基本格局,为历代王朝所沿用,且不断加强和完善。

推恩令概念:

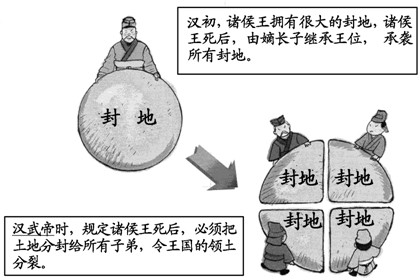

“推恩令”是汉朝时期推行的一个旨在减少诸侯的封地,削弱诸侯王势力范围的一项重要法令。主要内容是将过去由诸侯王只能把封地传给嫡长子的情况,允许诸侯王把封地分为几部分传给几个儿子,形成直属于中央政权的侯国。

“推恩令”实行原因:

1、王国问题威胁中央集权的严峻形势;

2、吸取晁错削藩令引起七国之乱的教训;

3、实行“推恩令”名义是上施德惠,实际上是剖分其国以削弱诸侯王的势力,既迎合了武帝巩固专制主义中央集权的需要,又避免激起诸侯王武装反抗的可能。

“推恩令”主要内容:

1、汉武帝推恩令是汉朝汉武帝时期推行的一个旨在减少诸侯的封地,削弱诸侯王势力范围的一项重要法令。主要内容是将过去由诸侯王只能把封地和爵位传给嫡长子的情况,允许诸侯王把封地分为几部分传给几个儿子,形成直属于中央政权的侯国。

2、汉初,诸侯王的爵位,封地都是由嫡长子单独继承的,其他庶出的子孙得不到尺寸之地。虽然文景两代采取了一定的削藩措施,但是到汉武帝初年,“诸侯或连城数十,地方千里,缓则骄,易为淫乱;急则阻其强而合从,谋以逆京师”,严重威胁着汉朝的中央集权。因此公元前127年正月,武帝采纳主父偃的建议,颁行“推恩令”。推恩令吸取了晁错削藩令引起七国之乱的教训,规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,其余诸子在原封国内封侯,新封侯国不再受王国管辖,直接由各郡来管理,地位相当于县。这使得诸侯王国名义上没有进行任何的削蕃,避免激起诸侯王武装反抗的可能。于是“藩国始分,而子弟毕侯矣”,导致封国越分越小,势力大为削弱,从此“大国不过十余城,小侯不过十余里”。

3、规定诸侯王死后,嫡长子继承王位,其他子弟分割王国部分土地为列侯,列侯归郡统辖。允许诸侯王推“私恩”把王国土地的一部分分给子弟为列侯,由皇帝制定这些侯国的名号。按照汉制,侯国隶属于郡,地位与县相当。因此王国析为侯国,就是王国的缩小和朝廷直辖土地的扩大。推恩令下后,王国纷请分邑子弟,“于是藩国始分,而子弟毕侯矣。”朝廷“不行黜陟而藩国自析”。武帝以后,王国辖地不过数县,其地位相当于郡。这样,诸侯王强大难制的问题,就进一步解决了。

“推恩令”主要措施:

建中朝,设刺史,汉武帝能用推恩令解决王国问题的原因:景帝削藩奠定了基础,汉武帝时国家实力强大,其措施行之有效。

“推恩令”主要影响:

汉武帝采纳主父偃的“推恩令”是中国传统文化反思的科学基点。

以往人们研究和反思汉武帝时期社会变革,往往都以“汉武帝采纳董仲舒的‘罢黜百家独尊儒术’”为基点,这是不对的。笔者认为,应以汉武帝采纳主父偃的“推恩令”为基点。“推恩令”告诉我们:汉武帝时期思想变革与政治变革是统一的;武帝时期政治变革的意义远远超过思想变革;武帝最崇尚的儒学不是《五经》,而是《孝经》;武帝不仅是“崇尚儒学”,而是“儒术合流”;武帝时期的“儒术合流”是中国封建社会前期百家合流中的“有机合流”;百家的“有机合流”是武帝以后中国学术发展的科学途径;中国传统文化的反思不着眼于“百家合流”,就会犯路线或方向性错误。

推恩令示意图:

行省:

行省是元朝统治时期广泛设立于全国的地方大行政区,在中国地方行政制度史上具有重要意义。“省”的本意为宫禁,引伸为中枢机要、行政机构的名称,因此行省起初是指临时性的中央派出机构,取代表中央行使权力之意。

行省制度概念:

行省制是蒙元统治者在行政区划和政治制度方面留给后世的一份重要遗产。自元行省始,行省三司督抚的高层督政区体制较稳定地确立了下来。

分封制、郡县制与行省制的比较:

相同点:

(1)都属于统治和管理地方的行政制度;

(2)目的都是巩固统治;

(3)结果都产生了一定的积极影响;

(4)对后世都产生了重大影响。

不同点:

(1)时代:分封制产生与奴隶社会,盛行于西周;郡县制与行省制都产生于封建社会,郡县制几乎盛行于整个封建社会,行省制确立并盛行于元朝。

(2)地方与中央的制约关系及其地方权力的大小:在分封制下,被封者的爵位和领地等都是世袭的。他们虽然对上承担一定的义务,但独立性很大,实际上是一个独立的王国。在中央政权力量衰弱的时候,被分封者就称霸一方,形成割据称雄的局面。在郡县制下,郡、县长官都是由君主任命,可以随时撤换或调动,郡、县两级政府都是中央的派出机构,权力集中于君主一人手中。郡、县两级的官员按能力选任,破了贵族制下的血缘联系。对居民管理主要按地域划分,进一步清除了氏族制残余。行省是地方最高行政机构,其行政长官直属中书省。

(3)作用与影响:分封制虽在一定时期内产生了一些积极作用,但长期以来破坏了国家统一和社会安定;郡县制与行省制不仅在当时有效地加强了中央集权,维护了国家统一,而且经过后世的发展、完善,积极作用愈益明显。

行省权力:

第一,行省内部实行群官圆署和种族交参制,以成互相牵制、分权制衡之势。行省官员内部的互相牵制掣肘,又随处可见。

第二,行省辖区内宣慰司、路府州县、汉军万户府等仍然接受朝廷(吏部、枢密院)的任用、迁调、考课等管理。|

第三,以行省为重要对象的地方监察,构成了监察行省、防范其擅权坐大的特殊机制。江南、陕西行御史台的设置及其与二十二道廉访使司所构成的地方监察网络,是元代地方监察的创举。世祖末成宗初,行台监察御史和与行省同处一城的廉访司,相继取得了对行省官吏的奏劾、按问、刷卷等权力,而且有所成效。换言之,元代行御史台及廉访司既注意了对一般地方官府的普遍监察,又把行省当做地方监察的重点对象。

第四,行省区划上的犬牙交错和以北制南的格局。

历史作用:

①进一步巩固了空前辽阔的国土

②加强了内地和边疆各民族之间的联系,促进了统一多民族国家的发展,尤其是把西藏台湾纳入中央的管辖范围之内。

③我们今天的行政区划与元朝行省制度是一脉相承的,可见其影响的深远。

宰相制度的废除:

(1)原因

明初沿袭元朝制度。宰相制度妨碍皇权的高度集中,明太祖为巩固统治,借胡惟庸案废除宰相制度。

(2)措施

裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。

(3}影响

有利于防止权原专政,巩固统治;有助于多民族国家的统一和巩固二使中国历史上延续了1000多年的宰相制度被废除,缺少制约君权的机制,皇权专制达到了空前的高峰。

宰相制度“立”与“废”的利弊:

(1)积极:辅佐皇帝,参与决策,分掌行政。

(2)消极:相权过大,威胁君权,造成君相矛盾,政局动荡。

(分析:宰相在我国封建社会中央集权制度内部可发挥双重作用:既可以辅佐皇帝,帮助皇帝处理政务,决策机要;也可能因权力过重而威胁君权,因而形成了君权与相权的矛盾。明太祖废除宰相制度后,固然可解决君相矛盾,但必然导致皇帝负担加重,军国大事均由皇帝个人裁决,难免偏颇、草率。皇帝独操权柄,固然有利于防止权臣专政,加强统治,有利于统一的多民族国家的巩固;但是缺少制约君权的机制,社稷的兴衰维系于皇帝个人素质,也不利于社会的进步与发展。)

宰相制度的兴废及其原因:

从秦朝开始的这种君主丞相制度是国家政权的组织形式,其特征是在一个至高无上的皇帝之下,同时存在一个“常丞天子,助理万机”(《汉书·百官表》)的丞相或者相国。皇帝通过丞相治理国家,丞相既对皇帝负责,协助皇帝处理国家大事,又是百官之长,所谓居一人之下,万人之上。但是,另一方面,丞相的存在,客观上起着制约君主的作用,故使皇帝时时忌惮。在中国封建专制主义中央集权制度的内部,皇权和相权一直是一对基本矛盾。为加强皇权专制,统治者往往通过分散相权来加强皇权。隋唐三省六部制的形成与完善,就是皇权对相权的分离、削弱的初步成功。到明太祖,最终废除丞相权力分给六部,自秦以来一直实行的宰相制度宣告废除。

丞相的设立,是建立君主专制统治的需要,而丞相制度的废除,是君主专制加强的必然结果。

宰相制度的废除原因:

①明初鉴于元朝丞相权势过重,以致皇权不稳、内乱屡生,明太祖朱元璋认为,这种制度妨碍了皇权的高度集中,会导致社会动荡。

②1380年,明太祖朱元璋以谋反罪诛杀胡惟庸;同时,裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。

③至此,秦以来一直实行的宰相制度宣告废除,皇帝集皇权和相权于一身,君主专制进一步加强。

宰相制度的兴废:

宰相是国君之下、辅助国君处理政务的最高官职。秦统一后,宰相的正式官称是丞相,有时分置左右,以右为上,称“右丞相”“左丞相”。宦官担任丞相的称“中丞相”。汉初沿秦制,以丞相或左右丞相为宰相之职,称相国则地位稍尊,以御史大夫为副丞相。尚书台本是皇帝私府中掌管收发文书的小机关,汉武帝以后地位日渐重要,宰相的职权也就逐渐转移到尚书台长官的手中。西汉末年,丞相改为大司徒,御史大夫改为大司空;东汉以太尉、司徒、司空合称三公。魏晋南北朝时期的宰相之职,分属于尚书省、中书省、门下省,三省的长官并称宰相,但各朝的情况不完全一致。隋及唐初,三省长官并为宰相,成为正式的体制。北宋初,设立中书门下作为最高行政机构,其最高长官行使宰相权力。为制约宰相,后来又增设参知政事、枢密使和三司使,分割宰相的行政权、军权和财权。元朝设中书省,替代前代的三省。中书省是最高行政机关。中书省的长官行使宰相职权。元朝后期,宰相权势熏天,有时甚至可以左右皇位的继承。明朝建立后,明太祖朱元璋借胡惟庸案,裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责。他还下令,以后不许再立丞相。至此,秦以来一直实行的宰相制度宣告废除。

在中国古代的各种官职中,宰相的变化最为频繁,无定职、无定称、无定员,这是由君主专制的根本性质决定的。专制君主集大权于一身,又经常在内廷决定军政大事。君主既离不开宰相,又最担心宰相权力过重,大权旁落,这是宰相官职不断变化的主要原因。宰相本身并无独立的权力,不管当时的地位多高,仍然是君主的头号奴仆。宰相职权最主要的一点,就是参与机密,参加诏令的起草、审议与传达。

为减轻皇帝沉重的政务,协助皇帝处理政务,明太祖设殿阁大学十作为侍从顾问,但他们很少能参与决策政事。明成祖时,选拔翰林院官员人值文渊阁,参与机密事务的决策,内阁制度正式确立。后来内阁地位日益提高,大学士有了替皇帝起草批答大臣奏章的票拟权。张居正任首辅时,大权尽归内阁,六部几乎变成内阁的下届机构。

内阁的性质:

明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。内阁是君主专制强化的产物,不可能对皇权起到制约作用

宰相制与内阁制的区别:

在宰相制下,宰相被制度赋予决策大权,其地位十分巩固。但内阁只是皇帝的侍从咨询机构,本身并无决策权。虽有内阁大学士大权在握的现象发生,但其权力并不来自于制度及其职位,而来自于最高统治者的个人支持与信任。一旦失宠,其地位便会一落千丈。因此,尽管有人认为明代的首辅即变相重设的宰相,但其权力与前代宰相已不可同日而语,更谈不上制约皇权。

明朝内阁制度与西方近代内阁制的本质不同:

内阁是皇权专制的产物,它维系了君主的绝对权力,保证了君主对全国有效的统治,进一步巩固了皇权至高无上的地位。

西方近代内阁是政治民主监督机制,有助于防止专制独裁。

内阁的设立:

1、原因:

①废除丞相后,全国重大政务都由明太祖决断,明太祖深感力不从心。

②设置殿阁大学士作为侍从顾问,帮助他处理繁多的政务。

③明成祖在位时,选拔翰林院官员作为殿阁大学士,入值宫内的文渊阁,随侍皇帝,并开始参与机密事务的决策,“内阁”由此出现。(明成祖时期确立内阁制度)

2、过程:

明太祖,设殿阁大学士,备皇帝顾问;明成祖,正式设立内阁;明宣宗,授予内阁票拟权;明成历年间,“部权尽归内阁”。

3、实质:

君主专制强化的产物,不可能对皇权起到制约作用。

5、职能:

为皇帝提供顾问的内侍机构(不是法定的中央一级的行政机构或决策机构);阁臣升降、职权大小存在不确定性(阁臣升降由皇帝决定,职权大小依皇帝旨意而定,票拟是否被采用最终取决于皇帝的批红)。

6、地位:

明朝内阁始终不是法定的中央一级的行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的内侍机构。阁臣的升降由皇帝决定,职权的大小依皇帝旨意而定,票拟是否被采纳最终还得取决于皇帝的批红。(内阁与丞相的本质区别:是否限制皇权)

明清时期内阁创立与终消亡:

1、明太祖为巩固统治,废除了丞相制度。后由于臣务繁多,设置殿阁大学士,作为待从顾问,为后来的内阁制度,奠定了基础。

2、明成祖时,选拔翰林院官员入值文渊阁,参与机密事务的决策。由于文渊阁处在宫内,阁臣又常在殿阁随侍臣帝,故称“内阁”。内阁制度正式确立。

3、明宣宗时,又授予内阁大学士替皇帝批答大臣奏章的票拟权。后来,内阁地位日益提高,万历年间首辅张居正更是权倾朝野。

4、清初,议政王大臣会议凌驾于内阁、六部之上;康熙亲政后,与议政王大臣会议和南书房三足鼎立,互相制约;雍正时期内阁名存实亡。

与“阅读下列材料:材料一 天子适诸侯,曰巡狩;巡狩者巡所守也。...”考查相似的试题有:

- 成语“是可忍,孰不可忍”出自《论语》。当时宫廷的舞乐队,按制度是天子八佾(八人为一行,叫一佾;八佾是八八六十四人),诸...

- 山东省又称“齐鲁大地”,因其地理位置重要,我国古代王朝都通过各种方式对其进行了管辖。阅读下列材料:材料一:材料二:材料...

- 《史记·秦始皇本纪》记载:“三十五年(公元前212年),除道,道九原(今包头市九原区),抵云阳(今陕西淳化县),堑山堙谷,...

- 阅读材料,回答问题。材料一:秦有天下,裂都会而为之郡邑,……(周的制度)非公之大者也,私其力于己也,私其卫于子孙也。秦...

- 自秦朝历汉唐至明清两千多年间,中国古代国家的主要特征是:①皇帝“家天下”制度 ②中央集权制度 ③“多民族”与“大一统” ④分裂A.①...

- 相府的派出所,分驻在这个地方来管事。如是则地方绝无权,权只在中央。”这一制度是A.分封制B.郡县制C.郡国并行制D.行省制

- 著名学者钱穆认为,唐代“在三省体制下,决策不再是单纯的皇帝个人行为,皇帝的最后决定权包含在政务运行的程式中”。钱穆先生...

- 与下面两幅地图相对应的我国古代地方行政管理制度的朝代是( )A.秦、西汉B.唐、元C.秦、唐D.西汉、元

- 古语“十年寒窗无人问,一举成名天下知”反映的制度是( )A.世袭制B.察举制C.九品中正制D.科举制

- 我国古代地方行政区划分为州、郡、县三级始于()A.汉武帝时期B.东汉初期C.东汉末期D.隋唐时期