本试题 “下图为某大城市1968年、1990年和2000年同比例尺平面示意图。据图回答下列问题。(1)据图描述该城市的发展变化。__________________________________________...” 主要考查您对城乡聚落的空间形态及变化

工业布局

城市化进程

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 城乡聚落的空间形态及变化

- 工业布局

- 城市化进程

乡村聚落与集市的分布特征:

一、乡村聚落的空间形态:

1、基本概念:

A乡村是包括农村居民点、农业用地和相关设施在内的广大农村地域,其中农村居民点称为乡村聚落。

B集是指乡村地区定期或不定期进行商品交易的场所。

2、乡村聚落的空间形态:

二、乡村聚落与集市的分布特征

1、总体分布特征:

A自然条件:好:乡村聚落多;差:乡村聚落少

B地貌形态:平原、盆地:多;山地、高原:少

C气候条件:温暖湿润:多;酷寒炎热或干旱缺水:少

2、乡村聚落分布特点:

临近水源所在地;

多分布在地形较为平坦,气候、土壤、植被条件较好的地方;

临近交通运输便利的地方;

靠近集市、宗教活动地等。

3、乡村聚落的各种影响因素

A地形:地形崎岖的地方,农户多在自家农田附近建设住宅,使山区的乡村呈现半积聚型或分散型的特征,村落的规模也比较小

B气候:气候条件严酷的地方,乡村聚落的分布具有稀疏的特征

C水文:水源不多,人们会向水源地集聚,村落较大,农舍密集;多水或易发水灾地区,村落采取避水方式,高处建村或形成水上村落

D生产方式:牧民逐水草而居,房屋如蒙古包、毡房等可拆除,形成活动性乡村聚落

E交通运输:比较大的乡村聚落,有许多是靠近交通干线的

F商业贸易:不少乡村聚落因地方性商贸活动而形成和发展

G另外在宗教活动地、旅游地或家族祠堂所在地,有助于乡村聚落的形成与发展。

4、乡村集市的分布特征:

A多分布在人口比较多的地方

B靠近交通运输便利的地方

C靠近地方政府驻地

D靠近是默哀、道观等宗教场所

F与风俗民情有关

三、乡村聚落的景观特色:

城市的空间形态

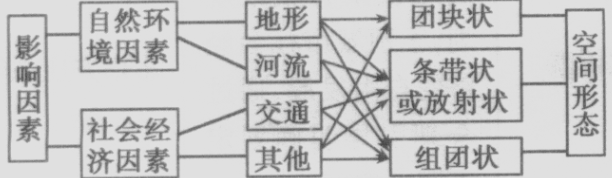

城市一经产生,就占据着一定的地表空间,并在各种自然、人为因素的制约和影响下,形成一定的用地轮廓形态,这种形态称为城市空间形态。

城市空间形态的类型:

按照城市用地的形态和道路骨架的形态,城市空间形态可以分为集中式和分散式两大类。一般来说,平原地区的城市用地较为规整,形成集中发展的形态,城市常呈团块状,如成都、合肥、华盛顿;山区或丘陵地区的城市用地比较分散,往往形成分散发展的形态,如重庆地处嘉陵江和长江的交汇处,又是丘陵、山区,地形的崎岖不平使城市发展在地域上失去连续完整性。

影响城镇分布的主要因素(举例)

影响城市空间形态的因素:

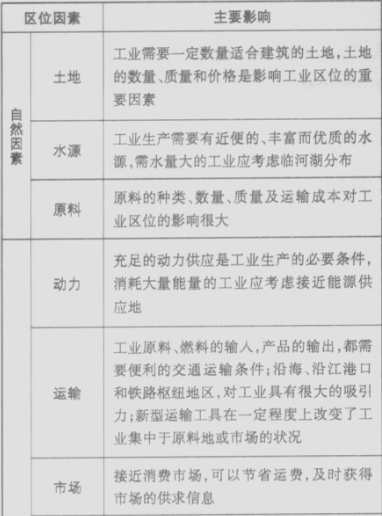

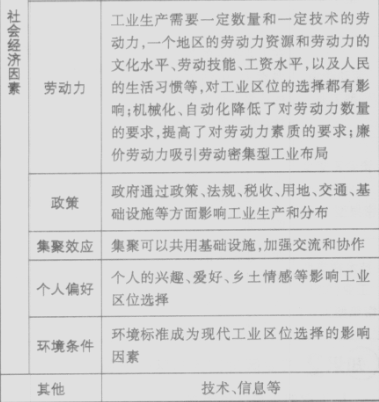

工业的主要区位因素:

影响工业区位选择的因素包括自然资源和自然条件因素、经济因素、社会因素、技术因素、生态环境因素等。不同的工业部门、工业发展的不同时期,这些区位因素是不一样的,同一因素也会发生变化。

项目

内容

区位的含义

工业企业的经济地理位置;工业企业在生产过程中与相关事物的联系

区位选择的主体

企业和政府

考虑的因素

自然、经济、社会、环境等因素

遵循的原则

经济效益、环境效益和社会效益的统一;

从经济效益看,选择优势条件明显、生产成本最低、经济效益最高的区位;

根据主导因素确定工厂区位

工业布局的一般原则:

A、较大的工业区应布局与城市的外围,且与城市保持一定距离。

B、较小的工业企业,且污染程度比较低的,在保证对城市环境不会造成显著污染的前提下,可布局在城区边缘。

C、工业区与居住区之间应设立绿化隔离带,带宽视情况而定。

工业布局区位因素及主要影响:

污染工业的区位选择:

分析工业区位因素的技巧:

①自然因素

原料:临近某原料产地,原料充足──原料指向型工业

能源:临近某能源产地(如煤、石油、天然气、水能、风能…),能源充足──动力指向型

土地:土地平坦开阔,利于建厂

水源:临近河流、湖泊或降水多,水源充足

②经济因素

市场:人口稠密或人口密集,市场广阔(对市场指向工业更明显)

交通:临海或海港、临河湖或河流交汇处、临铁路高速公路或航空港,交通便利

劳动力:人口稠密,劳动力资源丰富──劳动密集型工业

技术:科教发达或临近高等院校或科研院所,劳动力素质高──技术密集型

农业基础:临近商品粮基地或农业产区,农业基础雄厚或农业发达

③社会因素

国家政策:国家政策的扶持、鼓励,国家政策变化(解决就业的工厂设在不盈利的区位;为缩小经济差距进行的西部大开发)

国防安全:某时期国防需要

个人行为(或偏好):如海外华人、华侨的投资

工业惯性:考虑搬迁费用或政府的影响或出于对当地经济的考虑等

④环境因素

风向:严重污染大气的工厂,应该在城市主导风向的下风口地带,或者在主导风向的垂直两侧选择厂址,季风区布置在当地最小风频的风向的上风地带

水源:有废水排放的工厂应布局在远离水源地或远离河流上游区;自来水厂布局在居民区的水源地上游或河流上游地区

距离居民区、农田的远近:占地面积小无污染的工业,布局在城区;用地规模较大、污染较轻的工业可布局在城市的边缘或近郊地区;严重污染难以治理的大型企业,宜布局在远离市区的远郊或郊外

生态环境:工业布局应远离生态环境脆弱地区

世界城市化的进程

1、城市化的历史进程:

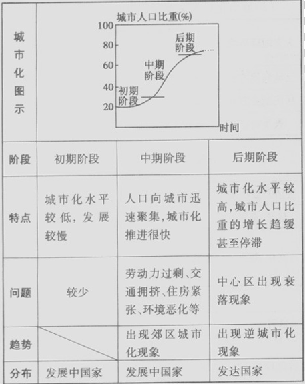

城市化的历史进程可以用一条稍被拉平的“S”形曲线来表示。“ S”形曲线将城市化的过程分为初期阶段、中期阶段、后期阶段三个阶段。如下图所示:

2、全世界城市化的整体进程:

产业革命前缓慢——产业革命后加速发展(20世纪尤其是二次世界大战后速度空前,城市人口比重迅速上升。大城市发展速度超过小城镇、数目增多;人口规模迅速膨胀。)

发达国家城市化:

1、城市化起步早:英国最早,世界第一个城市人口超过乡村人口的国家。

2、城市化水平高:新技术革命使农业劳动生产率大大提高,20世纪70年代,城市人口比重达到70%。

3、出现逆城市化现象:

原因:人们对环境质量的要求提高,以及乡村地区和小城镇基础设施逐步完善。

发展:先从英国,随后在美国、西欧各国、日本,后来又在北欧。

表现:城市人口向乡村居民点和小城镇回流,大城市中心区萎缩,中小城镇发展迅速,乡村人口数量增多。

发展中国家的城市化:

1、1975年城市人口超过发达国家,目前,占世界城市总人口的60%。

2、起步晚,发展快:速度超过同时期发达国家,比发达国家的最高速度要快。

3、城市化水平较低:1990年比重为33%。

4、城市发展不合理:主要因城市经济畸形发展,人口增长过快,农村劳动力过剩造成与经济发展水平不相适应,大城市迅速膨胀,中小城市发展缓慢,人口聚集于大城市如墨西哥城和布宜诺斯艾利斯。

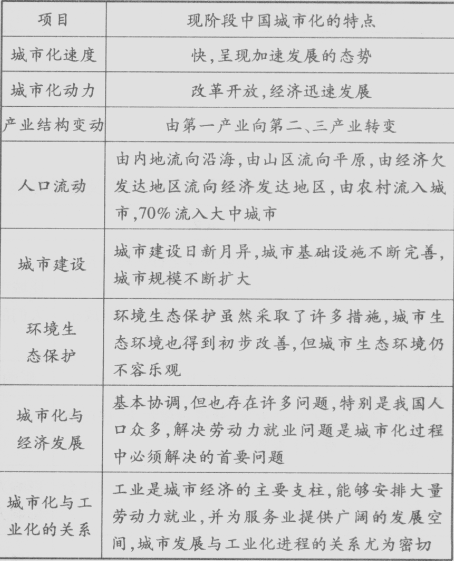

现阶段中国城市化特点:

与“下图为某大城市1968年、1990年和2000年同比例尺平面示意图。...”考查相似的试题有:

- 青浦新城是上海市市域空间布局结构中“多核”的一个节点,总体规划以“产城一体、水城融合”为理念,总体布局形成“三轴、四心、六...

- 下列因素中决定地租高低的主导因素是:A.城市环境B.交通状况C.距市中心远近D.不同功能活动

- 下左图为我国某城市建成区示意图,右图为该城市3个年份不同方向的建成区面积图。读图回答问题。(1)1988年以来,该城市建成...

- 关于荷兰圩田居民点的设置,叙述正确的是( )A.设计者尽可能地把高一级居民点设在低一级居民点的边缘B.设计者尽可能地把高...

- 读“世界城市人口比重增长图”,其中四种图例分别表示发达国家、发展中国家的城市人口和农村人口(①与②表示发展中国家,③与④表示...

- 图为“城市人口比重变化折线图”,回答(1)——(2)题。(1)下列叙述正确的是[ ]A、图中甲曲线表示发展中国家,乙曲线表示发达...

- 读城市规模与城市化综合发展成本图,回答1~2题。1、下列关于该图的说法,正确的是[ ]A、我国大部分城市规模处在④水平B、城市...

- 阅读相关材料,回答下列问题。(12分)材料一:图16、图17分别为我国长江中下游六省一市气象干旱分布图和降水量分布图。材料...

- 读某城市“城市人口占总人口比重变化图”(图1)和“劳动力在各行业中的百分比图”(图2),回答1~2题。1.图1中,⑤→⑥反映的现象...

- 下列城市中,服务范围最小的是( )A.武汉B.广州C.西安D.井冈山