本试题 “阅读下列材料,回答问题。材料一 瑞蚨祥l868年创建于山东济南,1893年瑞蚨祥设立了北京分号——北京瑞蛱祥绸布店,在短短几年内几乎垄断了京城绸布行业……同时在...” 主要考查您对自然经济的逐渐解体

中国民族资本主义发展中短暂的春天

近代民族资本主义的曲折发展

三大改造

创立建设有中国特色社会主义理论(改革开放)

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 自然经济的逐渐解体

- 中国民族资本主义发展中短暂的春天

- 近代民族资本主义的曲折发展

- 三大改造

- 创立建设有中国特色社会主义理论(改革开放)

自然经济:

与商品经济相对应,不是为了交换,而主要是为了满足生产者本身需要而生产的经济形式,可简称为“自给自足”的经济。它是封建社会经济的基本形式。

自然经济的逐步解体:

1、原因:

(1)鸦片战争以后,西方列强对中国进行经济侵略,疯狂地向中国倾销商品、掠夺原料,把中国卷入世界资本主义市场。

(2)太平天国运动影响;

(3)新思潮的萌发。

2、表现:

(1)洋沙输入,“纺”与“织”分离

(2)洋布输入,“织”与“耕”分离

(3)破产的手工业者成为棉布的消费者

(4)未破产的手工业者生产性质发生变化

3、 影响:

(1)商品经济进一步发展;

(2)为中国近代民族资本主义的产生提供了条件;

(3)中国逐步成为世界资本主义的附庸。

推动自然经济逐步解体的因素:

1.西方列强的侵略

外国资本主义凭借一系列政治经济特权.大规模地对中国进行商品输出、资本输出,掠夺农产品,对自然经济进行猛烈的冲击。这是中自然经济解体的主要原因。

2.近代企业的发展

本国资本主义机器工业的产生和发展.改变了中国的传统经济结构和阶级结构。

3.城乡联系的加强

随着中国近代化进程的加快,航运、铁路等交通事业的发展,城乡经济的联系加强,也促进了自然经济的解体。

4.个体生产的局限性

以手工劳动为基础的分散的个体小手工业生产,技术水平低,生产规模小,分上和协作不发达,抵挡不住资本主义机器大生产的强有力的进攻。这是中国自然经济解体的内部根源。

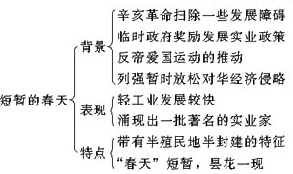

中国民族资本主义发展中短暂的春天:

第一次世界大战期间,欧洲列强忙于战争,暂时放松了对中国的经济侵略,对华输出的资本和商品都有所减少,这在客观上为中国民族资本主义的发展提供了有利的外部条件。

辛亥革命推翻了中国两千多年的专制统治,为民族工业的发展扫除了一些障碍。民国的建立提高了民族资产阶级的政治地位,南京临时政府颁布的一系列发展实业的法令,激发了民族资产阶级投资近代工业的热情。各种实业团体如雨后春笋,纷纷涌现。海外华侨也竟相投资国内工商业。政府实行有利于经济发展的政策,也促进了民族工业的发展;民国政府倡导使用国货。此后,农工商部又多次发出训令,要求所有公共机关的口用消费品一律专购国货。群众性的反帝爱国运动,有力地推动着民族资本主义的发展,特别是经久不衰的抵制口货运动,作用很大。

处于帝国主义和封建主义夹缝中的民族工商业,出现了一个短暂的春天。

中国民族资本主义的特点:

(1)从经济上看,民族资本主义工业是一种新的经济因素,其产生和发展有利于社会进步。

(2)从政治上看,它导致民族资产阶级产生,为维新变法运动和民主革命运动提供了社会基础,也为新民主主义革命的到来和中国共产党的建立准备了阶级条件。

(3)从思想上看,中国民族资本主义的产生和发展,不断地冲击和动摇封建正统思想的统治地位,为西方资产阶级思想文化的传播提供了社会条件。

(4)从发展趋势上看,民族资本主义工业资金少、规模小,技术力量薄弱,没有形成完整的工业体系,地区分布不尽合理,在一定程度上依赖外国资本主义、本国封建势力和官僚资本主义,难以独立发展。

民族工业短暂春天:

1、时间:

民国初期(一战期间) (1912——1919)

2、原因:

①辛亥革命扫除了一些障碍

②“实业救国”的影响

③群众性的反帝爱国运动(反对“二十一条”;抵制日货,提倡国货)

④一战期间列强放松了经济侵略(根本原因)

3、表现:

①轻工业发展较快;

②涌现出一批著名的实业家 纺织业是当时最大的新式工业;

③纺织业的中心由长江下游的上海等地向北向西发展,天津、青岛、武汉成为新的纺织业中心;

④面料是第二大工业;

⑤重工业也有了一定的增长。

4、影响:

无产阶级队伍的壮大,为新民主主义革命的开始奠定了阶级基础。

民族工业进一步发展“短暂”的原因:

这一时期,中国民族资本主义虽然获得较大发展,但仍然受帝国主义和封建主义的压迫,发展程度有限。

近代民族工业主要分布在沿海地区,其发展主要在轻工业方面,重工业的基础十分薄弱,没有形成独立完整的工业体系。在一些主要工业部门,外国资本大大超过民族资本,外国资本控制了全国机器采煤量的75%,拥有全国纱锭总数的46.7%、布机的59%。日本控制了中国全国钢铁生产能力的94%。民族工业与封建经济相比,封建自然经济仍占绝对优势。第一次世界大战结束后不久,列强卷土重来,中国民族工业很快萧条下去。

①第一次世界大战结束后,欧洲列强卷土重来,又加紧了对华的资本输出和商品倾销。

②进入19世纪20年代,大批民族工业或被外资控制兼并,或因产品竞争力弱而亏损闭歇。整个中国民族工业又迅速萧条。

民族工业短暂春天:

民族资本主义工业发展的影响:

(1)民族资本主义工业的初步发展,促使中国无产阶级队伍的逐步壮大,这就为以后中国由旧民主主义革命向新民主主义革命的转化,为中国共产党的成立,提供了阶级基础。

(2)随着民族资本主义工业的初步发展,民族资产阶级的队伍也逐步壮大,作为民族资产阶级一部分的代表——维新派站在救亡图存的前列,登上历史舞台。

(3)随着民族资本主义工业的发展,民族资产阶级强烈要求在中国实行民主政治,反对封建军阀的统治,这种要求首先反映在思想文化上要打破封建束缚,新文化运动应运而生。

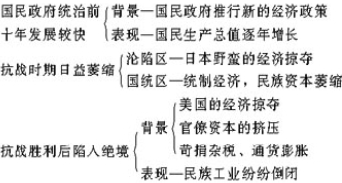

民族工业曲折的发展:

(1)1927~1936年民族工业较快发展。

①获得较快发展的原因:

第一,国民政府开展“国民经济建设运动”,鼓励发展工业、农业、交通运输业。民族工业得到国民政府的支持。

第二,南京国民政府成立后,很快实现全国的基本统一。虽不同性质的战争接连不断,相对而言仍属小规模的局部战争,对民族工业的破坏不很严重。

②概况:

1936年民族资本在国民生产总值中已经占据主导地位,不仅超过了官僚资本,而且超过了外国资本。

1935~1936年国民生产总值年增长率创历史最高纪录,在一定程度上抵御了列强的经济侵略,为抗日战争奠定了一定的物质基础。

(2)抗日战争时期民族经济日益萎缩。

1937年,日本发动全面侵华战争,民族工业遭受空前残酷的打击。抗战爆发后,许多民族资本家为使企业免遭日本的毁灭,历尽艰险迁往内地,并尽快恢复生产,他们对大后方经济发展,对支持抗战,发挥了重要作用。在沦陷区,来不及内迁的厂矿,或被日军所毁,或被日军以“委托经营”、“军管理”、“租赁”等形式吞并。仅1937年8月~1938年3月,在上海被日军摧毁的工厂就超过两千家,损失超过八亿元。 在国统区,国民政府出于抗战需要,实行战时体制,强化对经济的全面控制,加强工业垄断和商业专卖,造成官僚资本的膨胀和民族资本的萎缩。重庆仅1943年停产的工厂就近三分之一,炼铁厂停产超过四分之三。

民族工业萎缩的原因:

①日本全面侵华战争的破坏和野蛮的经济掠夺。

②官僚资本的压榨。

(3)抗战胜利后,民族工业陷入绝境。

①原因:

第一,美国经济侵略的加剧。美国与国民政府签订《中美友好通商航海条约》攫取了大量的在华政治、经济特权,美国商品大量涌入中国市场,排挤国货。有人称这一条约是“新二十一条”。

第二,官僚资本进行经济垄断,残酷挤压民族工业。

第三,国民政府的苛捐杂税不断增加,通货膨胀,原料昂贵而产品滞销。

②表现:

人民生活困苦不堪;

民族工业纷纷倒闭。

民族工业曲折的发展:

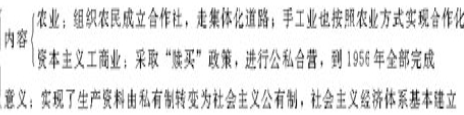

三大改造:

三大改造,是指新中国成立后,中国共产党领导的对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。社会主义三大改造的完成,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制,使中国从新民主主义社会跨入了社会主义社会,我国初步建立起社会主义的基本制度。从此,进入社会主义的初级阶段。

农业合作化:

是指在中国共产党领导下,通过各种互助合作的形式,把以生产资料私有制为基础的个体农业经济,改造为以生产资料公有制为基础的农业合作经济的过程。这一社会变革过程,亦称农业集体化。

赎买政策:

赎买政策是指无产阶级在夺取政权后,对资产阶级的生产资料通过和平方式并采取有偿办法实行国有化的政策。马克思、列宁、恩格斯都曾提出过在一定条件下对资本进行赎买的思想。中国共产党根据对我国政治经济条件和民族资本特点的分析,以及历史上同民族资产阶级有过统一战线的关系,确定了通过对私人资本主义赎买的方式,逐步把资本主义企业改造成为社会主义企业。在全行业公私合营后采取定息制度,即按合营时的资本家股份资产,由国家在一定年限内,每年付给资本家一般为资产总额百分之五的利息,同时对资方从业人员保留高薪。“赎买政策”的实行,不但减少了资产阶级对社会主义改造的阻力,而且有利于逐步把资本家改造成为自食其力的劳动者。

对农业的社会主义改造:

1、原因:

土地改革以后,农民分到了土地,农业生产有了恢复和发展。但是,我国的农业仍然是一家一户的分散经营。当时贫苦农民缺乏生产工具、资金,一家一户难以解决水利问题,难以抵御自然灾害,不能合理地使用耕地,也不能使用先进的机械化农具。这就影响生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要,因此国家对农业进行社会主义改造。

2、方式:

以土地入股、统一经营为特征的初级农业生产合作社转变为高级农业生产合作社。

3、对手工业的改造:

手工业小组——供销合作社——生产合作社。

对资本主义工商业的社会主义改造:

1、政策:“赎买”政策

2、策略:利用、限制和改造。

3、方式:加工订货、统购包销、经销代销——个别企业公私合营——全行业公私合营

4、意义:社会主义历史上第一次有效地实现对资产阶级的和平赎买,是中国共产党对马克思主义的一个创造。

三大改造的实质:

生产资料的私有制转化为社会主义的公有制。

三大改造完成的意义和不足:

到1956年底,国家基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务。

我国初步建立起社会主义的基本制度,从此,进入社会主义初级阶段。

在社会主义改造工作后期,也存在要求过急、工作过粗、改变过快的缺点。

三大改造完成标志着我国社会主义制度的建立原因:

1、革命性质:三大改造之前是由新民主主义向社会主义过渡;三大改造后,我国基本上完成了社会主义革命任务。

2、经济基础:三大改造前是以公有制经济为主体,多种所有制形式并存,三大改造后,以全民所有制和劳动群众集体所有制为主要形式的社会之一公有制成为我国唯一的经济基础。

3、生产关系:三大改造之前,生产资料私有制大量存在,我国存在着民族资本家剥削工人等多多种剥削关系;在三大改造后,单一的社会主义公有制确立,社会各阶级都成为社会主义的劳动者。总之,社会主义最典型的标志就是社会主义公有制占主体。通过三大改造,我国基本上实现了由生产资料私有制转变为生产资料的公有制;在劳动分配制度上,基本实现了按劳分配原则;在阶级关系上,消灭了剥削阶级。社会主义制度在我国基本建立起来。

三大改造:

经济体制改革的含义:

经济体制改革是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展社会生产力。

创立建设有中国特色社会主义理论:

1、十一届三中全会

(1)十一届三中全会召开的背景:经过十年“文化大革命”的动乱,积累了许多严重的政治问题和社会问题。国家政治生活的正常秩序亟待重建,遭到严重破坏的经济和文化教育工作亟待恢复。百业待举,百废待兴,党和政府面临的任务十分艰巨。关于真理标准问题的讨论重新确立了实事求是的马克思主义思想路线,邓小平多次强调,贫穷不是社会主义,社会主义的根本任务是发展生产力。

(2)十一届三中全会召开:

1978年底,中共中央在北京召开十一届三中全会。全会确定了解放思想、开动脑筋、实事求是、团结一致向前看的指导方针;

高度评价了真理标准问题的讨论;

果断地停止使用“以阶级斗争为纲”的错误口号;

作出把党和国家的工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放的伟大决策。

全会还决定拨乱反正,并审查和解决党内一批重大冤假错案,以及一些领导人的功过是非问题。邓小平建设有中国特色的社会主义理论自此开始创立。

2、经济体制改革

(1)经济体制改革的含义:

经济体制改革是在坚持社会主义制度的前提下,改革生产关系中不适应生产力发展的一系列环节,解放和发展社会生产力。

(2)经济体制改革的原因:

我国虽然已经建立起与生产力发展水平基本相适应的社会主义经济制度,但是我们从苏联借鉴过来的经济体制却严重束缚、阻碍了生产力的发展,改革经济体制是生产力发展的客观要求;

其次,原有经济体制不能迅速推动科技进步,而科学技术是第一生产力,是经济发展的重要支柱,改革经济体制也是适应世界新技术革命的迫切需要。

(3)经济体制改革的步骤:

经济体制改革首先从农村开始,概括起来分成两步走:

其一是推行以家庭为单位的联产承包责任制;

其二是调整产业结构,发展乡镇企业和非农业。在农村经济体制改革的基础上,从1985年开始推行城市经济体制改革,主要从两个方面进行:

其一是把单一的公有制经济发展为以公有制为主体、多种所有制并存的经济形式;其二是把高度集中的管理体制改变为间接管理为主,宏观调控的管理体制。

3、对外开放

(1)含义:

在独立自主,自力更生基础上,遵循平等互利,互守信用原则,同世界各国发展经济合作和技术交流,推动我国的社会主义现代化建设。

(2)原因:

文化大革命结束后,我国的经济发展水平与世界进一步拉大,为了少走弯路,学习国外的先进技术和智力,有必要开放;

但是,我国国民经济的底子薄,大规模的经济建设开始后,资金不足问题大大束缚了我国经济发展的速度,引进国外充足的资金有利于我国经济的发展。

(3)政策:

加强友好往来;

派遣留学生;

先后创办深圳、珠海、汕头、厦门和海南省经济特区,开放广州等14个沿海城市和先后建立珠江三角洲等5个沿海经济开放区,从而形成全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

4、坚持四项基本原则

(1)内容:

坚持社会主义道路,坚持人民民主专政,坚持中国共产党的领导,坚持马列主义、毛泽东思想。

(2)原因:

首先,改革开放后,在引进外国资金和先进技术的同时,外国的腐朽生活方式和思想观念也进入我国;

其次,极少数人想摆脱共产党的领导,反对社会主义道路的错误思想也浮出水面。对此邓小平多次强调必须坚持四项基本原则。

(3)意义:

四项基本原则是立国之本,是我国一项基本国策;

为现代化建设的正确方向提供了保证;

四项基本原则是实现四个现代化的根本前提,这关系着我国现代化建设的成败,关系着党和国家的命运,关系到整个社会主义事业。

与“阅读下列材料,回答问题。材料一 瑞蚨祥l868年创建于山东济南...”考查相似的试题有:

- 史书记载:“苏南虽近洋场,本属首当其冲之地,但直到光绪年间,时人记叙还提到纺织与耕种相济以谋食营生的事实。”这反映了当...

- 阅读下列材料,回答问题:材料一 据《续汉书·百官志》所云:“郡有盐、铁官者,随事广狭置令、长及丞。”“总一盐铁”,可以使国...

- 下图是我国近代民族资本主义工业发展趋势示意图,其两次发展高潮出现的共同原因是[ ]A.国际环境有利B.民族独立实现C.社会...

- 近代以来,中国民族工业经历了从无到有,从弱到强的艰难发展历程。阅读材料,回答问题。材料一 道光年间,凡物之极贵重者,皆...

- 作为烟草制品的标志——烟标,折射了历史发展的进程。下图的烟标作为直接证据,可以用于研究①实业救国思潮②维新变法思潮③民族工...

- 下图反映了国民政府统治时期某一经济状况,对图中信息解读正确的是[ ]A.抗战胜利后政府获得大量经济赔偿B.国民经济建设运动...

- 民族资本主义在近代中国经历了曲折发展的历程,作为资本主义的生产方式,对中国近代化产生了深远影响。阅读下列材料,完成下...

- 我们通常所说的“过渡时期总路线”中“过渡时期”是指[ ]A.从解放战争爆发到新中国成立B.从七届二中全会召开到新中国成立C.从...

- 我国某部宪法将国家性质表述为:“工人阶级领导的,以工农联盟为基础的人民民主国家。”这一表述说明当时[ ]A、资产阶级已被消...

- 文物是研究历史的重要物证,下列对下图信息理解正确的是[ ]A.工业“大跃进”时期以股息发放工资B.资本主义工商业改造采取公私...