本试题 “阅读下列材料:【材料一】中国近代外交中的重要事件、条约的影响——根据《中国废除不平等条约历史考察》中的有关内容编制请回答:(1)根据材料一并结合所学知...” 主要考查您对《南京条约》

甲午中日战争和《马关条约》

《辛丑条约》的签订和影响

独立自主的和平外交方针

和平共处五项原则的提出

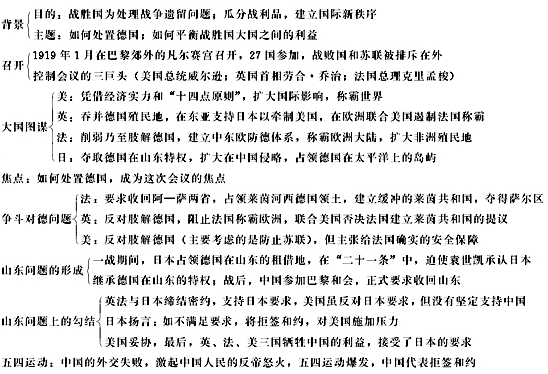

凡尔赛宫里的勾结与争夺

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 《南京条约》

- 甲午中日战争和《马关条约》

- 《辛丑条约》的签订和影响

- 独立自主的和平外交方针

- 和平共处五项原则的提出

- 凡尔赛宫里的勾结与争夺

《南京条约》含义:

是近代西方资本主义国家强加在中国人民身上的第一个不平等条约。英国以武力侵略的方式迫使中国接受其侵略要求,这就使中国主权国家的独立地位遭到了破坏。强占香港,中国领土的完整遭到破坏,丧失了独立自主的地位。通商口岸成为西方资本主义对中国进行殖民掠夺和不等价交换的中心。巨额赔偿加重了清政府的财政负担,同时转嫁到劳动人民的身上,使他们的生活更加艰苦。《南京条约》签订后,西方列强趁火打劫,相继强迫清政府签订了一系列不平等条约。从此,中国开始沦为半殖民地半封建社会。

南京条约内容:

中英《南京条约》(又称《江宁条约》)共13款,主要内容是:

1.宣布结束战争。两国关系由战争状态进入和平状态。

2.清朝政府开放广州、厦门、福州、宁波、上海等五处为通商口岸(史称“五口通商”),准许英国派驻领事,准许英商及其家属自由居住。

3.赔款。清政府向英国赔款2100万银元,其中300万银元赔偿被焚鸦片,1200万银元赔偿英国军费,300万银元偿还商人债务。其款分4年交纳清楚,倘未能按期交足,则酌定每年百元应加利息5银元。中国向英国共赔偿二千一百万西班牙银元

4.割地。割香港岛给英国英军撤出南京、定海等处江面和岛屿。

5.废除清政府原有的公行自主贸易制度,准许英商与华商自由贸易。

6.英商进出口货物缴纳的税款,中国需与英国商定;中国的关税自主权开始丧失。

7.以口头协议决定中英民间“诉讼之事”,“英商归英国自理”;中国的司法主权开始受到侵害。

8. 中英两国各自释放对方军民。

主要影响:

1.社会性质的变化。条约签订前,中国是一个经济上自主的国家,自给自足的封建经济占着统治地位;条约签订后,中国领土、领海、司法等主权遭破坏。外国侵略者利用侵略特权,疯狂向中国倾销商品和掠夺原料,逐渐把中国市场卷入世界资本主义市场,中国自给自足的封建经济逐步解体。中国开始沦为半殖民地半封建社会。

2.社会主要矛盾的变化。社会的主要矛盾,由地主阶级和农民阶级的矛盾,开始转变为外国资本主义和中华民族的矛盾

3.社会革命任务(革命对象)的变化。条约签订后,中国人民肩负起反对外国资本主义侵略和反对本国封建统治的双重革命任务。中国从此进入了旧民主主义革命时期。

相关危害:

中国的主权完整遭到破坏,独立发展的道路被迫中断,并被卷入资本主义世界市场,中国历史进程发生了重大转变,开始沦为半殖民地半封建社会。

1842年中英《南京条约》主要内容记忆方法:

方法1:用顺口溜形式:割地香港岛、赔款两千一、开放五口岸、税款双方议。

方法2:用字头法结合谐音法:“哥赔五(双)鞋”,解释:“哥”——谐“割”音,指割地;“赔”——赔款;“五”——五口通商;“(双)”—辅助记忆,无实义,下同;“杜”——谐“协”音,指协定关税。

广州、厦门、福州、宁波、上海五处通商口岸名称的记忆。

方法1:用字头法记为“广、厦、福、宁、上”。

方法2:用谐音法记为“光(广)下(厦)不(福)能(宁)上”。

《南京条约》附件:

《南京条约》附件即指《虎门条约》和《五口通商章程》。1843年10月8日,英国强迫清政府在虎门订立了《善后事宜清册附粘和约》,又称《五口通商附粘善后条款》;通常称为《虎门条约》或《虎门附约》。共16款,附有《小船定例》3款。主要内容为:

1、“设将来大皇帝有新恩施及各国,亦应准英人一体均沾”,这就是英国取得片面的最惠国待遇。

2、英国可以在五口租地建屋。这项规定成为日后“租界”制度的开始。

同一天,英国又强迫清政府在虎门订立了《议定广州、福州、厦门、宁波、上海五港通商章程》,又称为《五口通商章程》,作为《虎门条约》的一部分。共15款,还附有一个《海关税则》。主要内容为:

1、凡中国人与英国人“交涉词讼”,“其英人如何科罪人(即定罪),由英国议定章程、法律,发给管事官(即领事馆)照办”,即承认英国享有领事裁判权。

2、规定绝大部分货物的税率为值百抽五,遂开中国和外国协定关税的恶例。

甲午中日战争:

甲午中日战争又称第一次中日战争、清日战争、清日甲午战争;日称日清战争,。因发生年为1894年即清光绪二十年,干支为甲午,中国史称“甲午战争”。为19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。它以1894年7月25日(清光绪二十年,日本明治二十七年)丰岛海战的爆发为开端,至1895年4月17日《马关条约》签字结束。按中国干支纪年,战争爆发的1894年为甲午年,故称甲午战争。这场战争以中国战败,北洋舰队全军覆没告终。中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。它给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度。

《马关条约》(1895):

| 项目 | 内容 | 影响 |

| ①割地 | 割辽东半岛、台湾及其附属岛屿、澎湖列岛给日本 | 进一步破坏中国的领土主权,助长列强侵略中国的野心,引发列强瓜分中国的狂潮 |

| ②赔款 | 赔偿日本军费白银2亿两巨额赔款 | 加重了中国人民的负担,清政府被迫大借外债,便于列强控制中国的经济命脉 |

| ③开埠 | 开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠 | 帝国主义侵略势力深入到内地 |

| ④设厂 | 允许日本在通商口岸开设工厂,产品运销内地免收内地税 | 反映列强资本输出的要求,阻碍了中国民族资本主义的发展 |

| 总之,中国半殖民地化的程度大大加深 | ||

中日甲午战争(1894-1895)

1、背景:

①根本原因:解决日本资本主义发展中的矛盾。转嫁1890年经济危机

②导火线:朝鲜爆发了东学党起义

2、中日甲午战争经过:

重要战役:丰岛海战---平壤战役---黄海海战----辽东战役---威海卫战役

黄海海战(1894):日军取得了黄海海域的制海权,但北洋水师主力尚存

威海卫战役:李鸿章“避战自保”,北洋舰队全军覆灭。

3、中日甲午战争结果:

(1)中国为败给日本:

①腐朽落后的封建制度无法对抗新兴的资本主义(根本原因)

②李鸿章的避战求和态度(主要原因)

③清政府的腐败无能领导者重视发展军事力量,皇室则贪图享受

(2)签订《马关条约》(1895)

4、甲午中日战争对中国的影响:

(1)政治:拉开了列强瓜分中国狂潮的序幕,列强竞相在中国划分势力范围,严重破坏中国主权,使中国半殖民地化程度大大加深;刺激中国救亡运动高涨。

(2)经济:宣告了洋务运动失败;使清政府放宽民间设厂限制,有利于民族资本主义初步发展。

(3)思想:民族危机加深,维新思想和民主革命思想蓬勃发展。

《马关条约》(1895)内容记忆方法:

方法1:用顺口溜形式:“割地台澎辽,赔款两亿高。开口有四处,设厂内税消”。

方法2:用字头法结合谐音法记为“哥哥开厂赔两亿两”,

解释:“哥哥”——谐音“割”音,指割地;

“开”——开放四处通商口岸;

“厂”——口岸设厂,内销免税;

“赔两亿两”—赔款两亿两。

吞并朝鲜、入侵中国是日本对外扩张的首要目标:

19世纪末,世界主要资本主义国家开始进入帝国主义阶段。在远东,朝鲜和中国成为帝国主义争夺的焦点。日本早在明治维新以后,就确定了对外扩张的“大陆政策”,把侵略的魔爪首先伸向朝鲜和中国。1874年日本侵略台湾是近代史上日本侵略中国的开始。侵台碰壁后,日本于1876年强迫朝鲜签订《江华条约》,取得开埠通商,派驻领事等特权。1885年,日本乘朝鲜甲申政变(1884年)之机,迫使清政府订立《天津会议专条》,取得了向朝鲜派兵的权利。这年年底,日本创立内阁制,伊藤博文出任第一任总理大臣。此后,日本政府积极扩军备战,把对中国一战作为首要目标。1892年,日本已经建立了一支近代化的海陆军:正规陆军有7个师团(相当于军的编制)共12.3万人,后备兵队10万人,合计共22万余人;军舰达32艘,约6万吨。日本还不断派遣间谍到朝鲜、中国境内搜集情报,秘密测绘朝鲜半岛和我国东北、渤海湾的详尽地形。到甲午战争前夕,日本已作好对华战争的一切准备,只待制造一个挑起侵略战争的借口了。

日本蓄意挑起侵略中国的战争:

1894年3月,朝鲜爆发了东学党(也称东学道,系秘密宗教团体)起义。5月31日,起义军攻占全罗道首府全州。朝鲜国王李熙要求清政府派兵镇压(当时清朝和李氏朝鲜有“宗藩”关系)。正在处心积虑寻找挑起战争时机的日本,也极力怂恿清政府出兵“助剿”。6月9日至11日,清直隶提督叶志超、太原镇总兵聂士成所部二千四百多人先后在朝鲜登陆,部署在汉城至公州一线。于是,日本以护送驻朝公使大鸟圭介回任的名义派出陆战队四百人入朝,10日公然占领汉城,至16日已有五千余人进驻仁川、汉城一带。这时,东学党起义已趋平息,中朝两国为避免事态扩大,提出中、日都从朝鲜撤兵。但日本却无理提出“改革”朝鲜内政的方案,6月底驻朝日军骤增至一万五千人左右。在朝鲜局势日趋紧张的形势下,以慈禧、李鸿章为代表的清政府决策集团竭力避战求和,寄希望于俄、英、德、法、美各国出面“调停”。7月23日凌晨,日本驻朝公使大鸟圭介发动政变,派兵攻占朝鲜王宫,扶植以大院君为首的傀儡政府。两天后,大院君“邀请”日军驱逐在牙山的中国驻军,战争已是一触即发了。

清政府内部对甲午战争的态度:

有两种不同说法。

1.不存在和战之争。

这是史学界新近提出的观点。持此说者以夏冬为代表。

夏冬通过对帝党的主要人物翁同和后党的主要人物李鸿章在甲午战争期间的表现进行分析,认为帝后两党无和战之争,他们的“出发点是一致的,即从清统治阶级利益出发,想尽办法保住他们的统治地位”。作者指出:“李鸿章与翁同在战前总的态度基本上是一致的,即作好战、和两手准备,寄希望于通过谈判或第三国调停等和平方式解决这次危机,只有在万不得已的情况下,才使用战争手段。因此,在这一阶段,不存在谁主和谁主战的问题。”战争爆发后,“李鸿章属下的海军在朝鲜与日军接仗”,“李鸿章已在军事上指挥对日作战”;翁同“主张一战”,他的“‘以我兵能胜倭为主’的思想显然高出李鸿章一筹”。黄海之战失利至北洋舰队覆灭,李鸿章在外交上的态度是:“能和则和,不能和则战”;翁同态度较前后退了,“只是想免遭国人唾骂而已”。据此,作者认为:“李鸿章不能算纯粹的主和派,翁同也不是始终的主战派。虽然,他们考虑问题的角度不一样,但他们的一切行动都是为了维护清王朝的统治。为了达到这一目的,在不同的时期会有不同的表现,至于什么时候主战,什么时候主和,就要看什么对他们最有利。”

2.有主和主战之争。

这是传统的说法。持此说者有郭沫若主编的《中国史稿》、戚其章等。

郭沫若主编的《中国史稿》中指出:“在日本进攻、外国侵略者与中华民族矛盾激化和群众要求反抗侵略的压力下,清朝统治集团内部分裂为主战、主和两派。大部分没有实权的文职官员,如翰林、御史等都积极主战。”主战的还有以“翁同为首的帝党官僚”;“主和派主要是李鸿章系统的洋务派以及恭亲王奕等当权的大官僚”。 戚其章说:“认为帝后两党之间不存在和战之争,是不符合历史事实的。在甲午战争中,慈禧虽曾‘传懿旨亦主战’,并‘谕不准有示弱语’云云,却不能以此就否定她的主和。同样,李鸿章作为海陆军的实际最高指挥者,在调遣军队、布置防守等方面不能说一件事没做,却不能以此证明‘北洋系的利益与民族利益就有了一致’,他‘已在比较积极地指挥全面对日作战’,于是连他的‘主和派’帽子也就可以摘掉了。”总之,“对后党是否主战的问题,也不应抓住个别事例不加分析就轻率地作出论断”。

范文澜、陈旭麓、林增平、孙孝思等均持此说。

《辛丑条约》:

亦称《辛丑各国和约》、《北京议定书》,是中国清朝政府与英国、美国、日本、俄国、法国、德国、意大利、奥匈、比利时、西班牙和荷兰在义和团运动失败、八国联军攻入北京后签定的一个和平协定。条约签定于光绪二十七年(1901年)七月二十五日,辛丑年,故名辛丑条约。因条约签订日为阳历9月7日,因此有“九七国耻”一说。《辛丑条约》是中国近代史上赔款数目最庞大、主权丧失最严重的不平等条约。条约规定:中国赔款9.8亿两白银,该条约标志着清政府完全成为帝国主义统治中国的工具,中国彻底沦为半殖民地半封建社会。

《辛丑条约》起因:

当时清朝政府内部有将首都迁往内地(西安)继续与联军作战的建议。但是当时的清政府实际上已经没有可靠的军队了。义和团已经被战败,山东以南省份的总督们早在义和团期间就已经与外国达成地方上的协议,违抗清政府支持义和团的决定。因此清政府决定签署这个条约来保全自己。

《辛丑条约》内容和危害:

| 内容 | 危害 |

| 向各国赔偿白银4.5亿两,分39年还清,本息共计9.8亿两以关税和盐税作抵押, | 中国的税收被列强操纵控制 |

| 在北京设使馆区,准许外国驻兵保护 | 使馆区成为列强侵华的大本营 |

| 准许各国驻守北京至山海关铁路沿线战略要地 | 北京至山海关一线的广大地域被置于列强的武装控制之下 |

| 惩办“首祸诸臣” | 从此清政府彻底成为帝国主义统治中国,镇压人民的工具 |

| 接受《辛丑条约》并受列强“保全”的清完全堕落为“洋人的朝廷”。标志中国完全陷入半殖民地半封建社会的境地。 | |

《辛丑条约》历史影响:

1、巨额的赔款,是列强对中国空前的大规模勒索;为支付这笔赔款,清政府加紧搜刮人民,使中国人民生活更加贫困,社会经济更加凋敝。

2、在北京设立的“使馆界”,实际上是“国中之国”,是帝国主义策划侵略中国的大本营。外国侵略者控制京津地区,使清政府完全处于军队的控制之下,便于侵略者直接派兵镇压中国人民的反帝斗争。

3、按照条约规定,清朝官吏严厉镇压中国人民的反帝斗争,进一步成为帝国主义帮凶。

4、该设外务部的规定,便于清政府能够按照外国侵略者的意旨实行卖国的外交政策。

《辛丑条约》是中国近代史上赔款数目最庞大、主权丧失最严重、精神屈辱最深沉,从而给中国人民带来空前灾难的不平等条约。标志着以慈禧太后为首的清政府已甘当“洋人的朝廷”,从此,清政府完全成为资本、帝国主义列强统治中国的工具。它的签订,标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会。

独立自主的和平外交方针:

| 内容 | 含义 | 意义 |

| “另起炉灶” | 不承认旧的屈辱外交关系,而在新的基础上另建新的平等外交关系。 | 使我国改变了半殖民地的地位,在国际交往中独立自主。 |

| “打扫干净屋子再请客” | 先清除帝国主义在华势力和一切特权,再考虑与西方国家建交。 | 巩固了新中国的独立与主权,奠定了与世界各国建立平等互利外交关系的基础。 |

| “一边倒” | 坚定不移的站在社会主义阵营一边。 | 在保障革命成果、捍卫和平以及维护独立与主权的斗争中不致孤立。 |

独立自主的和平外交方针制定的背景:

1、国际形势:国际上,两大阵营对立,以美国为首的帝国主义国家对新中国进行封锁、禁运;

有利形势:

(1)资本主义阵营削弱;

(2)社会主义阵营壮大;

(3)亚非拉大批民族国家独立;

(4)新中国的成立。

不利形势:

帝国主义国家对新中国充满敌意美国对中国的敌视。

目的:

巩固政权、保卫和平、捍卫主权、打破封锁。

2、国内形势:国内,新政权还不稳固,经济恢复任务艰巨。

历史:新中国是在殖民地半殖民地基础上建立的,帝国主义与旧中国存在不平等的外交关系,而且在华有特权和不正当势力;

现实:建国之初,百废待兴,基础薄弱,综合国力不强。

新中国初期外交工作任务:

打破封锁,为巩固政权、恢复发展经济创造条件。

从历史角度看:结束旧中国屈辱外交,开创独立自主的全新外交。因此,新中国成立初期的外交具有革命性,除旧布新,打破封锁,迅速取得国际社会的承认,为政权巩固和经济恢复创造条件。

新中国为必须“一边倒”原因:

1、从当时的国际形势看:两大阵营的对峙,以美国为首的帝国主义国家针对新中国采取了政治上孤立、经济上封锁、军事上威胁的政策,企图把新中国扼杀在摇篮里;

2、是近代中国人民革命斗争经验的总结:帝国主义是中国革命的敌人,苏联曾是中国革命的盟友;

3、从目的看:新中国成立后,为了保卫胜利果实,保卫和平,在维护独立和主权的斗争中不至于孤立,中国政府在外交上坚定的站在社会主义阵营一边。这和独立自主的外交政策不仅不相悖,反而是独立自主外交政策的重要体现。

和平共处五项原则:

是中华人民共和国提出的国家外交纲领性政策,由时任中国总理周恩来于1953年底在访问印度时提出,并于1954年成为指导中印,以及中缅关系的基本原则,后来渐渐发展成为指导中国与多国关系的处理原则。

首先与苏联建交原因:

1、美国与一系列帝国主义国家对新中国采取敌视态度,不与中国建交;

2、苏联政府照会中国政府,愿同中国建交并互派大使;

3、为了在反对国内外敌人的斗争中不致于处于孤立地位。

和平共处五项原则的提出:

1、原因与目的:

新中国积极同邻近国家和新兴的民族独立国家发展友好关系。

2、提出:1953,周恩来会见印度代表团

3、完善:1954年周恩来访问印度、缅甸时

4、内容:互相尊重主权和领土完整;互不侵犯;互不干涉内政;平等互利和平共处。

5、意义:

①国内:标志着新中国外交政策的成熟;

②国际:

它具有国际强行法性质,对国际事务具有普遍约束指导作用;

它推动了国际法的发展,完善了国际法原则体系;

它为国与国交往合作提供了一个很好的行为准则;

它是解决国际争端的基本准则;

它是反对霸权主义强权政治和武装军事干涉内政行动的重要理论依据和有效手段。

对和平共处五项原则的理解:

1、和平共处五项原则中最基本的一条是相互尊重主权和领土完整,这是建立和发展国家正常关系的先决条件和基础。主权是国家独立自主的根本,领土完整是国家独立主权的必要前提,只有彼此尊重对方的主权和领土完整,才能保证互不侵犯、互不干涉内政,才能建立平等互利的关系,实现真正的和平共处。互不侵犯、互不干涉内政是维护国家主权和领土完整的必要条件。互不侵犯是在国际关系中排除以武力推行国家政策和解决争端;互不干涉内政是要保证各国有按照本国人民的意志选择自己的社会制度、发展道路等权利。平等互利是指所有国家在法律上和事实上都完全平等,各国均有责任履行国际义务,并与其他国家平等相处,互助互利,共同发展,这是发展国家间经济关系的基础,也是发展政治关系的基础。

2、和平共处的目的是求得人类繁荣,经济发展,它是前四项原则的总结,是它们的基本目的和必然结果,只要实现了前四项原则,就能达到不同社会制度、不同发达程度国家之间的和平共处。

3、和平共处五项原则以最简练的语言高度概括了联合国宪章的宗旨和原则。它的提出,使我国关于对外关系的方针、政策在内容上更加充实、完整和条理化,从而成为新中国外交走向成熟的标志。

巴黎和会的召开:

(1)时间:1919年1月18日—6月28日;

(2)地点:法国巴黎凡赛宫;

(3)出席国家:27个(不包括战败国和社会主义的战胜国);英美法三巨头实际操纵会议,并决定了会议的一切重大问题,而其他弱小国家则作为陪衬。

大国的各自目的:

(1)美国总统威尔逊带着“十四点原则”参加会议,企图凭借自己的经济实力,建立国联,攫取战后世界领导权。

(2)英国奉行“势力均衡”政策,既要削弱德国海军力量,剥夺它的海外殖民地,勒索战争赔款,维护其庞大的殖民帝国及海上优势。在欧洲联合美国遏制法国称霸,因此英国不主张过分削弱德国。在东亚支持日本以牵制美国。

(3)法国为重建欧洲霸权,收回阿尔萨斯和洛林,索取尽可能多的战争赔款,坚决要求最大限度地削弱乃至肢解德国。

(4)意大利希望落实参战时协约国的承诺,扩大领土。

(5)日本企图使它战时从德国手中夺取的太平洋岛屿和在中国山东的权益合法化。

在山东问题上的勾结:

(1)日本:希望把在战争期间从德国手中夺来的山东据为己有。

(2)英法:支持日本对山东的要求。

(3)美国:美国虽然反对日本的要求,但由于私利的考虑没有坚定地支持中国的合理要求。最终导致日本实现了自己的意图。

(4)中国:坚决要求收回山东,并在会上对日本进行了一定的抗争。帝国主义的行径激怒了中国人民,引发了中国的五四运动爆发。而和会的决议也突破了北洋政府的最后底线。在这种情况下,参加和会的中国代表,在五四运动的影响下和人民反对和约的压力下,最终拒绝在和约上签字。

凡尔赛宫里的勾结与争夺:

战败国和社会主义的战胜国──苏俄被排斥在外:

苏俄被看作是另类国家,是所有资本主义国家的最大政治敌人,是帝国主义封锁和准备加以颠覆的对象,所以,不会允许它参加这个会议。

德、奥等战败国,是被宰割的对象,对它们的宰割过程,由于战胜国大国之间的争夺而变得十分复杂,而让战败国参加会议,会使战败国利用战胜国之间的这些矛盾从中添乱,所以,要将战败国排斥在外。

大国的各自目的:

1、各大国各怀鬼胎的共同背景:

在战败国已经被彻底击败的条件下,它们心中考虑的除了制裁德国的直接目的外,更主要的是怎样使自己获利更多,以及建立一个更有利于自己的国际关系格局。

2、美国最为跃跃欲试,想法颇多。

战争成就了美国经济,也刺激了美国的政治野心。美国企图依仗其雄厚的经济实力,谋求扩大在国际关系中的影响力,逐步建立世界霸权。

3、英国由于利益分布广泛,意图比较复杂。

首先要尽一切努力,掠夺德国殖民地;其次,联合美国遏制法国称霸欧洲;再次,在东亚地区利用美日矛盾,维护在这一地区的既得利益。

4、法国的打算比较集中和单一。

围绕严厉制裁和防范德国展开。一是最大限度地制裁德国,甚至要求肢解德国,二是要谋求建立防范德国的安全体系。通过实现这一目标,确立法国在欧洲大陆上的霸主地位。

5、日本的图谋比较现实和具体,它对欧洲的争夺没有胃口,而只想把从德国手中夺取的中国山东和太平洋上的那些岛屿变成自己的既得利益,巩固在中国扩张的地位。

对德问题上的争斗:

巴黎和会的中心问题──如何处理德国的问题以及帝国主义列强是怎样围绕这一问题展开争斗的。

法国出于长远的安全考虑,极力主张最大限度制裁德国,甚至建议将德国莱茵河西岸的领土分割出来,建立一个受法国保护的“莱茵共和国”,以实现肢解德国的目的。

英国出于传统的“均势外交”政策,不想把欧洲政治平衡打破,不愿因过分削弱德国而导致法国称霸欧洲的局面出现,因此极力反对法国的主张,特别是建立“莱茵共和国”的主张。

美国的想法比较复杂,且有所矛盾。美国反对过分制裁德国,特别是建立一个法国控制的“莱茵共和国”的建议。但又不能不考虑到法国未来的安全,只能与英国一起承诺一旦遭到德国的进攻,将联合援助法国。

与“阅读下列材料:【材料一】中国近代外交中的重要事件、条约的...”考查相似的试题有:

- 黄遵宪诗作中“一夕狂驰三百里,敌军便渡鸭绿江”反映的是甲午中日战争中的A.平壤战役B.黄海战役C.辽东战役D.威海战役

- 有人说:“甲午战争是19世纪末叶的世界大事,这次战争的结果,不仅对中国历史和日本历史进程产生重大影响,而且是列强在中国的...

- 台湾爱国诗人丘逢甲在《往事》中写到“银烛鏖诗罢,牙旗校猎还。不知成异域,夜夜梦台湾”,导致诗人“夜夜梦台湾”的不平等条约...

- 下列历史事件中,没有直接联系的一组是A.洋务运动―京师大学堂B.八国联军侵华―《辛丑条约》C.巴黎和会―五四运动D.国共第一...

- 八国联军统帅瓦德西曾承认“然实则无论欧美日本各国,皆无此脑力与兵力,可以统治此天下生灵四分之一也,故瓜分一事,实为下策...

- 标志着中国完全沦为半殖民地半封建社会的条约是A.《南京条约》B.《北京条约》C.《马关条约》D.《辛丑条约》

- 中日《马关条约》内容中明显反映出此时期帝国主义经济侵略新特点的是A.赔款数目巨大,要求中国赔偿日本军费白银二亿两B.强...

- 20世纪上半期,伴随着美日的同时崛起,中、美、日关系几经演化,巴黎和会、华盛顿会议、开罗会议在三国关系史上产生了重要影...

- 说出二十世纪三十年代帝国主义国家推行“绥靖政策”的典型事例?(6分)

- 有关下表《五国条约》规定的主力舰和航空母舰总吨位的限额(单位:万吨),说法正确的是( )国家美英日法意主力舰52.552.531.517...