本试题 ““论从史出,史论结合”是学习历史的基本方法。阅读下列材料,探究相关问题。材料一:中日两国人民的友好交往绵延2000多年,堪称世界民族交往史上的奇迹。在漫...” 主要考查您对遣唐使和鉴真东渡

甲午中日战争

中华民族的抗日战争

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 遣唐使和鉴真东渡

- 甲午中日战争

- 中华民族的抗日战争

遣唐使:

遣唐使是日本赴中国的使节团,贞观五年(631年),日本派出了由留学生和学问僧组成的第一次“遣唐使”,到开成三年(838年)止,共派出遣唐使12次。遣唐使团组织完备。遣唐使通过友好访问或是留学长安,把唐代大量文化带回日本,对日本政治、经济、文化产生了重大影响。

阿倍仲麻吕:

阿倍仲麻吕,汉名晁衡,日本奈良人,日本遣唐留学生。他在中国的学习成绩优异,通过科举考试,成为宾贡进士,被委任为客卿,先后担任光禄大夫、御史丞、秘书监等职。阿倍仲麻吕和唐朝诗人李白、王维等交情深厚,常作诗唱和。他一生在中国长达54年之久,为中日友好事业做出杰出贡献。

鉴真:

鉴真,复姓淳于,扬州人,中国唐朝僧人,律宗南山宗传人,应日本圣武天皇的约请,鉴真六次东渡,历尽艰辛,终于在天宝十三年(754年)携同弟子到达日本,为传播唐文化做出了重大贡献。鉴真不仅把律宗传到日本,而且把佛寺建筑、雕塑、绘画等艺术也传到了日本,为传播唐文化做出了重大贡献。日本现存的唐招提寺,就是鉴真和弟子创建的。

与汉代相比,唐朝与日本友好交往的特点:

1.交流次数更加频繁,交流领域更加广泛。汉代多是与多个日本本土小国之间以经济交流,据可考史料来看交流并不频繁,唐代则是对日本的天皇政权的政治、经济、文化的广泛领域的交流。

2.出现了新的交流方式,汉代日本“使译通于汉”,唐代日本则多次派出遣唐使和留学生。

3.对日本的影响不同,汉代为册封,唐代发生在日本的大化改新,就是留学唐朝的回国的人策划的,对日本的封建化进程产生了重大影响。

唐朝时期和日本友好交往的意义:

1.首先促进了唐朝和日本经济文化的发展和交流,大大加强了中日人民的友好交往历史,代表人物鉴真;

2.日本派遣留学生,使日本吸收了中国的文化成果,也丰富了唐朝的经济文化生活,并结下了深厚的友谊,代表人物为阿倍仲麻吕。

3.对日本政治,经济,科技文化,社会生活,文字体系多个方面影响深远,加速了日本封建化的进程。

日本招提寺内鉴真塑像:

唐文化源源不断的输入日本,对日本的社会产生了多方位的深远影响:

政治方面:

贞观十九年(645年)日本进行了大化改新这次改革,在中国长期留学的高向玄理和僧旻起了很大作用。他们参考了隋唐的均田制和租庸调制,实行班田收授法;他们仿照隋唐的官制,改革了从中央到地方的官制;参照隋唐律令,制定了《大宝律令》。

建筑风格方面:

公元709年,日本迁都平城京(今奈良),都城的建设规模完全模仿长安,甚至街道的排列方法也几乎一样,也有“朱雀街”“东市”“西市”等名称。8世纪后期,日本又迁都平安京(今京都),仍仿长安建都城。

语言文字方面:

8世纪以前,日本使用汉字作为表达记述的工具。留学生吉备真备和学问僧空海和尚,在日本人民利用中国汉字的标音表意基础上,创造了日文假名字母——片假名和平假名,大大推动了日本文化的发展。同时,日文的词汇和文法也受到汉语的影响。 日本人的生活习尚、节日风俗也都受到唐朝的影响。

教育方面:

天智天皇在京都设立大学,后来学制逐渐完备,学习的内容与唐时期大体相仿。

文学方面:

唐代丰富多彩的文学,深为日本人民欣赏。唐朝著名诗人的诗文不断传入日本,形象鲜明,语言通俗的白居易尤为日本人民喜爱。

艺术方面:

唐朝的音乐、绘画、雕塑、书法、工艺美术等也纷纷传入日本,日本吸取了唐朝的乐制,宫廷还请唐乐师教授音乐,唐朝的不少乐书、乐器陆续传入日本唐朝的绘画也深受日本人喜爱,唐人的绘画经日本画家仿效摹绘者,称为“唐绘”。

科学技术方面:

唐朝先进的生产技术、天文历法、医学、数学、建筑、雕版印刷等陆续穿入日本。

生活习俗方面:

唐人所喜爱的马球、角抵、等体育活动先后传入日本。茶叶于奈良时期传入日本,开始当做药材,到平安时期已经兴起了喝茶之风。

中日甲午战争为19世纪末日本侵略中国和朝鲜的战争。它以1894年7月25日丰岛海战的爆发为开端,至1895年4月17日《马关条约》签字结束。按中国干支纪年,战争爆发的1894年为甲午年,故称甲午战争。这场战争以中国战败,北洋舰队全军覆没告终。中国清朝政府迫于日本军国主义的军事压力,签订了丧权辱国的不平等条约——《马关条约》。它给中华民族带来空前严重的民族危机,大大加深了中国社会半殖民地化的程度。

对比中国和日本,分析甲午中日战争中国战败的原因:

1.制度的落后:

中国:清朝实行了封建制度,虽然进行了洋务运动,但仅限于技术层面,没有触及封建体质,腐败的封建体制抵制了中国发展的潜力,也直接影响了国家对战争的组织效率。

日本:明治维新后已经是资本主义性质的国家,资本主义体制与天皇专制相结合,既大大地激发了国家的潜力,也使国家对战争的组织高效有力,从而保证了日本在战争中的胜利。

2.国力贫弱:

中国:经济上中国小农经济占主导地位,生产力无法与资本主义相抗衡;另外,西方列强的军事和经济侵略也削弱了中国国力。

日本:经过明治维新,资本主义经济迅速发展,综合国力大大加强。

3.领导人的政策:

中国:虽然清政府内部有主战的一方,同时也有大批的爱国官兵英勇抗敌,但是掌握实权的慈禧太后和李鸿章等各有打算。慈禧太后害怕战争中削弱其最高统治地位,一心向求和;并且还把建设海军的资金挪用去建颐和园。李鸿章将北洋舰队当做了私人资本,不愿意在其战争中消耗。

日本:明治维新后制订了明确的“大陆政策”后,一直在严格执行,并且上行下效。日本天皇将自己的俸禄拿出来发展海军力量。

主要战役:

第一阶段(1894年7月-9月)

(1)平壤战役:战争爆发时,慈禧太后正筹备她60岁生日的“万寿庆典”,希望与日本和平了结。李鸿章则极力奉行避战求和政策,采取消极抵抗方针,而日本却步步进逼,平壤战役爆发,平壤战略位置重要,清军将领执行李鸿章的命令,贻误战机。主帅叶志超弃城而逃,使日军顺利占领平壤。

(2)黄海战役。中国战舰损失5艘,但主力尚存。而李鸿章不准出战,使日本取得了制海权。

第二阶段(1894年10月-1895年4月)

(3)辽东之战:在李鸿章避战求和的方针指导下,清军败退。随后日军在旅顺进行了大屠杀,揭露了日本在中国犯下的滔天罪行。

(4)威海之战:在李鸿章避战自保的方针下,清军未能乘日军登陆时出击,坐视敌人上岸,使北洋军陷入日军的夹击之中,最后全军覆没。宣告了洋务运动的破产。

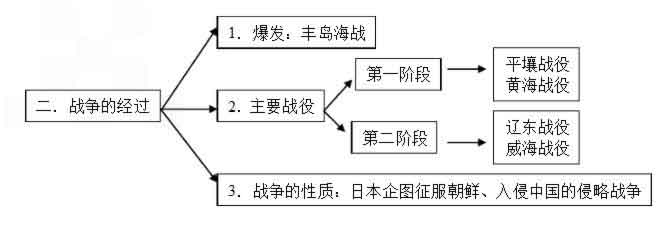

甲午中日战争主要经过:

抗日战争是1937年7月至1945年8月,中国人民进行的8年反抗日本帝国主义侵略的伟大的民族革命战争,也是一百多年来中国人民反对外敌入侵第一次取得完全胜利的民族解放战争。这场战争是以国共两党合作为基础,有社会各界、各族人民、各民主党派、抗日团体、社会各阶层爱国人士和海外侨胞广泛参加的全民族抗战。中国的抗日战争是第二次世界大战的重要组成部分。

抗日战争的三个阶段:

第一阶段:从1937年7月卢沟桥事变到1938年10月广州、武汉失守,是战略防御阶段。

第二阶段:从1938年10月至1943年12月,是战略相持阶段。

第三阶段:从1944年1月解放区战场局部反攻至1945年8月日本宣布无条件投降,是战略反攻阶段。

正面战场的重要会战:

淞沪会战、太原会战、徐州会战、豫湘桂战役

抗日战争中重要战役:

平型关大捷(太原会战)、台儿庄战役(徐州会战)、百团大战。

抗日战争中民族英雄:

杨靖宇(被敌人称赞的英雄)、张自忠(全国军人的楷模)、左权(反扫荡中牺牲的八路军最高指挥官)、马本斋(回族抗日英雄)、刘胡兰(生的伟大,死的光荣)、李宗仁(台儿庄大捷)。

与““论从史出,史论结合”是学习历史的基本方法。阅读下列材料,...”考查相似的试题有:

- 阅读下面材料:大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。——《日本书纪》请回答:(1 )日本人眼中的唐朝是什么样的?___________...

- 唐朝时期曾为中日两国的友好交往做出了突出贡献的人物[ ]A、高僧玄奘B、鉴真和尚C、李春D、马可·波罗

- 近代以来,台湾与大陆的关系经历了分离→统→分离的过程,这一过程与下列哪些历史事件直接相关①《马关条约》的签订 ②戊戌变法的...

- 帝国主义各国掀起瓜分中国的狂潮始于[ ]A、鸦片战争后B、19世纪中后期边疆危机时C、甲午战争之后D、八国联军侵华战争后

- 阅读材料:材料一:日本外相陆奥宗光密令驻朝公使:“促成中日冲突,当前之急务,为实行此事,可采取任何手段。”材料二:材料...

- 结合中国近代史上外国侵略者发动的侵华战争及签订的不平等条约,说明中国是怎样从封建社会一步步沦为半殖民地半封建社会的?...

- 【错综复杂的中日关系】(6分)近代,日本先后发动了两次侵略中国的战争,给中华民族带来了严重的伤害,极大地影响了中日两国...

- 下图反映的是在甲午中日战争中致远号舰艇直冲敌舰的一幕。这一英雄壮举发生在哪一战役中?A.廊坊阻击战B.威海卫战役C.黄海...

- 城关中学历史兴趣小组计划出一期以“纪念中国抗日战争暨世界反法西斯战争胜利”为主题的墙报,下列史实可供他们选用的是①东北抗...

- 读史有感(共6分)20世纪三四十年代日本发动了大规模的侵华战争,中国人民进行了英勇的抵抗并最终取得抗战胜利。回答以下问题...