本试题 “第29届奥运会在我国北京举行,北京在隋朝时称涿郡,在北宋时称汴京。错误:_________________ 改正:_________________” 主要考查您对大运河的开通

北宋的建立

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 大运河的开通

- 北宋的建立

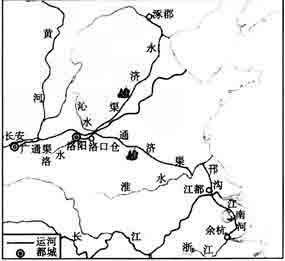

为巩固隋朝统治,加强南北交通,公元605年,隋炀帝征发民工几百万,利用了天然河道和旧有渠道,开通了以东都洛阳为中心,开通了永济渠、通济渠、邗沟和江南河,连成了一条贯通北起涿郡(北京),南到余杭(杭州)的的大运河,大运河全长两千多千米,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,是古代世界上最长的运河。

隋朝大运河的特征:

1.古代最长的大运河,全长2000多米。

2.成为南北经济、文化、政治联系的纽带,也成为沟通亚洲内陆“丝绸之路”和海上“丝绸之路”的枢纽。 3.大运河还促进了沿岸地区经济和工商业的发展。

3.隋朝大运河连接了海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系。

唐代诗人皮日休曾经这样评价过大运河:“尽道隋亡为此河,至今千里赖通波。若无水殿龙舟事,共禹论功不较多?”意思是:“尽管人们都说隋朝灭亡是因为大运河的开通,但是它至今还发挥了很大作用。如果没有隋炀帝在大运河乘龙舟游玩,他修筑大运河的功绩可以和大禹媲美。”那么,应该如何评价隋炀帝?

1、隋炀帝的功绩:

(1)589年,被隋文帝杨坚任命为大将军,灭陈完成了国家的统一。

(2)开通大运河,成为了贯通南北的水路,加强了南方与中原的联系。

(3)创立进士科,标志科举制度的正式开始。

(4)修筑东都洛阳,使洛阳成为了全国的政治,经济,文化中心。

2、隋炀帝之过:

(1)开通大运河,营建东都洛阳,修长城都是同时展开,对百姓劳役不息,征调不止,人民生活悲惨。

(2)好大喜功,三征高丽,不仅士兵死伤半数,还征调劳役兵役,导致田地荒芜,农村经济破坏。

(3)为张扬国威连年出巡,三下江都,奢侈浪费,所需费用均由所经过的州县的百姓承担。

(4)采用严刑酷法,凡是反抗朝廷者,不问缘由,皆斩。

3、如何正确评价:

隋炀帝即位后,下令开凿大运河,促进了南北经济的交流;修订了法律,主要是针对隋文帝末年比较严酷的法律进行了改革;设立了进士科,促成了科举制的形成;兴办学校,访求遗散图书,并加以保护;几次派遣使者去流求和西域,加强了内地同边境的关系。但是,隋炀帝也是我国历史上著名的暴君。他倚仗国力富强,骄奢淫逸,好大喜功。年年征发繁重的徭役和兵役,使农民背井离乡,造成大量田地荒芜,社会生产遭到了严重的破坏。他年年远出巡游,三游江都,三至涿郡,每次出游,大造行宫,严重骚扰了地方百姓的正常生活。他三次远征发兵进攻高丽,穷兵黩武。他制法却不守法,采用严刑酷法威逼百姓,终于激起了全国范围的农民大起义。

隋大运河示意图:

大运河由北向南依次为:永济渠、通济渠、邗沟和江南河。

开通大运河的原因和影响:

1、原因:

(1)政治上,是巩固隋朝封建政权的需要,通过运河直抵江淮,为加强统治者对南方的控制和东都洛阳与南方的联系。

经济上,江南地区经过六朝人民的辛勤劳动,成为了富庶的地区。关中和河洛地区的物质不足以供应隋朝中央政府的需要,必须从南方转运,陆路运输,运输量小,费用又高,利用旧河道开通运河是最好的选择。

(2)从军事看,由于发动了对高丽的战争,需要运输大量军队和军需物资,利用河道快速便利。

(3)从个人因素上看,开运河也与隋炀帝本人游玩作乐,眷恋江南景色和物质繁华也有直接联系。

2、影响:

(1)大运河开通后,贯穿了河南,河北,江苏,浙江等省,连接了海河、黄河、淮河、长江和钱塘江五大水系,加强了南北联系,维护了国家统一。

(2)大运河不仅成为南北政治、经济、文化联系的纽带,也成为沟通亚洲内陆“丝绸之路”和海上“丝绸之路”的枢纽。运河的通航还促进了沿岸地区城镇和工商业发展。历朝对运河不断疏浚、改造,使它持续发挥着贯通南北动脉的作用。

五代十国:

907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁。此后五十多年,黄河流域先后建立了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代。称为五代。于此同时,南方地区先后出现了吴越、南唐等九个政权,连同山西的北汉,史称十国。五代十国是唐末藩镇割据的的继续和发展。

周世宗改革:

后周世宗在位期间,努力割除五代的弊政,采取了一系列改革措施;政治上,严明法纪,惩治贪官,抑制藩镇,加强中央集权。经济上,招抚流民,垦种荒田;核定田亩,均定租赋,减免苛敛;裁汰僧尼。军事上,大力整顿军队,加强训练,严肃军纪。周世宗的改革加强了中央集权,使政府的控制的土地和劳动力增多,后周的军队实力大大超过了其他的割据势力,在周世宗准备一统天下时,却病死了。周世宗改革为北宋后来的统一奠定了基础。

陈桥兵变:

赵匡胤发动的夺取后周政权的军事政变。公元959年,后周世宗柴荣病死,年仅7岁的幼帝即位。殿前都点检赵匡胤等掌握实权,密谋取而代之。第二年,赵匡胤以契丹和北汉发兵南下为借口,率兵出征。大军行至陈桥驿,将士把黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝。赵匡胤改国号为“宋”。赵匡胤即宋太祖”。

杯酒释兵权:

宋太祖解除将领兵权的事件。961年,赵匡胤召集石守信、王审琦、高怀德等禁军将领举行酒宴会,以威胁和利诱相结合的手段,解除了他们的兵权,史称“杯酒释兵权”。这样就把全国的武装力量的最高统帅权收回了皇帝手中,有效的加强了中央集权。

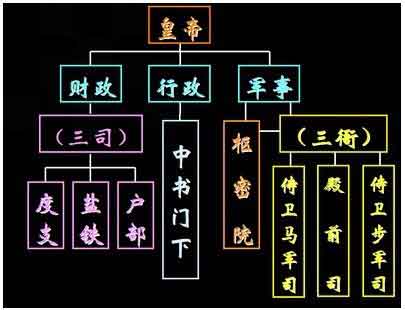

北宋强化专制主义中央集权的特点:

1.从皇帝直接控制军权入手,把地方军、政、财、司法权都收归中央;在中央通过分权而达到集权的目的。但最突出的特点是着力削弱地方势力;这一方面有利于有效地巩固统—,防止分裂,但另一方面却导致地方行政机构臃肿,人浮于事,造成冗官。

2.实行“分化事权”的办法:一是分化将权,如将禁军统领权一分为三、设枢密院分离统兵权和调兵权;二是分化相权,如设参知政事、枢密使、三司使等分割宰相的行政权、军事权和财政权;三是分化地方事权,分别由节度使、知州、通判、转运使、司法人员掌管地方的军事权、行政权、监察权、财政权、司法权,相互牵制。

3.实施“强干弱枝”策略:一是精编禁军,二是分散地方事权。

4.实行“内外相制”策略:禁军分驻

5.采取“重文轻武”策略,实行“文人治国”模式。在分散削弱禁军将领和地方节度使权力的同时,大量任用文官来分权。正如“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不能及矣。”这是吸取了唐末以来藩镇割据、武人乱政的教训,其有利的一面在于有效地巩固统一;但其不利在于造成军事战斗力低下。

6.采取“守内虚外”策略。有效镇压地方和农民阶级的反抗,但边防空虚,成为北宋在民族斗争中屡败的重要原因。

北宋建立:

公元960年,后周禁军统领赵匡胤在东京东北的陈桥驿发动兵变。赵匡胤夺取后周政权,建立宋朝,年号建隆,定都东京,历史上称为北宋。赵匡胤就是宋太祖。

北宋统一南北:北宋建立后,宋太祖采取了“先南后北”“先易后难”的战略方针,进行了统一南北的战争,基本上削平了南方的割据势力。979年,宋太祖的弟弟宋太宗消灭了最后一个割据政权北汉,结束了五代十国的分裂局面。中央集权的强化:

1.集中军权。

(1)杯酒释兵权,将禁军的统领权利一分为三都只直接对皇帝负责。

(2)设枢密院,只有调兵职权而不直接统领军队。

(3)实行更戍法,禁军定期调动,但是统兵将领不调动。

(4)各地方军的精壮之士都入选禁军,禁军一半拱卫京师,一半驻守各地。

2.集中行政权。

(1)宰相之下设参知政事为副相,分宰相的行政权力。

(2)设枢密院管理军事,分割宰相军权。

(3)设三司管理财政,分割宰相财政权。

(4)在地方上知州均由文官担任,并设通判监督知州。

3.集中财权和司法权。设转运使,税赋由转运使全部运送中央。地方司法人员由中央派文官担任,死刑必须报请中央复审核准。

北宋初年加强中央集权措施的意义和影响:

1.使藩镇割据的基础得以铲除从而维护国家统一和安定有利于社会经济的发展但是过分集权也带来严重恶果。

2.政府机构重叠官员冗滥财政开支庞大;军队作战指挥不灵,战斗力下降。地方财政困难。这些都留下了积贫积弱的祸根。

科举制的发展:

北宋的科举制比唐朝有了进一步发展:

1.考试分乡试、省试、殿试三级。严格考试程序,殿试成为定制,录取权由皇帝直接掌握,进士及第者成为“天子门生”。

2.考试科目逐渐减少,进士科成为最主要内容。

3.科举开始实行糊名和誉录,并建立防止徇私的新制度。

4.录取名额比唐朝大大增加。科举制的发展,为各阶层的读书人进入仕途开辟了道理,使北宋的政权基础进一步扩大,也起了加强中央集权的作用。

北宋疆域:

宋代二府三司制度:

与“第29届奥运会在我国北京举行,北京在隋朝时称涿郡,在北宋时...”考查相似的试题有:

- 就历史阶段特征而言,隋唐时期的主要特征是[ ]A、民族政权并立B、商业经济空前活跃C、繁荣与开放D、中外交往与冲突

- 隋朝大运河的开通沟通了哪五大水系[ ]A. 海河、黄河、淮河、长江、钱塘江B. 黄河、淮河、乌江、钱塘江、长江C. 辽河、黄河、...

- 某游客从余杭(今杭州)出发,沿运河乘船直达洛阳,这位游客最早可能出现在[ ]A、隋朝B、唐朝C、宋朝D、元朝

- 阅读下列材料,回答问题。材料一见下图:材料二 隋朝时,并没有像今天这样现代化的开凿工具,可是古人怎么就能在较短的时间内...

- 隋的统一,隋文帝的励精图治,隋炀帝暴政与开凿大运河可以得出结论,下面不正确的是[ ]A.国家统一的重要和民族团结的可贵B....

- 在隋朝大运河中,最南面的一段运河称为[ ]A.永济渠B.广通渠C.江南河D.灵渠

- 某同学搜集了“贞观之治”、“开元盛世”、“玄奘西游”、“鉴真东渡”等相关资料,据此推断可能研究的课题是A.政权分立与民族融合B...

- 阅读下列树料:材料一 千里长河一旦开,亡隋波浪九天来。锦帆未落干戈起,惆怅龙舟更不回。 ——唐·胡曾《汴水努》汴水通淮利最...

- 请将下列史实的代号填在相应的历史时期。①开凿大运河 ②开始设立行省制度 ③设置台湾府 ④册封班禅 ⑤设置宣政院⑥修建赵州桥 ⑦设...

- 下列我国古代封建王朝没有实现国家统一的是[ ]A.西晋B.隋朝C.北宋D.秦朝