本试题 “将正确的答案连起来。①金 ②黄袍加身 ③辽 ④《清明上河图》 ⑤《资治通鉴》 A.赵匡胤 B.阿保机 C.阿骨打 D.司马光 E.张择端” 主要考查您对辽的建立

北宋的建立

宋元的绘画和书法成就

司马光和《资治通鉴》

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 辽的建立

- 北宋的建立

- 宋元的绘画和书法成就

- 司马光和《资治通鉴》

辽的建立:

辽朝,又称契丹国,是中国历史上由契丹人建立的的一个封建王朝,从公元916年至1125年,持续了209年。916年3月17日,耶律阿保机登基称帝,国号“契丹”,定都上京。阿保机是辽太祖。

辽的政治制度:

10世纪初,契丹族首领耶律阿保机统一了契丹各部。耶律阿保机提倡农业,逐步接受了汉族的封建文化,依照汉族的法律制定法律条文,命人依据汉字形状来制定契丹文字。在阿保机的儿子耶律德光的统治时期,契丹得到了幽云十六州。后来,契丹该国号为辽。

辽朝统治者采用“藩汉分治”的政治制度,中央设置南面官和北面官。南面官由汉人和契丹人担任,沿用唐朝以来的官制,统治汉人和渤海人。权力不及北面官大。北面官均由契丹人担任,统治契丹人和其他少数民族。

辽朝疆域:

契丹的历史:

北魏时,始见契丹族名。原分八部,居潢水(今内蒙古西拉木伦河)之南,黄龙(今辽宁朝阳)之北。常以名马文皮贡献北魏,并进行贸易。628年(唐贞观二年)契丹首领摩会率其部落背突厥附唐。此时,契丹已形成部落联盟,君长出自大贺氏。648年,契丹诸部皆请内属,唐廷以其地置松漠都督府(今内蒙古巴林右旗南),以其首领窟哥为都督赐姓李氏。又置羁縻州十,各以其部落首领为刺史。后来,契丹附于后突厥。715年(唐开元三年),其首领李失活来附,唐廷复置松漠都督府,以失活为都督,封松漠郡王,玄宗又以甥女杨氏为永乐公主妻之。其后,契丹首领可突干再次叛唐,唐为防御契丹,加强东北边防兵力,建立范阳、平卢两节度,重用胡人安禄山,结果酿成安史之乱。唐至德(756~758)年间,契丹与唐保持朝贡贸易关系,但亦受崛起于漠北的回鹘控制。9世纪中叶回鹘破亡,契丹又归顺唐,唐赐以"奉国契丹之印"。公元907年,唐朝灭亡,契丹迭刺部的首领耶律阿保机统一各部取代痕德堇即可汗位。他先后镇压了契丹贵族的叛乱和征服奚、室韦、阻卜等部落,公元916年,辽太祖耶律阿保机称帝,建立了奴隶制国家--契丹国。

五代十国:

907年,朱温废唐称帝,国号梁,史称后梁。此后五十多年,黄河流域先后建立了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代。称为五代。于此同时,南方地区先后出现了吴越、南唐等九个政权,连同山西的北汉,史称十国。五代十国是唐末藩镇割据的的继续和发展。

周世宗改革:

后周世宗在位期间,努力割除五代的弊政,采取了一系列改革措施;政治上,严明法纪,惩治贪官,抑制藩镇,加强中央集权。经济上,招抚流民,垦种荒田;核定田亩,均定租赋,减免苛敛;裁汰僧尼。军事上,大力整顿军队,加强训练,严肃军纪。周世宗的改革加强了中央集权,使政府的控制的土地和劳动力增多,后周的军队实力大大超过了其他的割据势力,在周世宗准备一统天下时,却病死了。周世宗改革为北宋后来的统一奠定了基础。

陈桥兵变:

赵匡胤发动的夺取后周政权的军事政变。公元959年,后周世宗柴荣病死,年仅7岁的幼帝即位。殿前都点检赵匡胤等掌握实权,密谋取而代之。第二年,赵匡胤以契丹和北汉发兵南下为借口,率兵出征。大军行至陈桥驿,将士把黄袍加在赵匡胤身上,拥立他为皇帝。赵匡胤改国号为“宋”。赵匡胤即宋太祖”。

杯酒释兵权:

宋太祖解除将领兵权的事件。961年,赵匡胤召集石守信、王审琦、高怀德等禁军将领举行酒宴会,以威胁和利诱相结合的手段,解除了他们的兵权,史称“杯酒释兵权”。这样就把全国的武装力量的最高统帅权收回了皇帝手中,有效的加强了中央集权。

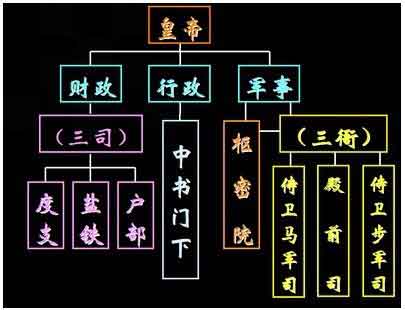

北宋强化专制主义中央集权的特点:

1.从皇帝直接控制军权入手,把地方军、政、财、司法权都收归中央;在中央通过分权而达到集权的目的。但最突出的特点是着力削弱地方势力;这一方面有利于有效地巩固统—,防止分裂,但另一方面却导致地方行政机构臃肿,人浮于事,造成冗官。

2.实行“分化事权”的办法:一是分化将权,如将禁军统领权一分为三、设枢密院分离统兵权和调兵权;二是分化相权,如设参知政事、枢密使、三司使等分割宰相的行政权、军事权和财政权;三是分化地方事权,分别由节度使、知州、通判、转运使、司法人员掌管地方的军事权、行政权、监察权、财政权、司法权,相互牵制。

3.实施“强干弱枝”策略:一是精编禁军,二是分散地方事权。

4.实行“内外相制”策略:禁军分驻

5.采取“重文轻武”策略,实行“文人治国”模式。在分散削弱禁军将领和地方节度使权力的同时,大量任用文官来分权。正如“状元登第,虽将兵数十万,恢复幽蓟,凯歌而还,献捷太庙,其荣亦不能及矣。”这是吸取了唐末以来藩镇割据、武人乱政的教训,其有利的一面在于有效地巩固统一;但其不利在于造成军事战斗力低下。

6.采取“守内虚外”策略。有效镇压地方和农民阶级的反抗,但边防空虚,成为北宋在民族斗争中屡败的重要原因。

北宋建立:

公元960年,后周禁军统领赵匡胤在东京东北的陈桥驿发动兵变。赵匡胤夺取后周政权,建立宋朝,年号建隆,定都东京,历史上称为北宋。赵匡胤就是宋太祖。

北宋统一南北:北宋建立后,宋太祖采取了“先南后北”“先易后难”的战略方针,进行了统一南北的战争,基本上削平了南方的割据势力。979年,宋太祖的弟弟宋太宗消灭了最后一个割据政权北汉,结束了五代十国的分裂局面。中央集权的强化:

1.集中军权。

(1)杯酒释兵权,将禁军的统领权利一分为三都只直接对皇帝负责。

(2)设枢密院,只有调兵职权而不直接统领军队。

(3)实行更戍法,禁军定期调动,但是统兵将领不调动。

(4)各地方军的精壮之士都入选禁军,禁军一半拱卫京师,一半驻守各地。

2.集中行政权。

(1)宰相之下设参知政事为副相,分宰相的行政权力。

(2)设枢密院管理军事,分割宰相军权。

(3)设三司管理财政,分割宰相财政权。

(4)在地方上知州均由文官担任,并设通判监督知州。

3.集中财权和司法权。设转运使,税赋由转运使全部运送中央。地方司法人员由中央派文官担任,死刑必须报请中央复审核准。

北宋初年加强中央集权措施的意义和影响:

1.使藩镇割据的基础得以铲除从而维护国家统一和安定有利于社会经济的发展但是过分集权也带来严重恶果。

2.政府机构重叠官员冗滥财政开支庞大;军队作战指挥不灵,战斗力下降。地方财政困难。这些都留下了积贫积弱的祸根。

科举制的发展:

北宋的科举制比唐朝有了进一步发展:

1.考试分乡试、省试、殿试三级。严格考试程序,殿试成为定制,录取权由皇帝直接掌握,进士及第者成为“天子门生”。

2.考试科目逐渐减少,进士科成为最主要内容。

3.科举开始实行糊名和誉录,并建立防止徇私的新制度。

4.录取名额比唐朝大大增加。科举制的发展,为各阶层的读书人进入仕途开辟了道理,使北宋的政权基础进一步扩大,也起了加强中央集权的作用。

北宋疆域:

宋代二府三司制度:

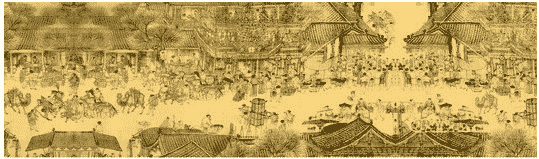

《清明上河图》的原画长528厘米,高24.8厘米,最早的版本为北宋画家张择端所作,现藏北京故宫博物院。《清明上河图》描绘北宋京城汴梁及汴河两岸的繁华和热闹的景象和优美的自然风光。作品以长卷形式,采用散点透视构图法,生动记录了中国十二世纪城市生活的面貌,反应出了宋朝商品经济的繁荣和城市的兴旺,具有很高的历史价值和艺术价值。

宋元文化繁荣的原因:

1.宋元经济在“隋唐盛世”基础上继续发展,南方经济超过了北方,经济的高度发展是科技文化的重要前提;

2.北宋结束了五代十国分裂割据的局面,加强了中央集权,使中原和南方出现相对安定的局面。

3.汉族政权和少数民族政权并立,民族融合加强,各民族地区经济文化交流增多,促进各族文化共同提高;

4.对外交往有了重大发展,一方面我国先进文化传播到世界各地,另一方面我国吸收外来文化,丰富了本民族的文化。

5.宋元统治者的开明政策,宋代统治者重文轻武的策略,是文化高度繁荣;元朝统治者积极吸收汉文化和儒家思想,也促进了文化的发展。

宋元时期的绘画和书法成就:

宋元时期的绘画艺术,题材广泛,风格多样,技巧成熟,突出体现了在山水画、花鸟画和风俗画的创作中。

宋代:1.李公麟,人称“宋画第一”。2.张择端的《清明上河图》,描绘了北宋东京汴河沿岸的风光。

元代:赵孟頫的《秋郊饮马图》,人称“神品”。

书法:

宋代:“宋四家”:苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄。

元代:赵孟頫既是元代最有影响的画家,也是著名的书法家。

《清明上河图》:

《资治通鉴》是北宋时期司马光编纂的一部编年体史书。全书共294卷,叙事上起周威烈王二十三年(前403),下迄后周世宗显德六年(959),以事系年,详略得当,以述事论人为主,全书绝大部分篇幅记述了历代治乱兴衰,以供统治者借鉴。

比较《史记》和《资治通鉴》的异同:

1、相同点:

都是我国古代著名的通史巨著,即不限于某个特定的朝代,而是贯通历代的著作。

2、不同点:

(1)编写体例不同;《史记》是纪传体,以人物为中心,《资治通鉴》是编年体,以时间为主线。(2)内容不同;《史记》记述了从传说中的黄帝到汉武帝时期约3000年的主要历史;《资治通鉴》按年月日的顺序记述了从战国时期到五代末年 共1362年的历史。(3)编写目的不同,《史记》是一部纯历史著作;而《资治通鉴》则以与历代朝政兴衰得失相关的政治、军事、民族关系为主要内容,取“鉴于往事,有资于治道”之意。

《资治通鉴》的历史意义:

《资治通鉴》是我国现存的第一部编年体通史,取材重在历治兴衰,意在使君主借鉴其中的经验教训。这部书对研究我国古代历史有重要价值。

司马光:

司马光:

司马光,字君实,陕州夏县人。是我国北宋时期政治家、文学家、史学家。据传司马光天生聪慧,七岁时就已经有成人的思维了,他非常喜欢读书,甚至在读书的时候不知道寒暑饥渴。有一天,司马光的小伙伴们在院子里玩,一个孩子不慎跌入了大水缸之中溺水,其他孩子只能着急的看着,不知道怎么办;这时司马光用石头把水缸砸碎,水洒了出来,溺水孩子得救了,这就是著名的故事——司马光砸缸。

宋仁宗宝元初年中了进士甲科,那时他才二十岁。后来跟随老师庞籍做了并州的通判,那个地方河西多良田,但是西夏人侵吞那里的土地,成为了河东边的祸患,司马光向庞籍建议:“筑造两座堡垒来牵制西夏,并且招募百姓去耕种,耕地的人多了,粮食的价格就会下降,也可以缓解河东粮食贵运输难的问题。”庞籍接受了他的意见。后来庞籍病死了,司马光对他的妻子像母亲一样孝顺,对待他的孩子像弟弟一样照顾,当时人们都称颂他贤德。

他性格朴素,不喜欢华丽奢靡的东西。在开封做官时,交趾国进贡给皇帝一只奇异的野兽,说是麒麟。但是司马光建议道:“并不知道它是不是真的,就算是真的,(麒麟)没有自己到降临,不是祥瑞。”皇帝听从了他的话,把贡品还了回去。后来在礼部做官,一天有司上奏皇帝发生了日食,京城白天看不到太阳,群臣纷纷道贺,但是司马光却说:“别的地方能看到太阳,京城却看不到,这是陛下被奸邪蒙蔽了,天下都知道而朝廷却不知道,这其实是灾祸,不值得庆贺。”皇帝认为他说的很有道理。

宋神宗时,王安石作为宰相推行新法,而司马光私下和王安石私下的交情很深,但是他认为祖宗的法令不能变化,而且发现了王安石新法推行时一部分政策用人不当,祸害了百姓,向王安石提起,但是安石不听,后来和他决裂,成为了坚决反对他的人。

元祐元年,拜为尚书左仆射兼门下侍郎,因为司马光病重,行动不便,皇帝免除了他的朝觐。并且特别准许他乘肩舆,司马光谢绝了皇帝的好意,说:“不见陛下,不能做事。”皇帝只好下诏让他的孩子司马康扶着他觐见。并且说:“不用行礼。”辽和西夏的使臣每次到来,必然问司马光的身体状况,并且命令他们边境的官吏:“宋朝有司马相国在,不要轻易生事,惹出事端。”司马光说到做到,要为朝廷奉献一生,亲自处理各种事务,不分昼夜。宾客们看他身体羸弱,告诉他诸葛亮过度操劳的例子,他却说:“生死都是天命。”后来病情加重,都没有意识了,在梦里反复说的都是国家的大事。

这一年九月司马光病逝,皇帝亲自参加了他的葬礼,追封他为太师、温国公,谥号文正。

人们常常说司马光迂腐守旧,为了保守派的利益不顾百姓,但是并不是这样的,从上面的事件可以看出司马光确实是足智多谋,心系社稷与天下百姓,清廉自居,为人贤德,甚至成为了大宋朝的顶梁柱。司马光与王安石,就竭诚为国来说,二人是一致的,但在具体措施上,各有偏向。王安石主要是围绕着当时财政、军事上存在的问题,通过大刀阔斧的经济、军事改革措施来解决燃眉之急。司马光则认为在守成时期,应偏重于通过伦理纲常的整顿,来把人们的思想束缚在原有制度之内,即使改革,也定要稳妥。司马光最坚决的反对王安石的新法,但是有一点必须要注意就是:司马光之所以与王安石政见不和仅仅是在政治观点上有分歧,在本质上都是为国为民的真君子——纯粹君子之争,绝对不是为了一己私利,不然王安石在痛恨司马光之余也不会由衷的道出:“司马君实,君子人也!”司马光在政治上的理解比王安石要深刻得多,在为变法问题斗得死去活来之后,司马光留下了这样的见解,基本可以概括他对王安石一生的看法“介甫无它,唯执拗耳”。

与“将正确的答案连起来。①金 ②黄袍加身 ③辽 ④《清明上河图》 ⑤《...”考查相似的试题有:

- (10分)今年9月16日福安爱国大游行“宁愿华夏不长草,也要保卫钓鱼岛”,这一醒目的标语再次勾起人们对于钓鱼岛事件的关注,全...

- 有关阿骨打事迹的叙述哪项是不正确的[ ]A.12世纪初,起兵抗辽,取得胜利B.1115年在会宁称帝,国号金C.金朝建立初年,创制...

- 写出任意两位少数民族的杰出领袖: 、 。

- 将下列少数民族及所建立的相应政权用线连起来。鲜卑族辽契丹族北魏党项族西夏女真族元蒙古族金

- 下列哪一货币出现时,古代商品经济最发达ABCD[ ]A.AB.BC.CD.D

- 宋朝大画家张择端的作品是[ ]A.《女史箴图》B.《洛神赋图》C.《清明上河图》D.《送子天王图》

- 编写编年体通史巨著《资治通鉴》的宋代史学家是___________。

- 生活在__________的司马光,是我国古代著名的_________。他编写的《_______________》,是一部________的通史巨著。

- 宋朝史学有了新的发展,司马光编写的《资治通鉴》是一部[ ]A.纪传体断代史B.纪传体通史C.编年体断代史D.编年体通史

- 司马光曹雪芹宋应星关汉卿