本试题 ““此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”这幅挽联最可能是写给下列哪个历史人物的?ABCD[ ]A.AB.BC.CD.D” 主要考查您对黄海大战

洋务运动

孙中山创建革命党(三民主义)

新文化运动

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 黄海大战

- 洋务运动

- 孙中山创建革命党(三民主义)

- 新文化运动

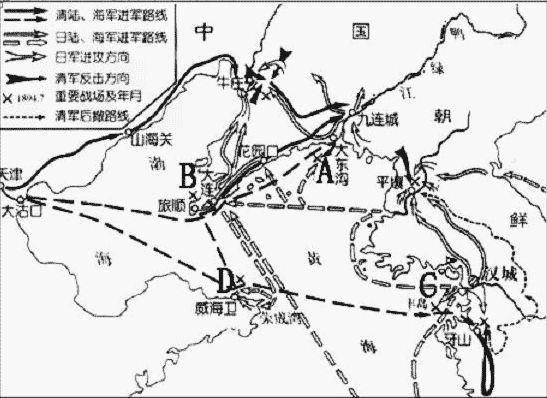

黄海大战:

黄海海战是中日甲午战争中双方海军主力在黄海北部海域进行的战役规模的海战。亦称中日甲午海战、大东沟海战。1894年9月17日上午,中国海军提督丁汝昌率北洋舰队完成护送陆军去朝鲜的任务后,在返航途中到达鸭绿江口的大东沟海面,遭到日本舰队袭击,双方展开激烈的海战,“致远号”管带邓世昌、“经远号”管带林永生等率爱国官兵英勇抵抗,为国殉难。战事持续了5个多小时,北洋水师损失战舰5艘,但是主力尚存,日本海军损失惨重,企图一举歼灭北洋舰队的阴谋未成。战后,李鸿章实行了“避战保船”的方针,故意夸大舰队的损失程度,令舰队躲入威海卫港内,造成坐守待毙的局面,把海上的主动权让给日本。

黄海大战:

邓世昌:

邓世昌(1849—1894),清末海军名将,民族英雄。原名永昌,字正卿。广东番禺人。自小立志海军,以御强敌。1867年,考入船政学堂海军驾驶班第一期学习。1874年,以优异成绩从船政学堂毕业,被船政大臣沈葆桢奖以五品军功,派任“琛航”运输船大副。次年任“海东云”炮舰管带,时值日本派兵侵犯台湾,他奉命巡守澎湖、基隆,获升千总。后调任“振威”炮舰管带,代理“扬武”快船管驾,获荐保守备,加都司衔。

1880年,北洋大臣李鸿章“闻世昌熟悉管驾事宜,为水师中不易得之才”,遂将其调入北洋水师,任“飞霆”、“镇南”炮舰管带。是年冬,随记名提督丁汝昌赴英接收订造的“超勇”、“扬威”两巡洋舰,1881年11月,回天津大沽。次年升游击,任“扬威”巡洋舰管带,获“勃勇巴鲁图”勇号。 1887年春,邓世昌率队赴英国接收清政府向英、德订造的“致远”、“靖远”、“经远”、“来远”四艘巡洋舰,是年底回国。归途中,邓世昌沿徒安排舰队操演练习。因接舰有功,升副将,获加总兵衔,任“致远”舰管带。1888年,邓世昌以总兵记名简放,并加提督衔。是年10月,北洋海军正式组建成军,邓世昌任中军中营副将,仍兼“致远”舰管带。

1891年,李鸿章检阅北洋海军,邓世昌因训练有功,获“葛尔萨巴图鲁”勇号。 邓世昌是近代中国第一批自己培养出来的优秀海军将领。他“执事惟谨”,“治事精勤”,刻苦专研海军战略战术理论,注意学习西方海军的先进技术和经验。在他精心训练下,“致远”舰“使船如驶马,鸣炮如鸣镝,无不洞合机宜。”成为北洋舰队中整训有素,最有战力的主力战舰之一。

1894年9月17日,在中日黄海海战中,邓世昌指挥“致远”舰一直冲杀在前,在“阵云缭乱中,气象猛鸷,独冠全军”。后在日舰围攻下,“致远”多处受伤,船身倾斜。邓世昌对全舰官兵道:“吾辈从军卫国,早置生死于度外,今日之事,有死而已!”“然虽死,而海军声威弗替,是即所以报国也!”毅然驾舰全速撞向日第一游击舰队旗舰“吉野”号,决意与敌同归于尽。倭舰官兵见状大惊失色,拼命逃窜,并向“致远”舰连连发射鱼雷,“致远”舰躲过一条泡沫飞溅的鱼雷后,不幸为另一条鱼雷所中而沉没。邓世昌坠落海中后,其随从以救生圈相救,被他拒绝,并说:“我立志杀敌报国,今死于海,义也,何求生为!”,他养的爱犬“太阳”亦游至其旁,口衔其臂以救,邓世昌誓与军舰共存亡,毅然按犬首入水,自己亦同沉没于波涛之中,与全舰官兵250余人一同壮烈殉国。

邓世昌壮烈牺牲后,清廷谥以“壮节”,按提督例从优议恤并追赠太子少保衔,入祀京师昭忠祠。山东威海百姓感其忠烈,于1899年在成山上为邓世昌塑像建祠,以志永久敬仰。1996年年12月28日,中国人民解放军海军命名新式远洋综合训练舰为“世昌”号,以示中国海军风骨。

黄海海战是中日甲午战争中双方海军主力在黄海北部海域进行的战役规模的海战。亦称中日甲午海战、大东沟海战。1894年9月17日上午,中国海军提督丁汝昌率北洋舰队完成护送陆军去朝鲜的任务后,在返航途中到达鸭绿江口的大东沟海面,遭到日本舰队袭击,双方展开激烈的海战,“致远号”管带邓世昌、“经远号”管带林永生等率爱国官兵英勇抵抗,为国殉难。战事持续了5个多小时,北洋水师损失战舰5艘,但是主力尚存,日本海军损失惨重,企图一举歼灭北洋舰队的阴谋未成。战后,李鸿章实行了“避战保船”的方针,故意夸大舰队的损失程度,令舰队躲入威海卫港内,造成坐守待毙的局面,把海上的主动权让给日本。

黄海之战中日双方兵力、损失对比表:

| 中方 | 日方 | |

| 参战舰艇 | 10 | 12 |

| 火炮 | 161 | 277 |

| 兵力 | 2052 | 3333 |

| 舰船损失 | 5艘沉没 | 5艘重伤 |

| 伤亡人数 | 1200 | 300 |

黄海大战:

邓世昌:

邓世昌(1849—1894),清末海军名将,民族英雄。原名永昌,字正卿。广东番禺人。自小立志海军,以御强敌。1867年,考入船政学堂海军驾驶班第一期学习。1874年,以优异成绩从船政学堂毕业,被船政大臣沈葆桢奖以五品军功,派任“琛航”运输船大副。次年任“海东云”炮舰管带,时值日本派兵侵犯台湾,他奉命巡守澎湖、基隆,获升千总。后调任“振威”炮舰管带,代理“扬武”快船管驾,获荐保守备,加都司衔。

1880年,北洋大臣李鸿章“闻世昌熟悉管驾事宜,为水师中不易得之才”,遂将其调入北洋水师,任“飞霆”、“镇南”炮舰管带。是年冬,随记名提督丁汝昌赴英接收订造的“超勇”、“扬威”两巡洋舰,1881年11月,回天津大沽。次年升游击,任“扬威”巡洋舰管带,获“勃勇巴鲁图”勇号。 1887年春,邓世昌率队赴英国接收清政府向英、德订造的“致远”、“靖远”、“经远”、“来远”四艘巡洋舰,是年底回国。归途中,邓世昌沿徒安排舰队操演练习。因接舰有功,升副将,获加总兵衔,任“致远”舰管带。1888年,邓世昌以总兵记名简放,并加提督衔。是年10月,北洋海军正式组建成军,邓世昌任中军中营副将,仍兼“致远”舰管带。

1891年,李鸿章检阅北洋海军,邓世昌因训练有功,获“葛尔萨巴图鲁”勇号。 邓世昌是近代中国第一批自己培养出来的优秀海军将领。他“执事惟谨”,“治事精勤”,刻苦专研海军战略战术理论,注意学习西方海军的先进技术和经验。在他精心训练下,“致远”舰“使船如驶马,鸣炮如鸣镝,无不洞合机宜。”成为北洋舰队中整训有素,最有战力的主力战舰之一。

1894年9月17日,在中日黄海海战中,邓世昌指挥“致远”舰一直冲杀在前,在“阵云缭乱中,气象猛鸷,独冠全军”。后在日舰围攻下,“致远”多处受伤,船身倾斜。邓世昌对全舰官兵道:“吾辈从军卫国,早置生死于度外,今日之事,有死而已!”“然虽死,而海军声威弗替,是即所以报国也!”毅然驾舰全速撞向日第一游击舰队旗舰“吉野”号,决意与敌同归于尽。倭舰官兵见状大惊失色,拼命逃窜,并向“致远”舰连连发射鱼雷,“致远”舰躲过一条泡沫飞溅的鱼雷后,不幸为另一条鱼雷所中而沉没。邓世昌坠落海中后,其随从以救生圈相救,被他拒绝,并说:“我立志杀敌报国,今死于海,义也,何求生为!”,他养的爱犬“太阳”亦游至其旁,口衔其臂以救,邓世昌誓与军舰共存亡,毅然按犬首入水,自己亦同沉没于波涛之中,与全舰官兵250余人一同壮烈殉国。

邓世昌壮烈牺牲后,清廷谥以“壮节”,按提督例从优议恤并追赠太子少保衔,入祀京师昭忠祠。山东威海百姓感其忠烈,于1899年在成山上为邓世昌塑像建祠,以志永久敬仰。1996年年12月28日,中国人民解放军海军命名新式远洋综合训练舰为“世昌”号,以示中国海军风骨。

洋务运动:

洋务运动是清朝统治集团内部的开明之士在维护封建统治而倡导和主持的自强改革运动,是中国社会民族矛盾不断激化的产物。洋务运动的主要内容包括:以“自强”为旗号,采用西方先进的生产技术,创办了近代军事工业;以“求富”为旗号,兴办民用工业,洋务运动的重点由军事转向民用企业;编练新式军队;培养人才。为了适应洋务运动的需要,洋务派创办了新式学校,选送留学生楚国深造,培养了一批翻译、军事和科技人才。中日甲午战争标志着洋务运动的破产。

洋务运动的性质:

洋务运动是是一场由地主阶级领导的向西方学习的旨在维护封建统治的自救运动。

洋务运动兴起的背景:

经过两次鸦片战争后,清政府的统治阶级对于如何解决一系列的内忧外患问题,清政府内部出现了洋务派和顽固派。洋务派在中央以奕忻为代表,在地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表。他们在跟外国侵略者交涉和镇压人民起义的过程中,认识到列强的船坚炮利,技术精良,主张用西方先进的科学技术来维护清朝的统治。顽固派以大学生倭仁为代表。他们因循守旧、盲目排外、仇视一切外洋事务,主张原封不动地维护清朝统治。这两派展开了激烈的辩论,慈禧太后也是顽固派,不过她认为,在内外交困的形势下,要保护清朝的统治地位,必须依靠拥有实力并得到外国侵略者赏识的洋务派。所以,她采取了暂时支持洋务派的策略。

洋务运动兴起的原因:

1.太平天国运动和外国侵略冲击了清王朝的统治。

2.洋务派实力相对较强,主张“师夷长技以自强”,维护清王朝统治。

3.顽固派因循守旧,盲目排斥一切外洋事物。

4.总理衙门设立后,以慈禧为首的满清统治者,暂时支持了后实力且受外国侵略者赏识的洋务派。

5.工业革命的扩张,“中外和好”局面的形成为洋务运动的开展提供了可能。

总理衙门:

鸦片战争前,清政府认为同外国关系仅是“理藩而已,无所谓外交也”。俄国使臣来华,沿例由理藩院接待,其他各国均由礼部接待办理。鸦片战争后,由两广总督专办与欧美国家的交涉,特加钦差大臣头衔,称“五口通商大臣”。《北京条约》订立后,各国在华设使馆、驻使节。外国侵略者认为地方总督无权处理涉外事务,多次要求建立专门机构。1860年11月,英法联军依约从北京撤走,使奕忻大喜过望,在奏折中说:“该夷并不利我土地人民,犹可以信义笼络,驯服其性,自图振兴”,劝咸丰帝“尽可放心”回銮。1861年1月,奕忻再上奏折指出:“近年各路军机络绎,外国事务,头绪纷繁,驻京以后,若不悉心经理,专一其事,必致办理延缓,未能悉协机宜。”请求建立总理各国事务衙门.总理衙门首任事务大臣均为清朝贵族,且与外国侵略者关系密切,使总理衙门实际成为外国侵略者控制清政府的总枢纽,是中国半殖民地化的一个重要表现。总理衙门存在了40年。直到1901年,据《辛丑条约》第12款规定,改为外务部,仍位列六部之首。

洋务运动是清朝统治集团内部的开明之士在维护封建统治而倡导和主持的自强改革运动,是中国社会民族矛盾不断激化的产物。洋务运动的主要内容包括:以“自强”为旗号,采用西方先进的生产技术,创办了近代军事工业;以“求富”为旗号,兴办民用工业,洋务运动的重点由军事转向民用企业;编练新式军队;培养人才。为了适应洋务运动的需要,洋务派创办了新式学校,选送留学生楚国深造,培养了一批翻译、军事和科技人才。中日甲午战争标志着洋务运动的破产。

洋务运动的性质:

洋务运动是是一场由地主阶级领导的向西方学习的旨在维护封建统治的自救运动。

洋务运动兴起的背景:

经过两次鸦片战争后,清政府的统治阶级对于如何解决一系列的内忧外患问题,清政府内部出现了洋务派和顽固派。洋务派在中央以奕忻为代表,在地方以曾国藩、李鸿章、左宗棠、张之洞为代表。他们在跟外国侵略者交涉和镇压人民起义的过程中,认识到列强的船坚炮利,技术精良,主张用西方先进的科学技术来维护清朝的统治。顽固派以大学生倭仁为代表。他们因循守旧、盲目排外、仇视一切外洋事务,主张原封不动地维护清朝统治。这两派展开了激烈的辩论,慈禧太后也是顽固派,不过她认为,在内外交困的形势下,要保护清朝的统治地位,必须依靠拥有实力并得到外国侵略者赏识的洋务派。所以,她采取了暂时支持洋务派的策略。

洋务运动兴起的原因:

1.太平天国运动和外国侵略冲击了清王朝的统治。

2.洋务派实力相对较强,主张“师夷长技以自强”,维护清王朝统治。

3.顽固派因循守旧,盲目排斥一切外洋事物。

4.总理衙门设立后,以慈禧为首的满清统治者,暂时支持了后实力且受外国侵略者赏识的洋务派。

5.工业革命的扩张,“中外和好”局面的形成为洋务运动的开展提供了可能。

总理衙门:

鸦片战争前,清政府认为同外国关系仅是“理藩而已,无所谓外交也”。俄国使臣来华,沿例由理藩院接待,其他各国均由礼部接待办理。鸦片战争后,由两广总督专办与欧美国家的交涉,特加钦差大臣头衔,称“五口通商大臣”。《北京条约》订立后,各国在华设使馆、驻使节。外国侵略者认为地方总督无权处理涉外事务,多次要求建立专门机构。1860年11月,英法联军依约从北京撤走,使奕忻大喜过望,在奏折中说:“该夷并不利我土地人民,犹可以信义笼络,驯服其性,自图振兴”,劝咸丰帝“尽可放心”回銮。1861年1月,奕忻再上奏折指出:“近年各路军机络绎,外国事务,头绪纷繁,驻京以后,若不悉心经理,专一其事,必致办理延缓,未能悉协机宜。”请求建立总理各国事务衙门.总理衙门首任事务大臣均为清朝贵族,且与外国侵略者关系密切,使总理衙门实际成为外国侵略者控制清政府的总枢纽,是中国半殖民地化的一个重要表现。总理衙门存在了40年。直到1901年,据《辛丑条约》第12款规定,改为外务部,仍位列六部之首。

兴中会:

兴中会是中国第一次资产阶级革命团体,于1894年11月,由孙中山在檀香山正式成立。兴中会的革命纲领和奋斗目标是:“驱除鞑虏,恢复中华,创立合众政府。”1895年2月,孙中山到香港,联合当地的进步团体辅仁文社,成立了兴中会总部,重新修订了《兴中会章程》,并建立、健全了各级组织。檀香山兴中会的创建和香港兴中会总部的成立,标志着孙中山民主革命思想的基本形成,从此坚定地走上推翻清王朝、建立资产阶级共和国的革命道路。1895年10月,兴中会发动了广州起义,因事泄而未成。1905年兴中会与华兴会、光复会等共同成立中国同盟会。

同盟会:

中国同盟会简称同盟会,是由孙中山领导和组织的海外中国人为主的一个全国性的资产阶级革命政党。于1905年8月20日在日本东京成立,大会推举了孙中山为总理,黄兴为执行部庶务科总干事。同盟会的机关刊物是《民报》,政治纲领是“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”。同盟会的成立基本上结束了各革命团体分散斗争的局面,使中国的民主革命有了统一的领导核心和明确的奋斗目标。同盟会曾试图在中国多处组织起义,试图推翻清政府,但是都没有成功。武昌起义成立后不久就开始出现了分裂。

三民主义:

三民主义是孙中山民主革命的思想的集中概括。1905年11月,孙中山在《民报发刊词》中,将同盟会的十六字政治纲领归结为民族、民权、民生三大主义,简称三民主义。民族主义包括“驱除鞑虏,恢复中华”两项内容。即是要以革命手段推翻满族贵族为首清朝政府,建立以汉族为主体的民族国家。民权主义的内容是“创立民国”,即推翻君主专制制度,这是三民主义的核心。民生主义内容是“平均地权”,其核心是解决土地问题。三民主义是中国旧民主主义革命时期比较完整的资产阶级民族革命纲领。

孙中山提出的“驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权”的政治纲领和三民主义的关系:

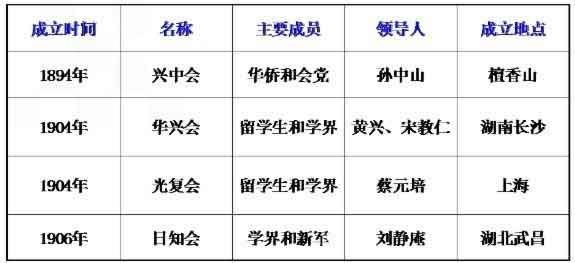

孙中山创建革命党:

1894年,在檀香山成立了革命团体兴中会,它是中国第一个资产阶级革命团体。

1905年,在东京建立革命组织——中国同盟会,它是中国第一个全国规模的资产阶级革命政党,大大推动了全国资产阶级民主革命运动。发刊机关:《民报》。指导思想:三民主义(民族主义、民权主义、民生主义)。

民主革命团体:

黄花岗起义:

1911年4月27日,中国同盟会在广州发动反清武装起义。1910年11月13日,孙中山在槟榔屿秘密议定广州起义的计划。1911年1月,黄兴、赵声等在香港成立统筹部。4月27日,黄兴率敢死队进攻广州两广总督衙门,与清军激战一昼夜,因伤亡过大退却。方声洞、林觉民、喻培伦等一百余人被捕就义,事后,收殓遗骸72具于广州黄花岗,史称“黄花岗七十二烈士”。

徐锡麟起义:

光复会会员徐锡麟在安徽、浙江等地发动的武装起义。1907年,徐锡麟利用自己的职务之便,与女革命党人浙江同盟会负责人秋瑾联系,准备于浙、皖两省同时起义。7月6日,徐锡麟在安庆刺杀安徽巡抚恩铭,率领学生军起义,攻占军械所,激战4小时,失败被捕就义。后来,秋瑾也被捕杀害。

新文化运动:

包括“五四”前期的启蒙运动和“五四”后的马克思主义思想解放运动。时间从1915年《新青年》创刊到1921年7月中国共产党成立。1915年9月,陈独秀创办《新青年》。标志着新文化运动的兴起,提出的口号是“民主”和“科学”。新文化的主要内容有:提倡民主,反对专制;提倡科学,反对迷信;提倡新文学,反对旧文学。“五四”前期新文化运动,主要是传播西方资产阶级自由平等学说和进化论思想,其性质仍属于旧民主主义。俄国十月革命后,马克思主义开始广泛传播,已是为在中国建立无产阶级的领导和人民民主共和国作舆论准备,其性质属于新民主主义了。

新文化运动:

1、背景:

西方民主、自由、平等思想传入中国;袁世凯实行专制独裁统治;资产阶级要求实行民族政治。 2.开始标志:1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》(《新青年》);口号(两面旗帜):“民主”“科学”。

2、代表人物:

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等。主阵地:《新青年》杂志。主要活动基地:北京大学。

3、内容:

前期(1915-1918)

提倡民主,反对独裁专制;提倡科学,反对迷信盲从;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学,斗争矛头指向尊孔复古的逆流。

后期(1919-1923)

宣传马克思主义(最早宣传马克思主义:李大钊《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》)。

4、意义:

是我国历史上一次空前的思想大解放运动。它启发着人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

新文化运动斗争锋芒为何是孔教:

窃取辛亥革命果实的袁世凯,为实现独裁和专制,颁布《中华民国约法》,规定“国民教育,以孔子之道为修身之本”,推行孔教。他妄图利用儒家的“纲常伦理”以及封建统治阶级利用儒家维护其统治。以陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等人为代表的进步知识分子,从总结辛亥革命的经验教训着手,通过对辛亥革命失败的思考,认为以往先觉者所进行的救国斗争所以屡遭失败,中国国民对之“若观对岸之火,熟视而无所容心”是根本原因。由此认定,为了建立名副其实的共和国,必须根本改造国民性。“伦理问题不解决,则政治学术,皆枝叶问题”。面对“尊孔”逆流,他们高举“民主”和“科学”两面大旗,号召人们“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说的囵圄,以求得思想的解放”,由此掀起了一场宣传资产阶级文化,批判封建文化的新文化运动。

包括“五四”前期的启蒙运动和“五四”后的马克思主义思想解放运动。时间从1915年《新青年》创刊到1921年7月中国共产党成立。1915年9月,陈独秀创办《新青年》。标志着新文化运动的兴起,提出的口号是“民主”和“科学”。新文化的主要内容有:提倡民主,反对专制;提倡科学,反对迷信;提倡新文学,反对旧文学。“五四”前期新文化运动,主要是传播西方资产阶级自由平等学说和进化论思想,其性质仍属于旧民主主义。俄国十月革命后,马克思主义开始广泛传播,已是为在中国建立无产阶级的领导和人民民主共和国作舆论准备,其性质属于新民主主义了。

新文化运动:

1、背景:

西方民主、自由、平等思想传入中国;袁世凯实行专制独裁统治;资产阶级要求实行民族政治。 2.开始标志:1915年陈独秀在上海创办《青年杂志》(《新青年》);口号(两面旗帜):“民主”“科学”。

2、代表人物:

陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等。主阵地:《新青年》杂志。主要活动基地:北京大学。

3、内容:

前期(1915-1918)

提倡民主,反对独裁专制;提倡科学,反对迷信盲从;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学,斗争矛头指向尊孔复古的逆流。

后期(1919-1923)

宣传马克思主义(最早宣传马克思主义:李大钊《庶民的胜利》《布尔什维主义的胜利》)。

4、意义:

是我国历史上一次空前的思想大解放运动。它启发着人们追求民主和科学,探索救国救民的真理,为马克思主义在中国的传播创造了条件。

新文化运动斗争锋芒为何是孔教:

窃取辛亥革命果实的袁世凯,为实现独裁和专制,颁布《中华民国约法》,规定“国民教育,以孔子之道为修身之本”,推行孔教。他妄图利用儒家的“纲常伦理”以及封建统治阶级利用儒家维护其统治。以陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等人为代表的进步知识分子,从总结辛亥革命的经验教训着手,通过对辛亥革命失败的思考,认为以往先觉者所进行的救国斗争所以屡遭失败,中国国民对之“若观对岸之火,熟视而无所容心”是根本原因。由此认定,为了建立名副其实的共和国,必须根本改造国民性。“伦理问题不解决,则政治学术,皆枝叶问题”。面对“尊孔”逆流,他们高举“民主”和“科学”两面大旗,号召人们“冲决过去历史之网罗,破坏陈腐学说的囵圄,以求得思想的解放”,由此掀起了一场宣传资产阶级文化,批判封建文化的新文化运动。

发现相似题

与““此日漫挥天下泪,有公足壮海军威”这幅挽联最可能是写给下列...”考查相似的试题有:

- 时间:1902年。地点:在北京郊区的一个农家院落内。一位祖籍香港岛、1842年年移居台湾、1897年又移居北京东交民巷,一年前被...

- 读图观察,回答问题。某班兴趣小组在学习了中国近代史后设计了下面的年代尺,请你仔细观察,然后回答问题。(1)在时间点A和D...

- 为欧洲资本主义社会的产生奠定了思想文化基础的是A.文艺复兴B.开辟新航路C.马克思主义的诞生D.大化改新

- 看图答题A、《民报》B、江南制造总局C、《新青年》 D、公车上书(1)将图中资料的字母代号填在相应的横线上。①属于洋务运动时...

- 在老师的指导下,历史小组围绕“近代化的探索”这一学习主题,通过搜索,整理,分析资料,进行探究活动,请你一起来参加。(1)...

- 阅读下列材料:材料一曾国藩说:“今日和议既成,中外贸易有无交通,购买外洋器物,尤属名正言顺。购成之后,访募覃思之士,智...

- 1912年元旦,孙中山在北京宣誓就职,宣告中华民国临时政府成立。错误: 改正:

- 某历史举小组想考察近代中国资产阶级革命派的一些革命活动和思想,下列刊物首选[ ]A.《民报》B.《时务报》C.《湘学报》D....

- 中国同盟会的政治纲领是:“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权。”孙中山后来把它阐发为哪三大主义①民族②民主③民权④民生[...

- 阅读下列材料材料一:新文化运动是中国近代史上一次空前的思想解放运动,北京大学和某杂志成为它的主要阵地。五四运动后,宣...