本试题 “文物是鲜活的历史。下列文物中能够反映出商朝社会生活情况的是①兵马俑②司母戊鼎③甲骨文④铁农具[ ]A.①③B.②③C.①②D.③④” 主要考查您对夏商周的青铜冶铸技术、青铜艺术

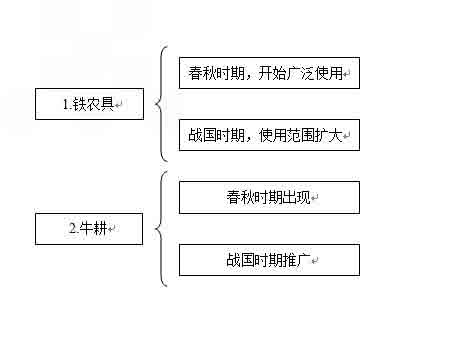

铁农具和牛耕的使用

文字的演变(甲骨文,金文,大篆)

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 夏商周的青铜冶铸技术、青铜艺术

- 铁农具和牛耕的使用

- 文字的演变(甲骨文,金文,大篆)

是指铜与锡的合金,还加入少量的铅。青铜中的铜,系指红铜,质地比较柔软,铸成工具或器具不太适用,而加入锡变成青灰色,所以叫青铜,质地坚硬,制造出来的工具,使用比较合适,制成的器具也相当美观。

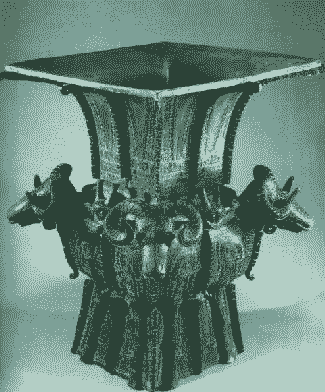

商周青铜艺术:

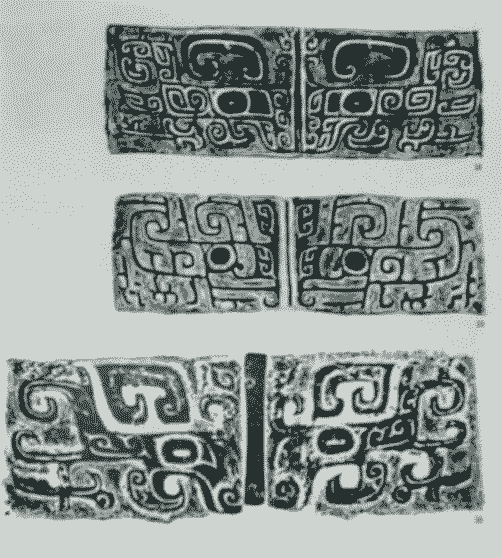

商周饕餮纹拓片:

青铜艺术:

意义:青铜器的产量和质量折射出国力的盛衰,技艺精湛、气势浑厚的青铜大鼎象征着那个时代灿烂辉煌的文明。

青铜器出现在原始社会末期,夏朝时增多,商朝是灿烂时代,西周时用于祭祀。商朝著名的青铜器有:司母戊鼎、四羊方尊。商朝制造的司母戊鼎是世界上已发现的最大青铜器。

成都平原——“三星堆” 青铜文化代表:青铜面具像、大型青铜立人像、青铜神树。

春秋时期铁农具和牛耕的使用:

1、春秋时期,我国开始出现铁农具。到战国时,铁农具的使用范围扩大。

2、春秋末年,我国已使用牛耕。战国时期,牛耕进一步推广。牛耕是我国农业史上的一次革命。

3、铁农具和牛耕的推广,使土地利用率和农作物产量显著提高。

铁农具和牛耕对生产力和生产关系的影响:

铁农具和牛耕促进了井田制的瓦解。由于广泛使用铁农具和牛耕,耕地面积和农业产量大幅度提高,使单位生产和个体经营的特色的小农阶层成为社会基础的可能,井田制中“千耦其耕”的奴隶集体耕种的方式已经不适应生产力发展,而分散的,一家一户制的封建经济形式兴起了。

与过去相比,春秋战国时期人们的劳动工具的变化:

生产工具不断改进;

过去:石器、木器、骨器、青铜器。

春秋战国:铁农具和牛耕的广泛使用和推广。

铁农具和牛耕推广的作用:

1、经济上:提高了生产效率,促进农业生产发展。

2、政治上:使得新兴的地主阶级开始登上历史舞台。

铁农具和牛耕的使用状况:

我国最早使用铁农具的记载:

我国铁农具的最早使用可以追溯到春秋时期。《管子》一书中记载,春秋时齐国已经用铁农具耕种土地,这是我国有关使用铁器进行农业生产的最早文字记载。在湖南、江苏等地的春秋墓葬中,曾发现一批铁农具。成书于战国时期的《山海经》上记载的铁矿山达三十多处。在公元前五世纪的春秋、战国之际,又创造了铸铁柔化处理技术,用来制造韧性铸铁农具,从而使铁农具得以广泛使用,这项发明比西方早2000多年。

甲骨文:主要指中国商朝晚期(前14~前11世纪)王室用于占卜或者记事在龟甲或是兽骨契刻的文字,是中国已知最早的成体系的文字形式,今天的汉字也与甲骨文有渊源关系。

卜辞:商朝王室将占卜结果刻在龟甲或兽骨之上,成为一段或长或短的记事文,称为卜辞,甲骨卜辞记录反映了商王的活动和商朝政、治经济情况,对研究商朝历史有着重要价值。

金文:金文是指铸刻在商周青铜器上的铭文,也称钟鼎文。

大篆:大篆是西周晚期普遍采用的字体。

汉字与甲骨文的渊源:

甲骨文是汉字的书体之一,也是现存中国最古老的一种成熟文字。从殷墟出土的大量刻有卜辞的甲骨,这些字都具备了汉字的基本结构,从甲骨已被识别的约1500个单字来看,它已具备了“象形、会意、形声、指示、转注、假借”的造字方法,很多字都是汉字的雏形。这些都是说明了甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是一种比较成熟的文字。

甲骨文和汉字的对照表:

殷墟:

殷墟是中国商代后期都城遗址,位于中国河南安阳市殷都区小屯村周围。殷墟是中国历史上第一个文献可考、并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址。殷墟的发现和发掘被评为20世纪中国“100项重大考古发现”之首。2006年7月13日,殷墟在联合国教科文组织第30届世界遗产大会上被列入《世界遗产名录》。

与“文物是鲜活的历史。下列文物中能够反映出商朝社会生活情况的...”考查相似的试题有:

- 我国青铜制造业最早出现在( )A.夏朝时期B.原始社会末期C.西周时期D.商朝时期

- “一切事物都有对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方能够相互转化。”提出该主张的是A.老子B.孔子C.墨子D.韩非子

- 如图所示器具可以证明我国商周时期A.原始农耕文明出现B.铁器开始使用C.畜牧业发达D.青铜工艺水平高超

- 春秋战国时期,名家辈出,名言流芳。孟子的名言为( )

- 唐朝诗人杜牧有一首诗写道:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂”,其中的“清明”是24个节气之一。我国测定一年分为24个节气是在A...

- 改错题。小孙同学以“中国历史上早期的农耕文明”为题写了一段文字,可其中有5个地方写错了,你能为他改正吗?我国新石器时代的...

- 下列有关公元纪年的叙述正确的是A.公元前和公元后是以公元元年为界B.公元前某年的数字越大,说明时间越晚C.公元前221年通...

- 研究甲骨文的著名学者郭沫若曾经说过“一片甲骨惊天下”,这是因为甲骨文[ ]A.能证实尧舜禹的传说真实可靠B.是刻在龟甲兽骨上...

- “学问虽远在中国,亦当求之。”这句话出自A.穆罕默德 B.马可·波罗C.释迦牟尼D.屋大维

- 历史学习小组开展“古希腊—西方文明之源”主题探究活动,下列与此主题无关的是( )A.《天方夜谭》B.《荷马史诗》C.浮力定律...