本试题 “下列做法可以达到预期目的是( )A.用氖气作焊接金属的保护气B.加入净水剂(如明矾),使硬水转化成纯净水C.寻找新的催化剂使水变成油D.做测定空气中氧气...” 主要考查您对空气中氧气含量的测定

硬水和软水

质量守恒定律

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 空气中氧气含量的测定

- 硬水和软水

- 质量守恒定律

空气中氧气含量的测定实验是初中化学的一个重要实验,同时也是历年各地中考命题的热点。近年来在课本实验的基础上进行拓展、创新,旨在考查同学们的实验探究能力及创新思维能力已成为中考命题的趋势。

空气中氧气含量的测定实验:

| 原理 | 利用红磷在空气中燃烧,将瓶内氧气消耗掉,生成五氧化二磷固体,使空气内压强减少,在大气压作用下,进入容器内水的体积即为减少的氧气的体积。4P + 5O2 2P2O5 2P2O5 |

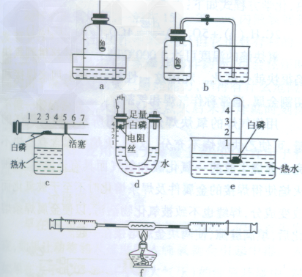

| 装置 |  |

| 步骤 | ①连接装置,检查装置气密性 ②把集气瓶的容积分成5等份,做好记号。 ③用止水夹夹紧胶管。 ④在燃烧匙内放入过量的红磷。 ⑤点燃燃烧匙中的红磷,立即伸入集气瓶中,把塞子塞紧 ⑥待红磷熄灭并冷却后,打开止水阀 |

| 现象 | ①集气瓶中有大量的白烟生成,并放出热量 ②打开止水夹,烧杯中的水倒流到集气瓶中,并上升到约1/5处 |

| 结论 | 空气中氧气的体积分数约为1/5。 |

实验中的注意事项:

1.测定空气中氧气的体积分数时,所用物质应满足的条件:

①此物质能够在空气中中燃烧,不能用铁丝代替,铁丝在空气中不能燃烧

②此物质在空气中燃烧的时只能消耗氧气,不能消耗其他气体。不能选用镁代替红磷,因为镁不仅与空气中的氧气反应,还和二氧化碳反应。

③此物质在空气中燃烧时只能生成固体,而不能生成气体,一般不用木炭,硫代替红磷。

2.实验失败与成功的原因:

①装置不漏气是本实验成功的关键,所以实验前应检查装置的气密性。如果气密性不好,外界空气会进入容器,使测定结果低于1/5。

②实验中红磷要过量,以消耗容器内全部氧气,否则会使测定结果低于1/5.

③实验完毕,待容器冷却至室温后,再打开止水夹,观察进水的体积,避免因温度高,气体膨胀,使测定结果低于1/5.

空气中氧气含量测定实验的改进:

1.测定原理:

(1)红磷(白磷)在密闭的容器中燃烧,消耗氧气,生成白色固体五氧化二磷。密闭容器内压强减小,大气压将水压入容器,通过测定容器中的水的量测定氧气在空气中的含量。

(2)利用金属与氧气反应,消耗密闭容器中的氧气使密闭容器内压强减小,在大气压的作用下,推动刻度器上的活塞移动,测出氧气体积。

2.装置

3.实验现象

(1)红磷(白磷)燃烧,产生大量白烟

(2)a中睡眠上升约占钟罩内空气体积的1/5

b中进入集气瓶中水的体积约占集气瓶液面以上容积的1/5

c中活塞移动到4处

d中U形管左侧液面上升至刻度1处

e中试管中液面上升至刻度1处

f中右侧的活塞会左移

4.结论

空气中氧气体积约占空气总体积的1/5

5.注意事项

(1)实验中红磷要过量,以消耗容器内全部氧气,否则会使测定结果低于1/5.

(2)装置不漏气是本实验成功的关键,所以实验前应检查装置的气密性。如果气密性不好,外界空气会进入容器,使测定结果低于1/5。

(3)不能用硫、木炭、铁丝等代替红磷(白磷)。因为硫或木炭燃烧后产生的气体会弥补反应所消耗的氧气,导致测得的体积不准确,而细铁丝在空气中难以燃烧,氧气体积几乎不变,因此密闭空气内水面不上升。

(4)导气管要夹紧,燃烧匙放入集气瓶时要迅速,防止空气受热膨胀,从导气管或集气瓶逸出,导致进入水的体积增多,使实验结果偏高。

定义:

硬水是含有较多可溶性钙、镁化合物的水。

软水是不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水。

水的硬度:

水的硬度常用一种规定的标准来衡量,这个标准是:把1L水里含10mgCaO(或相当于10mgCaO)称为1度。

硬水和软水的检验:

(1)用肥皂水来检验硬水和软水,把肥皂水滴在水里搅拌,产生泡沫多的是软水,产生泡沫少或不产生泡沫的是硬水

(2)用加热煮沸的方法检验硬水和软水。水加热煮沸时,有较多沉淀的是硬水,不产生沉淀或者产生沉淀较少的是软水。

硬水的软化:

就是设法除去硬水中的钙、镁化合物。

硬水软化的方法:生活中常用煮沸法,工业上常用离子交换法和药剂软化法,实验室常用蒸馏法,蒸馏法是净化程度较高的水,蒸馏时应注意以下几点:

①蒸馏瓶中的液体不能超过其容积的2/3.

②加热时,应在烧瓶中放几粒沸石(或碎瓷片)。

③装置气密性良好

④水银温度计的水银球应放在蒸馏烧瓶的支管口附近。

使用硬水造成的危害:

饮用水中含有微量的钙、镁成分,对人体健康是有益的。但是,水中含太多的钙、镁成分,对生活和生产都有危害。

①用硬水洗涤,不仅浪费肥皂,而且会在织物上积有肥皂跟钙、镁反应后生成的沉淀,不容易洗干净,还会使纤维变脆、易断。

②硬水有苦涩味,长期饮用硬水会使人的胃肠功能紊乱,出现不同程度的腹胀、腹泻和腹痛。

③锅炉用水硬度太大,会产生水垢,这会大大降低锅炉的导热能力,造成燃料的浪费。另外,当水垢爆裂脱落时,会造成炉壁局部受热不均,易引起锅炉爆炸。

离子交换法:

离子交换法是工业生产软化水的重要方法之一。离子交换法的原理:离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团(一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子),当含钙、镁离子较高的硬水经过离子交换树脂时,离子交换树脂即可以释放出钠离子,其功能基团与钙、镁离子结合。这样水中的钙、镁离子含量下降,水的硬度降低,硬水即可被软化为软水。离子交换法的流程为:工作(即交换)、反洗、再生、清洗四个过程。

硬水是含有较多可溶性钙、镁化合物的水。

软水是不含或含较少可溶性钙、镁化合物的水。

水的硬度:

水的硬度常用一种规定的标准来衡量,这个标准是:把1L水里含10mgCaO(或相当于10mgCaO)称为1度。

硬水和软水的检验:

(1)用肥皂水来检验硬水和软水,把肥皂水滴在水里搅拌,产生泡沫多的是软水,产生泡沫少或不产生泡沫的是硬水

(2)用加热煮沸的方法检验硬水和软水。水加热煮沸时,有较多沉淀的是硬水,不产生沉淀或者产生沉淀较少的是软水。

硬水的软化:

就是设法除去硬水中的钙、镁化合物。

硬水软化的方法:生活中常用煮沸法,工业上常用离子交换法和药剂软化法,实验室常用蒸馏法,蒸馏法是净化程度较高的水,蒸馏时应注意以下几点:

①蒸馏瓶中的液体不能超过其容积的2/3.

②加热时,应在烧瓶中放几粒沸石(或碎瓷片)。

③装置气密性良好

④水银温度计的水银球应放在蒸馏烧瓶的支管口附近。

使用硬水造成的危害:

饮用水中含有微量的钙、镁成分,对人体健康是有益的。但是,水中含太多的钙、镁成分,对生活和生产都有危害。

①用硬水洗涤,不仅浪费肥皂,而且会在织物上积有肥皂跟钙、镁反应后生成的沉淀,不容易洗干净,还会使纤维变脆、易断。

②硬水有苦涩味,长期饮用硬水会使人的胃肠功能紊乱,出现不同程度的腹胀、腹泻和腹痛。

③锅炉用水硬度太大,会产生水垢,这会大大降低锅炉的导热能力,造成燃料的浪费。另外,当水垢爆裂脱落时,会造成炉壁局部受热不均,易引起锅炉爆炸。

离子交换法:

离子交换法是工业生产软化水的重要方法之一。离子交换法的原理:离子交换树脂是一种聚合物,带有相应的功能基团(一般情况下,常规的钠离子交换树脂带有大量的钠离子),当含钙、镁离子较高的硬水经过离子交换树脂时,离子交换树脂即可以释放出钠离子,其功能基团与钙、镁离子结合。这样水中的钙、镁离子含量下降,水的硬度降低,硬水即可被软化为软水。离子交换法的流程为:工作(即交换)、反洗、再生、清洗四个过程。

质量守恒定律的概念及对概念的理解:

(1)概念:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和。这个规律就叫做质量守恒定律。

(2)对概念的理解:

①质量守恒定律只适用于化学反应,不能用于物理变化例如,将2g水加热变成2g水蒸气,这一变化前后质量虽然相等,但这是物理变化,不能说它遵守质量守恒定律。

②质量守恒定律指的是“质量守恒”,不包括其他方面的守恒,如对反应物和生成物均是气体的反应来说,反应前后的总质量守恒,但是其体积却不一定守恒。

③质量守恒定律中的第一个“质量”二字,是指“参加”化学反应的反应物的质量,不是所有反应物质量的任意简单相加。

例如,2g氢气与8g氧气在点燃的条件下,并非生成10g水,而是1g氢气与8g氧气参加反应,生成9g水

④很多化学反应中有气体或沉淀生成,因此“生成的各物质质量总和”包括了固态、液态和气态三种状态的物质,不能把生成的特别是逸散到空气中的气态物质计算在“总质量”之外而误认为化学反应不遵循质量守恒定律

质量守恒定律的微观实质:

(1)化学反应的实质在化学反应过程中,参加反应的各物质(反应物) 的原子,重新组合而生成其他物质(生成物)的过程。由分子构成的物质在化学反应中的变化过程可表示为:

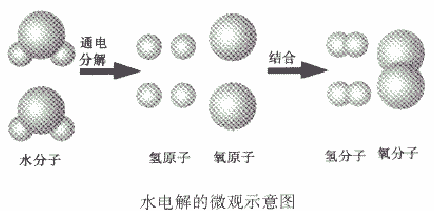

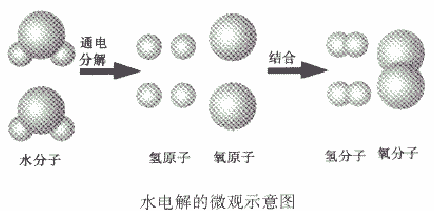

(2)质量守恒的原因在化学反应中,反应前后原子的种类没有改变,数目没有增减,原子本身的质量也没有改变,所以,反应前后的质量总和必然相等。例如,水通电分解生成氢气和氧气,从微观角度看:当水分子分解时,生成氢原子和氧原子,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子。

质量守恒定律的延伸和拓展理解:

质量守恒定律要抓住“六个不变”,“两个一定变”“两个可能变”。

如从水电解的微观示意图能得出的信息:

①在化学反应中,分子可以分成原子,原子又重新组合成新的分子;

②一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的,或一个氧分子由两个氧原子构成、一个氧分子由两个氢原子构成。或氢气、氧气是单质,水是化合物

③原子是化学变化中的最小粒子。

④水是由氢、氧两种元素组成的。

⑤在化学反应,氧元素的种类不变。

⑥在化学反应中,原子的种类、数目不变。

⑦参加反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。

质量守恒定律的发现:

1. 早在300多年前,化学家们就对化学反应进行定量研究。1673年,英国化学家波义耳(RobertBoyle, 1627-1691)在一个敞口的容器中加热金属,结果发现反应后容器中物质的质量增加了。

2. 1756年,俄国化学家罗蒙诺索夫把锡放在密闭的容器里锻烧,锡发生变化,生成白色的氧化锡,但容器和容器里物质的总质量,在锻烧前后并没有发生变化。经过反复实验,都得到同样的结果,于是他认为在化学变化中物质的质量是守恒的。

3. 1774年,法国化学家拉瓦锡用精确的定量实验法,在密封容器中研究氧化汞的分解与合成中各物质质量之间的关系,得到的结论是:参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。

4. 后来.人们用先进的测址仪器做了大量精度极高的实验,确认拉瓦易的结论是正确的。从此,质量守恒定律被人们所认识。

质量守恒定律的应用:

(1)解释问题

①解释化学反应的本质—生成新物质,不能产生新元素(揭示伪科学的谎言问题)。

②解释化学反应前后物质的质量变化及用质量差确定某反应物或生成物。

(2)确定反应物或生成物的质量

确定反应物或生成物的质量时首先要遵循参加反应的各种物质的质量总量等于生成的各种物质的质量总和;其次各种物质的质量比等于相对分子质量与化学计量数的乘积之比。

(3)确定物质的元素组成

理解在化学反应前后,元素的种类不发生改变。可通过计算确定具体的元素质量。

(4)确定反应物或生成物的化学式

比较反应前后各种原子个数的多少,找出原子个数的差异。但不能忘记化学式前的化学计量数。

(5)确定某物质的相对分子质量(或相对原子质量)

运用质量守恒定律确定某物质的相对分子质量 (或相对原子质量)时,首先寻找两种已知质量的物质,再根据化学方程式中各物质间的质量成正比即可计算得出。注意观察物质化学式前面的化学计量数。

(6)确定化学反应的类型

判定反应的类型,首先根据质量守恒定律判断反应物、生成物的种类和质量(从数值上看,反应物质量减少,生成物质最增加)。如果是微观示意图,要对比观察减少的粒子和增加的粒子的种类和数目再进行判断。

(7)判断化学方程式是否正确

根据质量守恒定律判断化学方程式的对与否关键是看等号两边的原子总数是否相等,同时注意化学式书写是否有误。

(1)概念:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和。这个规律就叫做质量守恒定律。

(2)对概念的理解:

①质量守恒定律只适用于化学反应,不能用于物理变化例如,将2g水加热变成2g水蒸气,这一变化前后质量虽然相等,但这是物理变化,不能说它遵守质量守恒定律。

②质量守恒定律指的是“质量守恒”,不包括其他方面的守恒,如对反应物和生成物均是气体的反应来说,反应前后的总质量守恒,但是其体积却不一定守恒。

③质量守恒定律中的第一个“质量”二字,是指“参加”化学反应的反应物的质量,不是所有反应物质量的任意简单相加。

例如,2g氢气与8g氧气在点燃的条件下,并非生成10g水,而是1g氢气与8g氧气参加反应,生成9g水

④很多化学反应中有气体或沉淀生成,因此“生成的各物质质量总和”包括了固态、液态和气态三种状态的物质,不能把生成的特别是逸散到空气中的气态物质计算在“总质量”之外而误认为化学反应不遵循质量守恒定律

质量守恒定律的微观实质:

(1)化学反应的实质在化学反应过程中,参加反应的各物质(反应物) 的原子,重新组合而生成其他物质(生成物)的过程。由分子构成的物质在化学反应中的变化过程可表示为:

(2)质量守恒的原因在化学反应中,反应前后原子的种类没有改变,数目没有增减,原子本身的质量也没有改变,所以,反应前后的质量总和必然相等。例如,水通电分解生成氢气和氧气,从微观角度看:当水分子分解时,生成氢原子和氧原子,每两个氢原子结合成一个氢分子,每两个氧原子结合成一个氧分子。

质量守恒定律的延伸和拓展理解:

质量守恒定律要抓住“六个不变”,“两个一定变”“两个可能变”。

| 六个不变 | 宏观 | 反应前后的总质量不变 |

| 元素的种类不变 | ||

| 元素的质量不变 | ||

| 微观 | 原子的种类不变 | |

| 原子的数目不变 | ||

| 原子的质量不变 |

| 两个一定变 | 物质的种类一定变 |

| 构成物质的分子种类一定变 |

| 两个可能变 | 分子的总数可能变 |

| 元素的化合价可能变 |

如从水电解的微观示意图能得出的信息:

①在化学反应中,分子可以分成原子,原子又重新组合成新的分子;

②一个水分子是由两个氢原子和一个氧原子构成的,或一个氧分子由两个氧原子构成、一个氧分子由两个氢原子构成。或氢气、氧气是单质,水是化合物

③原子是化学变化中的最小粒子。

④水是由氢、氧两种元素组成的。

⑤在化学反应,氧元素的种类不变。

⑥在化学反应中,原子的种类、数目不变。

⑦参加反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。

质量守恒定律的发现:

1. 早在300多年前,化学家们就对化学反应进行定量研究。1673年,英国化学家波义耳(RobertBoyle, 1627-1691)在一个敞口的容器中加热金属,结果发现反应后容器中物质的质量增加了。

2. 1756年,俄国化学家罗蒙诺索夫把锡放在密闭的容器里锻烧,锡发生变化,生成白色的氧化锡,但容器和容器里物质的总质量,在锻烧前后并没有发生变化。经过反复实验,都得到同样的结果,于是他认为在化学变化中物质的质量是守恒的。

3. 1774年,法国化学家拉瓦锡用精确的定量实验法,在密封容器中研究氧化汞的分解与合成中各物质质量之间的关系,得到的结论是:参加化学反应的各物质的质量总和等于反应后生成的各物质的质量总和。

4. 后来.人们用先进的测址仪器做了大量精度极高的实验,确认拉瓦易的结论是正确的。从此,质量守恒定律被人们所认识。

质量守恒定律的应用:

(1)解释问题

①解释化学反应的本质—生成新物质,不能产生新元素(揭示伪科学的谎言问题)。

②解释化学反应前后物质的质量变化及用质量差确定某反应物或生成物。

(2)确定反应物或生成物的质量

确定反应物或生成物的质量时首先要遵循参加反应的各种物质的质量总量等于生成的各种物质的质量总和;其次各种物质的质量比等于相对分子质量与化学计量数的乘积之比。

(3)确定物质的元素组成

理解在化学反应前后,元素的种类不发生改变。可通过计算确定具体的元素质量。

(4)确定反应物或生成物的化学式

比较反应前后各种原子个数的多少,找出原子个数的差异。但不能忘记化学式前的化学计量数。

(5)确定某物质的相对分子质量(或相对原子质量)

运用质量守恒定律确定某物质的相对分子质量 (或相对原子质量)时,首先寻找两种已知质量的物质,再根据化学方程式中各物质间的质量成正比即可计算得出。注意观察物质化学式前面的化学计量数。

(6)确定化学反应的类型

判定反应的类型,首先根据质量守恒定律判断反应物、生成物的种类和质量(从数值上看,反应物质量减少,生成物质最增加)。如果是微观示意图,要对比观察减少的粒子和增加的粒子的种类和数目再进行判断。

(7)判断化学方程式是否正确

根据质量守恒定律判断化学方程式的对与否关键是看等号两边的原子总数是否相等,同时注意化学式书写是否有误。

发现相似题

与“下列做法可以达到预期目的是( )A.用氖气作焊接金属的保护...”考查相似的试题有:

- 根据图片回答以下问题.(1)仪器a的名称______;A装置的实验现象______;写出反应的化学方程式______.(2)B装置中石蕊溶液...

- 下列方法能够用来区别硬水和软水的是( )A.观察颜色B.加入明矾C.溶解食盐D.加入肥皂水搅拌

- 请你根据学习的化学知识回答下列问题:(1)浓氨水可以使酚酞试液变成红色,浓氨水具有挥发性.往如图试管口的棉花滴10滴浓氨...

- 水是人类生存不可缺少的物质.请你回答以下问题:(1)硬水会给生产和生活带来许多不便,在生活中用______区别硬水和软水,生...

- 在2Mg+O2 点燃 . 2MgO的反应中,参加反应的氧气的质量和生成的氧化镁的质量关系( )A.氧气的质量<氧化镁的质量B.氧气的质...

- 3.6克有机物在空气中充分燃烧后化成4.4克CO2和3.6克水,此刻有机物中( )A.一定含有C、H、O三种元素B.一定含有C、H元素,...

- 下列反应发生后,溶液的总质量会减少的是( )A.Fe+H2SO4B.Fe+AgNO3C.Fe(OH)3+HClD.Fe2O3+HNO3

- (1)中和4g的氢氧化钠固体需某种稀盐酸的质量为ag,如果将4g的氢氧化钠固体放在空气中一段时间后,再与同样的稀盐酸反应,需...

- 4.6 g某物质在空气中完全燃烧生成8.8 g二氧化碳和5.4 g水(只有这两种产物),则关于这种物质的组成描述正确的是[ ]A.该物质...

- ClO2是一种消毒杀菌效率高,二次污染小的水处理剂,制备原理是为:2KClO3+4HCl(浓)=2KCl+2ClO2+X+2H2O,X的化学式为( )A...