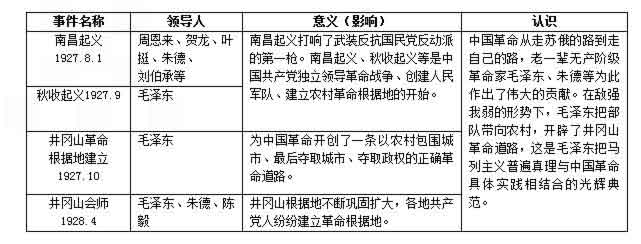

本试题 “初二(2)班同学准备出一期“周恩来风采”的黑板报,收集下列资料,请你帮助筛选不属于该主题的资料[ ]A.南昌起义B.井冈会师C.遵义会议D.西安事变” 主要考查您对南昌起义

井冈山会师(井冈山革命根据地)

遵义会议

西安事变

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 南昌起义

- 井冈山会师(井冈山革命根据地)

- 遵义会议

- 西安事变

1927年8月1日,中国共产党为反击国民党当权派屠杀共产党人和工农群众,挽救革命,在江西省城南昌发动的武装起义。1927年4月12日和7月15日蒋介石、汪精卫先后在南京和武汉发动“清共”后,中共中央临时政治局决定利用共产党掌握和影响下的国民革命军在南昌举行起义,8月1日凌晨2时,周恩来等指挥各路起义军向驻守南昌的国民党军队发动进攻,经过4个多小时的激战,占领了全城.南昌起义打响了武装反抗国民党当权派的第一枪,是中国共产党独立领导武装斗争和创建革命军队的开始,保存下来的部队成为工农红军的骨干之一。

八七会议:

中共中央于1927年8月7日在汉口召开的紧急会议。代表们在发言中批判了陈独秀的右倾投降主义。毛泽东在会上作重要发言,提出“政权是由枪杆子中取得的”论断。会议通过了《中国共产党中央执行委员会告全党党员书》等议案。最后改选党中央领导机关,组成临时中央政治局。八七会议在中国革命的危急关头纠正了陈独秀右倾投降主义,确定了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针,并决定发动农民举行秋收起义。

南昌起义:

1、背景:国民革命失败后,国民党反动派极端残酷的进行镇压革命群众。面对国民党的恐怖统治,共产党要不要进行反抗,要,如何反抗——武装起义同时,中国共产党吸取了革命失败的惨痛教训,认识到独立领导武装力量的重要性,毅然决定以武装起义来反对国民党的反动统治。当时的中国共产党还没有自己的军队,遭到了国民党反动派的血腥屠杀。军队的领导权在国民党手中。

2、时间:1927年8月13日

3、领导人物:周恩来、贺龙、叶挺、朱德、刘伯承。

4、结果:歼灭南昌守敌3000余人,起义取得胜利;接着,国民党调重兵进行反扑,损失惨重。起义军,一部分进入海陆丰地区——坚持斗争;一部分由朱德、陈毅率领转战湘南。

南昌起义的意义:(归结为四个第一):

南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,是中国共产党独立领导武装斗争(第一次独立领导武装斗争)和创建革命军队(创建了第一支革命军队,这也是为什么把南昌起义定为建军节)的开始,拉开了国民党与共产党十年对峙的序幕。在中国革命史上具有深远的意义。

八七会议:

1、时间:1927年8月7日

2、地点:汉口

3、内容:

(1)纠正陈独秀右倾投降主义的错误。

(2)确定开展土地革命和武装反抗国民党的方针。

(3)决定发动秋收起义。

(4)毛泽东提出“政权是由枪杆子里取得的”思想。

4、意义:

八七会议给正处于思想混乱和组织混乱的中国共产党,指明了新的出路。为挽救党和革命作出了贡献。

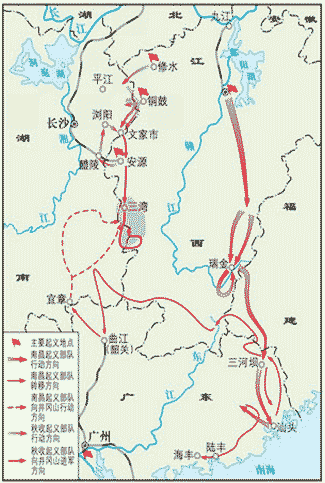

南昌起义示意图:

井冈山会师:

井冈山会师是指1928年4月28日(三月初九),毛泽东率领的秋收起义部队与朱德、陈毅领导的湘南起义和贺龙领导的南昌起义部分部队在井冈山的胜利会师,是中国人民解放军建军史上的重要历史事件。根据中共湘南特委决定,两军会师后,合编为工农革命军第四军。会师确保了革命的星星火种,乃至后来形成燎原之势。

井冈山革命根据地的建立:“星星之火,可以燎原”

1、背景:

大革命失败后,共产党人开始意识到掌握武装对于中国革命的重要性。经历了南昌起义,秋收起义的失败后,中国共产党认识到,必须放弃攻打大城市,走中国自己的革命道路。在文家市决策中决定走农村包围城市的道路,在三湾改编中确立了党对军队的绝对领导权。1927年秋建立井冈山革命根据地,1928年胜利会师。

2、过程:

(1)1927年10月,1927年10月,毛泽东率领工农革命军到达井冈山,建立了革命根据地。

(2)1928年4月,朱德、陈毅率领的南昌起义余部和湘南农民武装与毛泽东领导的秋收起义部队在井冈山会师,与毛泽东领导的工农革命军会师,合编为中国工农红军第四军,朱德任军长,毛泽东任党代表。

(3)毛泽东总结井冈山斗争的经验,写了《星星之火,可以燎原》等三篇文章,理论上说明了中国革命采取建立农村革命根据地,以农村包围城市,最后夺取城市的道路。还提出在中国共产党的领导下,把武装斗争,土地革命和根据地建设三者结合起来的“工农武装割据”思想。它是把马克思普遍真理通中国革命具体实践相结合的典范,标志着毛泽东思想的初步形成。

3、历史意义:

井冈山革命根据地的创建是马克思主义的基本理论与中国具体的革命实际相结合的光辉典范,从此提出了工农武装割据的革命理论,从理论上处理好了武装革命,根据地建设以及土地革命三者之间的关系,为中国共产党的发展指明了革命的道路和方向,从而摆脱了长期以来对苏联革命道路的迷信,开始走中国特色的革命道路,即农村包围城市,武装夺取政权。实现了党工作中心的第一次历史性转移。从中诞生的井冈山精神已成为民族精神的重要组成部分。

中国共产党武装反抗国民党反动统治的事件:

井冈山会师(油画):

毛泽东为什么要到农村去建立革命根据地?

中国革命以俄为师,俄国十月革命道路是由城市到农村,而毛泽东却率秋收起义队伍去井冈山建立农村革命根据地。这主要是由于不同的国情决定的,俄国当时是帝国主义链条中薄弱一环,中国却处在半殖民地半封建社会,无产阶级力量弱小,加之南昌起义后南下广东受阻,秋收起义攻打城市受挫,事实证明城市里敌人的力量强大。在当时敌强我弱、革命处于低潮情况下,加上起义部队遭到严重挫折,攻打和占领城市是不可能的。而以敌人统治力量薄弱的农村作为落脚点,保存和发展革命力量,这是当时唯一正确的选择。

一九三五年一月,党中央政治局在长征途中举行的遵义会议,确立了毛泽东同志在红军和党中央的领导地位,使红军和党中央得以在极其危急的情况下保存下来,并且在在这以后能够战胜张国焘的分裂主义,胜利地完成长征,打开中国革命的新局面。这在党的历史上是一个生死攸关的转折点。

遵义会议和中共十一届三中全会比较:

1、共同点:

(1)都形成了党中央的正确领导核心。遵义会议确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导;十一届三中全会形成了以邓小平为核心的第二代领导集体。

(2)都是中国共产党历史上的转折点。遵义会议是中共和中国革命史上生死攸关的转折点;十一届三中全会是建国以来党的历史上的伟大转折。

(3)都对中国历史的发展产生了重大影响。遵义会议为长征的胜利,为开创中国革命的新局面奠定了基础;十一届三中全会的召开使中国进入了社会主义建设新时期。

2、不同点:

(1)所处环境不同;遵义会议处于长征时期和国民党围追堵截的危险环境之中,十一届三中全会处于建国后粉碎四人帮后安定时期。

(2)讨论的议题不同,遵义会议纠正了博古等人军事上和组织上的左倾错误;十一届三中全会不仅纠正了“两个凡是”的思想错误,树立了解放思想、实事求是的指导思想,而且还提出了经济上方针。

遵义会议召开:

1、背景:

1935年1月15日至17日,中共中央政治局在贵州遵义召开的独立自主地解决中国革命问题的一次极其重要的扩大会议。这次会议是在红军第五次反“围剿”失败和长征初期严重受挫的情况下,为了纠正王明“左”倾领导在军事指挥上的错误,挽救红军和中国革命的危机而召开的。

2、内容:

(1)全力纠正了博古等人在军事上和组织上的“左”倾错误;

(2)肯定了毛泽东的正确军事主张。

(3)选取毛泽东为中央政治局常委,取消博古、李德的军事最高指挥权。

3、历史意义:

遵义会议结束了王明“左”倾错误在中央的统治,在事实上确立了以毛泽东为核心的新的党中央的正确领导。这是中国共产党第一次独立自主的运动马克思主义原理解决自己的路线、方针的政策问题,妥善处理了党内长期存在的分歧和矛盾,是中国共产党从幼稚走向成熟的标志。这次会议在及其危急的情况下,挽救了党,挽救了红军,挽救了革命,成为党的历史上一个生死攸关的转折点。

“左”和“右”:

用“左”或“右”来区别派别的习惯来源于1789年法国大革命时期的三级会议。当时的国民公会里山岳派在左,吉伦特派在右。山岳派是法国大革命时期国民公会中的革命民主派,因坐于会议大厅的最高处得名。1792年吉伦特派退出雅各宾俱乐部后,山岳派实际上成为雅各宾派。

哲学上讲:主观和客观相统一、理论与实践相结合的理论就是正确的认识,如果执行的路线、方针、政策符合当时的实际,就是正确的;如果超越了当时的客观实际,做了条件不成熟的事情就是左倾盲动(冒险)主义;如果落后于当时的实际,条件成熟了还不去做某种事,一般叫右倾保守(投降)主义。

在战争年代,党内“左倾”容易走向关门主义,“右倾”容易导致投降主义,因此要反对“左倾”、“右倾”,但主要是反“左倾”的冒进性。在和平时期,党内“左倾”容易走向空想主义,“右倾”容易导致妥协主义,因此还要反对“左倾”、“右倾”,但主要是反“右倾”的保守性。其实,“左”与“右”的区别由来已久。在两千多年前的春秋时代,中国伟大的哲学家老子就说过:“君子居则贵左,用兵则贵右”、“是以圣人执左契,而不以责于人”。

由于以蒋介石为代表的南京国民政府一意孤行,继续调集重兵入陕,并逼迫张学良、杨虎城“剿共”。在进退两难的情况下,张、杨毅然实行兵谏,于1936年12月12日发动了震惊中外的西安事变。经过中国共产党等多方力量的努力,西安事变遂告和平解决。西安事变的和平解决,成为时局转换的枢纽,为实现第二次国共合作,建立抗日民族统一战线创造了必要的前提条件。

一二·九运动:

在日本帝国主义加紧侵华,民族危机严重关头,全国人民在中国共产党抗日救亡的旗帜下,以极大的民族义愤投入了抗日救亡运动。1935年8月1日,中共中央发表了《为抗日救国告全体同胞书》,即八一宣言。中央红军长征到达陕北后,中共继续发表宣言,号召全国人民团结起来,对日作战,挽救民族危机。中共的抗日救国主张,有力地推动了抗日救亡运动新高潮的到来,而1935年12月在北平爆发的“一二九”爱国运动,推动了全国抗日救亡运动的蓬勃发展,标志着抗日救亡运动新高潮的到来。

西安事变:

1、背景:

1.日军侵占了东北三省后又准备侵占华北,中国共产党提出建立抗日民族统一战线的主张,要求国民政府停止内战,一致抗日。

2.张学良和杨虎城接受了中共的主张,停止进攻红军,并要求蒋介石联共抗日。

3.蒋介石到西安督促张学良和杨虎城进攻红军。

2、经过:

为了逼迫蒋介石抗日,1936年12月12日,张学良和杨虎城在西安发动“兵谏”,扣押的蒋介石,要求停止内战,联共抗日。

3、各方态度:

(1)西安事变后,国民党内亲日派头子何应钦积极部署讨伐张杨,企图夺取蒋介石的统治地位。

(2)国民党亲英美派的宋美龄和宋子文等为了和平解决西安事变、营救蒋介石,积极奔走。

(3)中国共产党主张和平解决西安事变,派周恩来等去西安谈判。

中国共产党为什么主张和平解决西安事变:

1936年12月12日的西安事变后,局势极为动荡不安。处死蒋介石,可能导致亲日派掌权,国家陷于纷争四起、群雄割据的局面。如此一来,日本便有机可乘、进而独霸中国。如果给蒋介石留一条活路,国民党内亲英美派就有可能答应停止内战,尽快建立抗日民族统一战线。为了民族的利益,中共决定不计前嫌,提出和平解决西安事变的主张,并派周恩来等人到西安去调停,终于促成了西安事变的和平解决。中间阶层的多数人赞成抗日,但是担心事变后会引起更大的内战,几乎一致要求恢复蒋介石的自由。

1、结果:

经过中共和各方的努力,蒋介石被迫接受停止内战,联共抗日的主张。张学良释放了蒋介石,西安事变和平解决。

2、影响:

十年内战基本结束,抗日民族统一战线初步形成。

从西安事变爆发看张学良的爱国举动:

只有具有强烈爱国思想的人,才可能视民族兴亡为己任。张学良在民族危亡的关键时刻,置个人荣辱于不顾,秉持民族大义,与杨虎城共同发动了西安事变,促进了抗日民族统一战线的初步形成,为最终战胜日本侵略者做出了历史性的贡献。张学良的爱国举动被人称为“千古英雄”。

西安事变后张学良、杨虎城的遭遇:

西安事变后,为了表示诚意,张学良亲自护送蒋介石回到南京,但是一到南京后,就被蒋介石扣留并软禁了起来。张学良曾先后被囚禁于浙江、江西、湖北、贵州等地。后来,南京解放,国民党撤往台湾,蒋介石将张学良移到台湾后继续软禁。直到1988年,他才获得个人自由。

而杨虎城则在西安事变解决后不久即被撤职。1937年6月被迫出国。11月回国后背蒋介石囚禁于南昌。杨虎城被关押了12年,换了几次地方。解放前夕,杨虎城在重庆被特务杀害,他的夫人、儿子、女儿以及秘书一家同时被害。张学良和杨虎城为中华民族的抗日战争作出了巨大贡献和牺牲。

与“初二(2)班同学准备出一期“周恩来风采”的黑板报,收集下列资...”考查相似的试题有:

- 下列人物中没有参加领导南昌起义的是ABCD[ ]A.AB.BC.CD.D

- 识渎下图,请回答。 图一 南昌起义图二 井冈山会师(1)南昌起义在中国历史上有何历史地位?井冈山会师的重要历史意义是什么...

- 为纪念中国共产党成立。某班开展历史知识竞赛活动。下列是竞赛筹备小组为此编制的部分试题,请运用所学知识,提供准确答案。...

- 读下边《南昌起义、秋收起义和井冈山会师示意图》,完成下列题目:(1)在图上长方形框内填上相应的地名。(2)找出井冈山根...

- 创建中国工农红军第一支坚强的队伍是在[ ]A.南昌起义B.秋收起义C.八七会议D.井冈山会师

- 2011年10月22日是红军长征胜利75周年纪念日。为继承和发扬红军长征的光荣革命传统,八年级有五个班同学在学校开展的“长征胜利...

- 这次会议在极端危急的时刻,挽救了党和红军,是中国共产党历史上一个生死攸关的转折点。这次会议是[ ]A.“八七”会议B.遵义会...

- 遵义会议实际上确立了毛泽东在党和红军中领导地位的理由是[ ]A.批判了党中央领导人在军事上、组织上的错误B.肯定了毛泽东关...

- “对于50岁以上的中国人来说,张学良就像一个活的影子,没有人不知道他。在近代史上,如果要弄一个十大风云人物排行榜,张学良...

- 标志着抗日民族统一战线初步建立的事件是[ ]A.西安事变B.西安事变的和平解决C.日本反动的“一·二八事变”D.七七卢沟桥事变