本试题 “握手起源于原始社会,在现代社会握手已成为社交场合中一种常见礼节,政治舞台上“巨人”的握手,会引起社会的震动。阅读材料,回答问题。材料一:1924—1927年间...” 主要考查您对第一次国共合作

国共两党合作抗日的实现

推进祖国统一大业

中美关系正常化

巴以冲突与和谈

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 第一次国共合作

- 国共两党合作抗日的实现

- 推进祖国统一大业

- 中美关系正常化

- 巴以冲突与和谈

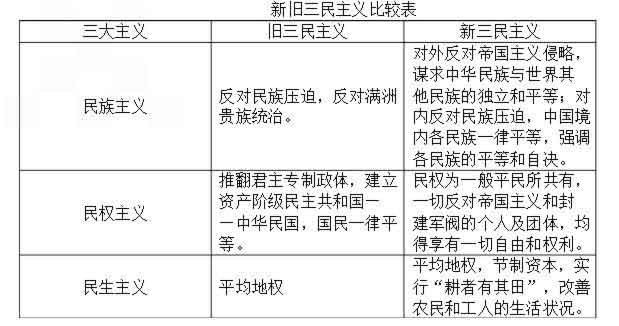

新三民主义是孙中山重新解释的属于新民主主义革命范畴的三民主义。孙中山在1924年1月的国民党第一次全国代表大会上,重新解释了新三民主义,把旧三民主义发展为“联俄、联共、扶助农工”的新三民主义,新三民主义的民族主义,对外反对帝国主义侵略,谋求中华民族与世界其他民族的独立和平等;对内反对民族压迫,中国境内各民族一律平等,强调各民族的平等和自决。民权主义主张直接的、普遍的、革命的民权。民生主义规定了平均地权,节制资本两个原则。新三民主义克服了旧三民主义没有明确的反对帝国主义的纲领和彻底的反封建纲领,特别是消灭封建土地所有制纲领的根本弱点。它的政治原则和中国共产党的新民主主义革命纲领基本上是一致的,因而成为第一次国共合作和各革命阶级统一战线的政治基础。

第一次国共合作:

中国共产党和中国国民党两党的第一次合作,从1924年1月起至1927年7月止,历时三年半。1924年1月中国国民党第一次全国代表大会的召开,标志着国民党改组的完成和国共合作的正式建立。改组后的国民党由一个资产阶级性质的政党变成工人、农民、小资产阶级和民族资产阶级四个阶级的革命联盟。第一次国共合作建立以后,革命得到全面迅速的发展,开创了中国革命的新局面。

新旧三民主义对比:

第一次国共合作的背景:

1.二七惨案使中国共产党认识到,要战胜强大的敌人,必须争取一切可能的同盟者,建立革命统一战线。共产党认为在中国当时的政党中,还只有国民党算得上是真的民主派。而且孙中山及其领导的国民党在当时人们的心中,有崇高的威望。

2.国民党的多次革命均以失败告终,孙中山为了寻求继续革命的道路,必须有新思路,新方法,新的自持力量。

3.共产国际的帮助和推动。

第一次国共合作的过程:

(1)1921年,孙中山接受共产国际的代表的建议,同意以“党内合作”的形式与共产党合作,改组国民党。

(2)1923年中国共产党第三次全国代表大会上正式决定通孙中山领导的国民党合作,建立革命统一战线。会上确定了合作方针:共产党员以个人身份加入国民党;同时保持共产党在政治、思想、组织上的独立性。帮助国民党改组成为工人阶级、农民阶级、城市小资产阶级和民族资产阶级联盟的政党。

(3)1924年初国民党一大政治上接受中共反帝反封建的主张,确定“联俄,联共,扶助工农”三大政策,重新解释三民主义。组织上通过了改组国民党的具体办法,同意共产党员以个人身份加入国民党。意义:标志着以国共合作为基础的革命统一战线正式形成。

抗日民族统一战线:

中国共产党倡导的以工农为主体的、以第二次国共两党合作为基础、包括一切抗日阶级和阶层的广泛联盟。1936年12月西安事变的和平解决,为抗日民族统一战线奠定了基础;1937年七七事变后不久,抗日民族统一战线正式形成。它是一个包括进步力量、中间力量和顽固力量在内的广泛的统一战线。中国共产党采取了“发展进步势力,争取中间势力,孤立顽固势力”的方针,对反共顽固派进行“有理、有利、有节”的斗争,发展和壮大了人民抗日力量,保证了抗日战争的胜利。

八路军:

即国民革命军第八路军,抗日战争时期中国共产党领导的人民军队。1937年8月25日,根据国共合作抗日协议,中共中央军委命令驻在陕北的中国工农红军改编为国民革命军第八路军,朱德任总指挥,彭德怀任副总指挥,叶剑英任参谋长,左权任副参谋长。原红军总政治部改为八路军政治部,任弼时任主任,邓小平任副主任。同年9月11日,改称第十八集团军(总指挥、副总指挥改称总司令,副总司令)。在抗日战争期间,八路军对敌作战共10万余次,毙俘敌约137万人,取得抗日战争的最后胜利。同时,打退了国民党顽固派发动的军事进攻。1947年3月,改称中国人民解放军。

新四军:

是抗日战争时期中国共产党领导的人民军队。1937年10月,中国共产党根据同国民党达成的协议,将分布于湘、赣、闽、粤、浙、鄂、豫、皖8省15个地区的红军游击队改编为国民革命军陆军新编第四军(意在继承北伐时期第四军、土地革命时期的工农红军第四军的光荣传统)。1938年1月,新四军军部成立于南昌。叶挺任军长,项英任副军长,张云逸任参谋长,袁国平任政治部主任。皖南事变后,中共中央军委宣布重建新四军军部,任命陈毅为代理军长,刘少奇为政治委员,张云逸为副军长,赖传珠为参谋长,邓子恢为政治部主任。1945年8月,新四军和全国其他抗日部队一起向日伪军发起战略大反攻,取得了抗日战争的最后胜利。在8年抗战中,新四军所属部队对敌伪作战近2万次,毙伤浮敌伪31。7万余人。建立了地跨苏、浙、皖、豫、鄂五省的敌后根据地。

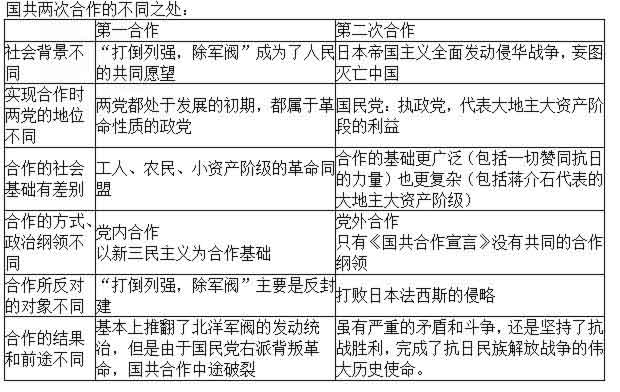

国共两次合作的不同之处:

国共两党合作抗日的实现:

1、背景:

华北事变:日本为侵占华北而蓄意制造的一连串事件。

2、概况:

(1)何梅协定——危机日益严重

(2) “华北五省防共自治运动”——民族危机加深

3、影响:中华民族面临亡国灭种的危险。

4、经过:

(1)1935年,中共驻共产国际代表团发表“八一宣言”,号召“停止内战,一致抗日”。

(2)瓦窑堡会议——确定了建立抗日民族统一战线的方针。

(3)毛泽东作《论反对日本帝国主义的策略》:①目前政治形势的基本特点是日本帝国主义要变中国为它的殖民地②中日民族矛盾上升为主要矛盾,国内阶级矛盾下降为次要矛盾③中国共产党的任务就是把红军的活动和全国的工人、农民、学生、小资产阶级和民族资产阶级的一切活动汇合起来,形成一个统一的民族革命战线。④这个统一战线必须由中国共产党来领导。

(4)1935年12月9日,一二·九运动,掀起抗日救亡运动新高潮。

(5)西安事变和平解决,迫使蒋介石接受了停止内战、联共抗日的主张。

(6)七七事变后,中国共产党发表抗日通电,号召全国人民团结起来,国共亲密合作,把日本侵略者驱逐出中国。蒋介石发表庐山谈话,“确定了准备抗战的方针”

(7)1937年“八一三事变”后,国民政府发表自卫宣言,表示要“抵抗暴力”。

(8)根据国共两党协议,在西北的中国工农红军改编为国民革命第八路军,南方八省的红军游击队改编为国民党革命军陆军新编第四军。

(9) 9月,国民党公布了中共提交的国共合作宣言。至此,国共两党实现了第二次合作,抗日民族统一战线正式形成。

九二共识是用于概括海峡两岸关系协会与海峡交流基金会在1992年香港会谈中就“一个中国”问题及其内涵进行讨论所形成之认识见解的名词。其核心内容与精神是“海峡两岸均坚持一个中国原则”。

推进祖国统一大业:

1.中国政府对台湾政策的发展变化

(1)新中国成立后,明确提出解放台湾。

(2)20世纪50年代中期,确立了争取用和平方式解放台湾的思想。

(3)改革开放后党和政府确立了和平统一祖国的大政方针。

(4)在邓小平一国两制的构想基础上,形成了和平统一、一国两制的对台基本方针。

(5)1995年初,江泽民提出发展两岸关系的八项主张,成为新时期推进祖国和平统一的指导思想。

为什么说台湾是我国领土不可分割的一部分?

1.从历史看,台湾自古就属于中国。从秦朝开始,台湾就与祖国大陆有着千丝万缕的联系。

2.海峡两岸的中国人民反对外国侵占台湾进行了长期不懈的斗争。如郑成功收复台湾、台湾人民的抗日斗争等。

3.国际社会公认台湾属于中国。如《开罗宣言》和《波兹坦公告》均承认台湾是中国领主不可分割的一部分。

4.从地理上来说,现代科学证明,台湾不仅是东海大陆架的一部分,其基本地形也与大陆的地块相同。在地质成为上,台湾是与福建、浙江两省相同的酸性成岩体,后来有人送给台湾一个雅号——“浮福建”,意思是说,台湾是福建省漂浮在海上的部分。

对我国统一台湾的看法(必然性)

1.从历史角度看,台湾自古以来就是中国领土不可分割的一部分;

2.从民族角度看,海峡两岸同根同源,血脉相连,完成中华民族的统一大业是全体炎黄子孙的共同心愿;

3.从现实角度看,海峡两岸日益密切的经济、文化交流,符合两岸人民的共同利益;

4.从法律角度看,《反分裂国家法》的颁布为解决台湾问题提供了法律依据;

5.从可行性来看,香港、澳门的回归和持续繁荣为统一台湾提供了范例。

九二共识:

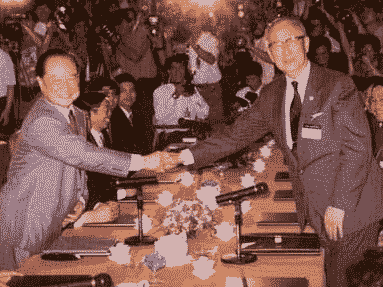

尼克松访华:

文革后期,中共开始考虑缓和与西方的关系,中美之间展开秘密谈判。1972年2月21日,美国总统尼克松抵达北京,受到周恩来总理等中国领导人的欢迎。2月28日,中美上海联合公报发表,宣布中美两国关系走向正常化。从此,中华人民共和国和美利坚合众国的关系进入了一个新的历史时期。

中美上海联合公报:

是1972年美国总统尼克松来中国访问于2月28日中美双方签订的友好声明,内容是:1.中美两国关系走向正常化是符合所有国家的利益的;2.双方都希望减少国际军事冲突的危险;3.任何一方都不应该在亚洲——太平洋地区谋求霸权,每一方都反对任何其他国家或国家集团建立这种霸权的努力;4.任何一方不同对方达成针对其他国家的协议和谅解。台湾问题:中国重申台湾是中国的一个省,解放台湾是中国的内政,中华人民共和国是中国的唯一合法政府,全部美国武装力量必须从台湾撤走,中国反对“两个中国”。美国声明:美国认识到在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国,台湾是中国的一部分。美国确认从台湾撤出全部美国武装力量和军事设施的最终目标。《联合公报》的发表标志着两国关系正常化进程的开始,为以后中美关系的进一步改善和发展打下了基础。

中美关系:

1、建国后----60年代:敌对。

原因:

(1)企图变中国为自己的殖民地野心不死,在中国扶植的代理人蒋介石被打倒,亲自干涉中国内政。

(2)杜鲁门主义和冷战的影响,敌视苏联和中国的社会主义制度,企图将社会主义政权扼杀在摇篮内。

表现:

(1)1950年发动朝鲜战争,意图与朝鲜为跳板侵略中国,并且派第七舰队开到台湾海峡阻止人民解放军解放台湾,公然干涉我国内政。

(2)不承认中华人民共和国在联合国的代表地位,并且实施政治孤立,经济封锁,利用台湾问题搞两个中国的阴谋。

(3)发动了侵略越南的战争,从南面威胁中国。

2、70年代:逐步缓和

原因:

(1)美国方面:美国孤立中国的计划失败,美苏争霸在70年代美国处于守势,并且中苏关系破裂,美国开始考虑改善通中国的关系。

(2)中国方面:苏联陈兵北方边境,构成对中国安全的威胁,美国在亚洲地区属于战略收缩和保守的倾向,改善中美关系,对改善中国国际地位,对付苏联的威胁,对解决台湾问题,实现祖国统一有重用作用。

过程:

(1)1971年,尼克松总统的国家安全事务助理基辛格秘密访问中国。

(2)1972年,尼克松总统访华,双方在上海签订了《中美联合公报》。结束了20多年代的对抗,两国关系开始走向正常化。

(3)1979年,中美正式建立外交关系,美国承认只有一个中国,台湾是中国的的一部分。

尼克松访华:

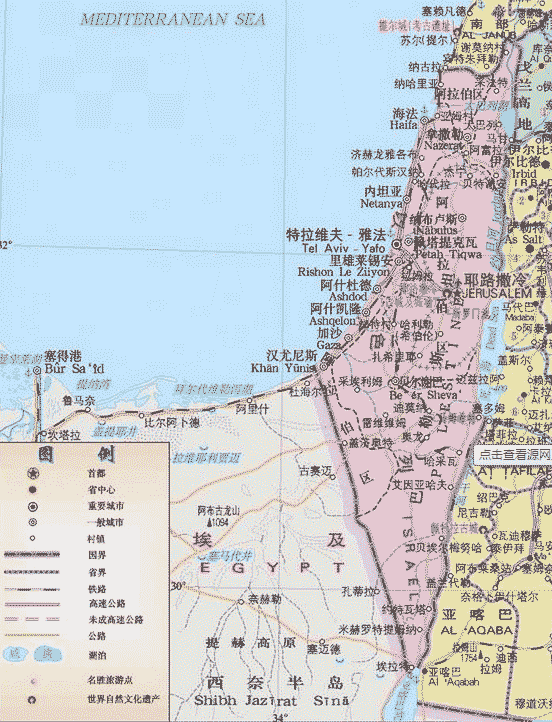

巴勒斯坦位于亚洲西部,地处亚、非、欧三洲交通要冲,战略地位重要。属亚热带地中海型气候。首都耶路撒冷。通用阿拉伯语,主要信仰伊斯兰教。1988年11月15日,巴全国委员会第19次特别会议通过《独立宣言》,建立以耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。(其建国方案至今未在联合国表决中通过,美国及以色列反对)

以色列:

以色列位于地中海的东南方向,北靠黎巴嫩、东濒叙利亚和约旦、西南边则是埃及。以色列在1948年宣布独立建国,犹太人占75%,也是世界上唯一以犹太人为主体的国家。以色列的研发产业中最知名的是其军事科技产业,在农业、物理学和医学上的研发也相当知名。以色列是中东地区最为工业化、经济发展程度最高的国家。

巴以冲突:

巴勒斯坦与以色列之间由于领土,宗教等问题爆发的冲突,其实质为西方大国间在中东地区利益中不可调谐的矛盾。

巴以冲突的特点:

1.两国之间的矛盾是自古就有的,具有久远的历史根源。

2.巴以冲突受宗教,民族等多方面因素影响。

3.巴以矛盾的实质是西方大国之前在地中海地区的利益中不可调谐的矛盾的体现。

巴勒斯坦地区行政地图:

巴以冲突的历史由来:

1.早期阿拉伯人迦南人进入巴勒斯坦地区,后来犹太人赶走迦南人建立了最早了犹太人王国希伯来王国。

2.伴随着伊斯兰教的兴起,阿拉伯人再次占领巴勒斯坦地区,并与当地土著人融合。

3.1947年犹太复国主义兴起,在英美的支持下,以色列于1948年宣告成立,此后通过不断的战争,逐渐扩大其自身的领土面积,而巴勒斯坦国却迟迟没有建立。

4.经理了4次中东战争后,巴以矛盾逐渐成为该地区的主要矛盾,两国之间冲突频起。

5.20世纪90年代前期,以色列总理拉宾提出“以土地换和平”的方针,巴以矛盾趋于缓和。

6.2001年以色列右翼代表沙龙上台之后,对巴勒斯坦采取强硬手段,巴以矛盾再度升级。

与“握手起源于原始社会,在现代社会握手已成为社交场合中一种常...”考查相似的试题有:

- 中国共产党与中国国民党是二十世纪以来,中国历史上最重要的两大政党。历史经验证明国共合则民族福,分则民族祸。两党合作时...

- “打倒列强,打倒列强,除军阀,除军阀。国民革命成功,国民革命成功,齐欢唱,齐欢唱。”这首歌反映的历史事件是A.武昌起义B...

- 叶挺领导的独立团取得攻克汀泗桥、贺胜桥重大战役的胜利,是在哪一战场上A.湖南湖北战场B.江西战场C.福建浙江战场D.陕西...

- __________事变后,民族危机空前严重,国共两党再次合作,正式建立 ,开始领导全民族抗战。红军改编为__________,__________...

- 孙中山说:“统一是中国全体人民的希望。能够统一全国人民便享福;不能统一便要受害。”这句话现在对哪一地区来讲仍然是至理名...

- ____提出的“八项主张”是新时期推进祖国和平统一进程的指导思想。

- 2011年是中国共产党建党90周年。结合所学知识,探究下列问题:(1)中国共产党成立的条件有哪些?__________________________...

- 下列选项中,前后联系正确的一组是[ ]A.西藏和平解放——祖国大陆获得了统一B.抗美援朝——中国第一次取得反抗外国侵略的胜利C...

- 阅读下列材料,回答问题:20世纪90年代,随着东西方冷战的结束,中东和平进程亦进入新阶段。1991年10月,在西班牙首都马德里...

- 阅读下列材料:材料一 英国对巴勒斯坦的委任统治应于1948年8月1日前结束,并撤出军队;两个月后在巴勒斯坦建立阿拉伯独立国、...