本试题 “已知A、B、C、D均为周期表中前36号元素,且原子序数依次增大。A、B、C为同一周期的主族元素,A原子最外层有3个未成对电子,B原子p能级电子总数与s能级电子总...” 主要考查您对电子排布式

轨道表示式

价层电子对互斥理论

晶胞

元素周期表

电离能

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 电子排布式

- 轨道表示式

- 价层电子对互斥理论

- 晶胞

- 元素周期表

- 电离能

电子排布式:

①简化电子排布式

为了避免电子排布式书写过于繁琐,把内层电子达到稀有气体元素原子结构的部分以相应稀有气体的冗素符号外加方括号表示,即为简化电子排布式,如K 的简化电子排布式为

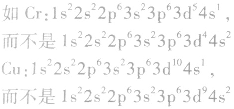

②特殊电子排布式

有个别元素的基态原子的电子排布对于构造原理有1个电子的反常。因为能量相同的原子轨道在全充满( )、半充满(

)、半充满( )和全空(

)和全空(

)状态时,体系的能量较低,原子较稳定。

)状态时,体系的能量较低,原子较稳定。

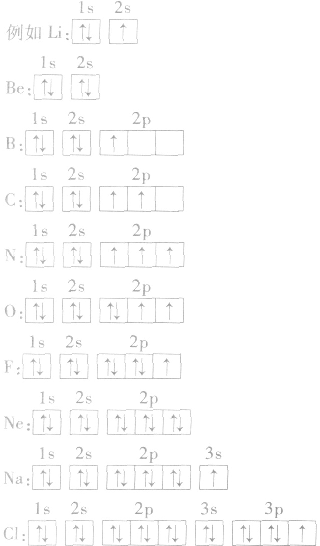

(2)电子排布图:用方框表示一个原子轨道,用箭头“↑”或“↓”来区别自旋状态不同的电子。

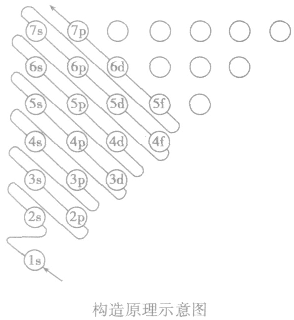

构造原理:

多电子原子的核外电子排布总是按照能量最低原理,由低能级逐步填充到高能级。绝大多数元素的原子核外电子的排布遵循下图所示的排布顺序,这种排布顺序被称为构造原理。

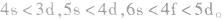

点拨:构造原理中的排布顺序,其实质是各能级的能量高低顺序,可由下列公式得出ns<(n一2)f< (n一1)d<np(n表示能层序数)。常用的重要的能级交错顺序有:

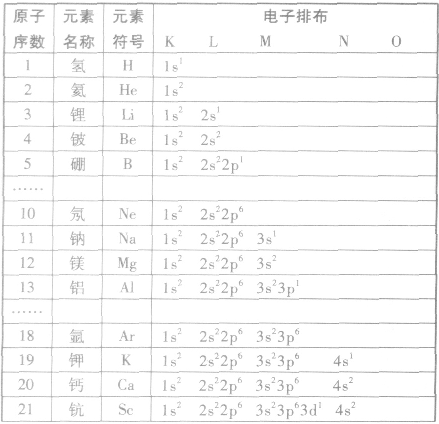

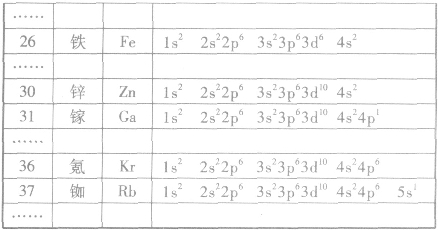

核外电子排布式一构造原理的应用:

根据构造原理,按照能级顺序,用能级符号右上角的数字表示该能级上电子数的式子,叫做电子排布式。例如,

每一个原子轨道用1个方框表示,在方框内标明基态原子核外电子分布的式子称为轨道表示式。如:

Na

C

1940年美国的Sidgwick NV等人相继提出了价层电子对互斥理论(valence shell electron pair repulsion theory),简 称VSEPR法,该法适用于主族元素间形成的ABn型分子或离子。该理论认为,一个共价分子或离子中,中心原子A周围所配置的原子B(配位原子)的几何构型,主要决定于中心原子的价电子层中各电子对间的相互排斥作用。这些电子对在中心原子周围按尽可能互相远离的位置排布,以使彼此间的排斥能最小。所谓价层电子对,指的是形成σ键的电子对和孤对电子。孤对电子的存在,增加了电子对间的排斥力,影响了分子中的键角,会改变分子构型的基本类型。根据此理论,只要知道分子或离子中的中心原子上的价层电子对数,就能比较容易而准确地判断ABn型共价分子或离子的空间构型。

确定中心原子中价层电子对数:

中心原子的价层电子数和配体所提供的共用电子数的总和除以2,即为中心原子的价层电子对数。

规定:

①作为配体,卤素原子和H原子提供1个电子,氧族元素的原子不提供电子;

②作为中心原子,卤素原子按提供7个电子计算,氧族元素的原子按提供6个电子计算;

③对于复杂离子,在计算价层电子对数时,还应加上负离子的电荷数或减去正离子的电荷数;

④计算电子对数时,若剩余1个电子,亦当作1对电子处理。

⑤双键、叁键等多重键作为1对电子看待

判断分子的空间构型:

根据中心原子的价层电子对数,从表1中找出相应的价层电子对构型后,再根据价层电子对中的孤对电子数,确定电子对的排布方式和分子的空间构型。

晶胞:

1.定义描述晶体结构的基本单元叫做晶胞。

2.结构一般来说,晶胞为平行六面体,晶胞只是晶体微观空间里的一个基本单元,在它的上、下、左、右、前、后无隙并置地排列着无数晶胞,而且所有晶胞的形状及其内部的原子种类、个数及几何排列是完全相同的。“无隙”是指相邻晶胞之间没有任何间隙,“并置”是指所有晶胞都是平行排列的,取向相同。

晶胞中微粒数目的确定:

计算晶胞中微粒数目的常用方法是均摊法。均摊法是指每个晶胞平均拥有的粒子数目。如某个粒子为n个晶胞所共有,则该粒子有 属于这个晶胞。

属于这个晶胞。

(1)长方体(或正方体)形晶胞中不同位置的粒子数的计算。

①处于顶点的粒子,同时为8个晶胞所共有,每个粒子有 属于该晶胞。

属于该晶胞。

②处于棱上的粒子,同时为4个晶胞所共有,每个粒子有 属于该晶胞。

属于该晶胞。

③处于面上的粒子,同时为2个晶胞所共有。每个粒子有 属于该晶胞。

属于该晶胞。

④处于晶胞内部的粒子,则完全属于该晶胞。

(2)非平行六面体形晶胞中粒子数目的计算同样可用均摊法,其关键仍然是确定一个粒子为几个晶胞所共有。例如,石墨晶胞每一层内碳原子排成许多个六边形,其顶点(1个碳原子)对六边形的贡献为 ,那么每一个六边形实际有6×

,那么每一个六边形实际有6× =2个碳原子。

=2个碳原子。

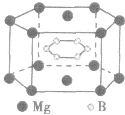

(3)在六棱柱晶胞(如图所示 MgB2的晶胞)中,顶点上的原子为6 个晶胞(同层3个,上层或下层3个) 共有,面上的原子为2个晶胞共有,因此镁原子个数为12× +2×

+2× =3,硼原子个数为6。

=3,硼原子个数为6。

特别提醒:在晶胞中微粒个数的计算过程中,不要形成思维定式,不同形状的晶胞应先分析任意位置上的一个粒子被几个晶胞共用,如六棱柱晶胞中,顶点、侧棱、底面上的棱、面心上的原子依次被6、3、4、2 个晶胞共用。

有关晶胞密度的计算步骤:

①根据“分摊法”算出每个晶胞实际含有各类原子的个数,计算出晶胞的质量m:

②根据边长计算晶胞的体积V:

③根据 进行计算,得出结果。

进行计算,得出结果。

元素周期表编排原则:

(1)把电子层数相同的各种元素按原子序数递增的顺序从左至右排成横行。

(2)把最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序由上到下排列成纵行。

注意:①元素周期表是元素周期律的具体表现形式,它反映了元素之间相互联系的规律。

②历史上第一个元素周期表是1869年俄国化学家门捷列夫在前人探索的基础上排成的,他将元素按相对原子质量由小到大依次排列,并将化学性质相似的元素放在一个纵行。

元素周期表的结构:

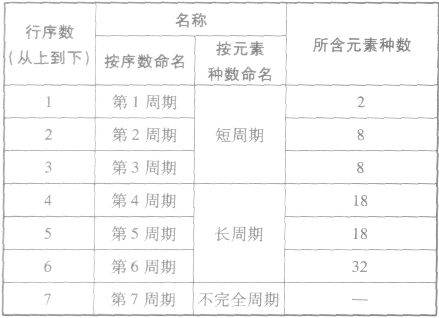

(1)周期

①周期的含义在元素周期表中,把电子层数相同的元素,按原子序数递增的顺序从左到右排成横行,这样每个横行为一个周期。现在使用的元素周期表有7个横行,即7 个周期。

②周期的划分

(2)族

①族的含义在周期表中,把不同横行(即周期)中最外层电子数相同的元素,按电子层数递增的顺序由上到下排成纵行,除第8、9、10三个纵行叫做第Ⅷ族外,其余15个纵行,每个纵行为一族。现在使用的元素周期表有18 个纵行,它们被划分为16个族。

②族的划分

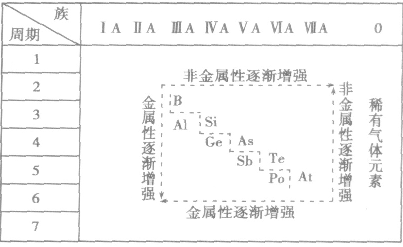

(3)元素周期表中主族元素金属性和非金属性的递变

电离能:

(1)概念

气态电中性基态原子失去一个电子转化为气态基态正离子所需要的最低能量叫做第一电离能。

(2)元素第一电离能的意义:可以衡量元素的原子在气态时失去一个电子的难易程度。第一电离能数值越小,在气态时原子越容易失去一个电子;第一电离能数值越大,在气态时原子越难失去一个电子。

(3)电离能的变化规律

①随核电荷数递增,元素的第一电离能呈周期性变化。

②同一周期内,随着原子序数的增加,原子半径逐渐变小(稀有气体除外),原子核对外层电子的吸引越来越强,元素的原子越来越难失电子,因此元素的第一电离能呈增大的趋势。同一周期内,碱金属元素的第一电离能最小,稀有气体元素的第一电离能最大。

③同一主族,从上到下,随着原子序数的增加,电子层数逐渐增多,原子半径逐渐增大,原子核对外层电子的吸引越来越弱,元素的原子越来越易失电子,故同一主族,随着电子层数的增加,元素的第一电离能逐渐减小。注意通常ⅡA族元素的第一电离能大于ⅢA 族元素、VA族元素的第一电离能大于ⅥA族元素。这是由于ⅡA、VA族元素原子的价电子排布分别为  是较稳定的全充满或半充满状态,因而失去电子所需的能量较高。

是较稳定的全充满或半充满状态,因而失去电子所需的能量较高。

与“已知A、B、C、D均为周期表中前36号元素,且原子序数依次增大...”考查相似的试题有:

- A.B.C三种短周期元素,原子序数依次增大,三种元素质子数依次之和为35,A.C同族,B+离子核外有10个电子,回答下列问题(1...

- 下列微粒中,与OH-具有相同质子数和电子数的是( )A.O2-B.F-C.NH3D.NH4+

- A.图(1)和图(3)B.图(2)和图(3)C.图(1)和图(4)D.只有图(4)

- .①MgCl2 ②干冰③冰 ④NaCl ⑤白磷(P4)⑥SiO2 ⑦Na2CO3 ⑧金刚石 ⑨NaOH (填序号)(每空2分)(1)属于离子晶体的是 (2)属于分子晶...

- 下列判断正确的是A.酸酐一定是氧化物B.晶体中一定存在化学键C.碱性氧化物一定是金属氧化物D.正四面体分子中键角一定是

- 已知CsCl晶体的密度为,NA为阿伏加德罗常数,相邻的两个的核间距为a cm,如图所示,则CsCl的式量可以表示为[ ]A.B.C.D.

- 已知有1H216O、D2S、3H218O、S17O2、2H2S、S16O2,其中有______种元素,______种核素,_____种分子。

- 在周期表主族元素中,X元素位于第二周期,且分别与Y、Z、W三元素相邻,X、Y的原子序数之和等于Z的原子序数,这四种元素原子的...

- 在2008年初我国南方遭遇的冰雪灾害中,使用了一种融雪剂,其主要成分的化学式为XY2,X、Y均为周期表前20号元素,其阳离子和阴...

- 不同元素的气态原子失去最外层一个电子所需要的能量(设其为E)如下图所示。试根据元素在周期表中的位置,分析图中吗线的变化特...