本试题 “材料一:“中国的土地可以被征服而不可以断送!中国的人民可以杀戮而不可以低头!”“外争国权,内惩国贼”、“拒绝在和约上签字”、“废除二十一条”。——五四运动口...” 主要考查您对五四爱国运动

井冈山会师(井冈山革命根据地)

遵义会议

长征的胜利

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 五四爱国运动

- 井冈山会师(井冈山革命根据地)

- 遵义会议

- 长征的胜利

五四运动是1919年5月4日发生于中国北京的一场爱国运动。巴黎和会决定将德国在山东的权益转让给日本的消息传来后,北京学生开展了集会、游行、罢课等活动。后来得到了各地学生以及各界的广泛支持,演变成了全国性的罢市、罢工还有学生罢课活动,从而形成了全国规模的爱国运动,并最终迫使北洋政府拒签和约。五四运动是中国旧民主主义革命的结束和新民主主义革命的开端,中国革命从此进入一个新的历史时期。

五四爱国运动是一场彻底的不妥协的反帝反封建的革命运动。

“二十一条”:

“二十一条”是一战时期日本强迫袁世凯签订的卖国条约。一战爆发后,日本以支持袁世凯称帝为交换条件,于1915年向袁世凯秘密提出灭亡中国的“二十一条”,主要内容:中国政府承认日本继承德国在山东的一切权益;旅顺、大连的租借期限并南满、安奉两铁路管理期限,均延展至99年为限;所有中国沿海港湾、岛屿概不租借或让给他国;中国政府聘用日本人为政治、军事、财政等顾问等。日本提出的二十一条的目的是要变中国为其独占的殖民地,袁世凯于5月9日接受了除了第5号以外的全部要求,这就是“五九国耻”。由于全国人民的坚决反对,“二十一条”最终未能付诸实施。

新旧民主革命的异同:

中国资产阶级民主革命包括旧民主主义革命(1840年鸦片战争到1919年五四运动)和新民主主义革命(1919年五四运动到1949年中华人民共和国成立)两个阶段。革命性质的确定主取决于革命领导者及其纲领、对象、任务、结果等因素。

1、相同点:

(1)社会性质:都处于半殖民地半封建社会;

(2)革命性质:都是资产阶级民主革命;

(3)社会主要矛盾:外国资本主义(帝国主义)与中华民族的矛盾,封建主义和人民大众的矛盾。前者为主要矛盾;

(4)革命任务:反帝反封建;

(6)革命主力:人民群众。

2、不同点:

(1)领导阶级不同:旧民主主义革命主要是民族资产阶级领导,新民主主义革命由无产阶级领导;

(2)指导思想不同:旧民主主义革命的指导思想为三民主义,新民主主义革命的指导思想为马列主义、毛泽东思想;

(3)结果与前途不同:旧民主主义革命是为建立资产阶级共和国,走资本主义道路,新民主主义革命是为建立人民民主专政的国家,走社会主义道路;

(4)革命发展与群众发动的广度、深度不同:旧民主主义革命纲领不彻底,群众发动不充分,土地问题不能彻底解决。新民主主义革命提出了彻底的革命纲领,充分发动群众,解决了民主革命的核心问题,即土地问题。

(5)所属的世界革命范畴不同:旧民主主义革命属于世界资产阶级革命的一部分,新民主主义革命属于世界无产阶级革命的一部分。

五四爱国运动:

1、国际方面背景:

日本加紧侵略中国,俄国十月革命的胜利。

2、国内方面背景:

阶级矛盾加深,工人阶级队伍壮大,新文化运动的影响。

3、导火索:

巴黎和会中国外交的失败。

4、时间:

1919年5月4日

5、口号:

“外争主权,内除国贼”“废除二十一条”“拒绝在和约上签字”。

6、阶段:

第一阶段:1919年5月4日~6月初,北京大学等校的三千名青年学生学生以罢课和游行示威的形式进行斗争。

第二阶段:1919年6月初~6月底,为支援学生的爱国运动,上海工人罢工,商人罢市。运动中心从北京转到上海。工人阶段登上政治舞台。

7、结果:

取得了初步胜利。

(1)北洋政府被迫释放被捕学生。

(2)免去曹汝霖等卖国贼的职务。

(3)中国代表拒绝和合约上签字。

“五四精神”:

五四精神就是民主与科学的精神,是解放思想、不断创新的精神,是勇于探索、追求真理精神,是不畏强暴、忧国忧民、不屈不挠、乐于奉献、勇于抗争的精神。民主与科学是五四精神的核心,勇于探索、敢于创新、解放思想、实行变革是实现的具体途径,而所有这些,最终都可以归结为振兴中华民族的爱国主义精神,爱国主义是五四精神的泉源,也是五四精神的实质和内涵。江泽民同志在庆祝北京大学建校100周年大会的讲话上也曾指出:“五四运动的精神,最根本的就是中华民族的爱国主义精神”。

五四爱国运动的历史意义:

1.五四运动是一次彻底地反对帝国主义和彻底地反对封建主义的爱国运动。

2.这次运动中,无产阶级开始登上了政治舞台,在运动后期起了主力军的作用;青年学生发挥了先锋作用。

3.五四运动发生在俄国十月社会主义革命之后,是当时无产阶级世界革命的一部分。

4.五四运动是中国新民主主义革命的开端。

5.五四运动促进了马克思主义在中国的广泛传播,促进了马克思主义与中国工人运动相结合,从思想上和干部上为中国共产党的成立做了准备。

五四爱国运动:

五四运动是中国新民主主义革命的开端的原因:

1.从时代特点和条件看,五四运动发生在俄国十月革命后,发生在无产阶级社会主义革命的新时代。其杰出历史意义,就在于它带着为辛亥革命还不曾有的姿态,就是彻底地不妥协地反对帝国主义和彻底的不妥协地反对封建主义。

2.从领导力量看,在五四运动中,中国工人阶级已经作为一支独立的政治力量登上政治舞台,成为运动的主力军。中国工人阶级以中国历史上空前规模的罢工参加运动,表现出高度自觉的爱国主义精神和反帝反封建斗争的坚定性和彻底性,对五四运动的发展起着决定性作用。从此,中国资产阶级民主革命的政治指导者,已经不属于中国资产阶级,而是属于中国无产阶级了。

3.从指导思想和发展方向看,在五四时期,已涌现出一批拥护十月革命的、具有初步共产主义思想的先进分子,成为运动的领导力量。如李大钊、陈独秀,他们指导运动的武器,已经不是资产阶级民主主义,而是马克思主义的科学社会主义。五四运动推动了马克思主义同中国工人运动的结合,在中国建立无产阶级政党的条件已基本成熟。

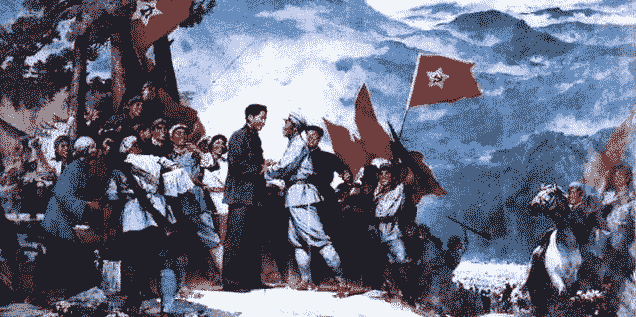

井冈山会师:

井冈山会师是指1928年4月28日(三月初九),毛泽东率领的秋收起义部队与朱德、陈毅领导的湘南起义和贺龙领导的南昌起义部分部队在井冈山的胜利会师,是中国人民解放军建军史上的重要历史事件。根据中共湘南特委决定,两军会师后,合编为工农革命军第四军。会师确保了革命的星星火种,乃至后来形成燎原之势。

井冈山革命根据地的建立:“星星之火,可以燎原”

1、背景:

大革命失败后,共产党人开始意识到掌握武装对于中国革命的重要性。经历了南昌起义,秋收起义的失败后,中国共产党认识到,必须放弃攻打大城市,走中国自己的革命道路。在文家市决策中决定走农村包围城市的道路,在三湾改编中确立了党对军队的绝对领导权。1927年秋建立井冈山革命根据地,1928年胜利会师。

2、过程:

(1)1927年10月,1927年10月,毛泽东率领工农革命军到达井冈山,建立了革命根据地。

(2)1928年4月,朱德、陈毅率领的南昌起义余部和湘南农民武装与毛泽东领导的秋收起义部队在井冈山会师,与毛泽东领导的工农革命军会师,合编为中国工农红军第四军,朱德任军长,毛泽东任党代表。

(3)毛泽东总结井冈山斗争的经验,写了《星星之火,可以燎原》等三篇文章,理论上说明了中国革命采取建立农村革命根据地,以农村包围城市,最后夺取城市的道路。还提出在中国共产党的领导下,把武装斗争,土地革命和根据地建设三者结合起来的“工农武装割据”思想。它是把马克思普遍真理通中国革命具体实践相结合的典范,标志着毛泽东思想的初步形成。

3、历史意义:

井冈山革命根据地的创建是马克思主义的基本理论与中国具体的革命实际相结合的光辉典范,从此提出了工农武装割据的革命理论,从理论上处理好了武装革命,根据地建设以及土地革命三者之间的关系,为中国共产党的发展指明了革命的道路和方向,从而摆脱了长期以来对苏联革命道路的迷信,开始走中国特色的革命道路,即农村包围城市,武装夺取政权。实现了党工作中心的第一次历史性转移。从中诞生的井冈山精神已成为民族精神的重要组成部分。

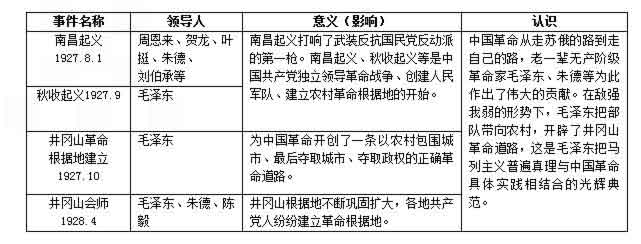

中国共产党武装反抗国民党反动统治的事件:

井冈山会师(油画):

毛泽东为什么要到农村去建立革命根据地?

中国革命以俄为师,俄国十月革命道路是由城市到农村,而毛泽东却率秋收起义队伍去井冈山建立农村革命根据地。这主要是由于不同的国情决定的,俄国当时是帝国主义链条中薄弱一环,中国却处在半殖民地半封建社会,无产阶级力量弱小,加之南昌起义后南下广东受阻,秋收起义攻打城市受挫,事实证明城市里敌人的力量强大。在当时敌强我弱、革命处于低潮情况下,加上起义部队遭到严重挫折,攻打和占领城市是不可能的。而以敌人统治力量薄弱的农村作为落脚点,保存和发展革命力量,这是当时唯一正确的选择。

一九三五年一月,党中央政治局在长征途中举行的遵义会议,确立了毛泽东同志在红军和党中央的领导地位,使红军和党中央得以在极其危急的情况下保存下来,并且在在这以后能够战胜张国焘的分裂主义,胜利地完成长征,打开中国革命的新局面。这在党的历史上是一个生死攸关的转折点。

遵义会议和中共十一届三中全会比较:

1、共同点:

(1)都形成了党中央的正确领导核心。遵义会议确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导;十一届三中全会形成了以邓小平为核心的第二代领导集体。

(2)都是中国共产党历史上的转折点。遵义会议是中共和中国革命史上生死攸关的转折点;十一届三中全会是建国以来党的历史上的伟大转折。

(3)都对中国历史的发展产生了重大影响。遵义会议为长征的胜利,为开创中国革命的新局面奠定了基础;十一届三中全会的召开使中国进入了社会主义建设新时期。

2、不同点:

(1)所处环境不同;遵义会议处于长征时期和国民党围追堵截的危险环境之中,十一届三中全会处于建国后粉碎四人帮后安定时期。

(2)讨论的议题不同,遵义会议纠正了博古等人军事上和组织上的左倾错误;十一届三中全会不仅纠正了“两个凡是”的思想错误,树立了解放思想、实事求是的指导思想,而且还提出了经济上方针。

遵义会议召开:

1、背景:

1935年1月15日至17日,中共中央政治局在贵州遵义召开的独立自主地解决中国革命问题的一次极其重要的扩大会议。这次会议是在红军第五次反“围剿”失败和长征初期严重受挫的情况下,为了纠正王明“左”倾领导在军事指挥上的错误,挽救红军和中国革命的危机而召开的。

2、内容:

(1)全力纠正了博古等人在军事上和组织上的“左”倾错误;

(2)肯定了毛泽东的正确军事主张。

(3)选取毛泽东为中央政治局常委,取消博古、李德的军事最高指挥权。

3、历史意义:

遵义会议结束了王明“左”倾错误在中央的统治,在事实上确立了以毛泽东为核心的新的党中央的正确领导。这是中国共产党第一次独立自主的运动马克思主义原理解决自己的路线、方针的政策问题,妥善处理了党内长期存在的分歧和矛盾,是中国共产党从幼稚走向成熟的标志。这次会议在及其危急的情况下,挽救了党,挽救了红军,挽救了革命,成为党的历史上一个生死攸关的转折点。

“左”和“右”:

用“左”或“右”来区别派别的习惯来源于1789年法国大革命时期的三级会议。当时的国民公会里山岳派在左,吉伦特派在右。山岳派是法国大革命时期国民公会中的革命民主派,因坐于会议大厅的最高处得名。1792年吉伦特派退出雅各宾俱乐部后,山岳派实际上成为雅各宾派。

哲学上讲:主观和客观相统一、理论与实践相结合的理论就是正确的认识,如果执行的路线、方针、政策符合当时的实际,就是正确的;如果超越了当时的客观实际,做了条件不成熟的事情就是左倾盲动(冒险)主义;如果落后于当时的实际,条件成熟了还不去做某种事,一般叫右倾保守(投降)主义。

在战争年代,党内“左倾”容易走向关门主义,“右倾”容易导致投降主义,因此要反对“左倾”、“右倾”,但主要是反“左倾”的冒进性。在和平时期,党内“左倾”容易走向空想主义,“右倾”容易导致妥协主义,因此还要反对“左倾”、“右倾”,但主要是反“右倾”的保守性。其实,“左”与“右”的区别由来已久。在两千多年前的春秋时代,中国伟大的哲学家老子就说过:“君子居则贵左,用兵则贵右”、“是以圣人执左契,而不以责于人”。

会宁会师:

1936年10月,红二、四方面军到达甘肃会宁地区,同红一方面军会师。红军三大主力会师,标志着长征的胜利结束。

红军长征胜利的意义:

1.长征胜利的政治意义:

(1)长征的胜利粉碎了蒋介石扼杀中国革命的企图,完成了战略大转移,使中国革命转危为安,中国共产党以陕北作为根据地,将中国革命的胜利推向全国。

(2)长征的伟大胜利,实现了把党中央领导全国革命的大本营奠基在西北、红军主力转移到抗日前沿阵地的战略任务,为党和红军的大发展创造了条件,开创了中国革命的新局面。

(3)长征的胜利是中国共产党革命路线和斗争路线的胜利,证明了中国共产党路线方针的正确性。

(4)通过长征确立了毛泽东同志在党内的领导地位,确立了毛泽东军事思想、政治思想的指导地位。正因为有了以毛泽东同志为核心的党中央的正确领导,我们党才能坚持按照马克思主义基本原理,紧密结合中国的具体实际,独立自主地解决中国革命的重大问题,使中国革命转危为安,走上顺利发展的道路。

(5)长征的胜利,中国共产党在陕北建立陕甘宁抗日根据地,并以其为基点,使中国共产党有了稳固的革命根据地,使抗日战争、解放战争有了稳固的后方。

2.长征胜利的军事意义:

(1)长征的胜利说明坚持党对军队的绝对领导,是军队建设的根本原则,也是我军优良传统的核心和灵魂。坚持党对军队的绝对领导是我军战无不胜的法宝。

(2)长征的胜利说明,只有思想、路线上的团结,才能取得军事斗争的胜利。

(3)长征的胜利,是毛泽东军事思想的胜利。井冈山时期,中国红军在毛泽东军事思想的指导下,取得了前四次“反围剿”的胜利,随着“左倾”思想占领主导地位,红军在军事斗争中节节败退,最终不得不进行战略大转移,开始了长征。在长征途中,中共中央召开了伟大的遵义会议,彻底清算了“左倾”思想,会议集中地解决了最迫切的军事路线和组织领导问题。重新肯定了以毛泽东为代表的正确军事路线及其一整套作战原则。从而取得了红军长征的胜利。

会宁会师纪念塔:

长征精神:

把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切的牺牲精神;坚持独立自主、实事求是、一切从实际出发的精神;顾全大局,严守纪律,紧密团结的精神;紧紧依靠人民群众,通人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。

与“材料一:“中国的土地可以被征服而不可以断送!中国的人民可以...”考查相似的试题有:

- 北京既具有悠久的历史文化,又具有光荣的革命传统,既记录了近代中国的血泪沧桑,又见证了当代中国的辉煌发展。请结合课本有...

- “五四运动”是一次彻底地反对___________和的爱国运动,是中国___________的开始。

- 暑假期间,郑州某中学 将组织“红 色记忆”考察团,分赴东 南西北四个方向考察。其中前往东方上海方向考察的主题应为( )A.开...

- 中央革命根据地在[ ]A.江西、福建B.湖北、湖南C.广西D.广东

- 为纪念周恩来总理,某班历史小组 要创办一期历史板报,在“烽火中的周恩来”版面中,能选用的素材有 ( )①南昌起义 ②秋收起义 ③...

- 在实现中华民族伟大复兴的征程上,我们迎来了中国共产党93周年华诞,从南湖红船到八一枪声,从井冈号角到长征壮歌,从抗日烽...

- 列举标志党的前三代领导集体形成的会议及领导核心人物。______________________________________________________

- 党的历史上有一次会议确立了以毛泽东为核心的党中央的正确领导,挽救了党、红军和革命。这次会议是[ ]A.中共一大B.八七会议...

- 阅读下列材料,回答问题。材料一:中国共产党的创建,具有伟大而深远的意义。……当年,它只有几十个成员;28年以后。它就成为...

- 挽救了红军,挽救了中国革命,成为党史上生死攸关转折点的是( )A.北伐战争B.红军长征C.遵义会议D.中国七大