本试题 “A、B、C、D、E为五种短周期元素,其中A、B、C位于同一周期,A元素的气态氢化物是一种广泛应用的优质气体燃料,B元素的氢化物是用途最为广泛的溶剂.B元素可分...” 主要考查您对元素周期表

元素周期律

极性键、非极性键

氢键

离子的检验

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 元素周期表

- 元素周期律

- 极性键、非极性键

- 氢键

- 离子的检验

元素周期表编排原则:

(1)把电子层数相同的各种元素按原子序数递增的顺序从左至右排成横行。

(2)把最外层电子数相同的元素按电子层数递增的顺序由上到下排列成纵行。

注意:①元素周期表是元素周期律的具体表现形式,它反映了元素之间相互联系的规律。

②历史上第一个元素周期表是1869年俄国化学家门捷列夫在前人探索的基础上排成的,他将元素按相对原子质量由小到大依次排列,并将化学性质相似的元素放在一个纵行。

元素周期表的结构:

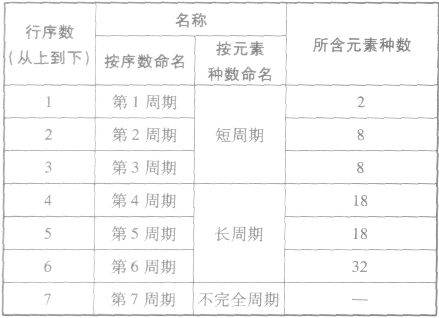

(1)周期

①周期的含义在元素周期表中,把电子层数相同的元素,按原子序数递增的顺序从左到右排成横行,这样每个横行为一个周期。现在使用的元素周期表有7个横行,即7 个周期。

②周期的划分

(2)族

①族的含义在周期表中,把不同横行(即周期)中最外层电子数相同的元素,按电子层数递增的顺序由上到下排成纵行,除第8、9、10三个纵行叫做第Ⅷ族外,其余15个纵行,每个纵行为一族。现在使用的元素周期表有18 个纵行,它们被划分为16个族。

②族的划分

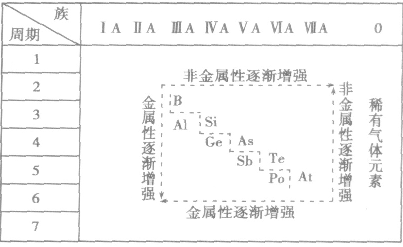

(3)元素周期表中主族元素金属性和非金属性的递变

定义:

元素的性质随原子序数的递增而呈现周期性变化的规律叫元素周期律。

实质:

元素性质随原子序数递增呈现周期性变化是元素原子的核外电子排布周期性变化的必然结果。

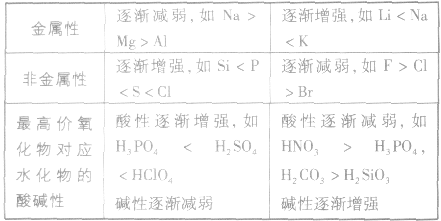

元素周期表中主族元素性质递变规律:

金属性强弱的判断依据:

1.单质跟水或酸反应置换出氢的难易程度(或反应的剧烈程度):反应越容易,说明其金属性越强。

2.最高价氧化物对应水化物的碱性强弱:碱性越强,说明其金属性越强,反之则越弱。

3.金属间的置换反应:依据氧化还原反应的规律,金属甲能从金属乙的盐溶液里置换出乙,说明甲的金属性比乙强。

4.金属活动性顺序按 Au顺序,金属性逐渐减弱。

Au顺序,金属性逐渐减弱。

5.元素周期表中,同周期元素从左至右金属性逐渐减弱;同主族元素从上至下金属性逐渐增强。

6.原电池中的正负极:一般情况下,活泼金属作负极。

7.金属阳离子氧化性的强弱:阳离子的氧化性越强.对应金属的金属性就越弱。

非金属性强弱的判断依据:

1.同周期元素,从左到右,随核电荷数的增加,非金属性增强;同主族元素,从上到下,随着陔电荷数的增加,非金属性减弱。

2.最高价氧化物对应水化物的酸性强弱:酸性越强,其元素的非金属性也越强,反之则越弱。

3.气态氢化物的稳定性:稳定性越强,非金属性越强。

4.单质跟氢气化合的难易程度:越易与H2反应,说明其非金属性越强。

5.与盐溶液之间的置换反应:非金属元素甲的单质能从非金属乙的盐溶液中置换出乙,说明甲的非金属性比乙强。如 ,说明溴的非金属性比碘强。

,说明溴的非金属性比碘强。

6.相互化合后的价态:如 ,说明O 的非金属性强于S。

,说明O 的非金属性强于S。

7.其他:如 CuCl2,所以C1的非金属性强于S。

CuCl2,所以C1的非金属性强于S。

微粒半径大小的比较方法:

1.同周期元素的微粒

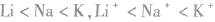

同周期元素的原子或最高价阳离子半径随核电荷数增大而减小(稀有气体元素除外),如半径:Na>Mg >Al,Na+>Mg2+‘>Al3+。

2.同主族元素的微粒

同主族元素的原子或离子半径随核电荷数增大而增大,如半径:

3.电子层结构相同的微粒电子层结构相同(核外电子排布相同)的微粒半径随核电荷数的增加而减小,如半径:

(上一周期元素形成的阴离子与下一周期元素形成的最高价阳离子有此规律)。

(上一周期元素形成的阴离子与下一周期元素形成的最高价阳离子有此规律)。

4.同种元素形成的微粒同种元素原子形成的微粒半径大小为:阳离子< 中性原子<阴离子;价态越高的微粒半径越小,如半径: 。

。

5.核外电子数和核电荷数都不同的微粒可通过一种参照物进行比较,如比较 的半径大小,可找出与A13+电子数相同,与S同主族的氧元素的阴离子

的半径大小,可找出与A13+电子数相同,与S同主族的氧元素的阴离子 进行比较,半径:

进行比较,半径: ,且

,且

元素周期表中的几项重要规律相等规律:

| 规律 | 内容 |

| 相等规律 | ①周期数:电子层数 ②主族元素原子的最外层电子数=价电子数=主族序数=最高正化合价(F、 0除外) ③最低负价绝对值=8一主族序数(限 ⅣA族~ⅦA族非金属元素) |

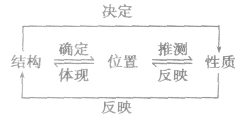

| “位、构、性”规律 | |

| 递变规律 |  |

| 同周期从左到右,元素的金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强同主族从上到下,元素的金属性逐渐增强,非金属性逐渐减弱 | |

| 奇偶规律 | 在同一主族内,族序数和原子序数、核内质子数、核电荷数、核外电子数、最外层电子数(价电子数)、离子的电荷数、元素的主要正负化合价数等,若一个是偶数,其他的都是偶数,若一个是奇数,其他的都是奇数 |

| 相同电子层结构的规律 | 稀有气体元素的原子与同周期非金属元素的阴离子以及下一周期主族金属元素的阳离子具有相同的电子层结构 |

| 序差规律 | ①同主族相邻元素的原子序数之差与主族序数有关。IA~ⅡA族元素相差原子序数较小的元素所在周期包含的元素种数。ⅢA族~O族元素相差原子序数较大的元素所在周期包含的元素种数。如Na和K的原子序数相差8 (第三周期含8种元素),Cl和Br的原子序数相差18(第四周期含18种元素) ②同周期主族元素(长周期)的原子序数差:两元素分布在过渡元素同侧时,原子序数差=族序数差;两元素分布在过渡元素两侧时,第四或第五周期元素原子序数差=族序数差+10(如第四周期的Ca和Ca相差11),第六、七周期元素原子序数差=族序数差+24(如ⅡA 族的Ba和ⅢA族的Tl相差25) |

| 对角线相似规律 | 周期表中位于对角线位置的元素性质相似,尤以“和Mg、Be和Al最为典型 |

(1)非极性键:同种元素的原子间形成的共价键(共用电子对不偏移,成键原子双方不显电性)。

如:在非金属单质(H2 Cl2 O2)、共价化合物(H2O2 多碳化合物)、离子化合物(Na2O2 CaC2)中存在。

(2)极性键:不同元素的原子间形成的共价键(共用电子对偏向吸引电子能了强的一方,该元素显负价,偏离吸引电子能力弱的一方,该元素显正价)。如:在共价化合物(HCl H2O CO2 NH3)、某些离子化合物(NaOH Na2SO4 NH4Cl)中存在。

分子空间构型、键的极性与分子的极性:

化学键与物质类别:

1.只含有极性共价键的物质:一般是不同非金属元素构成的共价化合物。例如: 等。

等。

2.只含非极性共价键的物质:同种非金属元素构成的单质。例如: 、金刚石等。

、金刚石等。

3.既有极性键又有非极性键的物质。例如: 等。

等。

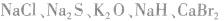

4.只含有离子键的物质:活泼非金属元素与活泼金属元素形成的化合物。例如: 等。

等。

5.既有离子键又有非极性键的物质。例如: 等。

等。

6.既有离子键又有极性键的物质。例如: 等。

等。

7.由离子键、共价键、配位键构成的物质。例如: 等。

等。

8.只含有共价键而无范德华力的物质。例如:金刚石、晶体硅、 等原子晶体。

等原子晶体。

9.由强极性键构成但又不是强电解质的物质。例如:HF。

10.没有化学键的物质。例如:稀有气体( 等)。

等)。

氢键:

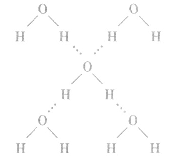

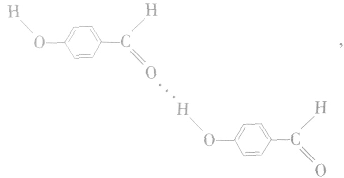

(1)概念:已经与电负性很大的原子(如N、O、F) 形成共价键的氢原子与另一个电负性很大的原子(如 N、O、F)之问的作用力。如水分子问的氢键如下图所示。

(2)表示方法:A—H…B一(A、B为N、O、F“一” 表示共价键,“…”表示形成的氢键)。

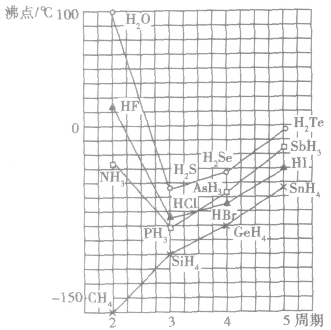

(3)分类

(4)属性:氢键不属于化学键,它属于一一种较强的分子间作用力,其作用能大小介于范德华力和化学键之间。

(5)对物质性质的影响

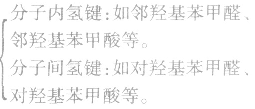

①氢键对物质熔、沸点的影响。分子问存在氧键时,破坏分子问的氢键,需要消耗更多的能量,所以存在氢键的物质具有较高的熔点和沸点。

例如:氮族、氧族、卤素中的N、O、F的氧化物的熔、沸点的反常现象。

②氢键对物质溶解度的影响:氢键的存在使物质的溶解性增大。例如:NH3极易溶解于水,主要是由于氨分子和水分子之问形成了氢键,彼此互相缔合,因而加大了溶解。再如乙醇、低级醛易溶于水,也是因为它们能与水分子形成氢键。

③氢键的存在会引起密度的变化。水结冰时体积膨胀、密度减小的反常现象也可用氢键解释:在水蒸气中水以单个的水分子形式存在;在液态水中,通常是几个水分子通过氢键结合,形成(H2O)n小集团;在固态水(冰)中,水分子大范围地以氢键互相连接,成为疏松的晶体,因此在冰的结构中有许多空隙,造成体积膨胀,密度减小。

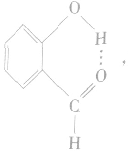

④分子内氢键与分子间氢键对物质性质的不同影响:氢键既可以存在于分子内部的原子之间,也可以存在于分子间的原子之间,只不过这两种情况对物质性质的影响程度是不一样的。例如,邻羟基苯甲醛存在分子内氢键: 熔点为2℃,沸点为196. 5℃;对羟基苯甲醛存在分子间氢键:

熔点为2℃,沸点为196. 5℃;对羟基苯甲醛存在分子间氢键: 熔点为 115℃,沸点为250℃。由此可见,分子间氢键使物质的熔、沸点更高。

熔点为 115℃,沸点为250℃。由此可见,分子间氢键使物质的熔、沸点更高。

6)存在:水、醇、羧酸、酰胺、氨基酸、蛋白质、结晶水合物等物质中都能存在;生命体中许多大分子内也存在氢键,如氢键是蛋白质具有生物活性的高级结构的重要原因,DNA双螺旋的两个螺旋链也是以氢键相互结合的。

(1)焰色反应:Na+:黄色;K+:紫色(透过蓝色钴玻璃观察);Ca2+:砖红色;

(2)H+:H+酸性。遇紫色石蕊试液变红,遇湿润蓝色石蕊试纸变红;

(3)NH4+:在试液中加强碱(NaOH)加热,产生使湿润红色石蕊试纸变蓝的气体;NH4++OH-

NH3↑+H2O;NH3+H2O

NH3↑+H2O;NH3+H2O NH3?H2O

NH3?H2O NH4++OH-

NH4++OH- (4)Fe3+:①通KSCN或NH4SCN溶液呈血红色:Fe3++SCN-==[Fe(SCN)]2+;②通NaOH溶液红褐色沉淀:Fe3++3OH-==

Fe(OH)3↓

(5)Fe2+:①遇NaOH溶液生成白色沉淀在空气中迅速转化成灰绿色最后变成红褐色沉淀:Fe3++2OH-=Fe(OH)2↓;

4Fe(OH)2+O2+2H2O==4Fe(OH)3;

②试液中加KSCN少量无明显变化再加氯水出现血红色: 2Fe2++Cl2==2Fe3++2Cl-;Fe3++SCN-==[Fe(SCN)]2+

(6)Mg2+:遇NaOH溶液有白色沉淀生成,NaOH过量沉淀不溶解:Mg2++2OH-==Mg(OH)2↓,但该沉淀能溶于NH4Cl溶液;

(7)Al3+:遇NaOH溶液(适量)有白色沉淀生成,NaOH溶液过量沉淀溶解:Al3++3OH-==Al(OH)3↓;Al(OH)3+OH-==

AlO2-+2H2O

(8)Cu2+:遇NaOH溶液有蓝色沉淀生成,加强热变黑色沉淀:Cu2++2OH-==Cu(OH)2↓;Cu(OH)2

CuO+H2O

CuO+H2O (9)Ba2+:遇稀H2SO4或硫酸盐溶液有白色沉淀生成,加稀HNO3沉淀不溶解:Ba2++SO42-==BaSO4↓

(10)Ag+: ①加NaOH溶液生成白色沉淀,此沉淀迅速转变为棕色沉淀溶于氨水Ag++OH-==AgOH↓;2AgOH==Ag2O+H2O;AgOH+2NH3?H2O==[Ag(NO3)2]OH+2H2O

②加稀HCl或可溶性氧化物溶液再加稀HNO3生成白色沉淀:Ag++Cl-==AgCl↓

(11)OH-:OH-碱性:①遇紫色石蕊试液变蓝;②遇酚酞试液变红;③遇湿润红色石蕊试纸变蓝;

(12)Cl-:遇AgNO3溶液有白色沉淀生成,加稀HNO3沉淀不溶解:Ag++Cl-=AgCl↓

(13)Br-:加AgNO3溶液有浅黄色沉淀生成,加稀HNO3沉淀不溶解:Ag++Br-=AgBr↓

(14)I-: ①加AgNO3溶液有黄色沉淀生成,加稀HNO3沉淀不溶解:Ag++I-=AgI↓;②加少量新制氯水后再加淀粉溶液显蓝色:2I-+Cl2=I2+2Cl-;I2遇淀粉变蓝

(15)S2-:①加强酸(非强氧化性)生成无色臭鸡蛋气味气体:S2-+2H+=H2S↑;②遇Pb(NO3)2或(CH3COO)2Pb试液生成黑色沉淀,遇CuSO4试液产生黑色沉淀:Pb2++S2-=PbS↓;Cu2++S2-=CuS↓

(16)SO42-:加可溶性钡盐[BaCl2或Ba(NO3)2]溶液有白色沉淀生成后再加稀HCl或稀HNO3沉淀不溶解:Ba2++SO42-=BaSO4↓

(17)SO32-:加强酸(H2SO4或HCl)把产生气体通入品红溶液中,品红溶液褪色:SO32-+2H+=H2O+SO2↑ SO2使品红溶液褪色

(18)CO32-:加稀HCl产生气体通入澄清石灰水,石灰水变浑浊:CO32-+2H+=H2O+CO2↑;CO2+Ca(OH)2=CaCO3↓+H2O

(19)HCO3-:取含HCO3-盐溶液煮沸,放出无色无味、使澄清石灰水变浑浊的气体;或向HCO3-溶液里加入稀MgSO4溶液,无现象,加热煮沸有白色沉淀MgCO3生成,同时放出CO2气体。

(20)NO3-:浓缩试液加稀硫酸和铜片加热有红棕色气体产生,溶液变成蓝色:

Cu+4H++2NO3-=Cu2++2NO2↑+2H2O

(21)PO43-:加AgNO3溶液产生黄色沉淀,再加稀HNO3沉淀溶解:3Ag++PO43-=Ag3PO4↓;Ag3PO4溶于稀HNO3酸。

与“A、B、C、D、E为五种短周期元素,其中A、B、C位于同一周期,A...”考查相似的试题有:

- 下表是元素周期表的一部分,有关说法正确的是( )期周族IAIIAIIIAIVAVAVIAVIIA2ab3defghi①a、b、e、f四种元素的元素的原子半...

- A、B、C、D、E五种短周期元素,其原子序数逐渐增大。元素A的单质是密度最小的气体,元素B的单质存在两种以上同素异形体,且其...

- 在通常条件下,下列各组物质的性质排列正确的是( )A.密度:CH3CH2CH2Cl>CH3CH2Cl>CH3ClB.水溶性: HCl>H2S> SO2C.还...

- a、b、c、d、e为元素周期表前3周期中的部分元素,它们在元素周期表中的相对位置如图所示。下列叙述正确的是( )A.b元素除0...

- (10分)1956年,杨振宁和李政道提出在弱相互作用中宇称不守恒,并由吴健雄用放射源进行了实验验证。次年,杨振宁、李政道两...

- 下列关于元素周期律的叙述,正确的是[ ]A.随着元素原子序数的递增,原子的最外层电子总是从1到8重复出现B.随着元素原子序数...

- 元素周期表与元素周期律在学习、研究和生产实践中有很重要的作用.下表列出了①~⑧七种元素在周期表中的位置.族周期ⅠAⅡAⅢAⅣAⅤ...

- 短周期元素X、Y、Z原子序数之和为28,X+与Z2-具有相同的核外电子层结构,Y、Z在同一周期。下列推测正确的是A.元素Y的最高...

- 下列说法不正确的是[ ]A.CuSO4·5H2O是化合物B.钙离子的电子式是Ca2+C.SO2与O2反应生成SO3,说明SO2具有可燃性D.CO2是具有...

- 现有失去标签的四瓶无色溶液A、B、C、D,只知道它们是K2CO3、K2SO4、NaHSO4和Ba(NO3)2,为鉴别它们,进行如下实验:①A+D溶...