本试题 “南北朝时期的科技文化成就承上启下,是中华民族贡献给人类的一份宝贵财富。下列各项对承上启下内涵表述最准确的是[ ]A.承接上面,引起下面B.承接东汉开启隋...” 主要考查您对祖冲之和圆周率

贾思勰和《齐民要术》

郦道元和《水经注》

草书、楷书和行书

书画艺术:王羲之(书圣),顾恺之(《女史箴图》、《洛神赋图》)

陶渊明和田园诗

魏晋南北朝佛教的盛行

范缜的《神灭论》

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 祖冲之和圆周率

- 贾思勰和《齐民要术》

- 郦道元和《水经注》

- 草书、楷书和行书

- 书画艺术:王羲之(书圣),顾恺之(《女史箴图》、《洛神赋图》)

- 陶渊明和田园诗

- 魏晋南北朝佛教的盛行

- 范缜的《神灭论》

祖冲之:

南朝宋、齐时期我国伟大的科学家,在数学、天文历法、机械制造等方面都有突出成就。其中尤其是数学,我国自古就有”周三径一的说法,他在前人的基础上,求出了圆周率在3.1415926和3.1415926之间,是世界上第一个把圆周率准确数值推算到小数点后第七位的人,比欧洲早1100年,他的著作是《缀数》。

祖冲之:

“祖率”:

祖冲之还是两个分数来表示圆周率,一个是335/113,叫密率;一个是22/7,叫约率。密率是分子分母在1000以内的分数形式的圆周率最佳近似值,是当时的最高成就。为了纪念他的贡献,人们把密率成为“祖率”。

北魏末年的贾思勰的《齐民要术》是一部农业生产技术的总结性著作,其中系统的总结了6世纪以前的黄河中下游地区农牧业生产经验、食品的加工与贮藏、野生植物的利用,是中国现存最早最完整的农书。

《齐民要术》:

《齐民要术》简介:

《齐民要术》全书10卷,共92篇,集周秦至北魏农业生产知识之大成。全书内容丰富。包括了土壤整治,肥料施用。精耕细作,防旱保墒,选种育种,粮食好蔬菜作物的栽培,果树的培植和嫁接。畜禽的饲养和医治,食品的加工和储藏,以及野生植物的利用等,反映了当时我国北方的农业生产技术水平。其中许多技术直到现在还在应用,如果树的嫁接,果树的熏烟防霜法,葡萄的冬季埋蔓法等。

北魏地理学家郦道元通过为古书《水经》做注,以《水经》为纲,全面而系统地介绍了水道所流经地区的自然地理和经济地理等诸方面的内容,是一部历史、地理、文学价值都很高的综合性著作。

《水经注》:

《水经注》内容:

《水经注》全书三十多万字,详细介绍了我国境内一千多条河流以及与这些河流相关的郡县、城市、物产、风俗、传说、历史等。《水经注》文笔雄健俊秀,既是古代地理学名著,也是山水文学的优秀作品。

草书、楷书、行书:

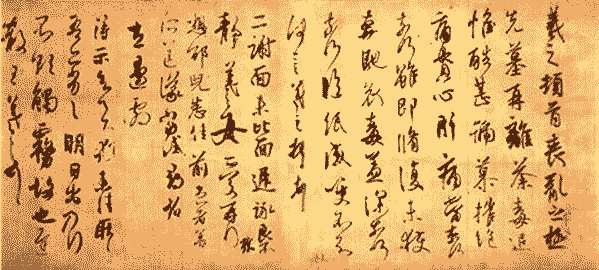

东汉末年,书法成为一种艺术,著名学者蔡邕用八分体写石经,刘德升首创行书体(草书兼楷书)。曹魏时,钟繇、胡昭得刘德升传授,都擅长行书。钟繇又开辟新境,创立楷书,并把字体由隶书转化为楷书,是汉字形体的进步。东晋王羲之吸收汉魏诸家的精华,集书法之大成,兼善隶、草、行,被称为“书圣”。人们评论他写的字“飘若浮云,矫若惊龙。”他的代表作有《兰亭序》《黄庭经》等。其子王献之的书法造诣也极高,与王羲之合成“二王”。

草书:

草书、行书、楷书:

1、草书:

汉字的一种书体,特点是结构简省、笔画连绵。形成于汉代,是为了书写简便在隶书基础上演变出来的。有章草、今草、狂草之分。《说文解字》中说:“汉兴有草书”。草书始于汉初,其特点是:存字之梗概,损隶之规矩,纵任奔逸,赴速急就,因草创之意,谓之草书。

2、行书:

行书是在楷书的基础上发展起源的,介于楷书、草书之间的一种字体,是为了弥补楷书的书写速度太慢和草书的难于辨认而产生的。“行”是“行走”的意思,因此它不像草书那样潦草,也不像楷书那样端正。实质上它是楷书的草化或草书的楷化。楷法多于草法的叫“行楷”,草法多于楷法的叫“行草”。

3、楷书:

汉字字体,就是现在通行的汉字手写正体字,它是由隶书演变来的,也叫正楷、真书。

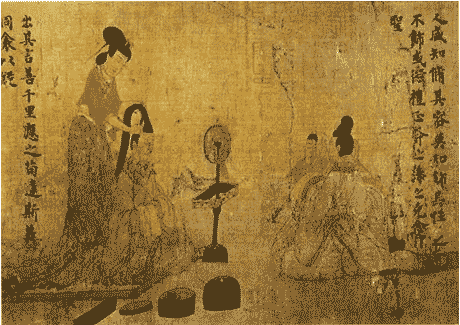

东晋大书法家王羲之博采众长,擅长隶、草、真、行,并博彩众家之长,世称“书圣”。他的书法代表作品有《兰亭序》《黄庭经》等。其子王献之的书法造诣也很高,与王羲之合称“二王”。魏晋南北朝时期的绘画,往往是带有宗教色彩的。三国时期的曹不兴,是我国佛像画的始祖。东晋的顾恺之是这一时期著名的画家。他擅长以画人物为著称。他的人物画布局严密、线条流畅,人物栩栩如生。代表作品有《女史箴图》,《洛神赋图》等。

魏晋南北朝时期文化特点:

1、带有分裂割据的烙印(南北方民歌的风格迥异;南方民歌缠绵婉转,多描写爱情;北方民歌慷慨激昂,又有战歌,牧歌)

2、体现了民族融合的特色(龙门石窟的有中原文化的特征)

3、思想领域的异常活跃(佛教道教的盛行,尤其是佛教,出现了寺院经济)

4、科技成果突出(科学,农学)

王羲之的书法艺术:

《女史箴图》:

陶渊明:

名潜,出身于没落官僚的家庭,做到彭泽县令,后来因为对门阀士族的腐朽统治的不满,他“不为五斗米折腰”,毅然辞官归隐,他接触农民,写了许多关于反映当时农村生活和他参加劳动的诗篇,由于其艺术特色,兼有平淡于爽朗之胜,语言质朴自然,而又极为精炼,具有独特风格。因此,陶渊明有“田园诗人”之称,也是田园诗派的鼻祖。他的著名作品为《归园田居》《桃花源诗》等。

南北朝文学的特点:

魏晋南北朝的社会大变动,丰富了文学内涵。这一时期的文学具有承上启下的特点。诗歌完成了古诗从四言、五言、骚体到七言诗的过渡,并且涌现了一批杰出的诗人。

陶渊明:

建安文学:

魏晋时期的文学最有成就的就是诗歌,五言诗在东汉已经趋于成熟。建安时期的以曹操父子和“建安七子”在五言诗方面都有着很高的成就,他们以自己的所见所闻和亲身经历,写出了不少内容充实、风格苍凉而又富有生气的诗赋,史称“建安文学”。代表作有曹操的《蒿里行》、王粲的《七哀诗》和女诗人蔡文姬的《悲愤诗》等。

魏晋南北朝佛教盛行:

魏晋南北朝时期,佛教宣扬了灵魂不灭、生死轮回、因果报应,为苦难中挣扎的穷苦百姓找到了一条精神解脱的道路,也适合统治者加强思想控制的需要,因而迅速传播。

佛教对这一时期的影响:

1、积极:

伴随着佛教而来的西域文化和印度文化,在语言、艺术、天文、医学等许多方面,对我国文化产生了积极影响。例如云冈石窟中的佛像保存了较多古印度佛教的风格;南北朝时,名僧法显到西域取经,归国后写成《佛国记》一书,是研究中国与印度、巴基斯坦等国的交通和历史的重要史料。

2、消极:

佛教的盛行也给社会带来了严重危害。首先,统治者利用佛教教义,使人民甘心忍受剥削压迫,安于现状;其次,统治者广修寺塔,施舍钱财,浪费了人民大量血汗钱。例如梁武帝曾经多次主动“舍身”给寺院,大臣只好凑钱把他赎出来,加重了对人民的剥削。第三,寺院经济发展过度,广占田宅,侵扰百姓,与官府争夺劳动人手和税收,影响了农业的发展与政府的财政收入。唐代诗人杜牧曾经写道“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,既说明了佛教在南朝的兴盛,寺院建筑的华丽和宏大气势,也指出了佛教对百姓的影响。

南朝范缜所著驳斥佛教论点的著名论作。范缜是著名的无神论思想家。他针对当时王公贵族及士人百姓的崇佛,写出了《神灭论》对之进行驳斥。《神灭论》全文共30条,主要论点有:

(1)针对佛教宣传的人死后灵魂离开肉体的论点,提出了“形神相即”的观点,认为两者不可分离。

(2)提出了精神是活人的“质”所特有的,只有活人的形体才有精神作用。《神灭论》鲜明的唯物主义倾向,尖锐的批驳了佛教的形神分离、形亡神不灭的观点。

《神灭论》的实质:

《神灭论》的实质是用唯物主义思想来反对佛教。提出物质与精神的统一性来驳斥佛教的“灵魂不灭,轮回转世”的观点。

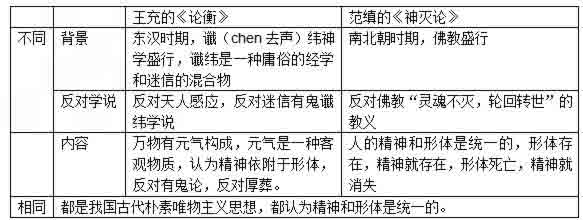

比较范缜《神灭论》王充的《论衡》:

北周武帝的灭佛运动:

北朝后期,北周有僧尼二百多万人,北齐有僧尼三百多万人。僧尼有免役调、租税的特权,寺院经济严重影响了官方利益,“国给为此不足,王用因兹取乏”。灭佛运动是北周武帝的改革重要措施,他下令没收寺院财产,让僧尼还俗,还焚烧佛经、捣毁佛像。增加了劳动人手和财政收入,有利于社会生产的发展。但是灭佛运动过于绝对化,使佛教文化遭到损失。

范缜:

与“南北朝时期的科技文化成就承上启下,是中华民族贡献给人类的...”考查相似的试题有:

- 下列科技成就中,不属于秦汉时期的是[ ]A.张衡发明地动仪B.华佗制成麻醉药剂“麻沸散”C.蔡伦改进造纸术D.祖冲之求得比较精...

- 三国两晋南北朝时期,比欧洲早了约1000年的成就出现在[ ]A.数学方面B.农学方面C.地理学方面D.医学方面

- 同学们要了解我国古代河流的走向,以及水道流经地区的风土人情,应查找的书籍是 A.《水经注》B.《史记》C.《齐民要术》D....

- 五一假期,假如你到古都开封去旅游,你不可能去的是A.相国寺B.云冈石窟C.龙庭D.清明上河图

- 小赵从历史辨析栏目中下载了四句话,哪一句与历史事实相符[ ]A.春秋时,有人在野外用牛牵引铁犁开垦荒地B.秦朝时,有人在纸...

- 张明长大后想成为一名农业专家,下列人物对他影响比较大的是[ ]A.王羲之B.贾思勰C.顾恺之D.张仲景

- 阅读下列材料:三峡是我国著名的旅游景点之一,古人记载三峡说:“空谷传响,哀转久绝……巴东三峡巫峡长,猿啼三声泪沾裳。”请...

- 汉字形体演变过程中,有五种书体是正规场合使用的,它们的先后顺序依次是①甲骨文②金文③楷书④隶书⑤篆书[ ]A.①②③④⑤B.①②④⑤③C....

- 顾恺之生活在[ ]A.西晋B.东晋C.南朝D.北朝

- “巴东三峡巫峡长,袁鸣三声泪沾裳”的诗句,出自A.《史记》B.《齐民要术》C.《水经注》D.《脉经》