本试题 “下列事件在1905年不可能发生的是[ ]A、在中国沿用了一千三百多年的科举制度被废除B、詹天佑被任命为总工程师,负责修建京张铁路C、政府颁布了剪辫、易服和废...” 主要考查您对武昌起义

断发易服,移风易俗(辛亥革命后)

詹天佑与京张铁路

新式教育的开端(废除科举制)

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 武昌起义

- 断发易服,移风易俗(辛亥革命后)

- 詹天佑与京张铁路

- 新式教育的开端(废除科举制)

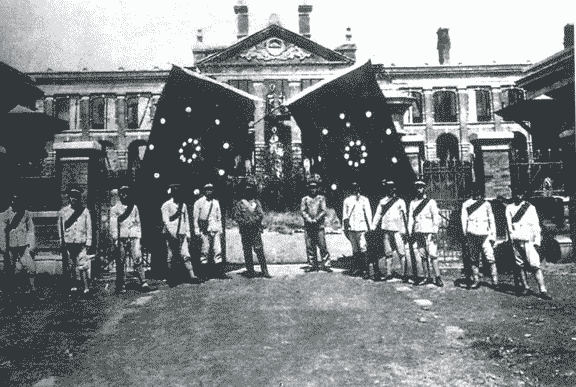

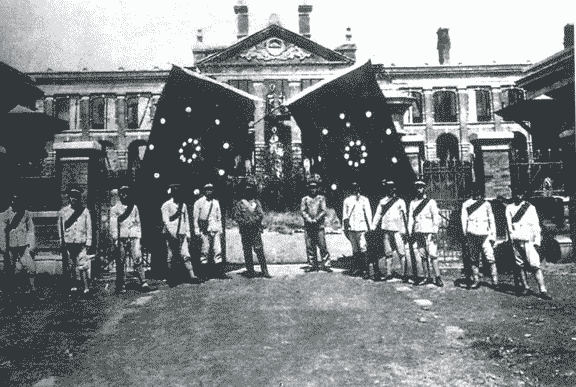

武昌起义:

在全国保路风潮不断高涨的形势下,湖北武汉的两个革命团体共进会、文学社积极准备发动武装起义。1911年10月10日,熊秉坤等革命党人首先发难,各营革命士兵纷纷响应,经过一夜激战占领武昌,接着光复汉阳、汉口。武昌起义立即在全国各地引起响应,将已经高涨的革命形势推向新的高潮。

湖北军政府:

辛亥革命时期革命党人建立的临时地方军政机构。是1911年10月11日革命党人在武昌起义取得胜利之后,根据孙中山等人制订的《中国同盟会革命方略》建立的。其首脑成为都督,总揽省区军政大权,孙中山,黄兴等同盟会其他重要领导人都不在武昌,于是推举黎元洪为军政府都督。以后,以黎元洪为首的一批旧官僚、旧军人和立宪分子,逐渐掌握了军政府大权。

武昌起义后湖北军政府:

在全国保路风潮不断高涨的形势下,湖北武汉的两个革命团体共进会、文学社积极准备发动武装起义。1911年10月10日,熊秉坤等革命党人首先发难,各营革命士兵纷纷响应,经过一夜激战占领武昌,接着光复汉阳、汉口。武昌起义立即在全国各地引起响应,将已经高涨的革命形势推向新的高潮。

湖北军政府:

辛亥革命时期革命党人建立的临时地方军政机构。是1911年10月11日革命党人在武昌起义取得胜利之后,根据孙中山等人制订的《中国同盟会革命方略》建立的。其首脑成为都督,总揽省区军政大权,孙中山,黄兴等同盟会其他重要领导人都不在武昌,于是推举黎元洪为军政府都督。以后,以黎元洪为首的一批旧官僚、旧军人和立宪分子,逐渐掌握了军政府大权。

武昌起义:

1、时间:1911年10月10日

2、结果:占领武汉三镇,成立湖北军政府,定国号为“中华民国”。

3、影响:各省纷纷响应起义,清朝统治土崩瓦解。但政权多落入立宪派和封建官僚手中,革命潜伏着失败的危险。

辛亥革命在首先武昌取得成功的原因:

1、武汉地区的民族资本主义发展较快,民族资产阶级的力量不断强大。

2、近代学堂的设立,湖北地区出现了资产阶级知识分子群,他们成了革命党的骨干。

3、武汉是帝国主义入侵较早地区,帝国主义的掠夺和封建势力的压榨,使这里的人民反抗愤怒不断高涨。

4、革命党人在武汉地区进行了比较长期的准备,在新军中做了大量宣传、组织工作。

5、当时清政府忙于派兵镇压保路运动,为武昌起义取得了时机。

武昌起义后湖北军政府:

断发易服,移风易俗:

辛亥革命后,国民政府先后颁布了剪发辫、易服饰、改称谓、禁缠足、倡女权等法令,使人们的生活方式简易化,方便化,具有民国生活特色开始出现;人人平等、人格独立的民主思想逐渐深入人心;妇女也得到了解放,社会地位也开始提高。

辛亥革命后中国社会风俗的变化:

一、剪发辫、易服饰——生活方式近代化

1.剪发辫

(1)剪辫运动,兴起于辛亥革命爆发后,辫子的去留成为从新从旧的标志。

(2)孙中山颁布限期剪辫令,剪辫深入城乡。

(3)剪辫的影响:改变了旧的落后的观念,方便工作,有利于个人卫生,对社会生活也产生了巨大影响,促进了理发业等新兴服务行业的发展。

2.易服饰

(1)辛亥革命后:洋装洋饰开始流行。

(2)民国初年:男子礼服——西服、褂袍;女子礼服——褂裙。

(3)20世纪20年代后:男装——西服、中山装、长衫,其中中山装逐渐成为中国男子礼服。女装——旗袍。

(4)易服饰的影响:服饰的多样化与不断翻新,丰富了人们的生活,满足了人们不同的审美需求。

二、改称谓、废跪拜——人格独立与平等观念深入人心

1.改称谓

(1)孙中山发布命令,废除清朝官场的“大人”、“老爷”称呼,官员之间以“官职”相称,民间称“先生”或“某君”。

(2)影响:以官职、先生、某君代替老爷、大人作称谓,是用人格的平等代替身份的不平等,影响遍及社会各个角落。

2.废跪拜

(1)清代通行的礼节:跪拜、作揖、请安、拱手。

(2)民国成立后:制订“礼制”,核心是以鞠躬礼和脱帽礼代替跪拜等旧有礼节。

(3)中外人士交往开始使用握手礼。

(4)影响:废跪拜是民国初年礼仪改革的一个重要方面,反映了礼节上的尊卑等级观念已为平等观念所取代。

三、禁缠足、倡女权——妇女解放的两大标志

1、禁缠足

(1)西方传教士:设立天足会,反对缠足。

(2)清政府:颁布缠足禁令。

(3)辛亥革命后:孙中山饬令各省劝禁缠足,各地展开大规模的放足运动,出现“解放脚”。

(4)影响:使女性摆脱了落后封建文化的迫害,参加社会活动更方便,成为提倡女权的先声。

2、倡女权

(1)清末民初,一些受西方思想影响的女性开始勇敢地走向社会,参加社会活动。政治上,从军参政;教育上,进学堂读书、出洋留学、男女同校;婚姻上,追求自由恋爱,反对包办婚姻、买卖婚姻的呼声逐渐得到社会各界的认同。

(2)妇女解放的意义:妇女解放是清末民初移风易俗最典型的例证,它意味着辛亥革命革除了根深蒂固的封建恶习,生活方式开始走向近代化。

辛亥革命后为什么要下剪辫子:

1911年10月10日,武昌起义爆发,各省纷纷响应,革命浪潮汹涌澎湃。与清初强迫汉人剃发相比较,辛亥革命也把头发看成是政治分野的象征,独立各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标,剪除辫子已经成为去旧图新的标志。许金城《民国野史》记述道:“无数的汉人都兴高采烈地剪去这条奴隶标志的辫子。也有迷信的,事先选择吉日,拜祭祖先,然后庄重地剪除,把辫子烧了。更有联合多人同日剪辫,并燃放爆竹,举行公宴庆祝的。”当时有一名《越风》的杂志载文说:“不剪发不算革命,并且也不算时髦,走不进大衙门去说话,走不进学堂去读书。”一时间,剪辫的浪潮便如风起云涌,浩浩荡荡,迅速席卷大江南北。为了迅速的除去这一恶习,中华民国临时政府颁布了剪辫子的命令,对于在全国范围内剪除辫子产生了很大的推动作用。

辛亥革命后,国民政府先后颁布了剪发辫、易服饰、改称谓、禁缠足、倡女权等法令,使人们的生活方式简易化,方便化,具有民国生活特色开始出现;人人平等、人格独立的民主思想逐渐深入人心;妇女也得到了解放,社会地位也开始提高。

辛亥革命后中国社会风俗的变化:

一、剪发辫、易服饰——生活方式近代化

1.剪发辫

(1)剪辫运动,兴起于辛亥革命爆发后,辫子的去留成为从新从旧的标志。

(2)孙中山颁布限期剪辫令,剪辫深入城乡。

(3)剪辫的影响:改变了旧的落后的观念,方便工作,有利于个人卫生,对社会生活也产生了巨大影响,促进了理发业等新兴服务行业的发展。

2.易服饰

(1)辛亥革命后:洋装洋饰开始流行。

(2)民国初年:男子礼服——西服、褂袍;女子礼服——褂裙。

(3)20世纪20年代后:男装——西服、中山装、长衫,其中中山装逐渐成为中国男子礼服。女装——旗袍。

(4)易服饰的影响:服饰的多样化与不断翻新,丰富了人们的生活,满足了人们不同的审美需求。

二、改称谓、废跪拜——人格独立与平等观念深入人心

1.改称谓

(1)孙中山发布命令,废除清朝官场的“大人”、“老爷”称呼,官员之间以“官职”相称,民间称“先生”或“某君”。

(2)影响:以官职、先生、某君代替老爷、大人作称谓,是用人格的平等代替身份的不平等,影响遍及社会各个角落。

2.废跪拜

(1)清代通行的礼节:跪拜、作揖、请安、拱手。

(2)民国成立后:制订“礼制”,核心是以鞠躬礼和脱帽礼代替跪拜等旧有礼节。

(3)中外人士交往开始使用握手礼。

(4)影响:废跪拜是民国初年礼仪改革的一个重要方面,反映了礼节上的尊卑等级观念已为平等观念所取代。

三、禁缠足、倡女权——妇女解放的两大标志

1、禁缠足

(1)西方传教士:设立天足会,反对缠足。

(2)清政府:颁布缠足禁令。

(3)辛亥革命后:孙中山饬令各省劝禁缠足,各地展开大规模的放足运动,出现“解放脚”。

(4)影响:使女性摆脱了落后封建文化的迫害,参加社会活动更方便,成为提倡女权的先声。

2、倡女权

(1)清末民初,一些受西方思想影响的女性开始勇敢地走向社会,参加社会活动。政治上,从军参政;教育上,进学堂读书、出洋留学、男女同校;婚姻上,追求自由恋爱,反对包办婚姻、买卖婚姻的呼声逐渐得到社会各界的认同。

(2)妇女解放的意义:妇女解放是清末民初移风易俗最典型的例证,它意味着辛亥革命革除了根深蒂固的封建恶习,生活方式开始走向近代化。

辛亥革命后为什么要下剪辫子:

1911年10月10日,武昌起义爆发,各省纷纷响应,革命浪潮汹涌澎湃。与清初强迫汉人剃发相比较,辛亥革命也把头发看成是政治分野的象征,独立各省很自然地把标志汉人臣服于满清朝廷的辫子作为革命目标,剪除辫子已经成为去旧图新的标志。许金城《民国野史》记述道:“无数的汉人都兴高采烈地剪去这条奴隶标志的辫子。也有迷信的,事先选择吉日,拜祭祖先,然后庄重地剪除,把辫子烧了。更有联合多人同日剪辫,并燃放爆竹,举行公宴庆祝的。”当时有一名《越风》的杂志载文说:“不剪发不算革命,并且也不算时髦,走不进大衙门去说话,走不进学堂去读书。”一时间,剪辫的浪潮便如风起云涌,浩浩荡荡,迅速席卷大江南北。为了迅速的除去这一恶习,中华民国临时政府颁布了剪辫子的命令,对于在全国范围内剪除辫子产生了很大的推动作用。

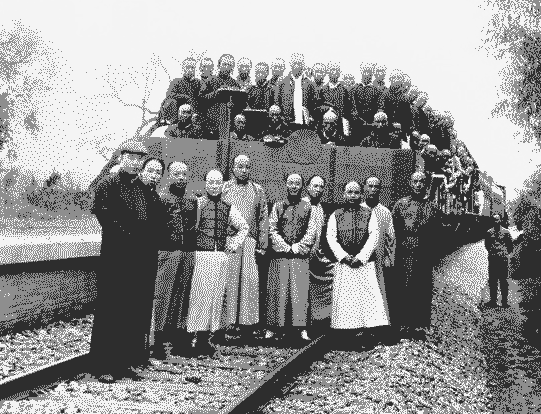

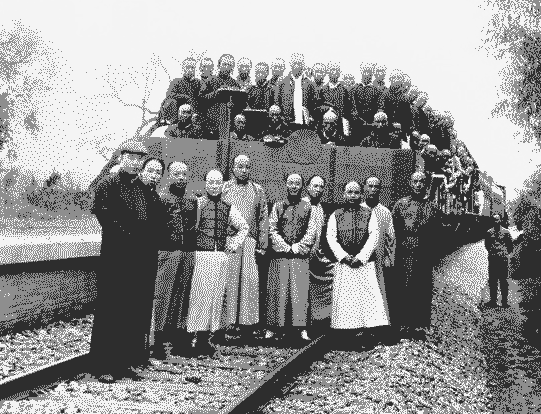

京张铁路:

是一条自北京西直门,经居庸关、沙城、宣化至河北张家口的铁路,全长约201.2千米,京张铁路因具有重要的政治和经济价值,在俄国和英国两国觊觎、诸商纷争筑路的情况下,清廷要臣袁世凯多次与英俄协商最终确定由中国自己筹款修建,并于1905年5月上奏清政府提议尽快修建,清廷接受了袁世凯的建议后,袁世凯在资金和人才上精心筹划,任命陈昭常为总办、詹天佑为会办(相当于副局长)兼总工程司,并于1905年9月正式开工建设,1909年建成,是中国首条不使用外国资金及人员,由中国人自行勘测、设计、施工完成,投入营运的铁路。

詹天佑和京张铁路(前中):

詹天佑:

(1861年4月26日—1919年4月24日),字眷诚,号达朝,中国近代铁路工程专家。汉族,原籍安徽婺源(今属江西),生于广东南海。12岁留学美国,1878年考入耶鲁大学土木工程系,专习铁路工程,毕业论文为《码头起重机研究》获得哲学学士学位;1905—1909年主持修建我国自建的第一条铁路—京张铁路;创造“竖井施工法”和“人”字形线路,震惊中外;在筹划修建沪嘉、洛潼、津芦、锦州、萍醴、新易、潮汕、粤汉等铁路中,成绩斐然。著有《铁路名词表》、《京张铁路工程纪略》等;有“中国铁路之父”“中国近代工程之父”之称。

是一条自北京西直门,经居庸关、沙城、宣化至河北张家口的铁路,全长约201.2千米,京张铁路因具有重要的政治和经济价值,在俄国和英国两国觊觎、诸商纷争筑路的情况下,清廷要臣袁世凯多次与英俄协商最终确定由中国自己筹款修建,并于1905年5月上奏清政府提议尽快修建,清廷接受了袁世凯的建议后,袁世凯在资金和人才上精心筹划,任命陈昭常为总办、詹天佑为会办(相当于副局长)兼总工程司,并于1905年9月正式开工建设,1909年建成,是中国首条不使用外国资金及人员,由中国人自行勘测、设计、施工完成,投入营运的铁路。

京张铁路修建:

1、时间:1905年9月-1909年9月

2、总工程师:詹天佑

3、独特设计:

“人”字形线路从青龙桥起,依山腰铺设“人”字形路轨,列车运行至此时改用两部大马力机车,一前一后,一推一拉,通过“之”交叉口再换方向,推的改作拉,拉的改作推。这种创造性的设计,既简易可行,又减少了线路的长度。这种技术依然被现代铁路建设所沿用。

4、意义:

京张铁路是中国人自行设计和施工的第一条铁路干线,是中国人民和中国工程技术界的光荣,也是中国近代史上中国人民反帝斗争的一个胜利。

詹天佑和京张铁路(前中):

詹天佑:

(1861年4月26日—1919年4月24日),字眷诚,号达朝,中国近代铁路工程专家。汉族,原籍安徽婺源(今属江西),生于广东南海。12岁留学美国,1878年考入耶鲁大学土木工程系,专习铁路工程,毕业论文为《码头起重机研究》获得哲学学士学位;1905—1909年主持修建我国自建的第一条铁路—京张铁路;创造“竖井施工法”和“人”字形线路,震惊中外;在筹划修建沪嘉、洛潼、津芦、锦州、萍醴、新易、潮汕、粤汉等铁路中,成绩斐然。著有《铁路名词表》、《京张铁路工程纪略》等;有“中国铁路之父”“中国近代工程之父”之称。

《奏定学堂章程》:

1903年,张百熙、张之洞、荣庆等重新拟定《奏定学堂章程》,并经法令正式公布在全国施行。此章程通常称为“癸卯学制”。这个学制按照日本的教育模式,将整个教育分为初等和高等小学堂、中学堂、高等学堂三级。是中国近代由国家颁布的第一个在全国范围内实行推行的系统学制,是清末民初新式教育体制的主要依据,在中国近代教育学史上产生过重大影响。

由科举制产生及发展历程理解科举制被废除的必然性:

科举制度是一种人才选拔与管理制度,曾经是中国古代文明和先进文化的标志和骄傲。它形成于隋朝,唐宋时期逐渐发展,并趋于完善,成为中国政治管理与教育体制成熟的表现。明清时期,随着君主专制中央集权的加强,科举制也达到顶峰,科举考试局限于四书五经和八股文。近代以来,随着新思潮和西学的兴起,逐渐出现了新式学堂和新的教育教学内容,新式学堂中近代化内容不断加强,使科举制度越来越不适应形式的需要。在这种形势下,传统教育模式的严重弊病便成为了社会关注度焦点之一。科举制度以读书做官或求取功名为主要目的,已经不适应时代发展的需要了,统治阶级也越来越感到难以选拔到合适的人才,特别是洋务运动和维新运动开展后,教育目的、内容、教学方式的变化都要求考试制度必须与之相适应,清政府为了加强自身的统治,缓和社会矛盾,最终于1905年被迫宣布废除科举考试制度。

1903年,张百熙、张之洞、荣庆等重新拟定《奏定学堂章程》,并经法令正式公布在全国施行。此章程通常称为“癸卯学制”。这个学制按照日本的教育模式,将整个教育分为初等和高等小学堂、中学堂、高等学堂三级。是中国近代由国家颁布的第一个在全国范围内实行推行的系统学制,是清末民初新式教育体制的主要依据,在中国近代教育学史上产生过重大影响。

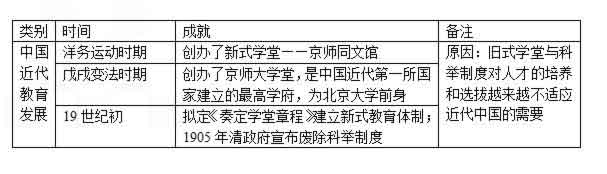

中国近代教育的发展:

清政府拟定《奏定学堂章程》的评价:

《奏定学堂章程》是中国第一个系统完备并付诸实施的法定学制。它顺应了中国教育近代化的要求,具有进步性。但是,它是一个“中学为体,西学为用”的指导思想下制订的,所以带有浓厚的封建色彩,如经的课时最多,学生的学习目的仍然是立足于做官,这是它的局限性。

由科举制产生及发展历程理解科举制被废除的必然性:

科举制度是一种人才选拔与管理制度,曾经是中国古代文明和先进文化的标志和骄傲。它形成于隋朝,唐宋时期逐渐发展,并趋于完善,成为中国政治管理与教育体制成熟的表现。明清时期,随着君主专制中央集权的加强,科举制也达到顶峰,科举考试局限于四书五经和八股文。近代以来,随着新思潮和西学的兴起,逐渐出现了新式学堂和新的教育教学内容,新式学堂中近代化内容不断加强,使科举制度越来越不适应形式的需要。在这种形势下,传统教育模式的严重弊病便成为了社会关注度焦点之一。科举制度以读书做官或求取功名为主要目的,已经不适应时代发展的需要了,统治阶级也越来越感到难以选拔到合适的人才,特别是洋务运动和维新运动开展后,教育目的、内容、教学方式的变化都要求考试制度必须与之相适应,清政府为了加强自身的统治,缓和社会矛盾,最终于1905年被迫宣布废除科举考试制度。

发现相似题

与“下列事件在1905年不可能发生的是[ ]A、在中国沿用了一千三百...”考查相似的试题有:

- 有位老人说他出生于民国三年。“民国三年”具体指[ ]A.1913年B.1914年C.1915年D.1916年

- 抗击外来侵略、捍卫国家主权和民族尊严,是中华民族的优良传统。下列图片所示历史事件,能够体现这一优良传统的是[ ]A.武昌...

- 在人们日常交往中,以文明简单的鞠躬、握手礼取代旧式的跪拜礼是在[ ]A、洋务运动后B、戊戌变法后C、辛亥革命后D、五四运动后

- 1897年商务印书馆创办于[ ]A.广州B.上海C.北京D.南京

- 在人们日常交往中,革除“大人”“老爷”等前清官场称呼,民间普通称呼改为“先生”或“君”是在[ ]A.洋务运动后B.戊戌变法后C.辛...

- 1909年全线通车的京张铁路,是中国人自行设计和施工的第一条铁路干线。担任这条铁路建设的总工程师是:A.曾国藩B.詹天佑C....

- 詹天佑那种不甘落后赶超先进,热血报国的赤子之心,永远值得我们学习。下列对詹天佑表述错误的一项是[ ]A.是近代杰出的铁路...

- “全体中国人和外国人正密切注视着我的工作,如果我失败,不仅是我个人的不幸,也是全体中国工程师和所有中国人的不幸……请回答...

- 京师大学堂是中国近代第一所国家建立的最高学府,它创办于哪一时期?A.洋务运动时期B.戊戌变法时期C.辛亥革命时期D.新文...

- 你听说过“范进中举”的故事吗?废除科举制度后,“举人”也就成了历史名词。那么,废除科举制度是在[ ]A.洋务运动期问B.戊戌变...