本试题 “阅读下列材料:材料一:见图一《司母戊鼎》图一材料二:“十年寒窗无人问,一举成名天下知。”——刘祁《归潜志》材料三:“百尺长虹横水面,一弯新月出云霄。”——...” 主要考查您对文字的演变(甲骨文,金文,大篆)

赵州桥

忽必烈建立元朝(行省制度)

新式教育的开端(废除科举制)

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 文字的演变(甲骨文,金文,大篆)

- 赵州桥

- 忽必烈建立元朝(行省制度)

- 新式教育的开端(废除科举制)

甲骨文:主要指中国商朝晚期(前14~前11世纪)王室用于占卜或者记事在龟甲或是兽骨契刻的文字,是中国已知最早的成体系的文字形式,今天的汉字也与甲骨文有渊源关系。

卜辞:商朝王室将占卜结果刻在龟甲或兽骨之上,成为一段或长或短的记事文,称为卜辞,甲骨卜辞记录反映了商王的活动和商朝政、治经济情况,对研究商朝历史有着重要价值。

金文:金文是指铸刻在商周青铜器上的铭文,也称钟鼎文。

大篆:大篆是西周晚期普遍采用的字体。

汉字与甲骨文的渊源:

甲骨文是汉字的书体之一,也是现存中国最古老的一种成熟文字。从殷墟出土的大量刻有卜辞的甲骨,这些字都具备了汉字的基本结构,从甲骨已被识别的约1500个单字来看,它已具备了“象形、会意、形声、指示、转注、假借”的造字方法,很多字都是汉字的雏形。这些都是说明了甲骨文已经具备了汉字的基本结构,是一种比较成熟的文字。

甲骨文和汉字的对照表:

殷墟:

殷墟是中国商代后期都城遗址,位于中国河南安阳市殷都区小屯村周围。殷墟是中国历史上第一个文献可考、并为考古学和甲骨文所证实的都城遗址。殷墟的发现和发掘被评为20世纪中国“100项重大考古发现”之首。2006年7月13日,殷墟在联合国教科文组织第30届世界遗产大会上被列入《世界遗产名录》。

赵州桥坐落在河北省赵县洨河上。建于隋代大业年间(公元605-618年),由著名匠师李春设计和建造,距今已有约1400年的历史,是当今世界上现存最早、保存最完善的古代敞肩石拱桥。这座桥的设计科学,跨度很大,桥面平缓,便于交通,造型也很美观,体现我国古代劳动人民的辛勤劳动和创造智慧,比欧洲早了700多年。

赵州桥的特点:

1.石拱型桥石桥,桥的两端深入河堤下方,换句话说,只要河堤下方的土地有足够的支撑力,那么桥就有多大的支撑力;

2.没有桥墩,可以最大限度的过水;

3.除中间的大桥孔外,桥的两侧分别还有两个拱形的小桥孔,过水量大时,水流可以从小桥孔流过,进而减轻洪水对桥身的冲力;桥身结构为石砌,未用钢铁材料,减轻了桥的自重。

赵州桥:

世人对赵州桥的评价:

梁思成:“河北赵县安济桥……可称为中国工程界一绝”。

李约瑟:“在西方圆弧拱桥都被看作是伟大的杰作,而中国的杰出工匠李春,约在610年修筑了可与之辉映,甚至技艺更加超群的拱桥”。

桥梁专家福格·迈耶(H.Fugl-Meyer):“罗马拱桥属于巨大的砖石结构建筑……独特的中国拱桥是一种薄石壳体……中国拱桥建筑,最省材料,是理想的工程作品,满足了技术和工程双方面的要求”。

1260年,成吉思汗之孙忽必烈继承蒙古汗位。1271年,忽必烈改国号为元,建立元朝。1272年,定都燕京,成为大都。元世祖就是忽必烈。于1279年灭亡南宋完成统一。

行省制度:

由于元朝疆域广大,为了有效实行控制地方,除河北、山西、山东由中书省直接管理外,元统治者在地方设置行中书省,简称行省或者省,由中央委派官员管理,元朝的行省制度,对后世有着深远影响。

宣政院:

元世祖设立的中央政府的官署,掌管全国佛教的事务和吐蕃地区的军事、行政。宣政院是中央政府最早设置的管理西藏地区的行政机构。名义上由帝师兼领,又设宣政院使等职官。地方上遇有特别的事务,设宣政院就便于处理。

元代行省制度主要有以下特点:

1.行省的双重性,既是朝廷的派出机构,又是地方的最高行政机构,有利于加强中央与地方的联系,巩固了国家的统一和民族的融合;

2.是行省制度既有利于加强中央集权,又给地方留出了部分权力,达到中央与地方势力的平衡。

3.是行省的领导体制是一署多员与长官节制相结合,有利于官员的相互制约,也即可以说是实行集体领导与民主集中相结合的领导方式。

4.是行省权力大而不专,较成功地解决了地方势力坐大的问题。

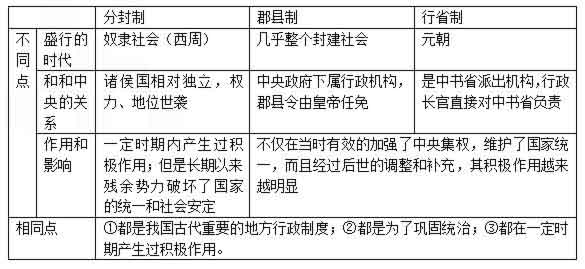

对比分封制,郡县制和行省制

元朝统一进程:

1218年蒙古灭西辽,1227年灭西夏,1234年灭金国,1246年招降吐蕃,1253年征服大理,1276年攻破临安灭南宋,1279年消灭南宋残余势力,元朝最终统一中国。

元朝的中央制度:

元朝建立后,元世祖命百官“议立三省、定内外官”,经过争议决定实行一省制,而废除唐宋以来的门下、中书、尚书三省并立制,只设一个中书省。中书省上承天子,下总百司,是最高的行政机关,中书省的长官行宰相职权,元代中书省是一个权力日重,“外取信于行省,内责成于六部”的中枢机构。它标志着集权政治的高度强化。它适应了元朝长期统治不稳固的局面。六部为中书省的一个下属机构,形成了一省六部制。各部的组织和职能与前代基本相同。元朝还在中央设立枢密院掌管军事,并以中书省掌制枢密院。另外在元朝的中央设立御史台和宣政院。御史台负责监察,宣政院统领宗教事务和管辖西藏地区。元朝中书省、枢密院、御史台、宣政院机构的建立,使元朝能对幅员辽阔、民族众多的大一统封建国家实行强有力的管辖,对明清时期我国统一多民族国家发展起到了积极作用。

行省制度:

元代疆域辽阔,战争频繁,为了便于管理,元代在地方实行了行省制度。即除设置中央一级的中书省(统辖山东、山西、河北和内蒙古等地)外,又将全国划分成十个大的地方行政区域,每个行省下设路,府、州、县四级地方行政机构。元代行省置丞相、平章、左右丞、参知政事等官职,由中书省直接派出官吏任职,凡一省的军国大事无所不领,并且行政长官直接对中书省负责。行省辖区不仅地域辽阔,且省界犬牙交错,使其无山川险阻可依,北向门户洞开,形成以北制南的军事控制局面。

元朝行省制度的意义:

元朝创立行省制度,是秦朝以来郡县制度的发展,也是我国历史上政治制度和地方行政区域划分制度的一次重大改革。行省制度的建立,不仅加强了元朝的中央统治,巩固了我国多民族国家的统一,而且对明清以及后来的政治制度和地方行政区域划分也产生了积极影响。元代后,“行省”这个名称一直沿用下来。明代虽然改省为布政使司,但是在口语中仍然如此称呼。元代的行省划分,也初步奠定了今天中国的行省规模和行政区域的划分。

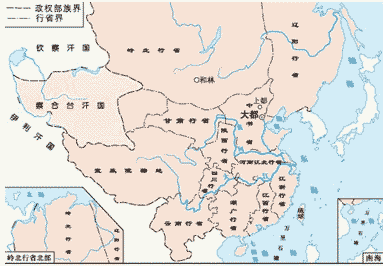

元朝行省示意图:

文天祥抗元斗争:

文天祥(1236-1283),原名云孙,字宋瑞,又字履善,号文山。吉州庐陵(今吉安县)人,南宋杰出的抗元英雄和爱国诗人。宝佑四年(1256)年进士第一,因父丧未受官职。德佑元年(1275年)正月,闻元军东下,文天祥在赣州组织义军,开赴临安,次年被任为右丞相兼枢密使。其时元军已进逼临安,被派往元营中谈判,遭扣留,押往北方。二月底,天祥与其客杜浒等十二人,夜亡入真州。复由海路南下,至福建与张世杰、陆秀夫等坚持抗元。景炎二年(1277),进兵江西,收复州县多处。不久为元重兵所败,妻子儿女皆被执,将士牺牲甚众,天祥只身逃脱,乃退广东继续抗元。后因叛徒引元兵袭击,同年十二月,在五坡岭(今广东海丰县)被俘。由于文天祥才华出众,元将张弘范、投降的宋恭帝、元朝的丞相,甚至元世祖忽必烈提出大量的条件来亲自劝降,但是文天祥不为之所动,宁死不降,最终于1283年从容就义,年仅47岁.文天祥创作了大量的诗、词和散文作品.其中诗作达百余首,成就很高。有《文山先生全集》,其中有《过零丁洋》、《正气歌》等千古绝唱。

如何评价元朝的统一和文天祥的抗元斗争:

元朝的大一统,结束了五代以来长期分裂割据的局面。促进了国内各民族人民之间的经济文化交流,为祖国的科学技术发展提供了良好条件,大大加强了中外文化的交流,密切了中国是世界各国的联系。总之,元朝的统一使疆域扩大,社会安定,有利于人民的生产、生活,促进了民族的大融合,促进了多民族国家的发展。

但是,当时蒙古族的生产方式,远比汉族生产方式落后,元朝的统一使通过军事征服来完成的,蒙古贵族在征服战争中,表现出的掠夺性和残酷性给人民的生命财产造成了很大损失,这势必激起其他民族的反抗。因此,文天祥抗元,反对军事屠杀和掠夺,是正义的。他身上表现出来的不畏强暴,宁死不屈的崇高气节已经成为中华民族的性格象征。但是,文天祥和岳飞一样都是发生在中华民族内部兄弟之间的事情,他不是抵御民族的侵略,因此,文天祥不能被称为民族英雄。

1903年,张百熙、张之洞、荣庆等重新拟定《奏定学堂章程》,并经法令正式公布在全国施行。此章程通常称为“癸卯学制”。这个学制按照日本的教育模式,将整个教育分为初等和高等小学堂、中学堂、高等学堂三级。是中国近代由国家颁布的第一个在全国范围内实行推行的系统学制,是清末民初新式教育体制的主要依据,在中国近代教育学史上产生过重大影响。

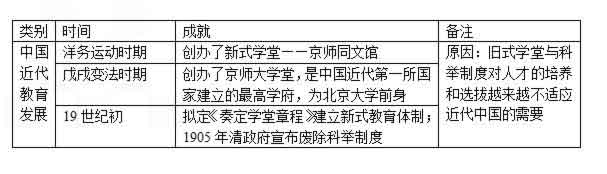

中国近代教育的发展:

清政府拟定《奏定学堂章程》的评价:

《奏定学堂章程》是中国第一个系统完备并付诸实施的法定学制。它顺应了中国教育近代化的要求,具有进步性。但是,它是一个“中学为体,西学为用”的指导思想下制订的,所以带有浓厚的封建色彩,如经的课时最多,学生的学习目的仍然是立足于做官,这是它的局限性。

由科举制产生及发展历程理解科举制被废除的必然性:

科举制度是一种人才选拔与管理制度,曾经是中国古代文明和先进文化的标志和骄傲。它形成于隋朝,唐宋时期逐渐发展,并趋于完善,成为中国政治管理与教育体制成熟的表现。明清时期,随着君主专制中央集权的加强,科举制也达到顶峰,科举考试局限于四书五经和八股文。近代以来,随着新思潮和西学的兴起,逐渐出现了新式学堂和新的教育教学内容,新式学堂中近代化内容不断加强,使科举制度越来越不适应形式的需要。在这种形势下,传统教育模式的严重弊病便成为了社会关注度焦点之一。科举制度以读书做官或求取功名为主要目的,已经不适应时代发展的需要了,统治阶级也越来越感到难以选拔到合适的人才,特别是洋务运动和维新运动开展后,教育目的、内容、教学方式的变化都要求考试制度必须与之相适应,清政府为了加强自身的统治,缓和社会矛盾,最终于1905年被迫宣布废除科举考试制度。

与“阅读下列材料:材料一:见图一《司母戊鼎》图一材料二:“十年...”考查相似的试题有:

- 发现杠杆定律和浮力定律而闻名的古希腊科学家是( )A.欧几里得B.阿基米德C.亚里士多德D.希罗多德

- 中古时期,西欧封建统治的精神支柱是A.基督教B.佛教C.伊斯兰教D.道教

- 填表(10分)世界三大宗教创立时间创立地点创始人传播地区经典 东亚 东南亚佛经 欧美 610年麦加穆罕默德西亚 非洲古兰经

- 伊斯兰教关于一神教的宣传,可以在下列哪部经典里查阅A.《圣经》B.《大藏经》C.《诗经》D.《古兰经》

- 下面分别是商朝人刻写在龟甲与兽骨上的文字,已经具备了汉字的基本形式,是一种比较成熟的文字。该古代文字是[ ]A.甲骨文B....

- 中国历史上第一个由少数民族建立的统一的封建政权是[ ]A.隋朝B.唐朝C.元朝D.清朝

- 阅读下列材料:材料一世祖即位之初,……颁《农桑辑要》之书于民,俾民崇本抑末。……中统元年(1260)命各路宣抚司择通晓农业者,“...

- 下列事件按时间先后顺序排列正确的是①郾城大捷②陈桥兵变③行省制度④修建北京紫禁城⑤澶渊之盟[ ]A.③①⑤②④B.①②④③⑤C.②⑤①③④D.⑤③②④①

- 阅读下列材料:材料一:亲爱的诺索布夫人:我很幸运被任命现在的工作。中国要用自己的资金和技术完成许多外国人公开宣称中国...

- 中国新式学堂开始设立是在[ ]A.洋务运动中B.戊戌变法时C.清政府颁布《奏定学堂章程》之后D.新文化运动中