本试题 “2009年7月22日上午,我国境内发生了本世纪最为壮观的一次日全食天象。读图回答1—2题。1、日全食发生时,被全部遮盖的太阳外部圈层是[ ]A、平流层B、日冕层C、...” 主要考查您对太阳活动对地球的影响

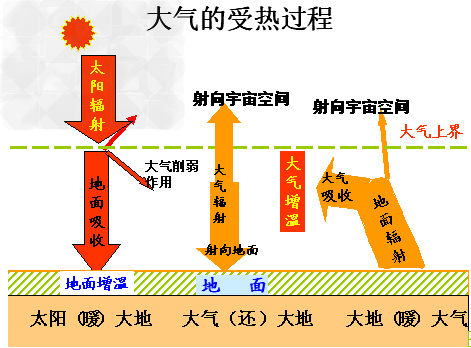

大气的受热过程

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 太阳活动对地球的影响

- 大气的受热过程

太阳活动的概念:

太阳活动是太阳大气发生的大规模的运动,即太阳活动是太阳大气的不稳定状态的表现,但不影响太阳的基本稳定。

其中黑子和耀斑是其主要标志。

太阳活动对地球的影响:

①对气候的影响:太阳黑子与年降水量的相关性。(如下图)

②对电离层的影响:扰动无线电短波通信。

②对电离层的影响:扰动无线电短波通信。③对地磁场的影响:磁针不能正确指向,即“磁暴”现象。

太阳活动的表现:

| 表现形式 | 概念 | 表现 | 平均周期 | 关系 |

| 黑子 | 太阳表层温度较低的大气区域,看上去颜色暗一些,故称黑子 | 黑子的大小和多少,反映了太阳活动的强弱。一般黑子愈大、愈多,太阳活动越强 | 11年 | |

| 耀斑 | 太阳黑子活动的区域突然连在一起,释放出大量的能量,这种能量把太阳上相应区域的气体加热到上百万摄氏度,会突然猛烈爆发并有增亮的现象 | 耀斑的出现与黑子的多少呈正相关,它总是以瞬时爆发为特征 | ||

| 日冕 | 太阳表层经常有巨大的“火焰”喷射物向外伸展,叫做日珥 | 耀斑爆发后,飘忽不定的日珥增多、变大 | ||

| 太阳风 | 太阳表面向外抛出的高能带电粒子流 | 耀斑爆发后,太阳风的强度迅速增大 |

太阳大气结构及太阳活动,由里到外(如图):

光球层:黑子(太阳黑子是太阳活动强弱的标志,周期约为11年)

光球层:黑子(太阳黑子是太阳活动强弱的标志,周期约为11年)

色球层:耀斑、日珥

日冕层:太阳风(高能粒子吹向地球,在两极形成极光)

能量来源:

太阳辐射是地球表面最重要的能量源泉。地面是近地面大气主要、直接的热源。太阳辐射的波长范围是:0.15~4微米。

太阳辐射的能量主要集中:可见光(0.4~0.76微米)

太阳辐射——“短波辐射”,地面辐射——长波辐射,大气辐射——长波辐射

受热过程:

①太阳辐射到达地球大气上界。

②太阳辐射穿过大气层,大气对太阳辐射的削弱作用(吸收、反射和散射作用)。

③太阳辐射到达地表。部分被地表反射,部分被地面吸收,从而使地面增温。

大气对太阳辐射的削弱作用:

①吸收作用:具有选择性,水汽和二氧化碳吸收红外线,臭氧吸收紫外线,对于可见光部分吸收比较少。

②反射作用:无选择性,云层、尘埃越多,反射作用越强。例多云的白天温度不太高。

③散射作用:具有选择性,对于波长较短的篮紫光易被散射。例晴朗的天空呈蔚蓝色等。

对地面的保温效应:

①地面吸收太阳短波辐射增温,产生地面长波辐射

②大气中的CO2和水汽强烈吸收地面的长波辐射而增温

③大气逆辐射对地面热量进行补偿,起保温作用。

影响地面辐射大小(获得太阳辐射多少)的主要因素:

纬度因素,太阳高度角的大小不同,导致地面受热面积和太阳辐射经过大气层的路程长短,是影响的主要因素,同时,它的大小受下垫面因素(反射率)和气象因素等的影响。

逆温现象:

对流层由于热量主要直接来自地面辐射,所以海拔越高,气温越低。

一般情况下,海拔每上升1000米,气温下降6°C。

有时候出现下列情况:①海拔上升,气温升高;②海拔上升1000米,气温下降幅度小于6°C。这就是逆温现象。

逆温现象往往出现在近地面气温较低的时候,如冬季的早晨。逆温现象使空气对流运动减弱,大气中的污染物不易扩散,大气环境较差。

A发生时稳定性特别强(不利于垂直运动),易出现大气污染

B最有利于逆温发生的条件是平静而晴朗的夜晚

C日出前后的逆温层最厚,日出后地面温度升高,逆温层慢慢消失。

逆温的类型:

(1)辐射逆温:

经常发生在晴朗无云的夜间,由于大气逆辐射较小,地面辐射散失热量多,近地面气温迅速下降,而高处气层降温较少,从而出现上暖下冷的逆温现象。这种逆温现象黎明前最强,日出后逆温层自下而上消失.这种逆温现象主要发生在气温日较差的晴天晚上和黎明。地面热量辐射散失,越接近地面空气越冷,导致逆温。过程为:

图a为正常气温垂直分布情形;在晴朗无云的夜间,地面辐射冷却很快,贴近地面的气层也随之降温。离地面愈近,降温愈快,离地面愈远,降温愈慢,因而形成了自地面开始的逆温(图b);随着地面辐射冷却的加剧,逆温逐渐向上扩展,黎明时达最强(图c);日出后,太阳辐射逐渐增强,地面很快增温,逆温便逐渐自下而上地消失(图d、e)。辐射逆温厚度从数十米到数百米,在大陆上常年都可出现,以冬季最强。冬季夜长,逆温层较厚,消失较慢。

(2)平流逆温:

暖空气水平移动到冷的地面或冷空气层上,由于暖空气的下层受到冷地面或大气的影响而迅速降温,上层受影响较少,降温较慢,从而形成逆温。这种逆温现象主要出现在中纬度沿海地区。

(3)地形逆温:

它主要由地形造成,主要发生在盆地和谷地中,由于山坡散热快,冷空气循山坡下沉到谷底,谷底原来的暖空气被冷气抬挤上升,从而出现温度的倒置现象。这种逆温现象主要发生在晚上。还有一种情况是,冬半年冷空气在向低纬度地区运动过程中,因冷空气较冷重,把地势较低盆地和谷地地区填满(形成冷空气湖),而盆地上空是暖空气,在盆地上空暖空气与盆地内冷空气交界的大气层形成逆温现象。这种逆温现象发生在冬半年。

(4)锋面逆温:

锋面附近因上面为暖空气,下面为冷空气,所以也会出现逆温现象,如我国云贵高原东部冬半年受昆明准静止锋影响,上空出现逆温现象,形成贵阳一带的阴雨冷湿天气。

(5)下沉逆温:

在高压控制区,高空存在着大规模的下沉气流,由于气流下沉的绝热增温作用,致使下沉运动的终止高度出现逆温。这种逆温多见于副热带反气旋区(海洋上空),它的特点是范围大,不接触地面而出现在某一高度上。这种逆温因为有时像盖子一样阻止了向上的湍流扩散,如果延续时间较长,对污染物的扩散会造成很不利的影响.此外,寒流影响下也会促使逆温现象的形成。

逆温现象与空气质量的关系:

逆温的存在,对天气和大气污染物的扩散有相当大的影响:它阻碍空气对流运动,妨碍烟尘,污染物,水汽凝结物的扩散,有利于雾的形成并使能见度变差,使大气污染更为严重。

太阳辐射的波长范围示意图:

大气的受热过程示意图:

逆温产生的过程图示:

特别提示:

(1)大气的受热过程是大气吸收少量太阳短波辐射和大量地面长波辐射而增温的过程。

(2)大气对太阳短波辐射的吸收具有选择性,如臭氧吸收紫外线,水汽和二氧化碳吸收红外线,而能量最强的可见光则被吸收的很少。

与“2009年7月22日上午,我国境内发生了本世纪最为壮观的一次日全...”考查相似的试题有:

- 下图为“2009年7月22日日全食发生时太阳、地球、和月球的位置示意图”。以图中天体为中心天体的天体系统有A.1级B.2级C.3级D...

- 阅读材料后,回答(1)——(2)题。1999年,美国国家海洋与大气管理局空间中心发表公报说,人类将迎来第23个太阳活动周期。美...

- 读下图,回答各题。小题1:图中所示的天体系统有A.1个B.2个C.3个D.4个小题2:地球上存在生命的基本条件不包括A.距日远近适...

- 太阳活动是指太阳释放能量的不稳定性所导致的一些明显现象。回答下列问题。小题1:太阳黑子出现在( )A.太阳大气结构的最外...

- 日全食时,能看见的太阳大气层及相应的太阳活动是( )A.色球、耀斑B.日冕、耀斑C.色球、太阳风D.日冕、太阳风

- 下图反映温带地区夏季昼夜温差从大到小排列正确的是[ ]A、①②③④B、②①④③C、③④①②D、④③②①

- (9分)读材料及图,回答问题。材料一 有关专家通过模拟区域气候情景,对新疆.甘肃.青海等省区气温与降水变化进行了预测。...

- 从影响气温的因素中,可得到重要天气系统对气温的影响特点过程为:

- 读图分析(拉萨与杭州纬度接近),回答下列问题。(1)在同等天气条件下,两地中太阳辐射强的是 ,原因是 。(2)两地中白天气温较...

- 大气对太阳辐射的削弱作用,主要表现为①选择性吸收②散射③反射④全部吸收[ ]A.①②③B.①②④C.②③④D.①③④