本试题 “A、B、C、D、E五种短周期元素的原子序数依次增大,且已知:①其原子半径的大小关系是:D>E>B>C>A;②A、D同主族,可形成离子化合物;③B、D、E三者的最高价...” 主要考查您对氧化还原反应的本质和特征

氧化还原反应的定义

原子核外电子的排布

电子式的书写

热化学方程式

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 氧化还原反应的本质和特征

- 氧化还原反应的定义

- 原子核外电子的排布

- 电子式的书写

- 热化学方程式

电子的转移(得失或偏移)

氧化还原反应的特征:

化合价升降(某些元素化合价在反应前后发生变化,是氧化还原反应判别的依据)

氧化还原反应的发展史:

- 物质与氧气发生的反应属于氧化反应,含氧化合物中氧被夺去的反应属于还原反应。

- 有化合价升降的反应属于氧化还原反应。

- 有电子得失或偏移的反应属于氧化还原反应。

对物质的认识存在发展的过程,从最初的隔离开的氧化反应、还原反应,到从表面上看化合价变化的氧化还原反应,把氧化与还原统一在一个概念下,再透过现象看本质,化合价的变化是有电子得失或偏移引起的。

氧化还原反应中应注意的几个问题:

1、氧化剂氧化性的强弱,不是看得电子的多少,而是看得电子的难易;

还原剂还原性的强弱,不是看失电子的多少,而是看失电子的难易。

eg:氧化性:浓HNO3>稀HNO3还原性:Na>Al

2、有新单质参加或生成的反应不一定是氧化还原反应 eg:C(金刚石)==C(石墨);3O2==2O3(放电);P4(白磷)==4P(红磷)

3、任何元素在化学反应中,从游离态变为化合态,或由化合态变为游离态,均发生氧化还原反应(比如置换反应,化合反应,分解反应)

4、置换反应一定是氧化还原反应,复分解反应一定不是氧化还原反应;有单质参加的化合反应和有单质生成的分解反应全部属于氧化还原反应。

5、元素具有最高价的化合物不一定具有强氧化性! eg.H3PO4、H2SiO3(或H4SiO4)两酸均无强氧化性但硝酸有强氧化性。

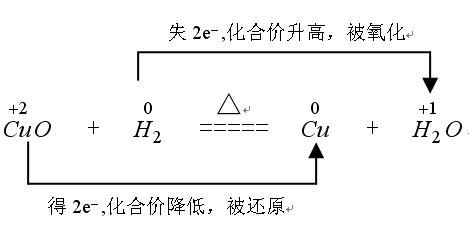

氧化还原的表示可用单线桥也可用双线桥:

一、双线桥法:

此法不仅能表示出电子转移的方向和总数,还能表示出元素化合价升降和氧化、还原关系。双线桥的箭头始于反应物有关元素的原子或离子,箭头指向发生化合价变化后生成物中对应元素的原子或离子或原子团。

标变价 明确标出所有发生氧化还原反应的元素的化合价,不变价的元素不标化合价。

连双线 将标化合价的同一元素用直线加箭头从反应物指向生成物(注意:箭头的起止一律对准各元素)

标得失 1.标电子转移或偏离数 明确标出得失电子数,格式为“得/失发生氧化还原反应原子个数×单位原子得失电子数”

2.标化合价变化 一律标出化合价的变化,只有“化合价升高”“化合价降低”这两种写法,不可写为“升价”“降价”等

3.标出元素反应类型 一律标出元素所发生的反应,“被氧化”或“被还原”,其余写法均不正确

4.检查得失电子守恒 检查得失电子数是否相等,如不相等则重新分析。

例如:

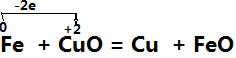

二、单线桥法:

在氧化还原反应中,有电子发生转移(得失或偏移),也就是在反应物中有元素电子发生得失或偏移,这时用一条带箭头的曲线从失去电子的元素指向得到电子的元素,并在“桥”上标出转移的电子数,这种表示方法叫单线桥法。

(1)标价态明确标明发生氧化还原反应的元素的化合价

(2)连单线连接方程式左边的氧化剂与还原剂,箭头一律指向氧化剂

(3)不注得失标出转移的电子的总数,这里不用像双线桥那样,仅需直接标出电子总数

例如:

注意事项:

(1)不得标明"得"或"失",否则是错的

(2)箭头表示电子转移的方向,指向氧化剂注意:为了规范起见,单线桥法最好不用于自身氧化还原的反应,因为那样标记会使反应中的电子去向不明确,故在自身氧化还原的反应方程式中最好用双线桥法表示电子转移。

氧化还原反应:

有电子转移(得失或偏移)的反应;(无电子转移(得失或偏移)的反应为非氧化还原反应)

反应历程:

氧化还原反应前后,元素的氧化数发生变化。根据氧化数的升高或降低,可以将氧化还原反应拆分成两个半反应:氧化数升高的半反应,称为氧化反应;氧化数降低的反应,称为还原反应。氧化反应与还原反应是相互依存的,不能独立存在,它们共同组成氧化还原反应。

氧化还原反应中存在以下一般规律:

强弱律:氧化性:氧化剂>氧化产物;

还原性:还原剂>还原产物。

价态律:元素处于最高价态,只具有氧化性;元素处于最低价态,只具有还原性;处于中间价态,既具氧化性,又具有还原性。

转化律:同种元素不同价态间发生归中反应时,元素的氧化数只接近而不交叉,最多达到同种价态。

优先律:对于同一氧化剂,当存在多种还原剂时,通常先和还原性最强的还原剂反应。守恒律:氧化剂得到电子的数目等于还原剂失去电子的数目。

氧化还原性的强弱判定:

物质的氧化性是指物质得电子的能力,还原性是指物质失电子的能力。物质氧化性、还原性的强弱取决于物质得失电子的能力(与得失电子的数量无关)。从方程式与元素性质的角度,氧化性与还原性的有无与强弱可用以下几点判定:

(1)从元素所处的价态考虑,可初步分析物质所具备的性质(无法分析其强弱)。最高价态——只有氧化性,如H2SO4、KMnO4中的S、Mn元素;最低价态,只有还原性,如Cl-、S2-等;中间价态——既有氧化性又有还原性,如Fe、S、SO2等。

(2)根据氧化还原的方向判断:氧化性:氧化剂>氧化产物;还原性:还原剂>还原产物。

(3)根据反应条件判断:当不同的氧化剂与同一种还原剂反应时,如氧化产物中元素的价态相同,可根据反应条件的高、低进行判断,如是否需要加热,是否需要酸性条件,浓度大小等等。

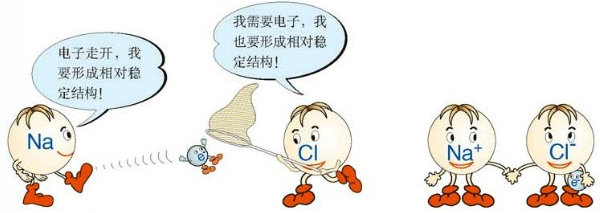

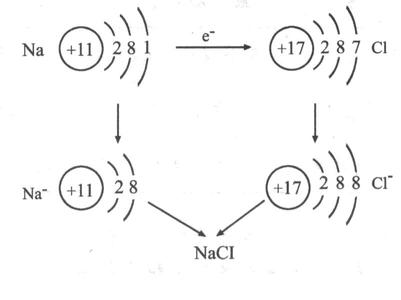

电子的得失过程:

其过程用核外电子排布变化情况可表示为:

原子核外电子的排布:

在多电子原子中,由于各电子所具有的能量不同,因而分布在离核远近不同的区域内做高速运动。能量低的电子在离核近的区域内运动,能量高的电子在离核较远的区域内运动。

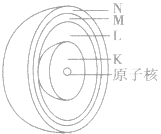

电子层:

电子层在含有多个电子的原子里,电子分别存能量不同的区域内运动。我们把不同的区域简化为不连续的壳层,也称作电子层,分别用n=1,2,3,4,5.6,7或K、L、 M、N、O、P、Q来表示从内到外的电子层

原子结构与元素的性质:

原子的核外电子排布对元素的化学性质有着非常重要的影响。元素的化学性质主要取决于原子的核外最外层电子数。

1.元素的金属性、非金属性(得失电子能力)与最外层电子数的关系

(1)稀有气体元素原子最外层电子数为8(He为 2),已达稳定结构,既不易失电子也小易得电子,所以化学性质不活泼。

(2)金属元素原子最外层电子数一般小于4,较易失去电子而达到稳定结构,其单质表现还原性。

(3)非金属元素原子最外层电子数一般大于或等于4,较易获得电子而达到稳定结构,其单质多表现氧化性。

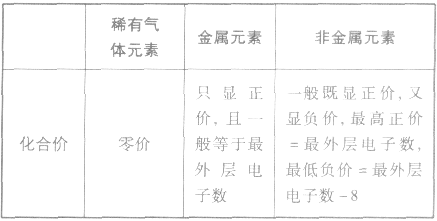

2.元素的化合价与原子最外层电子数的关系

元素显正价还是显负价及其数值大小与原子的最外层电子数密切相关。其一般规律可归纳如下表:

核外电子排布的一般规律:

(1)原子核外各电子层最多容纳2n2个电子.

(2)原子最外层电子数目不超过8个(K层为最外层时不超过2个)。

(3)次外层电子数目不超过18个(K层为次外层时不超过2个,L层为次外层时不超过8个)。倒数第三层电子数目不超过32个。

(4)核外电子分层排布,电子总是优先排布在能量最低的电子层里,然后由里向外,依次排布在能量逐渐升高的电子层里,即最先排K层,当K层排满后,冉排L层等。原子核外电子排布不是孤立的,而是相互联系的。层数相同而位置不同的电子层中最多容纳的电子数小一定相同,如N层为最外层时,最多只能排8个电子;N层为次外层时,最多只能排18个电子而不是32个电子(2×42=32)。

定义:

在化学反应中,一般是原子的最外层电子数目发生变化。为了简便起见,化学中常在元素符号周围用小黑点“· ”或小叉“×”来表示元素原子的最外层电子,相应的式子叫做电子式。

(1)原子的电子式:H· 、Na· 、

(2)阳离子的电子式:不画出离子最外层电子数,元素右上角标出“n+”电荷字样:Na+、Al3+、Mg2+

(3)阴离子的电子式:要画出最外层电子数,用 “[ ]”括起来,右上角标出“n-”: 、

、 、

、

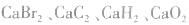

(4)离子化合物的电子式:由阴、阳离子的电子式组成,相同离子不能合并: 、

、

(5)共价化合物的电子式:画出离子最外层电子数: 、

、

(6)用电子式表示物质形成的过程:

氯化氢的形成过程:

氯化镁的形成过程:

结构式:

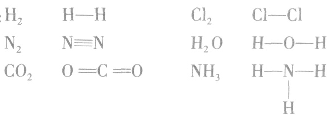

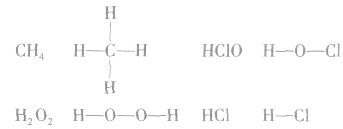

共价键中的每一对共用电子用一根短线表示,未成键电子不写出,物质的电子式就变成了结构式。

例如:

书写电子式的常见错误:

1.漏写未参与成键的电子,如:

2.化合物类型不清,漏写或多写“[]”及错写电荷数,如:

3.书写不规范,错写共用电子对如:N2的电子式为: ,不能写成:

,不能写成: ,更不能写成:

,更不能写成: 或

或 。

。

4.不考虑原子间的结合顺序如:HClO的电子式为 ,而非

,而非 。因氧原子需形成2对共用电子才能达到稳定结构,而H、 Cl各需形成1对共用电子就能达到稳定结构。

。因氧原子需形成2对共用电子才能达到稳定结构,而H、 Cl各需形成1对共用电子就能达到稳定结构。

5.不考虑原子最外层有几个电子均写成8电子结构如: 的电子式为

的电子式为 ,而非

,而非 , 因

, 因 中碳原子最外层应有6个电子(包括共用电子),而非8个电子。

中碳原子最外层应有6个电子(包括共用电子),而非8个电子。

6.不清楚A如型离子化合物中两个B是分开写还是写一块如: 中

中 均为-l 价,Br-、H-已达到稳定结构,应分开写;C原子得一个电子,最外层有5个电子,需形成三对共用电子才能达到稳定结构,不能分开写;氧原子得一个电子,最外层有7个电子,需形成一对共用电子才能达到稳定结构,也不能分开写。它们的电子式分别为:

均为-l 价,Br-、H-已达到稳定结构,应分开写;C原子得一个电子,最外层有5个电子,需形成三对共用电子才能达到稳定结构,不能分开写;氧原子得一个电子,最外层有7个电子,需形成一对共用电子才能达到稳定结构,也不能分开写。它们的电子式分别为:

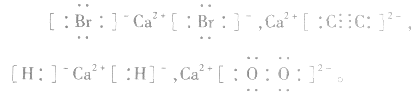

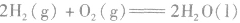

1.定义表示反应所放出或吸收热量的化学方程式,叫做热化学方程式。

2.表示意义不仅表明了化学反应中的物质变化,也表明厂化学反应中的能量变化。例如:

:

: ,表示在25℃、101kPa下,2molH2(g)和1mol O2(g)完全反应生成2molH2O(l)时要释放571.6kJ 的能量。

,表示在25℃、101kPa下,2molH2(g)和1mol O2(g)完全反应生成2molH2O(l)时要释放571.6kJ 的能量。热化学反应方程式的书写:

热化学方程式与普通化学方程式相比,在书写时除厂要遵守书写化学方程式的要求外还应注意以下问题:

1.注意△H的符号和单位 △H只能写在标有反应物和生成物状态的化学方程式的右边。若为放热反应,△H为“-”;若为吸热反应,△H为“+”。△H的单位一般为kJ/moJ。

2.注意反应条件反衄热△H与测定条件(温度、压强等)有关。因此书写热化学方程式时应注明△H的测定条件。绝大多数△H是是25℃、101kPa下测定的,此条件下进行的反应可不注明温度和压强。

3.注意物质的聚集状态反应物和生成物的聚集状态不同,反应热△H不同。因此,必须注明物质的聚集状态才能完整地体现出热化学方程式的意义。气体用“g”,液体用:l“,固体用“s”,溶液用“aq”。

4.注意热化学方程式的化学计量数

(1)热化学方程式中各物质化学式前面的化学计量数仅表示该物质的物质的量,并不表示物质的分子数或原子数,因此化学计量数可以是整数,也可以是分数。

(2)热化学方程式中的反应热表示反应已完成时的热量变化,由于△H与反应完成的量有关,所以方程式中化学式前面的化学计量数必须与△H相对应,如果化学计量数加倍,则△H也要加倍。当反应逆向进行时,其反应热与正反应的反应热数值相等,符号相反。

与“A、B、C、D、E五种短周期元素的原子序数依次增大,且已知:①...”考查相似的试题有:

- 【化学——选修化学与技术】(15分)现有一种以黄铜矿和硫磺为原料制取铜和其他产物的新工艺,原料的综合利用率较高。其主要流...

- 下列变化必须加入氧化剂才能完成的是( )A.KMnO4→MnO2B.Fe2+→Fe3+C.I2→I-D.Cl2→ClO-

- 工业上从海水中提取溴的主要反应是:C12+2Br-= 2Cl-+ Br2。下列说法错误的是A.海水中溴元素主要以形式Br-存在B.上述反应属...

- 我国有较长的海岸线,浩瀚的海洋是一个巨大的物质资源和能量宝库.目前,世界各国都在研究如何充分利用海洋资源.(1)如图1...

- 下列4组物质均有一种物质的类别与其它3种不同A.CaO、Na2O、CO2、CuOB.H2、C、P、CuC.O2、Fe、Cu、ZnD.HCl、H2O、H2SO4、H...

- 双氧水H2O2可作为矿业废液消毒剂,可以消除采矿业废液中的氰化物(如KCN),化学方程式为:KCN+H2O2+H2O=KHCO3+A↑(已配平)...

- 金属加工后的废弃液中含2%~5%的NaNO2,它是一种环境污染物.人们用NH4Cl溶液来处理此废弃液,使 NaNO2溶液转化为无毒物质....

- 下表是周期表中的一部分,根据A-I在周期表中的位置,用元素符号或化学式回答下列问题(1)表中元素,化学性质最不活泼的是___...

- 下表为元素周期表的一部分,请参照元素①~⑧在表中的位置,回答下列问题(1)写出由④、⑤、⑧元素中形成的既含离子键又含共价键的...

- 下列有关热化学方程式的叙述中,正确的是[ ]A.含20.0g NaOH 的稀溶液与稀盐酸完全中和,放出28.7kg的热量,则表示该反应中和...