本试题 “新中国成立初期的下列大事,按其发生的先后顺序排列应是①制定第一个五年计划②召开第一届全国人大③派团出席万隆亚非会议④完成社会主义改造[ ]A.①②③④B.①③②④C...” 主要考查您对人民代表大会制度的创立

万隆会议

第一个五年计划

三大改造

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 人民代表大会制度的创立

- 万隆会议

- 第一个五年计划

- 三大改造

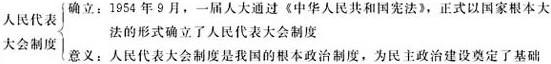

人民代表大会制度:

新中国成立之初,我同就把建立国家的政治制度当作头等大事。作为临时宪法的《共同纲领》明确规定:国家政权属于人民,人民行使权力的机关是各级人民代表大会和各级人民政府。

第一部(中华人民共和国宪法),正式以国家根本大法的形式确立了人民代表大会制度。人民代表大会的代表,经全国人民普选产生,由各党派和杜会各阶层的人士组成。人民代表大会制度的确立,奠定了新中国的各项政治建设的基础,规范了政府与人民的服务与被服务的关系,昭示着中华人民共和国的最高权力属于人民。

新中国民主政治的鲜明特色:

民主是一种价值观念,更是一种国家制度。作为社会主义民主政治,其根本特点是党的领导、人民当家作主和依法治国的有机统一。从政治制度建设的层面上讲,包括:人民代表大会制度,它是实现人民当家作主的根本政治制度;中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度,是实现人民当家作主的基本政治制度,又称三大基本政治制度。同时,民主政治的建设必须有制度化、法制化的保障。因此,依法治国就成为社会主义民主政治的重要内容。

人民代表大会制度和西方代议制的异同:

1.相同点:

(1)都是国家政权的组织形式,都是一种代议制。

(2)都是定期选举产生议员的间接民主形式,即代议民主。

2.不同点:

(1)阶级本质(国体)不同:

人民代表大会制度适应并服务于我国人民民主专政的国体;资产阶级议会制度与资产阶级专政的国体相适应,并服务于资产阶级专政。

(2)经济基础不同:

人民代表大会制度是建立在生产资料公有制基础之上的,为维护社会主义经济服务。西方代议制是建立在生产资料私有制基础之上的,是维护资产阶级私有制的工具。

(3)行使权力的主体不同:

人民代表大会权力的主体是人民,西方国家的议会权力的主体是议员,议员都是维护资产阶级利益的。

(4)权限和活动原则不同:

人民代表大会是国家权力机关,按照民主集中制的组织活动原则统一行使一切国家权力。西方国家的议会制一般以三权分立的原则组织起来,立法、司法、行政三权相互制约,彼此平衡。

(5)代议机关与政党的关系不同:

西方国家议会里通常是多党共存,通过议会党团及其领袖在议会内活动,党与党之间有存在领导与被领导的关系,议会政治与政党政治紧密结合。在两党制国家,两大政党在议会中起主导作用;在多党制国家,议会中多党林立,政党间的合作与斗争、联合与分裂不断。

中国全国人大在中国共产党领导下进行工作。中共和其他民主党派都有全国人大代表,但这些代表并不是由党派产生的,在全国人大的活动也不是按党派来展开的。

人民代表大会制度的创立:

(1)依据:《共同纲领 》规定各级人民代表大会由人民普选产生。

(2)标志:1954年,全国人民代表大会的召开,体现了人民民主、社会主义原则。

(3)内容:大会通过了《中华人民共和国宪法》,它以国家根本大法的形式确立了人民代表大会制度。

(4)地位:是我国根本的政治制度。

人民代表大会制度:

万隆会议:

万隆会议,又称第一次亚非会议,召开于1955年4月18日—4月24日,是部分亚洲和非洲的第三世界国家在印度尼西亚万隆召开的国际会议,也是亚非国家第一次在没有殖民国家参加的情况下讨论亚非事务的大型国际会议。中国总理周恩来率代表团参加。万隆会议主要目的是促进亚非国家之间的经济文化交流,并共同抵制美国与苏联的殖民主义和新殖民主义活动。

万隆(亚非)会议:

(1)背景:亚洲、非洲民族解放运动高涨的形势。

(2)内容:讨论保卫和平、争取民族独立、发展民族经济等共同关心的问题。

(3)特点:第一次没有殖民主义国家参加。

(4)“求同存异”方针。

(5)意义:

①加强了中国同亚非各国的联系。会后,中国与更多的亚非国家建立了外交关系。

②形成了团结一致,保卫世界和平,增进各国友谊的精神,称为“万隆精神” 。

万隆精神:显示了亚非人民团结一致,反殖民,保卫世界和平,增进各国人民间友好合作的精神,被人民誉为“万隆精神” 。

“求同存异”方针:

| 提出原因 | 面对 ①帝国主义破坏会议的阴谋 ②及与会国家间的矛盾和分歧 ③尤其是一些国家对新中国的误解和疑惧 | |

| 含义 | 同 | 共同的遭遇:都曾沦为殖民地、半殖民地 共同的任务和要求:许多国家面临着维护民族独立、发展本国经济的任务;共同愿望:有维护和平的共同愿望。 |

| 异 | 社会发展阶段不同,经济发展水平不同、政治体制不同,意识形态不同。宗教信仰、生活习惯不同等 | |

| 作用 | 促进会议取得圆满成功 | |

周恩来关于“求同存异”的方针,是求同而不模糊界限,存异而不放弃斗争。在尖锐的矛盾中求同,在适当的条件下存异,体现了中国处理国际关系的政策原则,也体现了周恩来高超的外交艺术。“求同存异”是和平共处五项原则的深刻而鲜明的体现,因此成为中国处理国际关系的政策原则。这一方针后来也充分体现在了《中美联合公报》中。

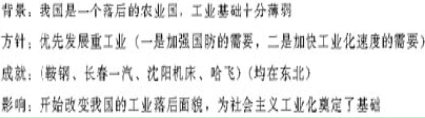

第一个五年计划含义:

简称“一五计划”,是1953—1957年发展国民经济的计划是中国的第一个五年计划,是根据党在过渡时期的总路线和总任务而制定的,也是在党中央的直接领导下,由周恩来、陈云同志主持制定的。它是以实现社会主义工业化为中心的,基本任务是:

集中主要力量发展重工业,建立国家工业化的初步基础;

有步骤地对农业、手工业和资本主义工商业进行社会主义改造。其特点是优先发展重工业。

第一个五年计划反映了人民要求迅速把中国建设成为社会主义工业国的强烈愿望。第一个五年计划制订后,对三大改造、基本建设、工农业发展和交通便捷做出了突出贡献,使得中国的近代化水平明显提高。

第一个五年计划:

1、背景:(1)1949年-1952年,党和政府用了三年的时间完成了国民经济的恢复工作,为国家开展有计划的经济建设创造了条件。

(2)新中国工业基础薄弱,在当时各资本主义国家的重重封锁之下,只有优先发展重工业,才能自立于民族之林。

2、时间与目的:

1953年-1957年年为了有计划的进行社会主义建设,党和政府实施了第一个五年计划。

基本任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才。

3、建设成就:

①1953年底,鞍山钢铁公司大型轧钢厂等三大工程建成投产;

②1956年底,长春第一汽车制造厂建成投产;

③中国试飞成功第一架喷气式飞机;

④沈阳第一机床厂建成投产;

⑤1957年,武汉长江大桥建成;

⑥川藏、青藏、新藏公路建成;

⑦形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地,沿海地区原有的工业基地得到加强,在华北、西北建立了一批新工业基地。

从此,我国开始改变了工业落后的面貌,向社会主义工业化迈进。

4、意义:

我国开始改变工业落后的面貌,为社会主义工业化奠定了初步基础。

第一个一五年计划:

一五计划中,重工业在东北地区发展迅速的原因:

1.历史因素:东北地区的工业在民国就有发展,并且受到抗日战争,解放战争的波及较少,工业基础好。

2.地理因素:东北地区自然资源丰富,有着优质的煤、铁资源。

3.政策因素:中共的制订的正确的方针。 4.外国因素:苏联对中国援助,由于苏联离东北地区最近,便于交流的展开。

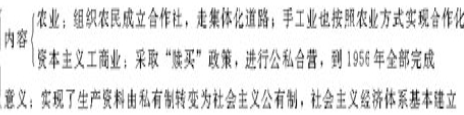

三大改造:

三大改造,是指新中国成立后,中国共产党领导的对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。社会主义三大改造的完成,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制,使中国从新民主主义社会跨入了社会主义社会,我国初步建立起社会主义的基本制度。从此,进入社会主义的初级阶段。

农业合作化:

是指在中国共产党领导下,通过各种互助合作的形式,把以生产资料私有制为基础的个体农业经济,改造为以生产资料公有制为基础的农业合作经济的过程。这一社会变革过程,亦称农业集体化。

赎买政策:

赎买政策是指无产阶级在夺取政权后,对资产阶级的生产资料通过和平方式并采取有偿办法实行国有化的政策。马克思、列宁、恩格斯都曾提出过在一定条件下对资本进行赎买的思想。中国共产党根据对我国政治经济条件和民族资本特点的分析,以及历史上同民族资产阶级有过统一战线的关系,确定了通过对私人资本主义赎买的方式,逐步把资本主义企业改造成为社会主义企业。在全行业公私合营后采取定息制度,即按合营时的资本家股份资产,由国家在一定年限内,每年付给资本家一般为资产总额百分之五的利息,同时对资方从业人员保留高薪。“赎买政策”的实行,不但减少了资产阶级对社会主义改造的阻力,而且有利于逐步把资本家改造成为自食其力的劳动者。

对农业的社会主义改造:

1、原因:

土地改革以后,农民分到了土地,农业生产有了恢复和发展。但是,我国的农业仍然是一家一户的分散经营。当时贫苦农民缺乏生产工具、资金,一家一户难以解决水利问题,难以抵御自然灾害,不能合理地使用耕地,也不能使用先进的机械化农具。这就影响生产的发展,农产品满足不了国家工业化建设的需要,因此国家对农业进行社会主义改造。

2、方式:

以土地入股、统一经营为特征的初级农业生产合作社转变为高级农业生产合作社。

3、对手工业的改造:

手工业小组——供销合作社——生产合作社。

对资本主义工商业的社会主义改造:

1、政策:“赎买”政策

2、策略:利用、限制和改造。

3、方式:加工订货、统购包销、经销代销——个别企业公私合营——全行业公私合营

4、意义:社会主义历史上第一次有效地实现对资产阶级的和平赎买,是中国共产党对马克思主义的一个创造。

三大改造的实质:

生产资料的私有制转化为社会主义的公有制。

三大改造完成的意义和不足:

到1956年底,国家基本上完成了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造,实现了把生产资料私有制转变为社会主义公有制的任务。

我国初步建立起社会主义的基本制度,从此,进入社会主义初级阶段。

在社会主义改造工作后期,也存在要求过急、工作过粗、改变过快的缺点。

三大改造完成标志着我国社会主义制度的建立原因:

1、革命性质:三大改造之前是由新民主主义向社会主义过渡;三大改造后,我国基本上完成了社会主义革命任务。

2、经济基础:三大改造前是以公有制经济为主体,多种所有制形式并存,三大改造后,以全民所有制和劳动群众集体所有制为主要形式的社会之一公有制成为我国唯一的经济基础。

3、生产关系:三大改造之前,生产资料私有制大量存在,我国存在着民族资本家剥削工人等多多种剥削关系;在三大改造后,单一的社会主义公有制确立,社会各阶级都成为社会主义的劳动者。总之,社会主义最典型的标志就是社会主义公有制占主体。通过三大改造,我国基本上实现了由生产资料私有制转变为生产资料的公有制;在劳动分配制度上,基本实现了按劳分配原则;在阶级关系上,消灭了剥削阶级。社会主义制度在我国基本建立起来。

三大改造:

与“新中国成立初期的下列大事,按其发生的先后顺序排列应是①制定...”考查相似的试题有:

- 材料:1953年颁布的“人大选举法”规定人大代表经选举产生,选举方式为举手和无记名投票并用。在代表名额上,直辖市和工业大城...

- 1953——1956年,中国民主政治建设取得的重大成果是[ ]A、召开政治协商会议B、建立人民代表大会制度C、开展土地改革D、完成第一...

- “我们亚非国家所需要的是和平和独立,我们并无意于使亚非国家同其他地区的国家对立,我们同样需要同其他地区的国家建立和平合...

- 来自课本的片段。新中国成立后,为了打破美国等西方国家对中国的封锁遏制,维护世界和平,为国内经济建设创造有利的国际环境...

- 1955年举行的亚非会议是亚非两大洲历史上的一个重要里程碑,陈毅同志曾赋诗“准则昭天下,精神重万隆”。下列对本次会议召开的...

- 下图是新中国成立后的五个时期的科技发展情况(科技成果)曲线图,对此解读正确的是[ ]A.“一五”计划促进了①时期的科技发展B...

- 1953年中国共产党提出“一化三改”的过渡时期总路线,其中“一化”是指[ ]A.社会主义现代化B.农业合作化C.社会主义工业化D.科...

- 我们通常所说的“过渡时期总路线”中的“过渡时期”是指[ ]A.从解放战争爆发到新中国成立B.从七届二中全会召开到新中国的成立C...

- 《山乡巨变》是著名作家周立波创作的以农业合作化运动为题材的长篇小说,故事发生在1955年初冬,地点是湖南省长江下游一个偏...

- 下列是对20世纪五十年代新中国经济成份变化情况的分析,不正确的是[ ]A.1952年分散的私有制经济占据主导地位B.合作社经济不...