本试题 “日本“3·11”特大地震引发的海啸灾害以及核泄漏问题备受关注。据此回答1~2题。1.日本“3·11”特大地震和海啸灾害引起了我国政府的高度关注,我国政府不仅积极向...” 主要考查您对和平与发展

真理

矛盾的含义和基本属性——同一性和斗争性

坚持两点论和重点论的统一(抓重点、分清主流和支流)

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 和平与发展

- 真理

- 矛盾的含义和基本属性——同一性和斗争性

- 坚持两点论和重点论的统一(抓重点、分清主流和支流)

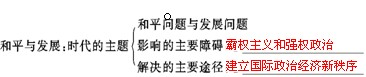

和平问题含义:

指维护世界和平,防止新的世界战争的问题

发展问题含义:

指世界经济发展,特别是发展中国家经济的发展问题。

和平问题与发展问题:

| 和平问题 | 发展问题 | |

| 含义 | 指维护世界和平、防止新的世界战争的问题 | 指世界经济的发展,特别是发展中国家经济的发展问题 |

| 重要性 | 是人类社会存在和发展的基本条件,也是各国经济发展和其他全球化问题的解决必要的前提 | 谋求社会的发展与繁荣是人类永恒的课题,是世界和平的重要基础 |

| 制约因素 | 霸权主义和强权政治的存在贫富差距越来越大; | 不公正、不合理的国际经济旧秩序的存在 |

| 突出问题 | 恐怖活动、毒品问题最突出的问题: | 南北发展不平衡 |

| 解决途径 | ①主要障碍:霸权主义和强权政治。 ②有效途径:A.反对霸权主义和强权政治。B.改变旧的国际秩序,建立以和平共处五项原则为基础的有利于世界和平与发展的国际新秩序 | |

中国政府关于建立国际新秩序的主张:

| 内容 | 政治上 | 互相尊重、平等协商,共同推进国际关系民主化 |

| 经济上 | 相互合作、优势互补,共同推动经济全球化朝着均衡、普惠、共赢方向发展 | |

| 文化上 | 相互借鉴、求同存异,尊重世界多样性,共同促进人类文明繁荣进步 | |

| 安全上 | 相互信任、加强合作,坚持用和平方式而不是战争手段解决国际争端,共同维护世界和平稳定 | |

| 环保上 | 相互帮助、协力推进,共同呵护人类赖以生存的地球家园 | |

| 影响 | 中国的主张,反映了爱好和平、向往发展的国家和人民的共同要求,赢得了许多国家特别是广大发展中国家的赞赏和支持 | |

战后世界维持了总体和平局面的原因:

第一,世界人民渴望和平,反对战争;

第二,核战争的毁灭性后果,使某些核大国不敢贸然发动战争;

第三,经济的一体化,使国际上各种力量互相制约,有利于维护世界和平与稳定。

和平问题面临的主要问题:

当今世界很不安宁,霸权主义和强权政治仍然存在;局部冲突和热点问题此起彼伏;国际各种形式的恐怖活动危害着人们的安宁生活;贫困、毒品问题更加突出。

发展问题的主要问题表现:

当今世界仍是贫富悬殊的世界,发展中国家和发达国家的贫富差距越来越大;不公正、不合理的国际经济旧秩序还在损害着发展中国家的利益;发展中国家比较普遍地存在贫穷和饥饿现象;全球发展的最突出问题是南北发展不平衡。

和平与发展的相互关系:

和平与发展是相辅相成的,和平是发展的前提条件,发展经济是维护世界和平的重要基础。

解决世界和平与发展问题的主要障碍和有效途径:

①主要障碍:霸权主义和强权政治

②有效途径:

A必须坚决地反对霸权主义强权政治;

B改变旧的国际秩序;

C建立以和平共处五项基本原则为基础的有利于世界和平和发展的国际新秩序。

真理的含义:

真理是指人们对客观事物及其规律的正确反映。谬误是指人们对客观事物及其规律的错误反映。

认识的反复性、无限性、上升性:

| 原理 | 世界观 | 方法论 |

| 认识的反复性 | 认识具有反复性,人们对同一事物的正确认识往往要经过从实践到认识,再从认识到实践的多次反复才能完成。 | 与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理。 |

| 认识的无限性 | 认识具有无限性,人类认识是无限发展的。追求真理是一个永无止境的过程。 | |

| 认识的上升性 | 认识具有上升性,人类认识是一种波浪式的前进和螺旋式的上升。真理是不断向前发展的。 |

全面理解真理的属性:

真理是标志主观同客观相符合的哲学范畴,是人们对客观事物及其规律的正确反映。

| 属性 | 理解 | 误区 |

| 真理是客观的 | ①真理的内容是客观的。真理的内容来自于物质世界的客观事物及规律; ②检验真理的标准是客观的社会实践; ③承认真理的客观性,就应当坚持“在真理面前人人平等”; ④真理的内容是客观的,而真理的形式是主观的,是第二性的 |

①对同一对象可以有多个真理; ②真理在任何情况下都是真理; ③真理是一成不变的 |

| 真理是有条件的 | 任何真理都有自己适用的条件和范围。在这个条件和范围内,真理是绝对的;如果超出了这个条件和范围,真理就会变成谬误,因此真理又是相对的 | |

| 真理是具体的 | 任何真理都是相对于特定的过程来说的,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。真理需要不断丰富、发展和完善 |

追求真理是一个过程:

理解

原因

误区

方法论

反复性

人们对一个事物的正确认识往往要经过从实践到认识,再从认识到实践的多次反复才能完成

从认识的主体来看,人们对客观事物的认识总要受主客观条件的限制;从认识的客体来看,客观事物是复杂的、变化着的,其本质的暴露和展现也有一个过程

“直线论”,此观点认为人的认识是直线式的前进;“循环论”,此观点认为人的认识是一种圆圈式的循环运动

与时俱进,开拓创新,在实践中认识和发现真理,在实践中检验和发展真理

无限性

人类认识是无限发展的。追求真理是一个永无止境的过程

认识的对象是无限的变化着的物质世界,作为认识主体的人类是世代延续的,作为认识基础的社会实践是不断发展的

上升性

认识的反复性和无限性表明,对真理的追求是一种波浪式前进或螺旋式上升的过程,真理总是在实践中不断发展

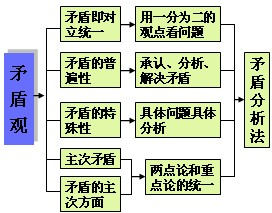

矛盾含义:

矛盾是指事物之间或事物内部各要素之间的对立、统一的关系。事物发展的源泉和动力是事物的内部矛盾,同一性和斗争性在事物发展中起着重要作用。

矛盾的同一性和斗争性的含义:

(1)矛盾的同一性,是矛盾双方相互吸引、相互联结的属性和趋势。它有两方面的含义,意识矛盾双方相互依赖,二是矛盾双方相互贯通,在一定条件下可以相互转化。

(2)矛盾的斗争性,是指矛盾双方相互排斥,相互对立的属性。它体现着对立双方相互分离的倾向和趋势。

理解矛盾基本属性的关系和作用:

矛盾的同一性

矛盾的斗争性

区别

含义不同

矛盾双方相互吸引、相互联结的属性和趋势

矛盾双方相互排斥、相互对立的属性

特点不同

矛盾的同一性是有条件的、相对的,它随时间、条件的变化表现出不同特征

矛盾的斗争性是无条件的、绝对的,它贯穿在事物发展的整个过程中

作用不同

①同一性是事物发展的前提,为矛盾得以存在和发展提供条件 ②同一性使矛盾双方面相互利用、吸取有利因素来发展自己,推动事物的发展 ③同一性规定了事物向自己对立面转化的趋势

①斗争性使矛盾双方的力量发生变化,推动事物发展 ②矛盾的斗争突破某一事物的界限,使旧的统一体瓦解,一事物转化为他事物

联系

①同一性与斗争性相互联结、不可分割。同一性离不开斗争性,同一以差别和对立为前提;斗争性离不开同一性,斗争性存在于同一性之中

②矛盾的同一性和斗争性相结合,推动了事物的变化和发展。矛盾着的对立面既统一,又斗争,由此推动事物的运动、变化和发展

正确理解和把握矛盾的含义:

(1)矛盾双方的对立和统一,始终是不可分割的。没有对立就没有统一,没有统一,也无所谓对立。离开对立或者离开统一,都不能称其为矛盾。对立和统一是矛盾的两种基本属性,而不能把矛盾的一方叫“对立”,另一方叫“统一”。

(2)“事物内部”是指事物所包含的矛盾是事物本身所固有的,不是人们从外部强加的,更不是上帝创造的,说明矛盾是客观的。

(3)日常生活中的矛盾不能等于哲学上的矛盾。日常生活中的“矛盾”仅仅是矛盾斗争性的一种具体形式,哲学意义上的“矛盾”则是指事物内部的既对立又统一的关系。哲学意义上讲的“对立”特指矛盾双方相互排斥、相互斗争,是对一切具体矛盾斗争的共性的概括与反映。

矛盾的同一性和斗争性:

唯物辩证法的实质与核心:

警示:

矛盾的内涵是教学的难点,也是考试的重点,高考中经常结合漫画、文言文等素材进行考查。应注意:

(1)哲学中讲的矛盾是指事物自身包含的既对立又统一的关系,而不仅仅是双方的对立。

(2)对立统一是构成事物的矛盾双方的关系,而不能理解为矛盾一方是对立,另一方是统一。

主要矛盾和次要矛盾的辩证关系:

|

|

主要矛盾 |

次要矛盾 | |

| 区别 | 含义 | 在事物发展过程中处于支配地位,对事物发展起决定作用的矛盾 | 处于从属地位,对事物发展不起决定作用的矛盾 |

| 地位 | 处于支配地位 | 处于从属地位 | |

| 作用 | 对事物发展起决定作用 | 对事物发展不起决定作用 | |

| 联系 | ①相互影响。主要矛盾由于在事物发展中居于支配地位,对事物发展起决定作用,因而它的存在与发展规定或影响着其它矛盾的存在和发展,但次要矛盾虽然对事物的发展不起决定作用,反过来也会影响主要矛盾的发展和解决 ②在一定条件下可以相互转化。“一定条件”主要指两种情况:主要矛盾解决了或者基本上解决了;原来的主要矛盾虽然并没有解决,但其它矛盾可能更为突出,也会发生主次矛盾的相互转化 | ||

矛盾主、次要方面的辩证关系:

| 矛盾的主要方面 | 矛盾的次要方面 | ||

| 联系 | ①相互依赖:事物的性质主要是由取得支配地位的矛盾的主要方面所规定的;矛盾的次要方面对事物的性质也有一定的影响,是事物发展不可缺少的因素 ②在一定条件下可以相互转化。这种转化是矛盾双方力量此消彼长,不断运动变化的结果。矛盾的主次方面变了,事物的性质也就改变了 | ||

| 区别 | 含义 | 在事物内部处于支配地位、起主导作用的矛盾方面 | 处于被支配地位、不起主导作用的矛盾方面 |

| 地位 | 处于支配地位 | 处于被支配地位 | |

| 作用 | 起主导作用 | 不起主导作用 | |

主要矛盾和矛盾主要方面的关系:

| 主要矛盾 | 矛盾主要方面 | ||

| 区别 | 外延不同 | 主要矛盾是就复杂事物中所包含的“诸多矛盾”相比较而言的。主要矛盾一般只有一个,而次要矛盾则可以有多个 | 矛盾的主要方面则是就“同一矛盾”的双方比较而言的。矛盾的主要方面只有一个,而次要方面也只有一个 |

| 内涵不同 | 主次矛盾讲的是“矛盾体”,可以称为“一个”或“一种”。主次矛盾都有各自的矛盾的主次方面 | 矛盾的主次方面讲的是“矛盾侧面”,所以,只能叫“一方”或“方面” | |

| 作用不同 | 主要矛盾决定事物发展的进程,其原因是主要矛盾处于支配地位,起着决定作用 | 矛盾的主要方面决定事物的性质,其原因是矛盾的主要方面在力量上超过矛盾的次要方面,在地位上又支配着矛盾的次要方面 | |

| 方法论意义不同 | 主次矛盾关系原理,要求做事情要抓重点、抓关键、抓中心,但又不能忽视一般 | 矛盾主次方面关系原理,要求看问题要把握本质和主流,但又不能忽视支流 | |

| 实践的方面不同 | 做题时判断主要矛盾要注意以下字眼,如“重点”“中心”“关键”“突破口”等 | 做题时判断矛盾的主要方面要注意以下字眼,如“主流”“方向”“大局”“性质”“主体”“优劣”等 | |

| 联系 | ①都是讲矛盾发展的不平衡性问题,都是矛盾特殊性的两种情形 ②都是重点论所要把握的重点 | ||

矛盾分析法是认识事物的根本方法:

(1)唯物辩证法认为,世界是普遍联系和永恒发展的。联系的根本内容是矛盾,发展的根本动力也是矛盾,没有矛盾就没有世界。矛盾的观点是唯物辩证法的根本观点。人们认识世界,就是认识事物的矛盾;人们改造世界,就是解决事物的矛盾。所以,矛盾分析法,是我们认识世界和改造世界的根本方法。

(2)掌握矛盾分析法,就是要坚持一分为二的矛盾分析法,坚持两点论和重点论相统一的认识方法,坚持具体问题具体分析的方法。

(3)矛盾分析方法的精髓——具体问题具体分析。 “两点论”和“重点论”是对矛盾分析方法的通俗表述,同时矛盾分析方法又是矛盾共性与个性、矛盾普遍性与特殊性相结合的分析方法,它的精髓是具体问题具体分析,即一要具体分析矛盾的特点,二要用不同的方法解决不同的矛盾。具体问题具体分析是马克思主义的一个重要原则,是马克思主义的活的灵魂。

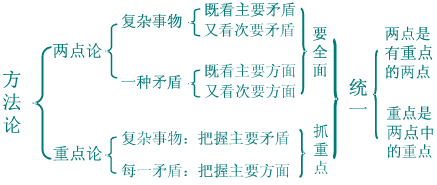

坚持两点论与重点论的统一:

(1)理论依据:主要矛盾和次要矛盾、矛盾的主要方面和次要方面相互关系原理。

(2)原理内容:所谓两点论,就是在认识复杂事物的发展过程中,既要看到主要矛盾,又要看到次要矛盾;在认识某一矛盾时,既要看到矛盾的主要方面,又要看到矛盾的次要方面。所谓重点论,就是在认识复杂事物的发展过程时,要着重把握它的主要矛盾;在认识某一矛盾时,要着重把握矛盾的主要方面。

(3)反对错误倾向:辩证法的两点论是有重点的两点论,而不是均衡论,重点论是看到两点中的重点,而不是一点论。我们要反对形而上学的一点论和均衡论。

具体问题具体分析:

(1)具体问题具体分析的含义、地位

具体问题具体分析,是指在矛盾普遍性原理的指导下,具体分析矛盾的特殊性,并找出解决矛盾的正确方法。具体问题具体分析是马克思主义的一个重要原则,是马克思主义的活的灵魂。

(2)坚持具体问题具体分析的意义

①坚持具体问题具体分析是我们正确认识事物的基础。

②坚持具体问题具体分析是我们正确解决矛盾的关键。

两点论和重点论的统一:

与“日本“3·11”特大地震引发的海啸灾害以及核泄漏问题备受关注。...”考查相似的试题有:

- “四十年来画竹技,日间挥写夜间思。去掉沉繁留清瘦,画到生时是熟时”。这首诗体现的认识论道理有[ ]A.意识是对客观事物的正...

- 2011年以来,为缓解我国部分地区的干旱,有关部门实施了多次人工增雨作业。2011年2月25日,安徽省实施了今年首次人工增雨作业...

- 人们遗传基因的解读经历了从DNA(脱氧核糖核酸)双螺旋结构,到电泳鉴定蛋白质结构,到“链终止法”的方法测定DNA的序列。人们...

- 在科学发展观指导下,生态文明、节能减排、环境治理正在改变中国人平常的生活习惯。从身边的点滴小事做起,少开一开车、少用...

- 在统筹城乡发展,推进社会主义新农村建设中, 要处理好“试点”和“推广”的关系,将试点建设和推广工作结合起来,做到以点带面。...

- 国家主席胡锦涛2010年6月27日在多伦多会见日本首相菅直人时指出,中日互为近邻,发展长期稳定、睦邻友好的中日关系符合两国和...

- 俄罗斯2007年CPI达到了11.9%,当时当地的人们并没有感到物价上涨带来的压力,而当前中国7月CPI同比上涨6.5%,增幅再创37个月...

- 2010年9月22日,温家宝总理在美国友好团体欢迎宴会上强调:中美两国和则两利,斗则俱伤;互信则进,猜忌则退。这体现了( )A...

- 漫画对我们的哲学启示是:①要不断创新经济发展规律抑制通货膨胀②既要对未来充满信心,又要做好充分的思想准备,不断克服前进...

- 以下说法与下图漫画的哲学寓意相一致的是A.阳光总在风雨后B.无知无畏,有知有畏C.聪明反被聪明误D.当断不断,反受其乱