本试题 “据美国趣味科学网站6月12日报道,远古时期,两块大陆之间的强烈碰撞让喜马拉雅山从地球表面高高耸起。这一点已经众所周知,不过新的研究显示了看不见的撞击残...” 主要考查您对地壳的物质组成和循环

板块构造学说

山地的垂直地域分异规律

交通运输网中的线及其布局的区位因素

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 地壳的物质组成和循环

- 板块构造学说

- 山地的垂直地域分异规律

- 交通运输网中的线及其布局的区位因素

地壳物质循环及图形变式

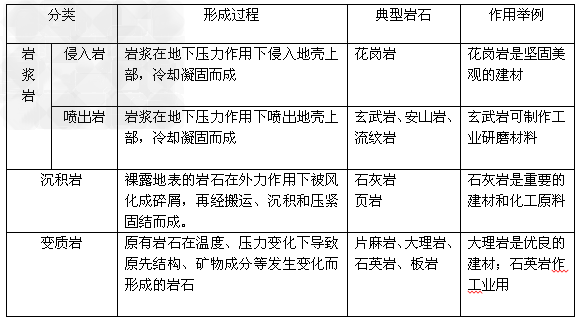

三大类岩石比较:

岩层形成顺序的判断方法:

按岩石形成年龄判断---越古老的岩石形成的年代越早。在具层理构造、呈水平状态分布的沉积岩中,往往老岩在下,新岩在上。

按岩浆活动状况判断---如果岩浆侵入某一岩层,则被侵入的岩层形成早于该岩浆岩。

板块构造学说的基本论点:

全球岩石圈不是整体一块,可划分为六大基本板块(名称与分布)。

板块处于不断运动之中,板块内部比较稳定,板块交界处地壳活跃,多火山、地震。

板块张裂常形成裂谷或海洋,如东非大裂谷,大西洋;

板块碰撞挤压,常形成海沟和造山带,当大洋与大陆板块相撞时,形成海沟-岛弧或海沟-海岸山脉,当大陆与大陆板块相撞时形成巨大的褶皱山脉。

板块边界类型:

|

边界类型 |

地区 |

交界处板块 |

|

生长边界 |

东非大裂谷 |

非洲板块内部 |

|

红海 |

印度洋-非洲 | |

|

大西洋 |

亚欧、非洲-美洲 | |

|

冰岛(属大西洋海岭) |

亚欧-美洲 | |

|

消亡边界 |

喜马拉雅山脉 |

印度-亚欧 |

|

阿尔卑斯山脉、地中海 |

非洲-亚欧 | |

|

西太平洋海沟-岛弧链 |

太平洋-亚欧 | |

|

落基山脉 |

太平洋-美洲 | |

|

安第斯山脉 |

南极洲-美洲 |

板块边界与地形:

|

边界类型 |

地形 | |

| 生长边界 | 裂谷、海洋、海岭 | |

| 消亡边界 | 大陆板块与大陆板块碰撞 | 高大山脉、高原 |

| 大陆板块与大洋板块碰撞 | 大洋板块边缘:海沟 大陆板块边缘:海岸山脉、岛弧 | |

山地的垂直地域分异:

别称:地带性

定义:自然带大体沿等高线方向延伸,从山麓向山顶更替。

影响因素:水热条件随海拔的差异而变化,水热条件的垂直变化导致气候、自然带的垂直变化。

分布特征:大致沿等高线方向,从山麓到山顶。

主要分布地区:海拔较高的山地。

山地垂直地带分布与向阳坡的关系,雪线高度与迎风坡降水的关系:

垂直自然带(高山植物区)的一般规律:

①相对高度愈大,纬度位置愈低的山地,自然带数量愈多。

②山麓的自然带与山地所在地的水平自然带(基带)一致,从山麓到山顶的自然带更替与纬度地带性相似。

③同一自然带阳坡的分布高度一般比阴坡高。

④积雪冰川带下限(即雪线)高度副热带地区最高,纬度高则雪线低;迎风坡低于背风坡;阴坡低于阳坡。

重点解析:雪线

1、含义:

永久积雪区的最低界限,即常年积雪的下界。在高寒地区,由于气温低,降水多,每年降水量大于融雪量,因而形成终年积雪区。雪线即为终年积雪区的下界线,也是固体降水量和消融量(包括蒸气消耗和融化量)相等的界线,故又把雪线称为固体降水的零平衡线。雪线实为一个地带,雪线是控制冰川发育和分布的重要界线,只有在雪线以上的地区,才会有多年积雪和冰川的形成。常年积雪的下界,即年降雪量与年消融量相等的平衡线。雪线以上年降雪量大于年消融量,降雪逐年加积,形成常年积雪(或称万年积雪),进而变成粒雪和冰川冰,发育冰川。

2、影响雪线分布高度的因素:

气温:与气温成正相关,温度高雪线高;

降水:降水量大→雪线低;降水量小→雪线高。

山势:雪线及以下:陡→雪线高;缓→雪线低。雪线及以上:平坦的缓坡,积雪易遭风吹蚀,而使雪线抬高;陡峻的山坡,往往发生雪崩,而使雪线下降。

坡向:阳坡,T高→雪线高;阴坡,T低→雪线低

雪线是一种气候标志线。其分布高度主要决定于气温、降水量和地形条件。高度从低纬向高纬地区降低,反映了气温的影响。

在中国西部,从青藏高原、昆仑山往北到天山、阿尔泰山,雪线高度由6000米依次下降到5500米、3900~4100米和2600~2900米。再往北到北极地区,雪线降至海平面。在气温相同的条件下,雪线高度取决于年降雪量的多寡。在青藏高原,雪线附近的年降水量为500~800毫米,雪线高5500~6000米;阿尔卑斯山脉雪线附近的年降水量达2000毫米,雪线高度仅2700米左右。祁连山东段的年降水量大于西段,雪线由东(4600~4700米)向西(5000米)升高。地形通过影响气温和降水而间接影响雪线高度。在同一山地,南坡的雪线通常比北坡高。但在喜马拉雅山,南、北坡的气温和年降水量相差极大,致使南坡雪线(4500米)比北坡雪线(5900~6000米)低1400~1500米。

雪线高度不仅有空间差异,在时间上也有一定变化。空气变冷、变湿,导致雪线降低;反之,引起雪线上升。这种变化有季节性的,也有多年性的。第四纪时期几次大的气候波动,出现冰期和间冰期,都引起雪线的大幅度升降。故古雪线升降是古气候变化的重要标志之一。在高纬度和高山地区永久积雪区的下部界线,称为雪线。在雪线以上,气温较低,全年冰雪的补给量大于消融量,形成了常年积雪区;在雪线以下,气温较高,全年冰雪的补给量小于消融量,不能积累多年冰雪,只能是季节性积雪区;在雪线附近,年降雪量等于年消融量,达到动态平衡。因此,雪线亦称为固态降水的零平衡线。

3、雪线影响因素变化规律:

一个地方的雪线位置不是固定不变的。季节变化就能引起雪线的升降:夏季气温较高,雪线上升;冬季气温降低,雪线下降。这种临时界限叫做季节雪线。只有夏季雪线位置比较稳定,每年都回复到比较固定的高度,由于这个缘故,雪线高度都是在夏季最热月进行测定的。

雪线高度受气温、降水、地形和气候等因素的综合影响,因地而异。

(1)气温

雪线高度与气温成正比,由赤道向两极逐渐降低。如赤道附近的安第斯山为4800~5200米,天山为3500~4200米,北新地岛为600米。

(2)降水

雪线高度与降水量成反比,降水量小,则雪线高度高,否则,反之。副热带高压区降水量少,雪线最高。为5000~6400米;赤道地区降水量多,雪线高度一般为4400~4900米。迎风坡降水量多,雪线低;背风坡降水量少,雪线高。如喜马拉雅山南坡雪线为4600米,北坡雪线高达5800米。

(3)地形

地形对雪线高度的影响,主要表现在坡向、坡度等的影响。如阳坡气温高,冰雪消融量大,雪线高,阴坡则相反;地形陡峭的地方不易积雪,雪线较高,坡缓的地方则相反。

(4)气候

气候变化直接影响雪线高度,气候变暖则雪线上升;气候变冷则雪线下降。根据材料可知,昆仑山冰川融化速度加剧,雪线每年最快上升可达百米。

4、雪线纬度分布规律:

由副热带地区向两侧高低纬度递减。

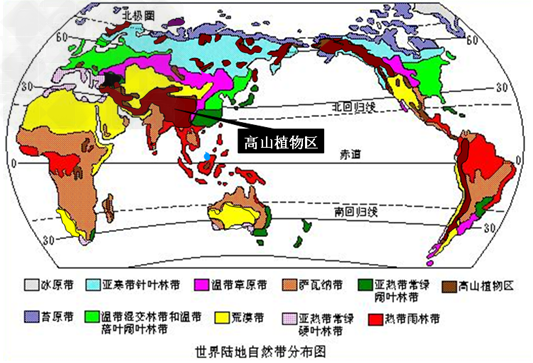

世界陆地自然带分布图:

交通运输网:

1、构成要素:

①交通运治线,如铁路、公路、航道。

②交通运输点,如港口、车站、航空港。

2、类型:

①按形式:单一运轴网和综合运输网。

②按层次:即不同层次的运输网,包括省级综合运输网、大区级综合运输网、国家级综合运输网。

3、影响因素:

交通运输布局的影响因家包括社会经济、科学技术和自然环境等因素。

交通运箱是社会经济发展过程中产生的一种需要,杜会经济因家决定交通运愉点、线和网的布局。

科学技术水平的提高使交通运艳网伸展到了更广阔的范围。在科学技术水平比较低的时代,自然因素的作用往往是最主要的;在科学技术高度发达的今天,自然环境影响的程度逐渐下降.而社会经济因素成为最主要的国家。

交通运输是凭借天然和人工线路在运动中进行的,它涉及的空间范围很大,因此自然环境对交通运输线的影响是深刻而复杂的。

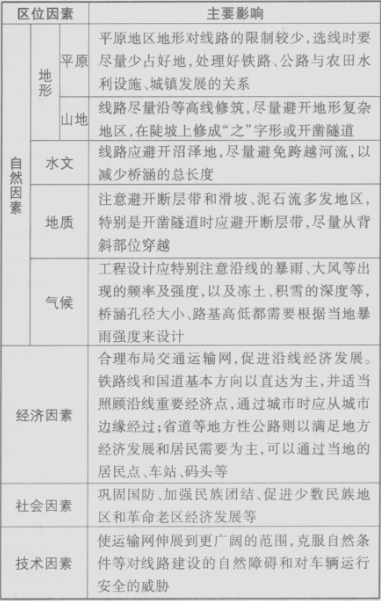

影响铁路、公路建设的区位因素:

1、影响铁路的建设的区位因素:由于科学技术的发展,经济、社会因素的影响已经超出自然因素成为决定性因素。以京九铁路为例(合理布局交通网,促进沿线经济的发展,维持香港的长期稳定和繁荣,先进的科学技术是保证)

2、影响公路的建设的区位因素:修筑公路,要充分利用有利的自然条件,避开那些地形、地质、水文条件复杂的地段。尽量少占农田耕地,处理好与农田水利设施的关系和与城镇发展的关系。

与“据美国趣味科学网站6月12日报道,远古时期,两块大陆之间的强...”考查相似的试题有:

- 岩石圈的范围是[ ]A、整个地壳B、上地幔和地壳C、下地幔与地核D、地壳和上地幔顶部

- 读“世界六大板块分布图”,完成下列问题。(13分)(1)③板块周围主要为_________(生长、消亡)边界,简要说明这类边界对该板...

- 内蒙古某山有一处花岗岩“石林”景观(如图所示)。完成下列问题。小题1:图中“石林”景观,按照成因,其岩石为A.玄武岩B.变质岩C...

- 读云山及其附近地区地层剖面图,回答:下列对该地区的相关分析,最合理的是A.该地地层的变形、变位状况反映出该地地质构造生...

- 根据山地垂直地域分异规律。完成1—2题。1、从赤道向较高纬度地区,针叶林带在山地分布的海拔高度[ ]A.逐渐升高B.保持不变C...

- 图为“自然景观地域分异示意图”,读图回答下列问题。(10分)(1)自然景观从①→②→③→④的变化体现了自然带分布的 分异规律;这种...

- 下图示意某山地顶峰周边的情况,甲、丁两地气温相同。读图,回答下列问题。小题1:甲、乙、丙按气温由高到低的排序是 A.甲、...

- 下表为三江海地区不同生态系统的土壤侵蚀量和保持量,表中的“潜在侵蚀量”, 为完全没有植被时的理论侵蚀量,土壤保持量为潜在...

- 下图为我国某山体不同坡向垂直带谱示意图。读图回答1.下列叙述正确的是A.南坡的带谱比北坡复杂,是因为山麓所处纬度不同造成...

- 读下图,回答1~2题。1.该岛铁路形状为“环形”,说明其最主要的地形是[ ]A.平原B.山地C.高原D.盆地2.甲和丙之间的铁路没...