本试题 “阅读下面材料,结合所学知识回答问题。材料一:乾隆二十二年(1757年)时,自以为“天朝物产丰盈,无所不有,无须与外国互通有无”。并下令关闭沿海其他口岸,...” 主要考查您对闭关锁国

中英《南京条约》

十一届三中全会

经济特区的建立

对外开放的扩大(上海浦东的开发开放)

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 闭关锁国

- 中英《南京条约》

- 十一届三中全会

- 经济特区的建立

- 对外开放的扩大(上海浦东的开发开放)

清政府限制和禁止对外交通、贸易的政策,是封建自然经济的产物。把海外贸易限制广州一带,规定外国商人一切商务均需通过少数特许“行商”之手,对出口商品的种类、数量实行限制等。闭关政策虽然在早期抵御西方资本主义海盗式的掠夺和侵扰东南沿海时起过积极作用,但闭关政策严重阻碍了中国资本主的萌芽和发展,阻碍了中国人学习世界先进思想文化和科学技术,使中国的科学技术和社会文明远远落后于西方。中英《南京条约》的签订,标志着该政策的破产。

闭关锁国”的政策:

1、原因:

(1)清朝统治者坚持以农为本的传统观念,推行“重农抑商”政策;

(2)自给自足的封建自然经济具有超强的稳定性;

(3)清朝统治者担心国家领土主权受到外国侵犯,又害怕沿海人民同外国人交往,会危机自己的统治。

2、经过:

清初40年,实行严厉的禁海政策,统一台湾后,清政府开放四个港口,最为对外通商口岸,后来,下令只开广州一处作为通商口岸,并规定由政府特许的“广州十三行”统一经营管理贸易。

3、影响:

(1)清朝的闭关锁国政策推行了近200年;

(2)他对西方殖民者的侵略者活动,起过一定的自卫作用;

(3)但是,当时西方国家正先后进行资产阶级革命和工业革命,跨入生产力迅速发展的新时代;

(4)清政府闭关锁国,与世隔绝,既看不到世界形势的变化,也未能适时地向西方学习先进科学技术和生产技术,使中国在世界上落伍了。

《南京条约》又称《江宁条约》,是中国近代史上与外国签订的第一个不平等条约。1842年8月,由钦差大臣耆英,伊里布等人与英国全权代表璞鼎查在南京签订。《南京条约》的签订是第一次鸦片战争结束的标志。主要内容有:割香港岛给英国;赔款2100万元;开放广州、厦门、福州、宁波、上海为通商口岸;准许英国在五处通商口岸派驻领事;英商进出口货物缴纳的税款,由两国商定。南京条约签订后,中国由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。

领事裁判权:

又称“治外法权”,帝国主义国家侨民不受居留国法律管辖的特权。主要内容是:该侨民在居留国犯罪,或成为民事诉讼的被告时,只由其本国在居留国的领事或法庭依其本国法律审理。这是帝国主义压迫殖民地、半殖民地人民的一种特权制度。旧中国从1843年中英《虎门条约》起,英、美、法、俄、日等相继取得过这种特权。领事裁判权的出现,严重的侵犯了中国的司法主权。

片面最惠国待遇:

亦称片面最惠国条款。在国际条约中,缔约双方互相享受对方已经或将要给予第三国的同等的条约权利(一般包括通商、航运、税收、投资、居住等方面),这种待遇称最惠国待遇;仅缔约一方享受这种权利,而并不给对方以对等的权利或利益者,则为片面最惠国待遇。1843年中英《虎门条约》规定:中国今后如有“新恩施及各国,亦准英人一体均沾”,即为中国近代给予外国侵略者片面最惠国待遇之始。

中英《南京条约》的特点:

南京条约签订后,中国开始由封建社会逐步沦为半殖民地半封建社会。

除了中央《南京条约》外,其他国家强迫清政府签订的不平等条约:

1843年,英国又强迫清政府签订了《五口通商章程》和《虎门条约》作为《南京条约》的附件。英国从中又取得了建立租界的权利和“领事裁判权”,以及片面“最惠国待遇”。

中美《望厦条约》:

望厦条约又称《中美五口通商章程》,是1844年(道光二十四年)7月3日清朝与美国在澳门的望厦村签订的不平等条约,也是清政府与美国签订的第一个不平等条约。《望厦条约》使美国享有英国在《南京条约》及其附件中取得的除割地、赔款外的一切特权,同时还扩大了侵略权益。如美国兵船可任意到中国各通商港口巡查贸易;美国人有权在通商口岸开设医院,建立教堂等。

中法《黄埔条约》:

1844年(道光二十四年)8月14日,清政府与法国在广州黄埔签订不平等条约。《黄埔条约》是法国侵略中国的第一个不平等条约。《黄埔条约》使法国享有美国在《望厦条约》中取得的一切特权,同时还规定,允许法国天主教在通商口岸自由传教,修建坟地,清朝地方政府负责保护教堂和坟地。

《南京条约》签订情况图:

上海租界:

近代外国人在中国最早建立的租界。1843年,根据中英《南京条约》,上海被辟为商埠。1845年,英国驻上海第一任领事巴富尔强迫清政府签订《上海租地章程》,率先强辟洋泾浜北侧为“英租界”。1854年,英、法、美在上海租界区内工部局,实行完全独立于中国行政系统和法律制度之外的殖民统治,租界俨然成为了中国“国中之国”。1863年,英、美两租界合并为“公共租界”。直到1945年抗战胜利,租界次正式被收回。

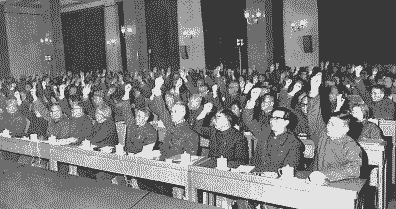

1978年12月召开的党的十一届三中全会,重新确立了解放思想、实事求是的思想路线;作出了把党和国家工怅重点转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的战略决策;决定调整国民经济,加快发展农业,发展科技、教育。全会还审查和解决了历史上遗留的一批重大问题和一些重要领导人的功过是非问题;决定加强党的领导机构,强调党中央和各级党委的集体领导,健全党的民主集中制和党规党法,成立中央纪律检查委员会。十一届三中全会是新中国成立以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,也是共和国历史上的一个伟大转折。

党的八大与十一届三中全会的共同点和影响:

1、共同点:都提出了集中力量发展社会生产力的任务。

2、影响:

(1)党的八大召开于世界经济与科技迅速发展、国内三大改造进入尾声的1956年。它对国内外形势和主要矛盾作了实事求是的分析,提出了集中力量发展社会生产力,实现国家工业化,逐步满足人民日益增长的物质和文化需要的任务,是探索社会主义建设道路的良好开端。八大后,社会主义建设蓬勃开展,可惜受到“左”倾错误思想干扰,国民经济出现重大挫折。十一届三中全会是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折。它完成了党的思想路线、政治路线和组织路线的拨乱反正,是改革开放的开端。从此,中国历史进入社会主义现代化建设新时期,建设成就日新月异、辉煌灿烂。

(2)十一届三中全会是“建国以来具有深远意义的伟大转折”。 从党的指导思想看,十一届三中全会确定了实事求是的马克思主义思想路线,改变了文革期间以及以前“左”倾错误思想路线;对文革中的错误进行彻底纠正,完成了党的思想路线、政治路线和组织路线的拨乱反正;从党的工作重心看,以经济建设为中心代替了文革十年的以“阶级斗争为纲”,是改革开放的开端。从此,中国历史进入社会主义现代化建设的新时期。总之,十一届三中全会是建国以来党的历史上的伟大转折。

十一届三中全会:

1、时间:1978年12月

2、地点:北京

3、背景:

(1)文化大革命积累了许多严重的政治问题和社会问题,人们要求纠正“文化大革命”的错误。

(2)当时中央的主要领导人仍然坚持“左”的错误,提出“两个凡是”。

(3)关于真理标准问题的大讨论,是当代一次思想解放运动,解放了人们思想。

4、内容:

(1)思想上:彻底否定“两个凡是”的方针,重新确立解放思想、实事求是的指导思想;

(2)政治上:停止使用“以阶级斗争为纲”的口号,作出把党和国家的工作重心转移到社会主义现代化建设上来和实行改革开放的重大战略决策;

(3)组织上:形成以邓小平为核心的党中央第二代领导集体。

5、历史意义:

十一届三中全会是建国以来党的历史上具有深远意义的伟大转折,是我国改革开放的开端。从此,我国走上了建设中国特色社会主义的正确道路,进入社会主义现代化建设的新时期。

6、认识:

(1)我国社会主义建设道路的探索历经曲折。

(2)社会主义建设要从国情出发,理论联系实际,遵循经济发展的客观规律。

(3)以经济建设为中心。改革开放是强国之路,富民之路。

(4)中国共产党是善于自我完善,与时俱进,实事求是的政党。

十一届三中全会:

所谓的经济特区,是指在一个主权国家或地区划出的特定区域,采取比一般地区更加开放的经济政策,用减免关税等优惠措施,吸引外资和引进外国技术设备,以达到一定的经济目的。经济特区的特就特在实行特殊的经济政策和特殊的经济管理制度。1979年4月,邓小平提出试办经济特区的思想。8月,国务院公开宣布在深圳、珠海、汕头、厦门设置经济特区。

最早选择深圳创办经济特区的原因:

1980年,我国在广东的深圳、珠海、汕头和福建的厦门建立四个经济特区;其中深圳是最早经济特区。

1.深圳等地的优越地理位置,靠近港澳台,便于发挥对外窗口的功能。

2.福建广东都是我国著名的侨乡,对广大华侨回乡发展经济具有较强的吸引力。

3.港澳台都是我国领土不可分割的一部分,能加强了与它们之间的经济合作和经济关系的紧密性。

4.面向南海或台湾海峡,交通便利,尤其是水运极为通畅。

经济特区建立的意义:

1.可以利用外资引进技术,提高产品质量,增强产品竞争力;

2.可以利用外商销售渠道,适应国际市场需要和惯例,从而扩大出口,增加外汇收入;

3.有利于引进先进技术,了解世界经济信息;

4.有利于学习现代经营管理经验,培训管理人才;

5.可以扩大我们走向世界的通道,开辟世界了解我国改革开放政策的窗口。

对外开放的目的,步骤,成效

1、目的:

是为了引进境外资金、先进科学技术和企业管理经验,为我国社会主义经济建设服务,发展社会主义经济。

2、步骤:

第一步开始:1980年,建立深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区(后增设海南经济特区)。

第二步:开放广州、上海等14个沿海开放城市。

第三步,建立长江三角洲、珠江三角洲、厦漳泉三角区、环渤海地区等沿海经济开放区(后增设上海浦东开发区)。

第四步:内地。

3、成效:

形成了“经济特区-沿海开放城市-沿海经济开放区-内地”的全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。

深圳经济特区:

上海浦东原本只是“一片农田菜地”,1990年后中国政府进入“开发浦东”的实质阶段,浦东成为上海经济的引擎,亦被誉为中国三个增长极之一,地区面貌日新月异。而先进的国际物流港口,航空运输、铁路轨道运输、城际高速路共同建构水、陆、空三位一体的交通体系,使浦东距世界仅“一步之遥”。

上海浦东新区开发的历史意义:

从国内方面来看,首先,浦东开发开放的实施,标志着中国的经济改革和对外开放,从区域性试验转入了全面展开和深化的阶段。其次,以它的开发开放为重要契机,中国的制造业开始经历从传统结构向现代结构的迅速转型,并实现了国家产业发展水平的全面提升。

从国际方面来看,首先,由浦东开发开放而引发的先进制造业在长三角地区的集聚,使它能代表国家水准去参与当代国际分工和产业竞争。其次,浦东的开发开放,为振兴上海、建设“四个中心”提供了路径和舞台,使上海能不断强化其综合服务功能,并代表国家利益去参与亚太地区乃至全球范围的世界级城市间的竞争。

上海浦东新区:

与“阅读下面材料,结合所学知识回答问题。材料一:乾隆二十二年...”考查相似的试题有:

- 学习明清历史后,四位同学作了主题演讲,你认为能准确地概括这段历史基本特征的是[ ]A.文明初露曙光B.分裂趋向统一C.繁荣...

- 材料一:由于中国人闭关自守、骄傲自满,19世纪三次灾难性的战争使他们受到了巨大的刺激,在这些战争中所遭到的耻辱性失败,...

- “看千年的中国去西安,看百年的中国去上海。”近代上海被迫开放为通商口岸是在[ ]A、鸦片战争后B、第二次鸦片战争后C、甲午中...

- 鸦片战争爆发时在位的清朝皇帝是_________帝;戊戌变法是在位的清朝皇帝是_________帝。

- 2009年10月,中华人民共和国将迎来六十华诞,六十年的光辉历程,六十年的辉煌成就,一个繁荣昌盛的中国呈现在世界面前。结合...

- 、建国以来党的历史上的具有深远意义的伟大转折是 ( )A.中共七大的召开B.中共八大的召开C.中共十一届三中全会的召开D....

- 农业、农村、农民问题简称“三农问题”,它关系到农民的利益、国家的安宁和社会的发展,历来是古今中外许多国家关注的重大问题...

- 中国共产党党史上有两次重大、具有深远意义的转折事件,一次是遵义会议,另一次是A.中共七大B.中共八大C.十一届三中全会D...

- 近代以来,为实现中华民族独立与富强,先进的中国人站在时代前列,在屈辱与抗争中奋起,在艰难与探索中前进。阅读材料回答问...

- 粉碎“四人帮”后,我国进入了社会主义现代化建设新时期。改为: