本试题 “下列四个朝代中,存在时间最长的是[ ]A.唐朝B.西汉C.明朝D.清朝” 主要考查您对农民起义推翻秦朝(楚汉之争、刘邦建国)

光武中兴

唐朝的建立

唐朝的衰亡(安史之乱)

明朝的建立

满洲的兴起和清朝的建立

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 农民起义推翻秦朝(楚汉之争、刘邦建国)

- 光武中兴

- 唐朝的建立

- 唐朝的衰亡(安史之乱)

- 明朝的建立

- 满洲的兴起和清朝的建立

秦朝灭亡后,原来的农民反秦领袖刘邦和项羽为争夺统治权进行了长达4年的的战争,史称“楚汉之争”。结果,项羽连战失利,在乌江自刎。刘邦因势利导,终于战胜了项羽,登上了西汉皇帝的宝座。楚汉之争历时四年,战地之辽阔,规模之巨大,前所未有,在中国战争史上占有重要地位。

刘邦建汉:

公元前202年,刘邦称帝,建国号为汉,史称西汉,刘邦是为汉高祖,定都长安,重新建立了地主阶段统一的政权。

刘邦和项羽的对比(楚汉之争刘邦胜利的原因):

1、刘邦胜利的原因:运用正确的战术,分化收买项羽的部下,切断项羽的后路;刘邦善于用人,把各地反对项羽的势力联合起来,做到守有贤相,某有良臣,战有猛将,力量由弱变强,终于战胜项羽;刘邦有比较稳定的关中做后方,无后顾之忧。

2、项羽失败的原因:迷信武力,刚愎自用。不听从部下意见,嫉贤妒能,导致身边的能臣良将纷纷转投刘邦;残暴好杀,导致众叛亲离,日益孤立;虽然地盘最大,但是周围十余个王国矛盾重重,明争暗斗。

楚汉战争的历史典故:

1、破釜沉舟:钜鹿之战中,项羽渡河后将渡船沉于水中,捣毁做饭用的锅灶,每个士兵仅带三日口粮,表示与秦军血战到底,义无反顾。项羽率领的这只起义军与秦军交战中“无不一以当十”,最终大败秦军,击垮了秦王朝的主力部队。

2、约法三章:公元前206年,刘邦率大军进入关中,刘邦进入咸阳后,宣布废除秦朝的严刑峻法,约法三章:“杀人者死,伤人及盗抵罪。”得到关中各阶层人民的支持。

鸿门宴:项羽入关后,驻扎鸿门,刘邦自知不敌,采纳张良的计策,亲至鸿门拜见项羽,卑辞求和。项羽设宴招待,企图在宴会上杀死刘邦,刘邦巧妙周旋。伺机逃脱。

秦亡前后,项羽、刘邦所领导的战争性质的变化:

1、秦朝灭亡之前,刘邦、项羽响应陈胜吴广起义反抗秦朝,而且在陈胜吴广起义失败后,继续领导秦末农民战争,因而是代表劳动人民反抗秦朝的残暴统治,性质上是属于农民战争。

2、秦朝灭亡后,项羽和刘邦的身份发生了变化,一个称“西楚霸王”,一个称“汉王”,二人不再是农民起义领袖,其战争目的是争夺皇位,因此性质是统治阶级内部夺取权力的战争。

西汉末年,外戚王莽夺取了西汉政权,公元8年,自立为皇帝,改国号为“新”。并进行改革,由于改革欲恢复周朝的“王田”“私属”制,又不符合生产关系的发展,遭到了地主阶级和人民的一致反对,最后爆发了农民起义,王莽政权灭亡。

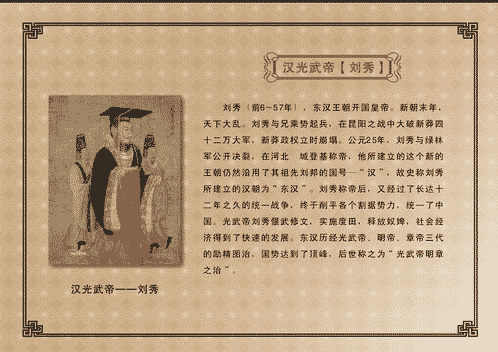

光武中兴:

王莽改制失败,导致绿林赤眉起义爆发最终肢解新莽政权,汉景帝后裔刘秀趁机恢复汉朝,国号仍为汉,史称为东汉,刘秀即光武帝。在位期间,农业、手工业都得以从新莽天凤四年(17年)起到东汉建武前期的战争而受到严重破坏背景下的恢复和发展,政局稳定,史称“光武中兴”。

东汉建立:

公元25年,光武帝刘秀在西汉王朝灭亡后,利用农民起义重建了汉朝政权,建都洛阳。

光武帝巩固王朝的措施:

1.退功臣进文吏:刘秀给与建立东汉的功臣武将们优厚待遇,但不在中央任职官吏;多次征兆“天下俊贤”收罗天下文士充任吏职。

2.以柔道治国:由于西汉末年的黑暗政治、经济凋敝,东汉采取与西汉初期的一样的道家的修养生息政策;刘秀崇尚柔道,并将其作为治国思想。

3.释放囚奴,减轻刑罚;刘秀下令释放在王莽时期的大量被关押的百姓,除“犯殊死”特重罪之外,一律免为庶人;9次下令释放并禁止虐杀奴婢;废除了王莽时期的严苛法令。

4.废除王莽时期的苛捐杂税,下令恢复西汉年间的三十税一,提倡节俭,裁并机构,裁撤冗员,严惩贪官污吏。

汉光武帝:

唐朝建立:

隋朝末年,因为隋炀帝暴虐无道,爆发了隋末农民大起义。在起义军的打击下,隋王朝陷于瓦解。618年,炀帝在江都被部将杀死,隋朝灭亡。同年,在太原起兵反隋的贵族李渊,进入长安,建立唐朝。李渊就是唐高祖。

唐朝初年的政策:

1.政权机构的建设:改革完善三省六部制;加强监察机构;在地方上设置监察机构。

2.法律的颁布:制订《唐律》维护封建统治阶级的利益,同时为了恢复社会经济,也对地主“占田过限”、“倒卖公田”、“在官侵夺私田”的进行处罚。

3.经济上:采用黄老学说无为而治,恢复经济,实行均田制和租庸调制。

4.军事上:实行府兵制度。招募到的府兵本身免除租役,但是要自备行装、戎具、军粮。府兵只在冬季训练,除外出执行任务外,府兵不脱离自己的生产和土地;战争时混合编队,临时任命将领统帅,战争结束后“兵散于府,将归于朝。”

5.教育上:开设官学和私学,发展科举制。

6.修订《氏族志》。

租庸调制:

租庸调制是以均田制的推行为基础的赋役制度。此制度规定,凡是均田人户,不论其家授田多少,均按丁交纳定额的赋税并服一定的徭役。它的内容是:每丁每年向国家交纳粟二石,称作租;交纳绢二丈、绵三两或者布二丈五尺、麻三斤,称作调,服徭役二十天,是为正役,若国家不需要其服役,则每丁可按照每天交纳绢三尺或布三尺七寸五分的标准,交足二十天的数额代役,这称作“庸”,也叫“输庸代役”。国家若需要其服役,每丁服役二十天外,若加役十五天,免其调,加役三十天,则租调全免。若出现自然灾害,损失十分之六以上免调,损失十分之七以上全免。官僚贵族享有面租庸调的特权。纳庸代役的制度推行,使得农民能有较多的时间进行生产,多少改善了农民的处境,对唐前期社会生产力的发展起到了推动作用,具有一定意义。

唐玄宗末年安禄山和史思明发动的历史8年之久的叛乱。玄宗后期,朝政腐败,各地节度使权利不断扩大。安禄山身兼范阳、平卢、河东三节度使,史思明也官至范阳的兵马使。唐朝天宝十四年(755),安禄山发动叛乱,相继攻下了洛阳、长安等城,玄宗被迫出逃至四川。然而叛军内部矛盾重重。唐政府任命郭子仪和李光弼为将,借回纥兵平叛,终于在广德二年(763年)平定了叛乱。安史之乱是唐朝由盛转衰的转折点,战乱使中原地区经济遭到了严重破坏,藩镇割据的局面形成,边疆不断告急,唐朝国力大为削弱。

节度使:节度使是掌握边镇无力的官员。节度使的势力在当时又被称为藩镇或是方镇。景云二年(711)唐睿宗开始设立节度使,以后逐渐推广,使得边镇的兵力大增,唐王朝丧失了拥重兵居关中以驭天下的军事优势。各地节度使的的权力很大,因此很快发展成为了强大的地方割据势力,成为中央的统治的离心力量。

藩镇:

唐代中后期存在的地方割据势力。唐玄宗在边境设置十节度使,通城“藩镇”。各藩镇掌管一个地区的军政,后来权力逐渐扩大,兼管民政、财政,掌握全部边境大权,形成地方割据,常与朝廷对抗。唐代安史之乱后出现的中央集权的削弱、藩镇强大、相互战争的局面。当时节度使独揽一方的军政财权,其职位由子弟或是部将承袭,不受中央政令的管辖。藩镇势力对国家统一,社会经济发展极为不利。

王仙芝、黄巢大起义:

以王仙芝、黄巢为首的反抗唐朝腐朽统治的农民大起义。唐僖宗初年,政治腐败,科敛繁重,灾荒连年,劳动人民无以为生,被迫揭竿而起。王仙芝自称“天补平均大将军”,领导起义,王仙芝战死后,起义军由黄巢领导,采取流动作战的方针,转战大半个中国。后来,起义军攻入洛阳,占领长安,黄巢称帝,国号“大齐”,唐僖宗逃往成都。起义军没有乘胜追击唐军,唐僖宗得以集结力量反扑,黄巢撤出长安,兵败自杀。

唐朝灭亡的原因:

1.安史之乱大大削弱了唐朝的国力,形成了藩镇割据,藩镇和中央之间,不断争战,一直到唐朝灭亡。

2.宦官专权和朋党之争。唐玄宗后期,宦官逐渐参政,后来宦官的权力越来越大,甚至国策的制订,朝臣的任免,以至于皇帝的废立,都有他们把持。高官们也相互勾结成朋党,排斥异己,最突出的“牛李党争”两党的斗争长达四十多年。进一步削弱了唐朝的统治力量,促使了唐朝的衰落。

3.唐末农民战争。唐朝后期,从皇帝到各级官吏都腐朽贪婪,大肆兼并土地,催收租税,巧立名目压榨百姓,加之藩镇之间战火连绵,广大农民困苦不堪,终于揭竿而起。黄巢起义彻底的使腐朽唐王朝分崩离析,名存实亡。

4.公元907年,节度使朱温废唐自立,唐朝灭亡。

唐代藩镇的分布:

两税法:

1、原因:

天宝年间,土地买卖和兼并之风盛行,政府支配的土地日益减少,均田制无法推行,租庸调制也无法维持。国家财政收入大大减少。

2、目的:为了解决唐政府财政困难。

3、内容:

780年,唐德宗接受宰相杨炎的建议,实行两税法。每户按资产交纳户税,按田亩交纳地税,取消一切租庸调和一切杂税、杂役;一年分夏季和秋季两次纳税。

4、作用和意义:

(1)使唐朝中期以来的极端混乱的税制得以统一,在一定时期内,保证了国家的财政税收;

(2)改变了自战国以来以人丁为主的赋役制度,而“唯以资产为宗,不以丁身为本”,表明了封建政府对农民的人身控制有所放松;

(3)两税法规定贵族、官僚、商人都要交税,这就扩大了税源,增加了政府的收入,也相对减轻了农民的负担。

(4)实行两税法,是我国封建社会制度的一次重大改革和进步。

5、实行:

两税法开始实行时,户口明显增多,赋税也相对增加。但是,土地兼并不在受限制,越来越严重;大地主千方百计隐瞒财产,把赋税转嫁到农民身上,而政府又在两税外增加了许多苛捐杂税,农民负担更加沉重。

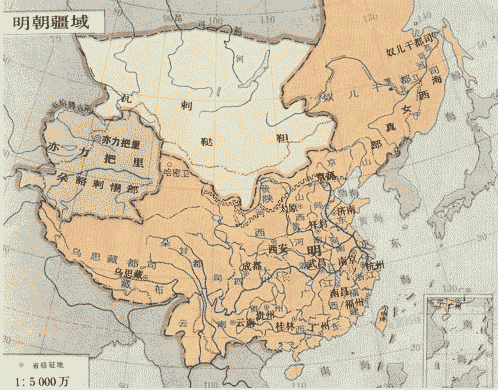

明朝建立:

1368年正月,朱元璋称帝,定国号为大明,建元洪武,以应天为南京。朱元璋就是明太祖。

朱元璋消灭割据势力:

朱元璋幼年贫苦,曾经给地主放过牛,还出家为僧。后来投靠了郭子兴的起义军并深得领袖郭子兴的器重,后来朱元璋继承了郭子兴的起义军。朱元璋注意招揽人才,例如李善长、刘基、宋濂、朱升等。后来朱升像朱元璋提出“高筑墙、广积粮、缓称王”建议,大力恢复生产。后来朱元璋先后消灭了陈友谅、张士诚、方国珍等割据势力,后又平定了云南,统一了南方。

元朝灭亡:

1367年,朱元璋以徐达为大将军进行北伐,沿路势如破竹,1368年,攻克大都,元朝灭亡。后又于建文帝四年(1403年),彻底消灭了元朝的残余势力,完成了全国统一。

明朝疆域:

八旗制度是满族社会的一种社会组织形式。努尔哈赤在统一女真的过程中创立了八旗制度。努尔哈赤令每300人为一个牛录,五个牛录为一甲喇,五个甲喇为一固山,设一个固山额真统辖。一个固山即为一旗,共有八旗,每旗7500人。努尔哈赤是八旗旗主之上的最高君长,拥有全部的军政大权。八旗组织是女真族最初的国家政权构成形式,既是政治制度,也是军事组织。后来,八旗制度进步发展。发展为满洲八旗、蒙古八旗、汉军八旗,共24旗。每旗设都统,由中央都统衙门掌握,地方督抚无权征调。八旗军分为守卫京师的“禁卫兵”和驻防各地的“驻防兵”。

满洲的兴起:

满洲散居于我国黑龙江和松花江流域。从先秦到隋唐的肃慎、邑娄、勿吉、靺鞨是其一脉相承的祖先,自辽、宋至明称为女真。明初设立奴儿干都司管辖,女真共分三个部族:建州女真、海西女真和野女真。各部族间发展很不平和,其中建州女真发展最快,实力最强。

女真的统一和后金政权的建立:

建州女真的首领努尔哈赤,以赫图阿拉为据点,经营了三十多年,用武力统一了女真各部。他筑城池,设大臣,定法律,理诉讼建立了八旗制度。八旗制度把女真人编制起来,在贵族控制下进行战争和生产活动,是一种兵农合一的社会组织。八旗制度促进了女真社会的发展,巩固了努尔哈赤的统治地位。

1616年,努尔哈赤在赫图阿拉自立为汗,国号金,史称后金。后金为反抗明朝的民族压迫,誓师攻打明朝,几年之间,明朝丧失辽东七十多座城。后来努尔哈赤迁都沈阳,改名盛京。加强了对明朝的攻势。

清军入关和统一中国:

努尔哈赤死后,其子皇太极继位。他继续对明朝展开攻势,并联合蒙古各部,势力不断扩大。皇太极改族名为满洲。1636年,皇太极改国号为清,皇太极就是清太宗。

1644年,李自成攻占北京,驻守山海关将领吴三桂降清。清军兼程入关,以吴三桂为前导,打败大顺农民军,进占北京。不久,清顺治帝迁都北京,开始了清王朝的全国的统治。

接着,清军南下剿杀农民军。经过二十多年的战争,清军陆续灭掉了南明的小朝廷,基本统一了中国。

萨尔浒大战示意图

萨尔浒大战:

萨尔浒战役后金与明朝的重要战役。以少胜多的典型战例。萨尔浒之战本由明方发动,后金处于防守地位,然而该役竟以明军之惨败而告终,并由此成为了明清战争史上一个重要的转折点。此役之后明朝对后金之战略态势由主动变为被动,明帝国于东北地区的藩篱逐渐丧失,日后虽调兵谴将、征加粮饷却再也无法获得对后金的战略主动权,并直至王朝覆灭。

明万历四十七年二月,明朝政府派10万军队从四路进攻赫图阿拉,企图消灭努尔哈赤。面对明军四路围攻,努尔哈赤采取了“凭你几路来,我只一路去”的作战方针,集中八旗兵力,打歼灭战。努尔哈赤用了5天时间打了一场漂亮的歼灭战,明军文武将吏死者310多人,士兵身亡者45800余人,亡失马驼甲仗无数。这就是历史上著名的“萨尔浒之战”。此役是关系到后金与明兴亡的关键一仗。从此,努尔哈赤由防御转入进攻,明朝在东北地区的统治开始全面崩溃。

与“下列四个朝代中,存在时间最长的是[ ]A.唐朝B.西汉C.明朝D...”考查相似的试题有:

- 下列货币按产生时间先后排列正确的是A.①②④③B.②①③④C.②③④①D.③②①④

- 秦始皇是我国第一个统一的封建王朝的皇帝。他所采取的下列措施中,就其对历史发展的作用而言,不具进步意义的是A.实行郡县制...

- 秦汉时期有许多成语典故,你知道有哪些吗?(任意说出五个)______________________________________________________________...

- 宏伟的长城是中华民族的象征。在游览了长城后,小丽回忆起在历史课中学习到的有关秦朝修筑长城的相关知识:“秦朝修筑了西起嘉...

- 毛泽东《沁园春·雪》中提到“秦皇汉武”“唐宗宋祖”“成吉思汗”等“英雄”。其中的“秦皇”“汉武”“ 唐宗”是哪一组人物A.嬴政 李渊刘...

- 我国古代出现过许多政治安定、经济繁荣的治世局面,“光武中兴”出现在[ ]A.西周B.秦朝C.西汉D.东汉

- 下列统一王朝中,定都长安的王朝有①秦朝②西汉③东汉④西晋⑤隋朝⑥唐朝[ ]A.①②③B.④⑤⑥C.①③⑤D.②⑤⑥

- 阅读下列材料:材料一:据《太平广记》载,唐安史之乱发生后,北方人民纷纷向南迁移,洛阳一带房屋被焚毁,人烟稀少,千里萧...

- 假如穿越时光隧道来到唐朝,你不能经历的事情是( )A.到赵州桥上散步B.阅读活字印刷《金刚经》C.用纸写字D.使用“交子”

- 北京作为古都有九百年历史,它在不同时期名称也不同。有关北京名称按先后顺序进行排列正确的是①大都②中都③涿郡④北京[ ]A、①②③...