本试题 “下列历史事件的因果关系搭配正确的是[ ]A.北伐战争——张作霖的主力被消灭B.七七事变——中华民族全面抗战开始C.辽沈战役——解放南京D.鸦片战争——俄国割占中国...” 主要考查您对俄国侵占我国大面积领土

北伐胜利进军

卢沟桥事变(七七事变)

渡江战役与解放南京

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 俄国侵占我国大面积领土

- 北伐胜利进军

- 卢沟桥事变(七七事变)

- 渡江战役与解放南京

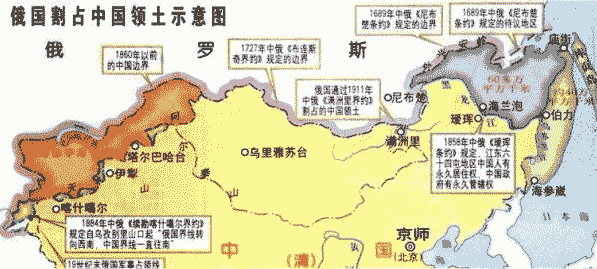

第二次鸦片战争前后,俄国采取先武力强占中国领土,然后强迫清政府签订条约的卑劣手段,割占中国东北和西北领土150多万平方千米。1858《瑷珲条约》,是割占领土最多的条约、1860《北京条约》、1864《勘分西北界约记》、19世纪80年代(1881)《改订条约》。

俄国侵占我国北方大片领土:

1、原因:

俄国废除农奴制,走上了资本主义发展的道路,但是资本主义发展水平很低,不具备商品输出的能力,无力开拓中国市场。

2、目的:

为了满足领土扩张的野心。

3、过程:

从19世纪50年代末

| 时间 | 不平等条约 | 割占领土范围 | 割占领土面积 |

| 1858年 | 中俄《瑷珲条约》 | 中国东北外兴安岭以南黑龙江以北 | 六十多万平方公里 |

| 1860年 | 中俄《北京条约》 | 中国乌苏里江以东包括库页岛在内 | 约四十多万平方公里 |

|

1860年 1864年 |

中俄《北京条约》 中俄《勘分西北界约记》 |

中国巴尔喀什湖以东,以南 | 四十四万多平方公里 |

| 19世纪80年代 | 中俄《改定条约》以及以后的五个勘界协议书 | 中国西北部 | 七万多平方公里 |

沙俄割占中国领土示意图:

北伐战争:

1926年1927年间,中国人民在中国共产党和国民党的共同组织领导下进行反对帝国主义和北洋军阀的革民战争。为了彻底推翻北洋军阀的反动统治,1926年7月,国民革命军约10万人从广东分三路正式出师北伐,,蒋介石任总司令。1927年初,北伐军先后击溃北洋军阀吴佩孚、孙传芳等军队的主力,占领了半个中国,取得了伟大胜利。但是,蒋介石窃取了革命果实,建立了新的军阀统治,北伐战争以失败而告终。

北伐的根本目的是:

打倒列强,除军阀,统一全国。

北伐的胜利进军和失败:

1、胜利进军:

国共两党第一次合作实现后,为了打倒帝国主义,推翻军阀统治,统一中国,1926年7月,国民政府决定出师北伐。北伐的主要对象是吴佩孚、孙传芳、张作霖三个军阀。经过半年的斗争,进行了汀泗桥战役、贺胜桥战役、武昌战役等一系列战役,北伐军从长江流域打到珠江流域。基本上消灭了吴佩孚、孙传芳的主力(基本上推翻了北洋军阀的统治),1927年初,国民政府从广州迁到武汉。

2、失败:

1927年,在北伐战争胜利进军时,蒋介石、汪精卫等突然发动“四一二”反革命政变,马日事情,“七一五”反革命政变,叛变革命,国民革命运动失败。

北伐战争胜利进军的原因:

1.国共两党实现了第一次合作。两党齐心协力,又有其他各革命阶级的积极支持,为胜利提供了可靠的保证。

2.制定了正确的北伐方针。即先集中兵力北上,扫除吴佩孚的势力;再挥戈东进,围歼孙传芳的兵力;最后北上,消灭张作霖的军队,统一全国。

3.广大北伐将士的浴血奋战和共产党员的先锋模范作用。叶挺独立团英勇善战,屡破强敌,为第四军赢得“铁军”的称号。

4.共产党领导下的工农群众的密切配合和积极支援。北伐战争是一场正义战争,它以打倒列强和军阀为目标,有利于中国老百姓,因此得到工农群众的大力支持。北伐军攻打武汉时,汉阳兵工厂工人举行罢工,断绝了敌人的军火来源,给吴佩孚以致命打击。各地农会还组织农民替北伐军当向导、抬担架、运送物资。

国民革命失败的原因:

1、客观方面:

蒋介石、汪精卫等国民党右派突然叛变革命,国共合作破裂。

2、主观方面:

当时年幼的共产党缺乏斗争经验,以陈独秀为代表中共中央放弃了对革命武装的领导。

国民革命运动的历史意义和教训:

1、意义:

国共两党共同领导的国民革命运动,虽然由于主、客观方面的多种因素最终失败,但仍具有其深远意义。这是中国近代史上前所未有的一次人民大革命。基本上推翻了北洋军阀的反动统治,沉重地打击了帝国主义的侵略势力。这次运动宣传了共产党反帝反封建的革命纲领,扩大了共产党在群众中的影响。在运动中共产党开始掌握一部分革命武装。广大群众也经受了一次革命洗礼,为革命的继续前进奠定了基础。

2、教训:

使共产党认识到要领导人民取得革命胜利,就必须坚持无产阶级对革命的领导权,必须掌握革命的武装,坚持武装斗争。

叶挺:

“四一二”反革命政变:

1927年4月12日蒋介石在上海发动的反革命政变。在北伐战争顺利发展,工农运动不断高涨的形势下,国民党内以蒋介石为代表的右派集团加紧勾结帝国主义和大资产阶级,准备背叛革命。1927年3月下旬上海第三次工人武装起义胜利后,蒋介石即赶到上海,密谋策划反革命政变。由于第三国际和陈独秀为首的中共中央的右倾,对蒋介石抱有幻想,致使党和人民处于无戒备状态。4月12日,被蒋介石收买的青红帮流氓冒充工人,向分驻各处的工人纠察队队部发动袭击。随后,国民党第二十六军周凤岐部借口调解"工人内讧",强行解除工人纠察队武装,并打死打伤纠察队员二三百人。13日,上海工人举行总罢工,十万余人、学生、市民举行集会和示威游行。当队伍行至闸北宝山路时,再次遭到国民党军队的屠杀,群众死百余人,伤无数。此后,蒋介石继续对共产党人和革命群众进行捕杀。仅三天内,即有三百多人被杀,五百多人被捕,五千多人失踪。这次反革命政变为蒋介石建立反动的南京政府扫清了道路。

李大钊遇害:

蒋介石上海大肆屠杀共产党员和革命群众时,1927年4月,张作霖也在北京大肆捕杀共产党员,李大钊英勇就义,年仅38岁。

“七一五”反革命政变:

1927年7月15日汪精卫不顾宋庆龄、邓演达等国民党左派的坚决反对,召开国民党中央常务委员会第二十次扩大会议,讨论“分共”问题。决定:在一个月内,开第四中央全体会议,讨论决定分共问题。在未开会以前,制裁共产党人“违反本党主义政策之言论行动”。随后,反动军队封闭了工会、农会和所有革命团体。在“宁可枉杀一千,不可使一人漏网”的口号下,大规模地逮捕、屠杀共产党员和革命群众。

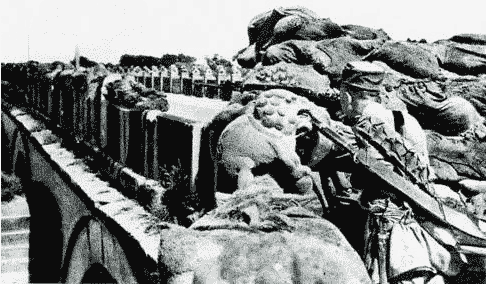

又称“卢沟桥事变”,日本为发动全面侵华战争于1937年7月7日在北平西南宛平县(今属北京市丰台区)卢沟桥制造的军事冲突。日军挑起事端、进而发动大规模侵华战争后,中国军队在平津地区奋起抗击日军侵略的作战,称为卢沟桥抗战。“七七事变”标志着抗日战争的全面开始。

七七事变:

1、背景:

九一八事变后,日本先后占领东北三省,热河,察哈尔等省,继续向南进逼,企图占领华北地区,日军动三面包围了北平,形势十分危急。

2、经过:

1937年7月7日,日军借口一名士兵失踪,无理要求进入宛平城搜查,遭到中国军队的拒绝后,向卢沟桥发起进攻,中国守军奋起抵抗。全国性的抗日战争从此爆发。

3、结果:平津地区相继陷落。

4、影响:

(1)全国性的抗日战争从此爆发。

(2)全国人民掀起了中国近代史上空前规模的全民族反侵略的战争。

为什么说七七事变是全面抗战的开始?

九一八事变后日本占领东北三省和热河,1935年进逼山海关,成立冀东防共自治政府,日军开始向华北渗透,何梅协定有赋予日本驻军平津的合法权利,所以北平有驻军很正常,在九一八事变时,中国军队没有抵抗,所以仗没打起来,虽然马占山等人进行抵抗,但纯粹是个人行为,与政府无关,卢沟桥事变时是中国政府军第29军进行的正规抵抗,蒋介石中央政府也发表了抗战宣言,所以中国政府决定迎战,故七七事变是全面抗战的开始。

七七事变:

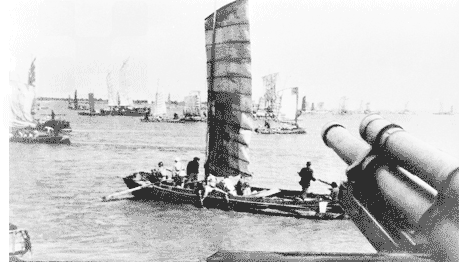

三大战役后,国共进行了以八项条件为基础的和平谈判,国民党反动政府最后拒绝在国内和平协议上签字。1949年4月21日,中国人民革命军事委员会主席毛泽东和中国人民解放军总司令朱德发布了《向全国进军的命令》。人民解放军第二、三野战军的百万雄师在西起江西省的湖口、东至江苏江阴的千里战线上分三路发动渡江战役,彻底突破国民党军的长江防线。4月23日,解放了国民党22年来的反革命统治中心南京。攻克南京后,三野直插浙江,先后解放了杭州、上海。二野先后解放了九江、南昌。整个渡江战役历时50天,歼敌40余万人,解放了武汉,南京,上海,南昌,杭州等城市120座,取得了重大的胜利。

渡江战役的历史意义:

渡江战役历时42天,人民解放军以木帆船为主要航渡工具,一举突破国民党军的长江防线,并以运动战和城市攻坚战相结合,合围并歼灭其重兵集团。此役,人民解放军伤亡6万余人,歼灭国民党军11个军部、46个师共43万余人,解放了南京、上海、武汉等大城市,以及江苏、安徽两省全境和浙江省大部及江西、湖北、福建等省各一部份,为而后解放华东全境和向华南、西南地区进军创造了重要条件。

渡江战役:

解放南京:

七律·人民解放军占领南京:

毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。

虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。

宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。

天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

与“下列历史事件的因果关系搭配正确的是[ ]A.北伐战争——张作霖...”考查相似的试题有:

- 1862年太平军在浙江慈溪的战斗中击毙的洋枪队的头目是:A.华尔B.戈登C.西摩尔D.义律

- 一名同学参加第二起跑线的知识问答,有这样一道历史的必答题:“中国近代史上割地最多的不平等条约”。下列选项中答案正确的是[...

- 自清朝以来,《中国地图》的形状颇似一只昂首的雄鸡,但在中国近代由于哪一个国家的大肆侵占,使雄鸡的鸡头和鸡尾变小了A.英...

- 中俄签订下列条约中,割占中国领土最多的是( )A.《瑷珲条约》B.《北京条约》C.《勘分西北界约记》D.《改订条约》

- 1927年,蒋介石在南京建立政权,其性质是A.地主阶级政权B.官僚资产阶级政权C.资产阶级政权D.大地主大资产阶级政权

- 国民革命军制定了集中兵力,各个歼敌的北伐战略方针。其先后打击的顺序是(1)北上攻打张作霖 (2)向湖南、湖北进军,消灭吴...

- 2010年2月11日,南京获得了第二届青年奥运会的举办权,为迎接青奥会,某学校举办了与南京历史相关的图片展。下列对有关图片的...

- ___________月___________日解放___________,标志着统治中国22年(___________年至___________年)的国民党政权的垮台。

- 【兄弟阋墙】1936年10月21日,蒋介石对张、杨(指张学良和杨虎城)进行训话,要分清敌人的远近,事情的缓紧。不“安内”,而轻...

- 今年是建国57周年,学校布置同学们利用暑假举办一次“纪念建国57周年”主题活动。请你策划完成下面两件事情:(1)为此纪念活动...