中国走可持续发展道路的途径:

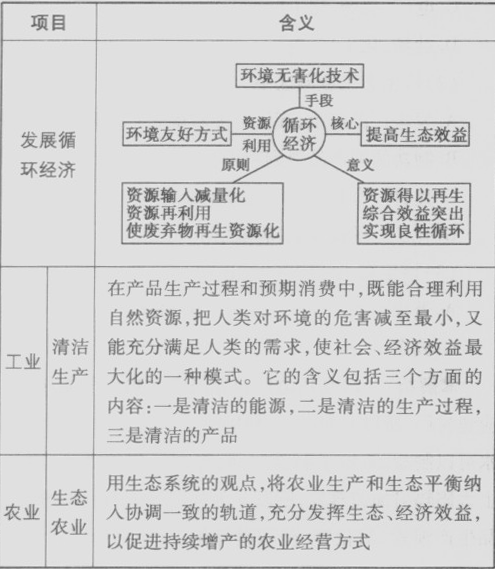

循环经济:

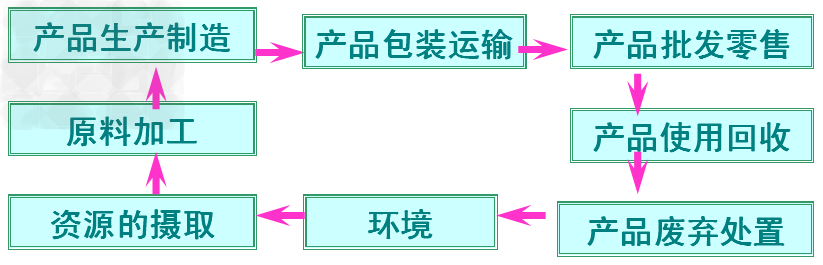

1、概念:循环经济是将清洁生产和废弃物的综合利用融为一体的经济,实现“资源—生产—流通—消费—废弃物再资源化”的封闭式循环流动。

2、基本原则和最基本特征:

基本原则:减量化原则、再使用原则、再循环原则;

最基本特征:自然资源的低投入、高利用和废弃物的低排放、资源化。

3、根本目的:保护日益稀缺的环境资源。

4、我国实施循环经济的必要性:

①发展经济与保护环境的矛盾十分突出

②长期的粗放型经济模式,环境污染和生态问题已十分突出。

在日常生活中,我们可以采取以下行动:

①积极参加植树活动;

②使用可再生材料制成的工作、生活用品;

③节约能源;

④节省使用自然资源;

⑤改变不利于环境保护的饮食习惯;

⑥尽量利用公共交通,短途旅行尽可能骑自行车或以步当车;

⑦在居室、庭院中种植多叶植物;

⑧爱护每一块绿地;

⑨动员周围的人为环保尽心尽力;

⑩亲近大自然,和我们的动植物朋友和谐相处;

⑩关心并积极参与科技事业,使之成为改善状况的动力;

⑩从事每项活动前,充分考虑其对环境的影响,并采取预防措施。

传统经济和循环经济:

线性经济:资源—生产—消费—废弃物

排放 单向流动

循环经济:资源—生产—消费—废弃物

排放—资源 循环式流动

循环经济实现要求:

1、在工业经济结构中——清洁生产。

①清洁生产:在产品生产过程和预期消费中,既能合理利用自然资源,把人类对环境的危害减至最小,又能充分满足人类的需要,取得最大社会经济效益的一种模式。

②它的含义包括三个方面的内容:一是清洁的能源,二是清洁的生产过程,三是清洁的产品。

③清洁生产的定义包含了两个全过程控制:

生产全过程和产品整个生命周期全过程。

④清洁生产与末端治理的差异

末端治理:被动地在污染物产生之后方寻求解决

清洁生产:积极主动地以防范于未然的态度,及各种技术、方法,提高资源利用率,减少资源消耗,增加产量降低成本;减少或消除污染物的产生;实现了资源的可持续利用,带来了经济效益、环境效益。

生产观念的转变:从原来的"治理污染"转变为“预防污染” 二者将长期共存

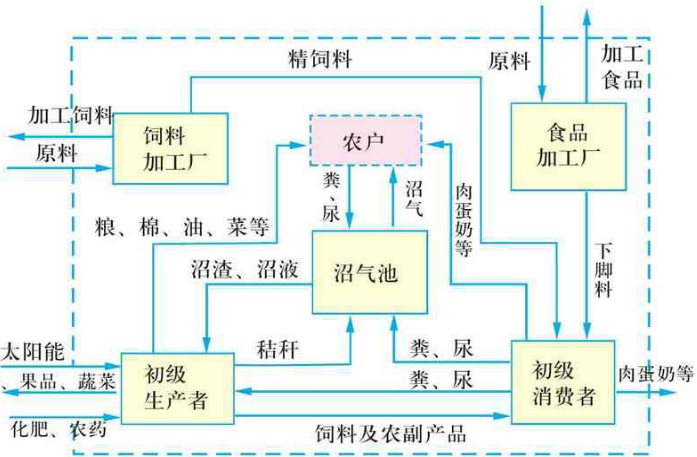

2、农业生产模式一生态农业

①概念:一种社会、经济与生态效益密切结合的现代农业模式

②留民营生态农业建设的主要措施:

调整产业结构→变单一农业为农、林、牧、副、渔五业并举;

实行综合循环利用→净化环境,保护土地循环利用;

开发利用沼气、太阳能等新能源 →不同时空、多层次、多形式的新能源利用网络。

③广开源流,开发利用新能源:

| 能源形式 |

利用方式 |

| 沼气 |

沼气池 |

| 太阳能 |

太阳灶;太阳能热水器;太阳能采暖房 |

| 生物能 |

省柴灶 |

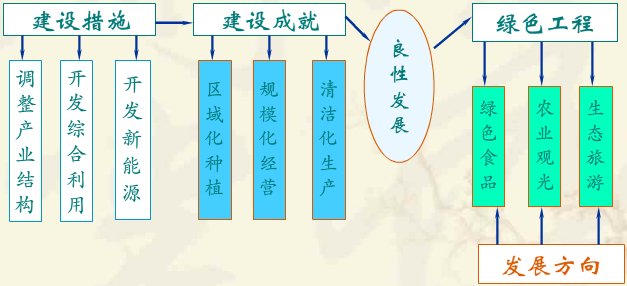

④生态农业经营模式图:

⑤留民营生态农业建设取得成就:

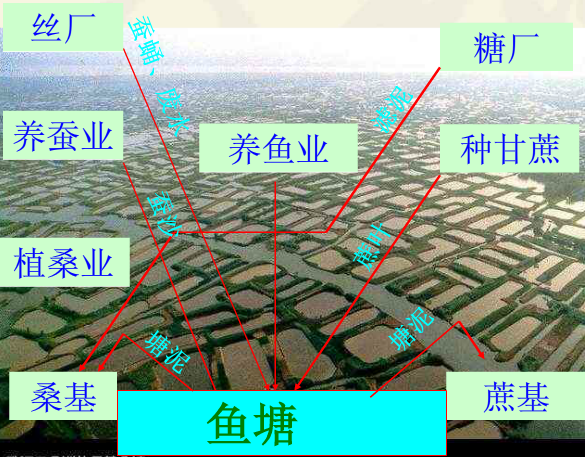

3、珠江三角洲的基塘生产:

协调人地关系的主要途径:1、控制人口规模

(1)人口规模过大带来资源短缺、环境污染等环境问题。

(2)控制人口规模就是各地区的人口控制在合理的范围之内,减轻人口对生态环境的压力,协调人口、资源、环境与发展的关系。

2、转变发展模式

要转变传统的以“高投入、高消耗、高污染”为特征的发展模式,转变为可持续发展模式。

3、自然资源的可持续利用

包括土地资源、森林资源、水资源和海洋资源等,要解决利用中的问题,采取切实可行的措施加以保护,已实现资源的可持续利用。

4、协调人地关系、从我做起

(1)协调四大关系

①社会经济发展与自然资源、生态环境之间的关系

②人类社会的眼前利益和长远利益之间的关系

③发达国家与发展中国家之间的关系

④ 当代人和后代人之间的关系

(2)措施

①政府干预

②公共参与

③强化个人的责任和义务

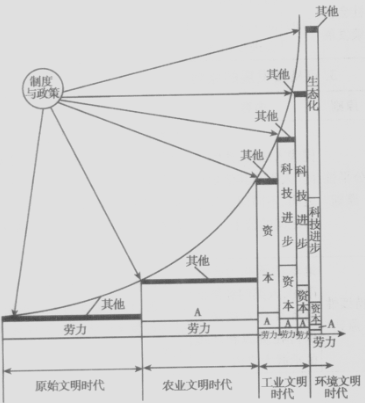

不同阶段人地关系与环境问题的分析:

| 时期 |

对人地关系的认识 |

人类活动 |

环境问题 |

| 采猎文明时期 |

崇拜自然:人类听天由命,依赖自然,畏惧自然。“天命论”或“宿命论” |

采集和渔猎。人类改造环境的作用微弱 |

生物资源遭破坏,引起物种灭绝。但环境问题对人类的威胁并不严重

|

| 农业文明时期 |

改造自然:不能正确认识人地关系的不协调,“天命论”和“有神论”主宰着人们的思想,但已有了科学的萌芽。“天命论”或“有神论” |

人类大规模地改造自然,人类对自然的依赖性大大减弱,对抗性增强

|

地理环境趋于恶化,如开垦耕地使大面积森林和草原遭到砍伐和焚毁;冶炼和制陶消耗大量木材;农田扩展使生物多样性减少,生态系统变得日益简单和脆弱等 |

| 工业文明时期 |

征服自然:人类试图成为自然界的主宰者和征服者。“征服论”或“人定胜天论”

|

人类改造自然的能力不断壮大,从环境中获得越来越多的资源和能源,向环境排人大量的废弃物 |

人地关系全面呈现不协调,人地矛盾迅速激化。在局部地区环境污染演变成社会公害;在全球范围,大气溢室效应和臭氧层破坏等危及人类生存 |

| 现代文明时期 |

谋求人地协调:人类逐渐认识到只有善待自然,建立人与自然的协调关系,走可持续发展之路,人类文明才能不断发展下去。“和谐论” |

逐渐抛弃传统的以高消耗,单纯追求经济数量增长和先污染后治理为特征的发展道路,寻求人口、资源环境和发展相互协调的道路 |

人口激增、资源短缺、环境污染、生态破坏等问题日益突出 |

中国科学院可持续发展战略研究组将人类社会划分为四个发展阶段,如图是“人类社会不同发展阶段经济增长主导要素的构成示意图”: