本试题 “人民网今年2月9日报道,台湾地区领导人马英九日前邀集台行政“部会首长”举行新春茶话会上宣示,为坚持“九二共识”,未来“政府机关文书”用语一律称“对岸”或“大陆...” 主要考查您对“一国两制”和平统一

中华文化

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- “一国两制”和平统一

- 中华文化

一国两制含义:

“一国两制”的前提和基础是“一国”,即一个中国,在国际上代表中国的只能是中华人民共和国及其中央人民政府;两制并存,国家的主体是社会主义制度;一国两制”下设立的特别行政区享有高度的自治权。特别行政区是中央人民政府统一领导下的地方行政区域。但享有高度的自治(非“完全自治”)——行政管理权、立法权(地方性的)、独立的司法权和终审权、一定的外事权,中央依法授予的其他自治权力。

“一国两制”理论提出的时代背景:

两岸长期分裂,祖国统一的要求十分迫切。中国共产党及中央人民政府顺应历史潮流,从中华民族整体利益出发,高瞻远瞩,提出切实可行的祖国统一纲领,为结束分裂,实现中华民族伟大复兴创造条件。

“一国两制”伟大构想的基本内容及其形成过程:

(1)基本内容 “一国两制”的基本内容是在祖国统一的前提下,大陆实行社会主义制度,在香港、台湾实行资本主义制度。它最早是为解决台湾问题提出来的。

(2)形成过程

1979年元且,全国人大常委会发表《告台湾同胞书》,宣布了尊重台现状、争取用和平方式统一祖国的方针,并建议海峡两岸实行通航、通邮、通商和探亲旅游。

1981年9月,全国人大常委会委员长叶剑英在关于台湾问题的九条建议中,明确指出在祖国统一后,台湾可作为特别行政区,享有高度的自治权。

20世纪80年代初,邓小平提出了“一国两制”的伟大构想。

1982年12月,五届人大第五次会议通过的《中华人民共和国宪法》规定,国家在必要时得设立特别行政区。这样,“一国两制”就以根本大法的形式得到了确认。

1984年,全国人大六届二次会议的《政府工作报告》阐述了“一国两制”这一伟大构想,获得大会通过。“一国两制”成为具有法律效力的国家基本政策。

(3)“一国两制”构想的伟大意义。

“一国两制”伟大构想是邓小平建设中国特色社会主义理论的重要组成部分,是完成祖国统一大业,实现中华民族伟大复兴的指导思想,是实现祖国统一的惟一可行之路。有利于保证这两个地区的继续繁荣稳定;保持这两个地区的繁荣稳定,不但对这两个地区的人民有利,而且对全国人民有利,对于整个社会主义事业的发展有利。

香港、澳门的回归:

(1)“一国两制”的构想首先在解决香港问题上得到成功运用

“一国两制”构想,最早是针对解决台湾问题提出来的。它形成于20世纪80年代初,但首先运用于解决香港问题的实践中。1982年中英两国在解决香港问题谈判时,邓小平明确指出,要用“一个国家,两种制度”解决香港问题;双方将“一国两制”方针作为谈判的基础;1984年12月中英关于香港问题的《联合声明》是“一国两制”的具体体现;1990年,全国人民代表大会通过的《中华人民共和国香港特别行政区基本法》以国家法律的形式落实了这一伟大构想。1997年7月1日,香港胜利回归,终于成功地实现了“一国两制”的构想。

(2)澳门顺利回归

1987年,中葡关于澳门问题的《联合声明》发表。

1993年,《中华人民共和国澳门特别行政区基本法》颁布。

1999年5月,何厚铧被任命为中华人民共和国澳门特别行政区第一任行政长官。 10月,江泽民在对葡萄牙进行国事访问时强调,中国对澳门恢复行使主权后,中央人民政府将严格遵循“一国两制”方针,按照澳门基本法办事。

1999年12月20日凌晨,澳门回归祖国。

香港、澳门回归祖国的历史意义:

国内意义:

(1)标志着中国人民洗雪了国耻;

(2)开创了香港澳门和祖国内地共同发展的新纪元;

(3)标志着中国在完成祖国统一大业的道路上迈出了重要的一步。

国际意义:

(1)标志着中国人民为世界和平、发展与进步事业作出了新的贡献;

(2)“一国两制”的成功实践,是世界上用和平方式成功解决国与国之间的历史遗留问题的光辉典范。

两岸隔绝状态的打破原因:

(1)早日结束两岸分裂状态,实现祖国完全统一,是包括台湾同胞在内中国人民的共同愿望。

(2)改革开放后,在“和平统一、一国两制”的方针下,党和政府采取了一系列政策和措施,促进海峡两岸的和缓与交流。

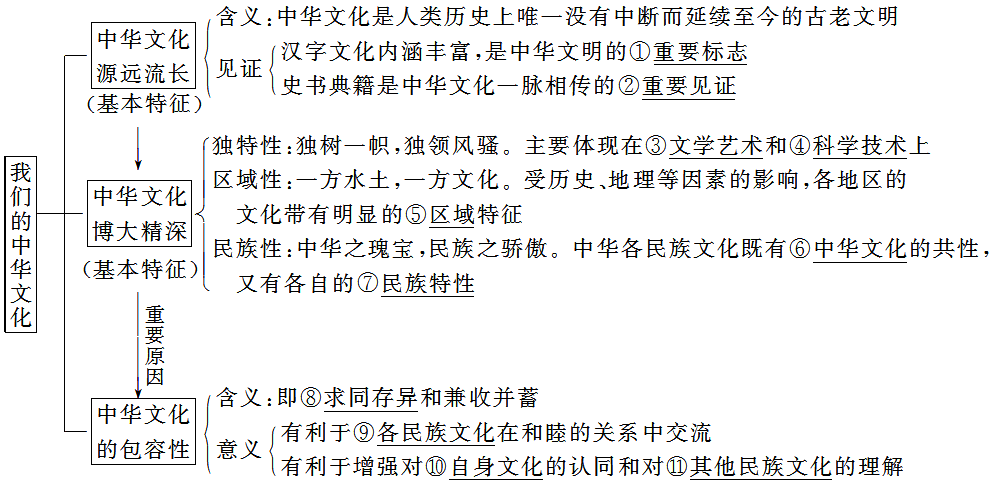

源远流长和博大精深的关系:

| 源远流长 | 博大精深 | ||

| 区别 | 角度 | 从中华文化历史悠久(纵向)的角度说的 | 从中华文化的内涵丰富、厚重(横向)的角度来说的 |

| 侧重点 | 侧重从动态上,即中华文化发展的轨迹上说明中华文化的特征,表明中华文化历史悠久 | 侧重从静态上,即中华文化的内涵上说明中华文化的特征 | |

| 见证或表现 | 汉字和史书典籍是中华文化源远流长的见证 | 我国的文学艺术和科学技术是中华文化博大精深的见证 | |

| 联系 | 两者是中华文化与其他文化区别的特征 | ||

中华文化、民族文化与区域文化的关系:

中华文化与区域文化

从外部看:中华文化与区域文化是一体;从内部看:中华文化具有鲜明的地域性,由不同的地域文化构成,呈现文化的“多元”化

中华文化与民族文化

从世界角度看,中华文化是世界民族文化的一种。从内部看:中华文化由各民族文化构成。各民族文化既有中华文化的共性,又有各民族文化的个性

区域文化与民族文化

区域文化与民族文化并不完全重合,区域文化包括民族文化。民族性是区域文化研究中经常要面对的现实问题

中华文化的基本特征:

1.源远流长

| 汉字 | 史书典籍 | |

| 作用 | 汉字为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用,是中华文明的重要标志 | 是中华文化一脉相传的重要见证 |

| 意义 | 文字的发明,使人类文明得以传承,标志着人类进入文明时代 | 能够将大量的史实记载下来,将丰富的史料积累起来 |

| 特点 | 汉字文化内涵丰富,在今天为中华各族人民所通用 | 规模之大、存留之丰,为世界所仅有 |

| 独特性 | 中华文化独树一帜,独领风骚。中华文化的文学艺术和科学技术,为世界文明的进步作出了重要贡献,在世界文化宝库中占有重要位置 |

| 区域性 | 一方水土,一方文化。我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同,受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域特征 |

| 民族性 | 中华之瑰宝,民族之骄傲。在中华文化的百花园中,各具特色的民族文化异彩纷呈,都为中华文化的形成和发展作出了重要贡献 |

中华文化与中华各民族文化的关系:

①关系:中华文化与中华各民族文化是共性与个性的统一。中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。各民族文化相互交融、相互促进,共同熔铸了灿烂的中华文化。

②意义:各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

提示:

理解中华文化与中华各民族文化的关系可以联系世界文化与世界各民族文化的关系,以及哲学中矛盾的普遍性与特殊性的关系。

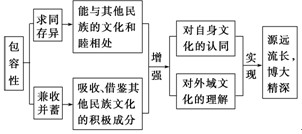

中华文化的包容性:

| 内涵 | 意义 | |

| 求同存异 | 就是能与其他民族的文化和睦相处,这也适应了文化发展多样性的客观要求 | 有利于各民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同和对其他民族文化的理解 |

| 兼收并畜 | 就是能在文化交流中吸收、借鉴其他民族文化的积极成分,即能做到博采众长,所以中华文化能在不断创新中永续向前发展 |

包容性、源远流长、博大精深的内在关系:

中华文化源远流长、博大精深的重要原因在于它所特有的包容性

提醒:

(1)在分析具体材料是否能够体现中华文化的包容性特点时,可以从“求同存异”和“兼收并蓄”两个角度来思考。

(2)求同存异侧重于不同文化相处时的一种外在的、静止的状态;兼收并蓄侧重于不同文化之间的一种内在的、动态的交流、借鉴与融合。

(3)包容性不是说中华民族的优秀文化被其他民族吸收、借鉴,而是说中华文化吸收、借鉴其他民族的优秀文化。另外,包容性也并非说融合其他民族文化或融入其他文明。

(4)包容性既是中华文化源远流长、博大精深的原因之一,也是中华文化的特征之一。

与“人民网今年2月9日报道,台湾地区领导人马英九日前邀集台行政“...”考查相似的试题有:

- 纽约时代广场的电子大屏幕上,一群中国人正在中国红的底色中,向着熙来攘往的路人微笑……,播出的中国国家形象片集纳了来自中...

- 白胡子圣诞老人和五光十色的圣诞树之间,装饰着大红的中国结或喜庆的红灯笼--每年岁末,走在上海热闹繁华的商业街区,类似土...

- 长期以来,台湾地区在海外的华文学校中使用的是繁体字、注音符号,而大陆使用简体字、汉语拼音。台湾与大陆达成一致——提倡使...

- 南方的雨,下得缠绵、温柔、纤细、持久,像南方少女的爱,羞羞答答……北方的雨,下得豪爽、酣畅、干脆,像北方小伙子的情,热...

- 下列能体现中华文化博大精深特征的是( ) ①中华文化的独特性 ②中华文化的传承性 ③中华文化的民族性 ④中华文化的政治性A.①②③B...

- 嫦娥一号卫星到达绕月轨道后,向地球传回《爱我中华》《二泉映月》等音乐作品。对此理解正确的是①这能够充分展示中华文化之美...

- 《人民日报》载文指出,公民道德建设是全社会共同的责任,社会各界都要积极支持和参与。推动公民道德建设,要大力弘扬和培育...

- 中国人喜欢喝茶,但各地喝茶方式又有不同。例如潮州工夫茶以茶具精致小巧、烹制考究与以茶寄情为特点,而四川人则喝大壶茶,...

- 美国有史以来最为盛大的“中国文化节”于2005年10月1日开幕。800名中国优秀艺术家在一个月内向美国主流社会全方位展示中国文化...

- 在中华民族悠久的历史文化长河中,神秘、朦胧、圣洁的藏族文化是一株永不凋零的雪莲花。民主改革50年,党和国家对西藏民族民...