本试题 “下列对物质的组成、构成和化学反应类型的特征叙述正确的是( )①分子是保持物质化学性质的一种粒子; ②原子是不能再分的粒子; ③任何原子都不显电性;④任何原...” 主要考查您对分解反应

化合反应

分子的定义

分子的特点

原子结构

原子的定义

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 分解反应

- 化合反应

- 分子的定义

- 分子的特点

- 原子结构

- 原子的定义

概念:

由一种物质生成两种或两种以上物质的反应

特征:

一变多

表达式:

A = B + C

初中常见的分解反应:

按产物种类多少分类:

一、加热分解的产物有两种

1.分解成两种单质

⑴气态氢化物的分解

碘化氢的分解2HI=H2↑+I2

⑵氯化银的分解

氯化银的分解2AgCl=2Ag+Cl2↑

⑶电解

电解水2H2O 2H2↑+O2↑

2H2↑+O2↑

2.分解成两种化合物

⑴不稳定盐类的分解

碳酸钙的高温分解CaCO3 CaO+CO2↑

CaO+CO2↑

⑵不稳定弱碱的分解

氢氧化铝受热分解2Al(OH)3=Al2O3+3H2O

⑶不稳定弱酸的分解

碳酸的分解H2CO3=H2O+CO2↑

⑷含结晶水的盐类的脱水

十水碳酸钠的风化Na2CO3·10H2O=Na2CO3+10H2O

3.分解成一种单质和一种化合物

⑴不太稳定的盐类的分解

氯酸钾的催化分解2KClO3 2KCl+3O2↑

2KCl+3O2↑

⑵不稳定酸的分解

次氯酸的分解2HClO=2HCl+O2

⑶双氧水的分解

受热(或以二氧化锰为催化剂)分解2H2O2=2H2O+O2

4.有机物的分解

甲烷的裂解2CH4=C2H2+3H2

二、加热分解的产物有三种

1.不稳定盐类的分解

⑴碳酸氢钠受热分解2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O

⑵亚硫酸的酸式强碱盐受热分解

亚硫酸氢钠受热分解 2NaHSO3=Na2SO4+SO2↑+H2O

⑶铵盐的受热分解

碳酸铵受热分解

(NH4)2CO3=2NH3↑+H2O↑+CO2↑

⑷高锰酸钾受热分解

2KMnO4 K2MnO4+MnO2+O2↑

K2MnO4+MnO2+O2↑

⑸硝酸盐的受热分解

硝酸银的受热分解2AgNO3=2Ag+2NO2↑+O2↑

2.硝酸的分解

4HNO3=4NO2+O2+2H2O

3.电解水溶液

⑴电解饱和食盐水

2NaCl+2H2O=2NaOH+H2↑+Cl2↑

按反应物种类进行分类:

1.酸的分解反应。

⑴含氧酸=非金属氧化物+水 如H2CO3=CO2↑+H2O,H2SO3=SO2↑+H2O

⑵某些含氧酸的分解比较特殊, 如

硝酸的分解: 4HNO3(浓)=4NO2↑+O2↑+2H2O,

次氯酸分解 2HClO=2HCl+O2↑

磷酸脱水 4H3PO4 (HPO3)4+4H2O↑ ;

(HPO3)4+4H2O↑ ;

2H3PO4 H4P2O7+H2O↑

H4P2O7+H2O↑

3H3PO4 H5P3O10+2H2O↑

H5P3O10+2H2O↑

2.碱的分解反应:

活泼金属的氢氧化物较难分解,难溶性碱一般都较易分解: 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O, 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O, Cu(OH)2=CuO十H2O。

3.盐的分解反应:

碳酸盐、硝酸盐、铵盐一般都较易分解,且反应表现出一定的规律性。

⑴碳酸盐的分解:

碳酸盐=金属氧化物十CO2↑ 如CaCO3 CaO+CO2↑,CuCO3

CaO+CO2↑,CuCO3 CuO+CO2↑

CuO+CO2↑

K2CO3、Na2CO3比较稳定,很难分解,而其酸式盐较易分解:

2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O

Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2↑+H2O

⑵硝酸盐的分解反应。硝酸盐受热均易分解,并放出氧气,其规律大体如下:

活动性强的金属(K、Ca、Na)硝酸盐=亚硝酸盐+O2↑:

如 2KNO3=2KNO2+O2↑。

处于活动性顺序表中间的金属(Mg、Cu等)的硝酸盐=金属氧化物+NO2↑+O2↑:

如2Mg(NO3)2=2MgO+4NO2↑+O2↑ 2Cu(NO3)2=2CuO+4NO2↑+O2↑

不活动金属(Hg、Ag、Au)的硝酸盐=金属+NO2↑+O2↑:

如 Hg(NO3)2=Hg+2NO2↑+O2↑; 2AgNO3=2Ag+2NO2↑+O2↑

⑶铵盐的分解反应。铵盐受热易分解,一般都有氨气放出:

如(NH4)2SO4=2NH3↑+H2SO4 ;NH4HCO3=NH3↑+CO2↑+H2O。

⑷其它盐类的分解反应

如 2KClO3=2KCl+3O2↑ 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2↑

4.氧化物的分解反应:

非金属氧化物一般不容易发生分解反应 2H2O2=H2↑+O2↑

金属氧化物一般分解的规律是: 金属活动顺序表中,排在铜后的金属氧化物受热易分解:

如 2HgO=2Hg+O2↑,2Ag2O=4Ag+O2↑

活泼的金属氧化物,给它们熔化态通电流可使其分解:

如2Al2O3(熔化)=4Al+3O2↑

由一种物质生成两种或两种以上物质的反应

特征:

一变多

表达式:

A = B + C

初中常见的分解反应:

按产物种类多少分类:

一、加热分解的产物有两种

1.分解成两种单质

⑴气态氢化物的分解

碘化氢的分解2HI=H2↑+I2

⑵氯化银的分解

氯化银的分解2AgCl=2Ag+Cl2↑

⑶电解

电解水2H2O

2H2↑+O2↑

2H2↑+O2↑2.分解成两种化合物

⑴不稳定盐类的分解

碳酸钙的高温分解CaCO3

CaO+CO2↑

CaO+CO2↑ ⑵不稳定弱碱的分解

氢氧化铝受热分解2Al(OH)3=Al2O3+3H2O

⑶不稳定弱酸的分解

碳酸的分解H2CO3=H2O+CO2↑

⑷含结晶水的盐类的脱水

十水碳酸钠的风化Na2CO3·10H2O=Na2CO3+10H2O

3.分解成一种单质和一种化合物

⑴不太稳定的盐类的分解

氯酸钾的催化分解2KClO3

2KCl+3O2↑

2KCl+3O2↑⑵不稳定酸的分解

次氯酸的分解2HClO=2HCl+O2

⑶双氧水的分解

受热(或以二氧化锰为催化剂)分解2H2O2=2H2O+O2

4.有机物的分解

甲烷的裂解2CH4=C2H2+3H2

二、加热分解的产物有三种

1.不稳定盐类的分解

⑴碳酸氢钠受热分解2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O

⑵亚硫酸的酸式强碱盐受热分解

亚硫酸氢钠受热分解 2NaHSO3=Na2SO4+SO2↑+H2O

⑶铵盐的受热分解

碳酸铵受热分解

(NH4)2CO3=2NH3↑+H2O↑+CO2↑

⑷高锰酸钾受热分解

2KMnO4

K2MnO4+MnO2+O2↑

K2MnO4+MnO2+O2↑ ⑸硝酸盐的受热分解

硝酸银的受热分解2AgNO3=2Ag+2NO2↑+O2↑

2.硝酸的分解

4HNO3=4NO2+O2+2H2O

3.电解水溶液

⑴电解饱和食盐水

2NaCl+2H2O=2NaOH+H2↑+Cl2↑

按反应物种类进行分类:

1.酸的分解反应。

⑴含氧酸=非金属氧化物+水 如H2CO3=CO2↑+H2O,H2SO3=SO2↑+H2O

⑵某些含氧酸的分解比较特殊, 如

硝酸的分解: 4HNO3(浓)=4NO2↑+O2↑+2H2O,

次氯酸分解 2HClO=2HCl+O2↑

磷酸脱水 4H3PO4

(HPO3)4+4H2O↑ ;

(HPO3)4+4H2O↑ ;2H3PO4

H4P2O7+H2O↑

H4P2O7+H2O↑ 3H3PO4

H5P3O10+2H2O↑

H5P3O10+2H2O↑ 2.碱的分解反应:

活泼金属的氢氧化物较难分解,难溶性碱一般都较易分解: 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O, 2Fe(OH)3=Fe2O3+3H2O, Cu(OH)2=CuO十H2O。

3.盐的分解反应:

碳酸盐、硝酸盐、铵盐一般都较易分解,且反应表现出一定的规律性。

⑴碳酸盐的分解:

碳酸盐=金属氧化物十CO2↑ 如CaCO3

CaO+CO2↑,CuCO3

CaO+CO2↑,CuCO3 CuO+CO2↑

CuO+CO2↑K2CO3、Na2CO3比较稳定,很难分解,而其酸式盐较易分解:

2NaHCO3=Na2CO3+CO2↑+H2O

Ca(HCO3)2=CaCO3+CO2↑+H2O

⑵硝酸盐的分解反应。硝酸盐受热均易分解,并放出氧气,其规律大体如下:

活动性强的金属(K、Ca、Na)硝酸盐=亚硝酸盐+O2↑:

如 2KNO3=2KNO2+O2↑。

处于活动性顺序表中间的金属(Mg、Cu等)的硝酸盐=金属氧化物+NO2↑+O2↑:

如2Mg(NO3)2=2MgO+4NO2↑+O2↑ 2Cu(NO3)2=2CuO+4NO2↑+O2↑

不活动金属(Hg、Ag、Au)的硝酸盐=金属+NO2↑+O2↑:

如 Hg(NO3)2=Hg+2NO2↑+O2↑; 2AgNO3=2Ag+2NO2↑+O2↑

⑶铵盐的分解反应。铵盐受热易分解,一般都有氨气放出:

如(NH4)2SO4=2NH3↑+H2SO4 ;NH4HCO3=NH3↑+CO2↑+H2O。

⑷其它盐类的分解反应

如 2KClO3=2KCl+3O2↑ 2KMnO4=K2MnO4+MnO2+O2↑

4.氧化物的分解反应:

非金属氧化物一般不容易发生分解反应 2H2O2=H2↑+O2↑

金属氧化物一般分解的规律是: 金属活动顺序表中,排在铜后的金属氧化物受热易分解:

如 2HgO=2Hg+O2↑,2Ag2O=4Ag+O2↑

活泼的金属氧化物,给它们熔化态通电流可使其分解:

如2Al2O3(熔化)=4Al+3O2↑

概念:指的是由两种或两种以上的物质生成一种新物质的反应。其中部分反应为氧化还原反应,部分为非氧化还原反应。 此外,化合反应一般释放出能量。

注意:不是所有的化合反应都是放热反应。

特征:多变一

表达式:a+b=ab

初中常见化合反应:

1.金属+氧气→金属氧化物

很多金属都能跟氧气直接化合。例如常见的金属铝接触空气,它的表面便能立即生成一层致密的氧化膜,可阻止内层铝继续被氧化。4Al+3O2=2Al2O3

2.非金属+氧气→非金属氧化物 经点燃,许多非金属都能在氧气里燃烧,如:C+O2 CO2

CO2

3.金属+非金属→无氧酸盐 许多金属能与非金属氯、硫等直接化合成无氧酸盐。如 2Na+Cl2 2NaCl

2NaCl

4.氢气+非金属→气态氢化物 因氢气性质比较稳定,反应一般需在点燃或加热条件下进行。如 2H2+O2 2H2O

2H2O

5.碱性氧化物+水→碱. 多数碱性氧化物不能跟水直接化合。判断某种碱性氧化物能否跟水直接化合,一般的方法是看对应碱的溶解性,对应的碱是可溶的或微溶的,则该碱性氧化物能与水直接化合。如: Na2O+H2O=2NaOH. 对应的碱是难溶的,则该碱性氧化物不能跟水直接化合。如CuO、Fe2O3都不能跟水直接化合。

6.酸性氧化物+水→含氧酸. 除SiO2外,大多数酸性氧化物能与水直接化合成含氧酸。如: CO2+H2O=H2CO3

7.碱性氧化物+酸性氧化物→含氧酸盐 Na2O+CO2=Na2CO3。大多数碱性氧化物和酸性氧化物可以进行这一反应。其碱性氧化物对应的碱碱性越强,酸性氧化物对应的酸酸性越强,反应越易进行。

8.氨+氯化氢→氯化铵 氨气易与氯化氢化合成氯化铵。如: NH3+HCl=NH4Cl

9.硫和氧气在点燃的情况下形成二氧化硫 S+O2 SO2

SO2

10.特殊化合反应

公式 A+B+…+N→X(有些化合反应属于燃烧反应)

例如:铁+氧气 四氧化三铁 3Fe+2O2

四氧化三铁 3Fe+2O2 Fe3O4

Fe3O4

注意:不是所有的化合反应都是放热反应。

特征:多变一

表达式:a+b=ab

初中常见化合反应:

1.金属+氧气→金属氧化物

很多金属都能跟氧气直接化合。例如常见的金属铝接触空气,它的表面便能立即生成一层致密的氧化膜,可阻止内层铝继续被氧化。4Al+3O2=2Al2O3

2.非金属+氧气→非金属氧化物 经点燃,许多非金属都能在氧气里燃烧,如:C+O2

CO2

CO2 3.金属+非金属→无氧酸盐 许多金属能与非金属氯、硫等直接化合成无氧酸盐。如 2Na+Cl2

2NaCl

2NaCl 4.氢气+非金属→气态氢化物 因氢气性质比较稳定,反应一般需在点燃或加热条件下进行。如 2H2+O2

2H2O

2H2O 5.碱性氧化物+水→碱. 多数碱性氧化物不能跟水直接化合。判断某种碱性氧化物能否跟水直接化合,一般的方法是看对应碱的溶解性,对应的碱是可溶的或微溶的,则该碱性氧化物能与水直接化合。如: Na2O+H2O=2NaOH. 对应的碱是难溶的,则该碱性氧化物不能跟水直接化合。如CuO、Fe2O3都不能跟水直接化合。

6.酸性氧化物+水→含氧酸. 除SiO2外,大多数酸性氧化物能与水直接化合成含氧酸。如: CO2+H2O=H2CO3

7.碱性氧化物+酸性氧化物→含氧酸盐 Na2O+CO2=Na2CO3。大多数碱性氧化物和酸性氧化物可以进行这一反应。其碱性氧化物对应的碱碱性越强,酸性氧化物对应的酸酸性越强,反应越易进行。

8.氨+氯化氢→氯化铵 氨气易与氯化氢化合成氯化铵。如: NH3+HCl=NH4Cl

9.硫和氧气在点燃的情况下形成二氧化硫 S+O2

SO2

SO210.特殊化合反应

公式 A+B+…+N→X(有些化合反应属于燃烧反应)

例如:铁+氧气

四氧化三铁 3Fe+2O2

四氧化三铁 3Fe+2O2 Fe3O4

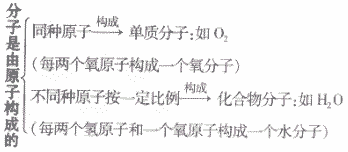

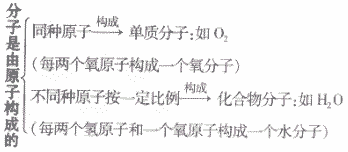

Fe3O4分子结构图:

由分子构成的物质:

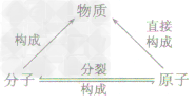

物质是由粒子构成的,构成物质的粒子有多种,分子是其中的一种。世界上许多物质是由分子构成的,分子可以构成单质,也可以构成化合物。如:氧气、氢气、C60等单质是由分子构成的;水、二氧化碳等化合物也是由分子构成的。

分子的定义:

分子是保持物质化学性质的最小粒子。

分子的构成:

由分子构成的物质:

物质是由粒子构成的,构成物质的粒子有多种,分子是其中的一种。世界上许多物质是由分子构成的,分子可以构成单质,也可以构成化合物。如:氧气、氢气、C60等单质是由分子构成的;水、二氧化碳等化合物也是由分子构成的。

分子的定义:

分子是保持物质化学性质的最小粒子。

概念的理解:

①分子是保持物质化学性质的“最小粒子”、不是“唯一粒子”。

②“保持”的含义是指构成该物质的每一个分子与该物质的化学性质是一致的。

③分子只能保持物质的化学物质,而物质的物理性质(如:颜色、状态等)需要大量的集合体一起来共同体现,单个分子无法体现物质的物理性质。

④“最小”不是绝对意义上的最小,而是”保持物质化学性质的最小”。如果不是在“保持物质化学性质” 这层含义上,分子还可以分成更小的粒子。

用分子的观点解释问题:

物理变化和化学变化的区别

由分子构成的物质,发生物理变化时分子本身未变,分子的运动状态、分子间的间隔发生了改变;发生化学变化时分子本身发生了变化,分子分成原子,原子重新组合变成了共他物质的分子。如:水变成水蒸气,水分子本身没有变,只是分子间的问隔变大,这是物理变化;水通直流电.水分子发生了变化,生成了氢原子和氧原子,氢.原子构成氢分子,氧原子构成氧分子,这是化学变化。

分子的表示方法:

分子可用化学式表示:如O:既可表示氧气,也可表示1个氧分子。

分子的构成:

分子的基本性质:

(1)分子的体积和质量都很小,如1个水分子的质量约为3×1026kg,1滴水中大约有1.67×1021个水分子。

(2)分子在不断运动着。能闻到远处的花香,品红在水中的扩散都是分子运动的结果。分子的运动速率随温度升高而加快。

(3)分子间具有一定的间隔。最好的证明就是:取50毫升酒精和50毫升水,混合之后,体积却小于100毫升。物质的热胀冷缩就是因为物质分子间的间隔受热增大,遇冷缩小。

(4)不同种物质的分子性质不同。

(5)在化学反应中分子可以再分。

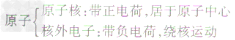

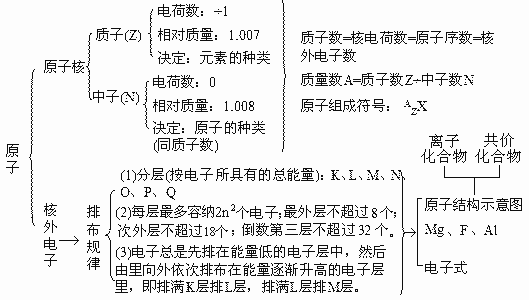

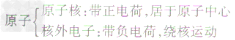

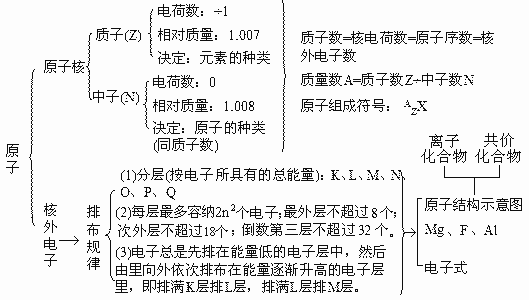

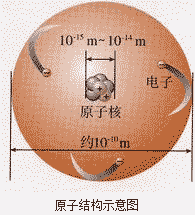

原子的构成:

原子核的构成:

原子核相对原子来说,体积很小,但质量却很大,原子的质量主要集中在原子核上,电子的质量约为质子质量的 。

。

质子的质量为:1.6726×10-27kg

中子的质量为:1.6749×10-27kg

构成原子的粒子间的关系:

对原子构成的正确理解:

(1)原子核位于原子中心,绝大多数由质子和中构成 (有一种氢原子的原子核内只含有1个质子,无中子),体积极小,密度极大,几乎集中了原子的全部质量,核外电子质量很小,可以忽略不计。

(2)每个原子只有一个原子核,核电荷数(核内质子数)的多少,决定了原了的种类。

(3)在原子中:核电荷数二质子数二核外电子数。

(4)原子核内的质子数不一定等干中子数,如钠原子中,质子数为11,中子数为12。

(5)并不是所有的原子中都有中子,如有一种氢原子中就没有中子。

(6)在原子中,由于质子(原子核)与电子所带电荷数相等,且电性相反,因而原子中虽然存在带电的粒子,但原子在整体上不显电性。

核外电子的排布:

①电子层核外电子运动有自己的特点,在含有多个电子的原子里,有的电子通常在离核较近的区域运动,有的电子通常在离核较远的区域运动,科学家形象地将这些区域称为电子层。

②核外电子的分层排布通常用电子层来形象地表示运动着的电子离核远近的不同:离核越近,电子能量越低;离核越远,电子能量越高。电子层数、离核远近、能量高低的关系如下所示:

电子层数 1 2 3 4 5 6 7

离核远近 近→ 远

能量高低 低→ 高

③核外电子排布的规律了解一些核外电子排布的简单规律对理解原子核外电子排布的情况有很重要的作川,核外电子排布的简单规律主要有:

a.每层上的电子数最多不超过2n2(n为电子层数),如第一电子层上的电子数可能为1,也可能为2,但最多为2。

b.核外电子排布时先排第一层,排满第一层后,再排第二层,依次类推。

c.最外层上的电子数不超过8;当只有一个电子层时,最外层上的电子数不超过2。

原子的不可再分与原子的结构:

化学变化中原子不会由一种原子变成另外一种原子,即化学变化中原了的种类不变,其原因是化学变化中原子核没有发生变化。如硫燃烧生成了二氧化硫,硫和氧气中分别含有硫原子和氧原子,反应后生成的二氧化硫中仍然含硫原子和氧原子。原子不是最小粒子,只是在化学变化的范围内为“最小粒子”,它还可再分,如原子弹爆炸时的核裂变,就是原子发生了变化。原子尽管很小,但具有一定的构成,是由居于原子中心的带正电的原子核和核外带负电的电子构成的。

原子核的构成:

原子核相对原子来说,体积很小,但质量却很大,原子的质量主要集中在原子核上,电子的质量约为质子质量的

。

。质子的质量为:1.6726×10-27kg

中子的质量为:1.6749×10-27kg

构成原子的粒子间的关系:

对原子构成的正确理解:

(1)原子核位于原子中心,绝大多数由质子和中构成 (有一种氢原子的原子核内只含有1个质子,无中子),体积极小,密度极大,几乎集中了原子的全部质量,核外电子质量很小,可以忽略不计。

(2)每个原子只有一个原子核,核电荷数(核内质子数)的多少,决定了原了的种类。

(3)在原子中:核电荷数二质子数二核外电子数。

(4)原子核内的质子数不一定等干中子数,如钠原子中,质子数为11,中子数为12。

(5)并不是所有的原子中都有中子,如有一种氢原子中就没有中子。

(6)在原子中,由于质子(原子核)与电子所带电荷数相等,且电性相反,因而原子中虽然存在带电的粒子,但原子在整体上不显电性。

核外电子的排布:

①电子层核外电子运动有自己的特点,在含有多个电子的原子里,有的电子通常在离核较近的区域运动,有的电子通常在离核较远的区域运动,科学家形象地将这些区域称为电子层。

②核外电子的分层排布通常用电子层来形象地表示运动着的电子离核远近的不同:离核越近,电子能量越低;离核越远,电子能量越高。电子层数、离核远近、能量高低的关系如下所示:

电子层数 1 2 3 4 5 6 7

离核远近 近→ 远

能量高低 低→ 高

③核外电子排布的规律了解一些核外电子排布的简单规律对理解原子核外电子排布的情况有很重要的作川,核外电子排布的简单规律主要有:

a.每层上的电子数最多不超过2n2(n为电子层数),如第一电子层上的电子数可能为1,也可能为2,但最多为2。

b.核外电子排布时先排第一层,排满第一层后,再排第二层,依次类推。

c.最外层上的电子数不超过8;当只有一个电子层时,最外层上的电子数不超过2。

原子的不可再分与原子的结构:

化学变化中原子不会由一种原子变成另外一种原子,即化学变化中原了的种类不变,其原因是化学变化中原子核没有发生变化。如硫燃烧生成了二氧化硫,硫和氧气中分别含有硫原子和氧原子,反应后生成的二氧化硫中仍然含硫原子和氧原子。原子不是最小粒子,只是在化学变化的范围内为“最小粒子”,它还可再分,如原子弹爆炸时的核裂变,就是原子发生了变化。原子尽管很小,但具有一定的构成,是由居于原子中心的带正电的原子核和核外带负电的电子构成的。

原子结构示意图:

由原子构成的物质:

绝大多数的单质是由原子构成的,如金属单质、稀有气体均是由原子直接构成的,碳、硫、磷等大多数的非金属单质也是由原子直接构成的。

原子的定义:

原子是化学变化中最小的粒子。例如,化学变化中,发生变化的是分子,原子的种类和数目都未发生变化。

对原子的概念可从以下三个方面理解:

①原子是构成物质的基本粒子之一。

②原了也可以保持物质的化学性质,如由原子直接构成的物质的化学性质就由原子保持。

③原子在化学变化中不能再分,是“化学变化中最小的粒子”,脱离化学变化这一条件,原子仍可再分。

原子的性质:

①原子的质量、体积都很小;

②原子在不停地运动;

③原子之间有一定的间隔;

④原子可以构成分子,如一个氧分子是由两个氧原子构成的;也可以直接构成物质,如稀有气体、铁、汞等都是由原子直接构成的;

⑤化学反应中原子不可再分。

原子的表示方法—元素符号:

原子可用元索符号表示:如O既可表示氧元素,也可表示1个氧原子。

分子和原子的联系与区别:

道尔顿的原子模型:

英国自然科学家约翰·道尔顿将古希腊思辨的原子论改造成定量的化学理论,提出了世界上第一个原子的理论模型。他的理论主要有以下四点:

①所有物质都是由非常微小的、不可再分的物质微粒即原子组成

②同种元素的原子的各种性质和质量都相同,不同元素的原子,主要表现为质量的不同

③原子是微小的、不可再分的实心球体

④原子是参加化学变化的最小单位,在化学反应中,原子仅仅是重新排列,而不会被创造或者消失。 虽然,经过后人证实,这是一个失败的理论模型,但道尔顿第一次将原子从哲学带入化学研究中,明确了今后化学家们努力的方向,化学真正从古老的炼金术中摆脱出来,道尔顿也因此被后人誉为“近代化学之父”。

由原子构成的物质:

绝大多数的单质是由原子构成的,如金属单质、稀有气体均是由原子直接构成的,碳、硫、磷等大多数的非金属单质也是由原子直接构成的。

原子的定义:

原子是化学变化中最小的粒子。例如,化学变化中,发生变化的是分子,原子的种类和数目都未发生变化。

对原子的概念可从以下三个方面理解:

①原子是构成物质的基本粒子之一。

②原了也可以保持物质的化学性质,如由原子直接构成的物质的化学性质就由原子保持。

③原子在化学变化中不能再分,是“化学变化中最小的粒子”,脱离化学变化这一条件,原子仍可再分。

原子的性质:

①原子的质量、体积都很小;

②原子在不停地运动;

③原子之间有一定的间隔;

④原子可以构成分子,如一个氧分子是由两个氧原子构成的;也可以直接构成物质,如稀有气体、铁、汞等都是由原子直接构成的;

⑤化学反应中原子不可再分。

原子的表示方法—元素符号:

原子可用元索符号表示:如O既可表示氧元素,也可表示1个氧原子。

分子和原子的联系与区别:

| 项目 | 分子 | 原子 | |

| 不同点 | 本质区别 | 在化学反应中可以分成原子 | 在化学反应中不能再分 |

| 构成物质情况 | 大多数物质由分子构成 | 原子也能直接构成物质,但分子是由原子构成的 | |

| 相同点 | ①质量和体积都很小 ②都在不停地运动 ③粒子间有间隔 ④都是构成物质的粒子 ⑤同种粒子性质相同,不同种粒子性质不同 | ||

| 注意事项 | ①分子是保持物质化学性质的最小粒子 ②原子是化学变化中的最小粒子 ③分子是由原子构成的 ④对于由原子直接构成的物质,原子是保持其化学性质的最小粒子 | ||

| 联系 | 分子是由原子构成的,分子,原子都是构成物质的粒子,它们的关系是 | ||

道尔顿的原子模型:

英国自然科学家约翰·道尔顿将古希腊思辨的原子论改造成定量的化学理论,提出了世界上第一个原子的理论模型。他的理论主要有以下四点:

①所有物质都是由非常微小的、不可再分的物质微粒即原子组成

②同种元素的原子的各种性质和质量都相同,不同元素的原子,主要表现为质量的不同

③原子是微小的、不可再分的实心球体

④原子是参加化学变化的最小单位,在化学反应中,原子仅仅是重新排列,而不会被创造或者消失。 虽然,经过后人证实,这是一个失败的理论模型,但道尔顿第一次将原子从哲学带入化学研究中,明确了今后化学家们努力的方向,化学真正从古老的炼金术中摆脱出来,道尔顿也因此被后人誉为“近代化学之父”。

发现相似题

与“下列对物质的组成、构成和化学反应类型的特征叙述正确的是( ...”考查相似的试题有:

- 电解水的反应属于( )A.化合反应B.分解反应C.物理变化D.化学变化

- 用文字表达式或符号表达式完成下列反应,并在括号中注明反应的基本类型。⑴硫在空气中燃烧 ( )⑵过氧化氢溶液和二氧化锰混合...

- 下表中的四个观点都是错误的.请你仿照表中示例各找出一个化学方程式来否定相应的错误观点.错误观点否定例证(化学方程式)...

- 化学实验室的开放日,张红同学利用铁、稀硫酸、碳酸氢钠、氯酸钾四种试剂(催化剂和仪器可任选),依次完成下列顺序的四种基...

- 用分子观点解释切洋葱时可闻到刺激性气味,正确的是:A.分子之间有间隔B.分子在不断运动C.分子的质量和体积都很小D.分子...

- 人们常用模型来表示分子.如果用表氧原子,用表示碳原子,则下图中能表示二氧化碳分子模型的是( )A.B.C.D.

- 1个氢原子由一个质子和一个电子构成,不含中子,当一个氢原子失去1个电子后,它不会变成[ ]A.质子B.原子核C.阳离子D.带负...

- 逻辑推理是化学学习常用的思维方法,下列推理正确的是[ ]A.水能灭火,所以电脑一旦失火应立即用水浇灭B.原子在化学变化中不...

- 下列说法不正确的是( )A.原子质量几乎集中在原子核中B.原子通过得失电子可以变成原子,但离子不能变成原子C.原子、分子...

- 已知1个二氧化硫分子由一个硫原子二个氧原子构成.每个硫原子的核电荷数为16,核内有16个中子,每个氧原子的原子核内有8个质...