本试题 “某中学历史兴趣小组以“传统文化与新文化”为主题进行研究性学习,同学们搜集了很多相关材料。请你帮助他们完成下列表格。” 主要考查您对文艺复兴

“中学为体,西学为用”

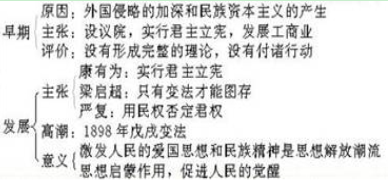

维新变法思想

新文化运动

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 文艺复兴

- “中学为体,西学为用”

- 维新变法思想

- 新文化运动

文艺复兴:

文艺复兴是指14世纪在意大利各城市兴起,以后扩展到西欧各国,于16——17世纪在欧洲盛行的一场思想文化运动,带来一段科学与艺术革命时期。

核心:人文主义精神。本质是以人文主义冲击宗教神权的束缚,解放人们的思想。实际上,文艺复兴时期的思想家们不是完全提倡复古,而是借古代文化之名宣传新的资产阶级思想。

人文主义:

文艺复兴的核心是人文主义,它支配了文艺复兴时期的文学、艺术、哲学和科学的发展。

其思想核心是以“人”为中心而不是以“神”为中心,肯定人的价值和尊严,认为人是现实生活的创造者和主人,反对基督教的来世观念和禁欲主义,提倡追求自由、幸福和物质享受,鼓励发财致富和冒险精神,崇尚理性和科学,追求知识。

宗教改革的核心是反对教会的精神禁锢和罗马教廷的权威统治。它既是一场社会政治运动,也是一场思想运动。马丁·路德的信仰即可得救的主张,实际上是尊重每个人自己对信仰的理解,每个人都可以有自己的判断,这其实就是鼓吹思想的自由,也表达了对人的尊重。宗教改革使千千万万的民众打破了对罗马教会的迷信,解放了思想,人文主义得到进一步的传播和发展。

十四五世纪的文艺复兴运动以人文主义冲击宗教神权的束缚,以解放人们的思想,在文艺复兴影响下的宗教改革也表达了人文主义的诉求,冲击了罗马神权的统治。批判神权、鼓吹人性解放和思想自由是文艺复兴和宗教改革共同的人文主义倾向。前者主要在知识阶层,而后者则激发了普通民众。

文艺复兴的实质:

欧洲文艺复兴源于意大利的佛罗伦萨等地绝非偶然。一是资本主义萌芽首先出现于此,新兴资产阶级一方面不再关心虚幻的神学说教,另一方面又追求财富和现世的享乐,因此为了求得自身的发展就必须从中世纪的神学桎梏下解放出来。而当时的意大利人既能接触到丰富的古希腊罗马的文化遗存,又有机会得到拜占庭帝国保留的古希腊罗马文化典籍,这为新兴资产阶级的需求提供了必要的思想文化资源。此外意大利佛罗伦萨等城邦聚集了众多的博学之才,有一批对宗教专制不满的知识分子,这为满足新兴资产阶级的需求提供了人力资源。那些先进知识分子阐释古典文化的人性美,表达他们对现实生活的希望,要求肯定人的价值和尊严,提倡自由和物质享受,鼓励冒险和发财致富,这一切正好顺应了资产阶级的要求,符合他们的利益,结果是形成了对中世纪以来的宗教神学的有力冲击。从文艺复兴的兴起原因和思想倾向来看,文艺复兴的实质应当是:反映欧洲新兴资产阶级要求的以人为中心而不是以神为中心的思想解放运动。

文艺复兴概况:

1、背景:

前提:资本主义萌芽首先出现

物质:意大利经济的萦荣

人才:汇聚众多人才

文化:古希腊、罗马文化的大量遗存

2、含义和实质:

①含义:文艺复兴是对古希腊、罗马文化中人文主义精神的继承和发展,是反映新兴资产阶级利益的思想解放运动文艺复兴不是单纯的古典复兴,而是反封建的新文化的创造,它表现在科学、文学和艺术的普遍高涨和创新,具有鲜明的时代精神。

②实质:文艺复兴是反映欧洲新兴资产阶级要求的思想解放运动。

3、核心:人文主义

以神为中心→以人为中心; 禁欲和来世→现世的享受; 等级观念→自由平等; 蒙昧主义→理性和科学。

4、主要成就:

①文学领域: “文学三杰”:薄伽丘、但丁和彼特拉克

●薄伽丘: 代表作:《十日谈》 思想主张:抨击了封建道德和教会的禁欲思想,宣传人类平等,主张发展人的个性。

●但丁:“新时代的最初一位诗人”(恩格斯) 代表作:《神曲》 思想主张:率先对教会的丑恶现象表达了憎恶。

●彼特拉克:“人文主义之父” 代表作:《歌集》 思想主张:最早提出要以“人的学问”代替“神的学问”

②艺术领域:“美术三杰”是达.芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔(画圣)。

5、扩展:

欧洲其他国家的发展。

6、意义:

①解放思想:文艺复兴冲破了基督教神学桎梏,唤醒了人的自我意识,颂扬了为创造现世幸福而奋斗的精神,为后来的启蒙思想的出现打下了基础,在精神方面为资本主义制度的发展开辟了道路;

②推动文学艺术和科学的发展:文学艺术方面结出了丰硕的果实,自然科学也因为思想解放和对实践的关注而走向近代科学。越来越多的人从封建愚昧中解放出来,开始更多地关注人及人生活的世界。

薄伽丘:

薄伽丘(1313—1375),意大利作家。佛罗伦萨一个商人的私生子,少年时代曾在那不勒斯习商,后又改读教会法典。在逗留那不勒斯的这段时期,由于有机会参加宫廷的一些社交活动,结识了一些学者,扩大了在文化领域中的视野,并开始模仿当时盛行的雕琢堆砌的文体,自习写诗,1340年左右,回到了斗争激烈的佛罗伦萨,投身政治活动。薄伽丘拥护共和政权,反对封建专制制度。曾在佛罗伦萨共和政体中担任掌管财政的职务,先后七次代表共和政权出使意大利各城邦及法国等地。1350年结识了彼特拉克,建立了亲密的友谊。著有传奇、史诗、叙事诗、十四行诗、小说等。早期作品大多赞美青年时代的情人“菲娅美达”。《菲洛哥罗》(1336—1338)是第一部散文体长篇小说,用托斯卡诺方言写成,叙述一对不同宗教信仰的青年男女的爱情故事。牧歌《亚梅托的仙女》采用神话题材,歌颂纯洁的爱情,具有隐喻诗的特点。书函体小说《菲娅美达的哀歌》,摆脱了古典和神话题材的套子,开始描写现实生活,对历史人物内心世界的种种感受作了较细腻的刻画,被认为是欧洲文学中第一次出现的“心理小说”。薄伽丘最优秀的代表作是用佛罗伦萨方言写成的故事集《十日谈》。他最后一部文学作品《大鸦》与以前的创作思想形成了对照,表现了作者后期思想的动摇。晚年,潜心钻研古典文学,主持但丁《神曲》讲座。著有《但丁传》《异教诸神学谱系》等作品,其文艺理论为文艺复兴时期诗学的发展奠定了基础。

但丁:

但丁(1265—1321),意大利诗人、文艺复兴的先驱。他是意大利佛罗伦萨人,出身于没落贵族家庭。早年他从师于当时著名学者勃鲁内托·拉蒂尼(1220—1295),学习拉丁文、修辞学和古典文学作品。青年时代是在博览群书中度过的,除拉丁文、修辞学外,对诗学、神学、历史、天文、地理、音乐、绘画都作过研究,从而使他成为那个时代一位多才多艺、学识渊博的学者,为他日后的从政活动和文学创作打下了坚实的基础。1302年,但丁被代表罗马教廷的反动势力放逐,流落意大利各地,最后客死拉韦纳。其最早的作品是抒情诗集《新生》,用以悼念他所钟情而又早逝的女友贝雅特丽齐。《论俗语》一文,他主张用民族语言写作(中世纪西欧各国习用拉丁文),推进了意大利民族语言的统一。《论君主政体》一文,主张政教分离,建立统一的意大利君主国。《神曲》是他的代表作,他的作品很多,广泛地反映了中世纪后期意大利的社会矛盾,大胆地谴责了教皇和教士的贪婪专横,表露了人文主义思想。

彼特拉克:

彼特拉克(1304—1374),意大利文艺复兴时期诗人、人文主义者,生于佛罗伦萨共和国。早年的动荡生活、但丁的影响,以及当地文化的熏陶,对彼特拉克未来的成长都产生了重大的影响。他自幼酷爱文学,尤其喜欢古典作品。1316年起,他先后在法国和意大利学习法律。1326年成为天主教教士。1332年至1333年游历欧洲各地,广泛搜集古代希腊、罗马的著作,是当时最早搜集、研究古典著作的学者,开创了研究古典文化的新风,并从中发现了一种不以神而以人为中心的世界观,首先提出“人学”同“神学”的对立,所以他被称为“第一个人文主义者”或“人文主义之父”。1374年,罗马市民起义反对贵族的暴虐统治,他虽已70高龄,仍写信支持。彼特拉克的生活有一个时期是放荡的,他的思想和活动也都充满了个人主义色彩。这些都是早期资产阶级人文主义者的特征。但是,他在欧洲人文主义运动中所起的巨大的推动作用,是不会消逝的。

中学为体,西学为用:

第二次鸦片战争以后,外国经济侵略加剧,国内有太平天国运动,政局岌岌可危。洋务派看到西方船坚炮利,主张“中学为体,西学为用”,来改变现状。

中学指中国传统文化,特别是儒家的纲常名教;

西学指西方文化,主要指近代科学技术。“中学为体”,是以中国的纲常名教作为决定国家命运的根本;

“西学为用”是采用西方资本主义国家的近代科技,仿效西方国家在教育、赋税、武备等方面的一些具体措施,举办洋务新政,来挽救江河日下的清王朝。

中学为体,西学为用:

| 主要历程 | 代表 | 主张和作品 | 背景 | 意义 | 主要特点 |

| 中学为体西学为用 | 封建地主阶级代表: 李鸿章、曾国藩、左宗棠等洋务派 |

中学为体西学为用 “师夷长技以自强” |

①内忧外患十分严重 |

付之实践,迈出了中国近代化历程的第一步 | 技术层次,付之实践; 地主阶级改良运动; 技术先进,但充满着半殖民地半封建的腐朽性; 有一定势力 |

“中体西用”的理论及实践:

(1)兴起背景:

第二次鸦片战争后,清政府面临内忧外患的严重危机,随着西学的传播,用什么来维护封建王朝统治被提上了议事日程。

(2)目的:

根本目的是为了维护清朝的统治。

(3)论战:

洋务派与顽固派论战的焦点是采取什么方式维护清朝的统治。洋务派主张用西方的科学技术来维护大清国体;顽固派则以传统文化的卫道者自居,反对“西学为用”、“师事洋人”,主张原封不动地维持既有的政治文化格局。论战最终以洋务派占上风而告终。

(4)实践及影响:

洋务派继承了“师夷长技以制夷”的思想,以“自强”、“求富”为名,在19世纪60-90年代掀起了一场“师夷长技以自强”的洋务运动。他们创办军事工业和民用工业、建立海军、兴办新式学堂、派遣留学生等,为中国近代工业的起步、国防现代化和人才培养等方面发挥了积极的作用。虽然由于坚持“中体西用”为触动封建制度而失败,但在向西方学习方面,洋务运动迈出了实践的第一步,对中国的近代化影响很大。

(5)实质:

在不动摇清王朝君主专制制度的前提下,学习西方先进的科学技术,达到巩固清王朝统治的目的。

资产阶级维新思想的特点及出现的原因:

(1)特点:

①把西学的有关政治学说与儒家经史相融合,来宣传维新变法的道理。

②利用孔子的权威来论证资产阶级维新变法理论的合理性,为维新变法制造历史依据,向封建正统思想提出挑战。

(2)原因:

①资产阶级力量弱小,不敢也不能够与封建势力彻底决裂,表现在文化上,康有为借助古代文化形式来表达他的思想。

②维新派对自己的理论认识肤浅。他们的思想是从西方引进来的,然后把外国的东西加以民族化,并非社会实践的产物。

③西学在我国的传播水平低,特别是西方资产阶级政治学说。

④康有为本人是一位今文经学大师,对儒学有很深的研究和深厚的感情,他更知儒学在中国人心中的地位和影响,采用儒家外衣的方式更有利于维新思想的传播。

⑤中国民族资产阶级的软弱性、妥协性所致。

早期维新思想:

1、产生:

早期维新思想产生于19世纪60年代以后,是伴随着中国资本主义和民族资本阶级的产生而产生的;

2、代表人物:

正在转化中的资产阶级的新型知识分子。

3、主张:

①西方资本主义的思想文化和科学文化的传入,是早期维新思想的来源。

②早在洋务运动实施过程中,一批积极参与洋务或与洋务有密切联系的有识之士已经觉察到洋务运动有不少弊病,认识到如果向西方学习仅仅局限于“器物层次”是远远不够的。这是代表着一种舆论和思潮的萌发,为维新变法思想做了思想理论上的准备。

4、局限性:

一是没有完整的理论;

二是没有付诸行动。

5、影响因素:

洋务运动破产、民族危机、民族资本主义初步发展和民族资产阶级登上历史舞台。

19世纪90年代的维新思想:

1、开展:

19世纪90年代,维新思想有了进一步发展,以康有为、梁启超、严复为首的维新派开始用西方政治制度和思想来评判中国,提出了系统的理论和明确的施政纲领,要求实行君主立宪,发展资本主义经济和文化。

2、阐释:

维新,是指提倡新事物,反对旧事物,特指政治上的改革运动。

维新变法就是政治上、经济上反对旧事物,实行新法。

3、维新思想传播的方式:

开办学堂、著书立说,建议引导学生归纳康有为、梁启超、严复各自的观点和对封建思想的冲击、近代思想解放的贡献。

4、论战:

维新派与顽固派的论战,是由于维新运动的高涨,引起封建顽固势力的仇恨和攻击而展开的。洋务派也站在顽固派一边,形成了维新派与顽固派、洋务派的尖锐对立。变与不变的矛盾空前激化,面对时代推来的问题,做出了两种相反的回答。

5、意义:

维新派用西方资产阶级的社会政治学说为武器,提出了系统的维新变法的理论和主张。通过这场论战,使西方资产阶级的社会政治学说,开始在中国传播开来,知识分子中不少人开始摆脱封建思想的束缚,形成向西方寻找真理,学习新学的热潮。这在当时的历史条件下是进步的,具有一定的思想解放意义,推动了维新变法运动的高潮。

维新变法思想在近代中国社会发展进程中的作用:

1、维新变法思想推动中国向西方学习的历程由器物到制度层次的推进,资产阶级维新派反对封建专制,主张兴民权,提倡新学,起到思想启蒙的作用,促进了人民的觉醒。

2、这是中国近代一次思想解放潮流。

3、维新派对封建制度的批判,客观上还有利于资产阶级革命思想的传播。

4、维新变法思想将救亡与政治变革结合在一起,推动了戊戌变法运动的开展,虽然没有取得实践上的成功,但是作为一场爱国运动,对于开阔眼界、振奋民族精神、提高人们的参政热情,仍然有深远的影响。

近代前期资产阶级维新派和激进民主主义者对待孔子和儒学的态度及原因:

1、态度:

(1)康有为等维新派认为孔子是托古改制、主张变革的先师,将西方资产阶级的政治学说以儒学的形式进行宣传,使二者统一。

(2)新文化运动时期激进的民主主义者对孔子进行绝对否定,加以批判,对儒家的传统道德进行了深刻的揭露和批判。

2、原因:

(1)维新变法时期,顽固派仍有很强大的力量,康有为等借用孔子的名义是为了减少变法的阻力;与资产阶级上层的两面性及康有为等人的家世、教育和经历有关。

(2)新文化运动时期,北洋军阀利用孔子企图达到复古复辟的政治目的,使孔子成为封建思想的代表;与辛亥革命后的思想潮流及陈独秀等人的学说、经历有关。

维新变法:

1897年11月,德国强占胶州湾,康有为深感“亡国无日”。上书光绪帝,痛陈国难深重,应赶紧变法图强。光绪帝“不甘作亡国之君”,与慈禧太后意见不合,而企图借变法,巩固与强化自己的地位与权力。1898年1月康有为呈递《应诏统筹全局折》,表述了资产阶级维新派政治改革的全部要求,也是戊戌变法的施政纲领。1898年6月11日,光绪帝颁布《定国是诏》,这是一篇以皇帝名义宣布实行变法的宣言,标志戊戌变法的开始。

光绪帝主持的戊戌变法,触犯了封建顽固势力的利益,这是以慈禧太后为首的顽固派所不能容忍的。变与不变的矛盾发展为一场带血的斗争,变法运动遭到了失败。

维新派提倡西学,兴民权,对封建专制制度和传统观念进行了冲击,促进了中国人民觉醒,为资产阶级民主思想的传播打下了基础,具有思想解放的启蒙作用。是一次救亡图存的爱国运动,也是一次发展资本主义的改革运动;他们提倡资产阶级新学,批判封建主义旧学,引导人们重新认识世界,他们痛感民族危机的严重,号召人们奋起救国,谋求国家的独立富强;给古老的中国社会所注入的活力是不可低估的,站在历史长河的高度看,由传统农耕社会向近代工业社会转变是一股不可抗拒的历史潮流,尽管它在19世纪末的中国遭到了暂时挫折,但对清朝的封建专制统治却是一次巨大的冲击,它留下的痕迹永不磨灭,永远鼓舞与启迪后人。

新文化运动的兴起:

1、背景:

新文化运动的出现既是当时特定历史时期经济、政治、思想文化诸因素综合作用的产物,也是近代中国经历长期的物质、思想准备基础上的必然结果。

(1)辛亥革命的影响:推翻了清朝的封建君主专制统治,民主、自由、平等、博爱等思想得到进一步传播;

(2)启蒙思想的作用:随着新式学堂的建立和留学风气日盛,西方启蒙思想进一步被介绍到中国,启迪了中国人民的民智;

(3)经济发展的要求:中国资本主义在一战期间进一步发展,资产阶级强烈要求在中国实行民主政治,以更好地发展资本主义;

(4)复古尊孔的逆流:窃取大总统职位的袁世凯梦想恢复帝制,他废除临时约法,实行独裁统治,在思想文化领域掀起一股尊孔复古的逆流。

2、兴起的标志:

陈独秀在上海创办《新青年》

3、主要阵地:

《新青年》、北大成为新文化运动的主要阵地。

4、主要代表人物:陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等。

5、旗帜:德先生和赛先生,即民主与科学。

赛先生:是指英文science,意为科学,即“以科学说明真理,事事求诸证实”。实指民主思想和民主政治。

德先生:是指英文democracy,意为民主。就是每个人“各有自主之权”,“脱离奴隶之羁绊,以完其自主自由之人格”。主要是指近代自然科学法则和科学精神。资产阶级宣扬民主,反对封建专制,把斗争矛头直指封建专制的理论支柱儒家思想;宣扬科学,反对封建迷信和愚昧。这一口号反映了中国政治经济发展的要求和人民的迫切需要,有力地推动了新文化运动的发展。但这一口号仍属于资产阶级旧民主主义性质,有它阶级和时代的局限性,它不能同群众运动相结合,不能用历史唯物主义观点看待中国文化和西方文化,因而不能从根本上推翻封建思想。

6、主要内容:

新文化运动分前后两个阶段。前期新文化运动的主要内容是“四提倡四反对”,即提倡民主,反对专制独裁;提倡科学,反对愚昧和迷信;提倡新道德,反对旧道德;提倡新文学,反对旧文学。后期李大钊极力地宣传马克思主义。

(1)提倡民主与科学,反对专制和愚昧、迷信。民主与科学并重。

(2)提倡新道德,反对旧道德。旧道德主要是指以孔子学说为代表的儒家传统道德,其核心内容是三纲五常,三纲即君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲;五常即仁、义、礼、智、信。新道德指男女平等,个性解放等。由于旧道德是历代统治者用来束缚人们思想的枷锁,因此新文化运动提出了“打倒孔家店”的口号。

(3)提倡新文学,反对旧文学(文学革命)

主要代表人物有:胡适、陈独秀、鲁迅

①胡适发表《文学改良刍议》,提出“八不主义”,提倡文学革命。胡适主张使用“白话”做为文学语言改革的基础,对于白话,他的看法是:一、白话的“白”是戏台上“说白”的白,是俗语“土白”的白,故白话即是俗话。二、白话的“白”是“清白”的白,是“明白”的白,白话但须要“明白如话”,不妨夹几个文言的字眼。三、白话的“白”是“黑白”的白,白话便是干干净净没有堆砌涂饰的话,也不妨夹入几个明白易晓的文言字眼。

②陈独秀发表《文学革命论》,掀起文化革命改革大旗。 1917年2月发表于《新青年》,表明了更坚定的文学革命的立场,明确提出“三大主义”作为新文学的征战目标。推倒雕琢的、阿谀的贵族文学,建设平易的、抒情的平民文学;推倒陈腐的、铺张的古典文学,建设新鲜的、立诚的写实文学;推倒迂晦的、艰涩的山林文学,建设明了的、通俗的社会文学。从内容到形式对封建旧文学持批判否定态度,主张以革新文学作为革新政治、改造社会之途。

③鲁迅写出《狂人日记》、《孔乙己》等小说,把反封建内容与白话文形式有机地结合起来,成为新文学的典范。

7、性质:资产阶级民主主义的思想解放运动;

8、评价:

积极影响:

(1)动摇了封建思想的统治地位。新文化运动前,资产阶级改良派和革命派,在宣传各自的政治观点时,都没有彻底地批判封建思想。经过新文化运动,封建思想遭到前所未有的冲击批判,人们的思想得到空前的解放。

(2)民主和科学思想得到弘扬。中国知识分子在新文化运动中,受到一次西方民主和科学思想的洗礼。这就为新思潮的传播开辟了道路,也推动了中国自然科学事业的发展。

(3)为五四运动的爆发作了思想准备。新文化运动启发了民众的民主主义觉悟,对五四爱国运动起了宣传动员作用。

(4)有利于文化的普及和繁荣。新文化运动提倡白话文,能够使语言和文字更紧密地统一起来,为广大民众所接受,从而有利于文化的普及与繁荣。

(5)后期传播的社会主义思想,启发了中国先进的知识分子,使他们选择和接受了马克思主义,作为拯救国家、改造社会和推进革命的思想武器。这是新文化运动最重要的成果。

局限性:

①没有同群众运动相结合;

②对东西方文化的态度片面化、绝对化。

新文化运动对近代中国思想解放的影响:

1、新文化运动反映了近代以来先进的中国人已从器物、制度层次深入到思想文化层次;

2、动摇了封建思想的统治地位,民主科学思想得到弘扬,形成了思想解放潮流。新文化运动为新思想发展开辟了道路,形成了百家争鸣的局面;

3、促进了民众的觉醒,唤起了人们特别是青年学生的民族觉悟和对国家政治事务的关心;

4、它是辛亥革命在思想文化领域的延续,上给专制主义以空前沉重的打击,动摇了传统礼教的思想统治地位,是一场伟大的民主主义思想启蒙和文化革新运动,推动了五四运动的发生。中国知识分子在运动中受到一次民主与科学的洗礼,也为马克思主义在中国的传播创造了有利条件。

新文化运动前期的主要内容及其相互关系:

新文化运动提倡民主与科学,反对专制和愚昧。“民主”,是指民主思想和民主制度。“科学”,是指科学精神和近代自然科学法则。新文化运动还提倡新道德,反对旧道德。旧道德具有为封建政治服务的本质,正如陈独秀一针见血所指:“主张尊孔,势必立君,主张立君,势必复辟”,“孔教与共和……存其一必废其一。”可见反对旧道德在本质上是撤除封建专制势力的精神保护伞。新文化运动提倡新文学,反对旧文学,因为只有新文学才能更自由地表达新思想。

民主与科学是新文化运动前期的指导思想,用民主与科学同封建主义进行斗争成为新文化运动的主要内容。提倡新道德是为民主与科学服务的,由于封建专制是建立在儒学旧道德的基础之上的,所以反对封建礼教,反对旧道德就是反对封建专制制度,就是摧毁专制制度的根基,让民主共和的思想更加深入人心,让新道德成为广大民众自觉的日常行为规范。新文学和白话文,是传播民主与科学、反对旧道德的载体。民主与科学是新文化运动内容的主体,而新文学和新道德则是达成反封建目标的必要保障。

与“某中学历史兴趣小组以“传统文化与新文化”为主题进行研究性学...”考查相似的试题有:

- 章太炎在《革命之道德》中说,“彼意大利之中兴,且以文学复古之前导,汉学亦然,其于种族,同有益无损已”。这里的文学复古指...

- 文艺复兴时期“文学三杰”不包括:[ ]A、但丁B、彼特拉克C、拉斐尔D、薄伽丘

- 15世纪后,欧洲服饰发生了许多变化,贵族男女追逐时尚,贵族妇女争奇斗妍,男子不拘礼节;贵族与平民的服装有了更明显的不同...

- 有学者认为,文艺复兴的倡导者和19世纪末中国维新思想宣传者的手段都很高明。两者的“高明”之处是[ ]A.利用宗教反对封建思想B...

- 某中学高二历史兴趣小组以“西学东渐”为主题进行研究性学习,同学们搜集了许多图片和资料。请你帮助他们完成下面探究题。探究...

- 某中学为活跃校园文化,举办了中外文化展览。阅读以下材料,回答问题。展览一 人类文明的“轴心时代”德国哲学家雅斯贝尔斯在...

- 售书广告,其中有可能在新文化运动中成为畅销书的是 ( )A.①⑤B.②④C.③⑤D.①②

- 袁世凯统治时期(1912——1916年),中国的有识之士继续为反对封建主义和发展资本主义而奋斗,试从政治、经济、文化三方面概述...

- 1915年一篇文章引用尼采的观点:“德国大哲学家尼采别道德为二类:有独立心而勇敢者曰贵族道德,谦逊而服从者曰奴隶道德。”并...

- 新文化运动获得新发展的客观原因是:( )A.中国资本主义经济进一步发展B.民族资产阶级要求实现民主政治C.北洋军阀用封建...