本试题 “阅读下列材料(34分):材料一:“自孔孟以至宋元明之理学家,侧重内心生活之修养,其结果为精神文明。三百年来之欧洲,侧重以人力支配自然界,故其结果为物质...” 主要考查您对康有为《新学伪经考》、《孔子改制考》

梁启超《变法通议》

维新变法思想

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 康有为《新学伪经考》、《孔子改制考》

- 梁启超《变法通议》

- 维新变法思想

康有为思想的特点:

康有为的《新学伪经考》和《孔子改制考》体现了康有为思想的特点.在理论指导上有局限性。康有为借发挥孔子政治思想,利用传统的儒学权威来宣传变法的道理。《新学伪经考》、《孔子改制考》,前一部书把封建主义者历来认为神圣不可侵犯某些经典宣布为伪造文献,后一部书,把本来偏于保守的孔子打扮满怀进取精神提倡尽可能平等思想观念,康有为从维护封建制度的传统思想中寻找理论依据来反对封建制度,没有完全抛弃儒家的传统理论。充分体现了民族资产阶级的软弱性和妥协性。

《新学伪经考》和《孔子改制考》:

1、《新学伪经考》:

是康有为第一部关于变法维新的理论著作。刊行于1891年。在书中,康有为对“祖宗之法,莫敢言变”的传统守旧思想提出挑战。他认为东汉以来的经学多出自刘歆伪造的“伪经”,是为王莽“新朝”服务的“新学”,绝非孔子的“真传”。《新学伪经考》不仅在学术上推翻了古文经学的绝对权威形象,而且在政治上沉重打击了“恪守祖训”的顽固派,为维新变法扫清了思想障碍。梁启超赞此书为“此实思想界一飓风也”。

《新学伪经考》阐发了今文经学的某些观点。历来儒经有所谓“今文”“古文”之分。“今文经”是经秦代焚书之后,由西汉学者口头传授、记录的儒经,均以西汉通行的文字“隶书”撰写,故称“今文经”。汉武帝以后,民间以及孔子住宅壁中又发现了以先秦文字“籀书”撰写的儒经,称之为“古文经”。西汉官方“经学博士”传授的都是今文经。至西汉末年,刘歆认为今文经是秦火剩下的残篇,请求将古文经《逸礼》《毛诗》《左传》等书立为官学。王莽当政时期,适应复古的政治需要,刘歆的主张得以逐步实现。今文经、古文经最初只是文本来源、篇目文字上的不同。随着此后经学趋于畸形繁荣,两者学术重心泾渭分明,思想分歧也很明显。于是,今、古文两派经学之争绵延不绝、高潮迭起,并且往往与文化格局乃至政治背景密切相关。

清嘉庆道光年间,今文经学渐趋复兴。刘逢禄、魏源等今文家曾对某些古文经提出怀疑。《新学伪经考》则进而全面否定、攻击古文经。该书认为:西汉经学并没有什么古文经,凡古文经均由刘歆伪作。西汉十四博士所传授的儒经均为孔门足本,并无残缺。刘歆之所以制作“伪经”,是为了帮助王莽篡汉,建立“新朝”。所以,古文经学并不是真正的经学,而是“新学”。总之,如康有为在全书叙言中所说,历代流传的古文经是“伪经”,后世主要研究古文经的所谓“汉学”“乃新学,非汉学也,即人所尊述之经,乃多伪经,非孔子之经也”。

于是,居于清代正统学术殿堂的“汉学”“宋学”都不是孔学真传,当然也不能发现孔孟的“微言大义”。

就学术上看,康有为把古文经学都指为“伪经”“新学”是缺少根据的。梁启超也认为乃师“往往不惜抹杀证据或曲解证据”。可见,《新学伪经考》并不是精审的“考”“辨”之作。但是,此书石破天惊的论断不仅否定了清代正统派汉学的立足点,而且打开了人们重新认识、估价一切传统典籍的闸门,从而冲击了正统学术文化,动摇了“恪守祖训”的观念,解放思想之功不言而喻。梁启超称之为晚清思想界的“大飓风”,并非过誉之辞。事实上,此书与其后的《孔子改制考》成为康有为拆散清代正统学术,重塑孔子和儒学的重要著作,也是戊戌维新的理论工具。

《新学伪经考》可谓寓思想于学术之中,因而对清末民国年间的学术发展产生了影响。此书事实上示范了一种存疑求证的学术精神,彰显了传统学术蕴含的创新因素。

2、《孔子改制考》

在1898年刊行。该书指出孔子以前的历史都无据可考,孔子遂假托尧舜等古圣先贤的言论行事而作“六经”,其目的是为“托古改制”。康有为虚构出一个首创“改制”的孔子,实际上是用西方近代资产阶级的社会政治思想,把孔子打扮成变法改制的祖师,以减轻维新变法的阻力。他还宣称人类社会必然是按照“据乱”、“升平”、“太平”三世的顺序演变发展的,则君主专制肯定要被君主立宪制所取代,为维新变法提供了历史理论依据。

康有为这两部著作借用孔子的权威,打击维护封建专制制度的理论基础和恪守祖训的封建教条,宣传西方资产阶级的进化论和改革思想,为变法运动奠定了理论基础。

康有为简介:

康有为(1859—1927年),广东南海县银塘乡人。他出生在一个封建官僚家庭里,祖父康赞修,是道光年间的举人,父亲康达初,做过江西补用知县,康有为自幼受过严格的封建教育,攻读孔孟之道的论著。

19世纪70年代,中国面临严重的边疆危机,正在形成中的民族资产阶级开始酝酿着资产阶级维新思潮。康有为开始朦胧地意识到应该探求新兴的学问了。

1879年康有为接触西方资产阶级文化,阅读了《西国近事汇编》、《环游地球新录》等书,乃始知西方治国有法度。在西学的影响下他如饥似渴地向西方寻找真理。

1882年康有为到北京参加顺天乡试,没有考取。南归时,途经上海,购买了大量西书,回来研究。他吸取了西方传来的进化论和资产阶级政治观点,初步形成了资产阶级维新变法的思想体系。

1888年,他再一次到北京参加顺天乡试,借机上书光绪帝,请求变法,受阻未上达。

1891年后,他在广州设立万木草堂,收徒讲学,弟子有梁启超、陈千秋等人。

1895年,他到北京参加会试,听到《马关条约》签订的消息,联合一千三百多名举人,上万言书,即“公车上书”,又未上达。当年5月底,他第三次上书,得到了光绪皇帝的赞许。7月,他和梁启超创办《万国公报》,不久,在北京组织强学会。

1897年,德国强占胶州湾,康有为再次上书请求变法。第二年1月,光绪皇帝下令康有为条陈变法意见,他呈上《应诏统筹全局折》,又进呈所著《日本明治变政考》《俄罗斯大彼得变政记》二书。4月,他和梁启超组织保国会,号召救国图强。6月16日,光绪帝在颐和园勤政殿召见康有为,任命他为总理衙门章京,准其专折奏事,筹备变法事宜。百日维新的措施,大抵都是康有为、梁启超所筹划。变法失败后,康有为逃往日本,设立保皇会,鼓吹“开明专制”,反对革命。

1913年,回国后主编“不忍”杂志,宣扬尊孔复辟。

1917年,伙同张勋复辟失败。

1927年,病死于青岛。

《变法通议》主要内容:

论证中国社会变则存,不变则亡;只有改良现行的腐朽官官僚体制和科举取士制度,兴办新式学校培养变法人才,才能从根本上解决封建制度的弊端,维护清朝的政治统治。本书是近代中国最为系统全面的向国民宣扬维新变法主张的著作,从理论上深入阐述了维新变法的必要性及其保种、保国、保教的作用,成为晚清政坛上名声最大的宣传著作,是维新变法时期宣传改良思想的最高旗帜。

梁启超简介:

梁启超(1873—1929年),广东新会县茶坑村人,祖父和父亲都是封建文人,出身于和资产阶级有联系的地主家庭,15岁时,受业于阮元在广州创办的学海堂,17岁考中举人。

1890年,他到北京参加会试开始看到《瀛环志略》和江南制造总局翻译的书籍,初步接触西方资本主义的文化。

1891年,他就学于康有为,接受维新思想的影响。

1895年,他在北京协助康有为发起“公车上书”,组织强学会。

1896年,他在上海主编《时务报》,发表《变法通议》,编辑《西政丛书》。第二年,他到湖南,担任长沙时务学堂的主讲。在他和谭嗣同的努力下,湖南的变法运动迅速开展。

1898年入京,以六品衔办京师大学堂、译书局。变法失败后,他逃往日本,主编《清议报》,后又创办《新民丛报》,鼓吹君主立宪,反对孙中山领导的革命。但是他介绍西方资产阶级社会政治学说,对当时知识界有较大的影响。

1907年,他在东京成立政闻社。辛亥革命以后,他回国,纠集立宪派、保皇党徒组成进步党,拥护袁世凯,并出任袁政府司法总长。

1916年,他与蔡锷联合反袁。8月,他组织宪法研究会,依附于段祺瑞,出任段政府财政总长。

1920年,他反对马克思主义在中国的传播,鼓吹孔孟之道。晚年在清华大学讲学。他的著作编为《饮冰室合集》。

资产阶级维新思想的特点及出现的原因:

(1)特点:

①把西学的有关政治学说与儒家经史相融合,来宣传维新变法的道理。

②利用孔子的权威来论证资产阶级维新变法理论的合理性,为维新变法制造历史依据,向封建正统思想提出挑战。

(2)原因:

①资产阶级力量弱小,不敢也不能够与封建势力彻底决裂,表现在文化上,康有为借助古代文化形式来表达他的思想。

②维新派对自己的理论认识肤浅。他们的思想是从西方引进来的,然后把外国的东西加以民族化,并非社会实践的产物。

③西学在我国的传播水平低,特别是西方资产阶级政治学说。

④康有为本人是一位今文经学大师,对儒学有很深的研究和深厚的感情,他更知儒学在中国人心中的地位和影响,采用儒家外衣的方式更有利于维新思想的传播。

⑤中国民族资产阶级的软弱性、妥协性所致。

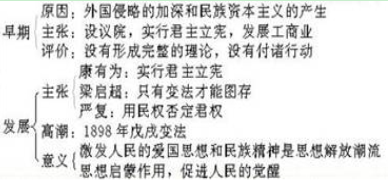

早期维新思想:

1、产生:

早期维新思想产生于19世纪60年代以后,是伴随着中国资本主义和民族资本阶级的产生而产生的;

2、代表人物:

正在转化中的资产阶级的新型知识分子。

3、主张:

①西方资本主义的思想文化和科学文化的传入,是早期维新思想的来源。

②早在洋务运动实施过程中,一批积极参与洋务或与洋务有密切联系的有识之士已经觉察到洋务运动有不少弊病,认识到如果向西方学习仅仅局限于“器物层次”是远远不够的。这是代表着一种舆论和思潮的萌发,为维新变法思想做了思想理论上的准备。

4、局限性:

一是没有完整的理论;

二是没有付诸行动。

5、影响因素:

洋务运动破产、民族危机、民族资本主义初步发展和民族资产阶级登上历史舞台。

19世纪90年代的维新思想:

1、开展:

19世纪90年代,维新思想有了进一步发展,以康有为、梁启超、严复为首的维新派开始用西方政治制度和思想来评判中国,提出了系统的理论和明确的施政纲领,要求实行君主立宪,发展资本主义经济和文化。

2、阐释:

维新,是指提倡新事物,反对旧事物,特指政治上的改革运动。

维新变法就是政治上、经济上反对旧事物,实行新法。

3、维新思想传播的方式:

开办学堂、著书立说,建议引导学生归纳康有为、梁启超、严复各自的观点和对封建思想的冲击、近代思想解放的贡献。

4、论战:

维新派与顽固派的论战,是由于维新运动的高涨,引起封建顽固势力的仇恨和攻击而展开的。洋务派也站在顽固派一边,形成了维新派与顽固派、洋务派的尖锐对立。变与不变的矛盾空前激化,面对时代推来的问题,做出了两种相反的回答。

5、意义:

维新派用西方资产阶级的社会政治学说为武器,提出了系统的维新变法的理论和主张。通过这场论战,使西方资产阶级的社会政治学说,开始在中国传播开来,知识分子中不少人开始摆脱封建思想的束缚,形成向西方寻找真理,学习新学的热潮。这在当时的历史条件下是进步的,具有一定的思想解放意义,推动了维新变法运动的高潮。

维新变法思想在近代中国社会发展进程中的作用:

1、维新变法思想推动中国向西方学习的历程由器物到制度层次的推进,资产阶级维新派反对封建专制,主张兴民权,提倡新学,起到思想启蒙的作用,促进了人民的觉醒。

2、这是中国近代一次思想解放潮流。

3、维新派对封建制度的批判,客观上还有利于资产阶级革命思想的传播。

4、维新变法思想将救亡与政治变革结合在一起,推动了戊戌变法运动的开展,虽然没有取得实践上的成功,但是作为一场爱国运动,对于开阔眼界、振奋民族精神、提高人们的参政热情,仍然有深远的影响。

近代前期资产阶级维新派和激进民主主义者对待孔子和儒学的态度及原因:

1、态度:

(1)康有为等维新派认为孔子是托古改制、主张变革的先师,将西方资产阶级的政治学说以儒学的形式进行宣传,使二者统一。

(2)新文化运动时期激进的民主主义者对孔子进行绝对否定,加以批判,对儒家的传统道德进行了深刻的揭露和批判。

2、原因:

(1)维新变法时期,顽固派仍有很强大的力量,康有为等借用孔子的名义是为了减少变法的阻力;与资产阶级上层的两面性及康有为等人的家世、教育和经历有关。

(2)新文化运动时期,北洋军阀利用孔子企图达到复古复辟的政治目的,使孔子成为封建思想的代表;与辛亥革命后的思想潮流及陈独秀等人的学说、经历有关。

维新变法:

1897年11月,德国强占胶州湾,康有为深感“亡国无日”。上书光绪帝,痛陈国难深重,应赶紧变法图强。光绪帝“不甘作亡国之君”,与慈禧太后意见不合,而企图借变法,巩固与强化自己的地位与权力。1898年1月康有为呈递《应诏统筹全局折》,表述了资产阶级维新派政治改革的全部要求,也是戊戌变法的施政纲领。1898年6月11日,光绪帝颁布《定国是诏》,这是一篇以皇帝名义宣布实行变法的宣言,标志戊戌变法的开始。

光绪帝主持的戊戌变法,触犯了封建顽固势力的利益,这是以慈禧太后为首的顽固派所不能容忍的。变与不变的矛盾发展为一场带血的斗争,变法运动遭到了失败。

维新派提倡西学,兴民权,对封建专制制度和传统观念进行了冲击,促进了中国人民觉醒,为资产阶级民主思想的传播打下了基础,具有思想解放的启蒙作用。是一次救亡图存的爱国运动,也是一次发展资本主义的改革运动;他们提倡资产阶级新学,批判封建主义旧学,引导人们重新认识世界,他们痛感民族危机的严重,号召人们奋起救国,谋求国家的独立富强;给古老的中国社会所注入的活力是不可低估的,站在历史长河的高度看,由传统农耕社会向近代工业社会转变是一股不可抗拒的历史潮流,尽管它在19世纪末的中国遭到了暂时挫折,但对清朝的封建专制统治却是一次巨大的冲击,它留下的痕迹永不磨灭,永远鼓舞与启迪后人。

与“阅读下列材料(34分):材料一:“自孔孟以至宋元明之理学家,...”考查相似的试题有:

- 阅读下列材料,结合所学知识回答问题。时务学堂师生问答杨树谷(学生)问:孟子曰:“无罪而杀士,则大夫可以去;无罪而戮民,...

- 19世纪末20世纪初,中国不同政治派别都曾利用达尔文进化论作为宣传自己思想的武 器,下列选项中不能正确说明其原因的是A.进...

- 梁启超在《变法通议》中提出的维新变法根本措施是A.改革封建的政治制度B.变科举、开学校C.发展新式工矿交通业D.办报刊、...

- 康有为借助经学外衣和孔子的权威来宣传维新变法,而新文化运动先进分子则把斗争矛头直指孔教,两者说明的共同问题是A.儒家学...

- 在洋务运动过程中,出现了中国近代早期维新思想。下列关于早期维新思想的表述,不正确的是( )A.产生于19世纪60年代B.主张...

- 促成中国近代第一次思想解放潮流的是( )A.洋务派与顽固派的论战B.维新派与顽固派的论战C.革命派与保皇派的论战D.“问题"与...

- 《马关条约》签署后,廷臣交章论奏。顺天府尹胡燏棻说:“但求皇上一心振作,破除成例,改弦更张,成与维新,事苟无益。”这说...

- 临沂某中学为活跃校园文化,举办了中外文化展览,展览一:思想解放潮流鸦片战争后,中国人开眼看世界,思想解放的潮流一浪高...

- 中国传统思想的变化往往以循环的形式表现出来。士大夫相信五德转移、三统相承;老百姓则称之为三十年河东,三十年河西。这种...

- 某学者说:“19世纪末,中国资产阶级的力量还很弱小,因此维新派在鼓吹变法的时候,就只能从其他阶级中寻找同盟者,或者依靠对...