本试题 “环境问题、易燃易爆物在生活中的安全知识成为我们学习化学的重重之重,结合所学知识回答下列问题:(1)臭氧层衰竭,酸雨和温室效应是当今世界三大环境问题。...” 主要考查您对酸雨

化学反应方程式的书写

爆炸、自燃

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 酸雨

- 化学反应方程式的书写

- 爆炸、自燃

酸雨是指PH值小于5.6的雨雪或其他形式的降水。雨、雪等在形成和降落过程中,吸收并溶解了空气中的二氧化硫、氮氧化物等物质,形成了pH低于5.6的酸性降水。酸雨主要是人为的向大气中排放大量酸性物质造成的。我国的酸雨主要是因大量燃烧含硫量高的煤而形成的,多为硫酸雨,少为硝酸雨,此外,各种机动车排放的尾气也是形成酸雨的重要原因。

酸雨形成的化学反应过程:

(1)酸雨多成于化石燃料的燃烧:

含有硫的煤燃烧生成二氧化硫 S+O2

SO2

SO2 二氧化硫和水作用生成亚硫酸 SO2+H2O==H2SO3

亚硫酸在空气中可氧化成硫酸 2H2SO3+O2→2H2SO4

(2)氮氧化物溶于水形成酸:雷雨闪电时,大气中常有少量的二氧化氮产生。

闪电时氮气与氧气化合生成一氧化氮 N2+O2

2NO

2NO 一氧化氮结构上不稳定,空气中氧化成二氧化氮 2NO+O2=2NO2

二氧化氮和水作用生成硝酸 3NO2+H2O=2HNO3+NO

(3)酸雨与大理石反应:

CaCO3+H2SO4==CaSO4+H2O+CO2↑ CaSO3+SO2+H2O==Ca(HSO3)2

(4)此外还有其他酸性气体溶于水导致酸雨,例如氟化氢,氟气,氯气,硫化氢等其他酸性气体。

酸雨防治:

(1)开发新能源,如氢能,太阳能,水能,潮汐能,地热能等。

(2)使用燃煤脱硫技术,减少二氧化硫排放。

(3)工业生产排放气体处理后再排放。

(4)少开车,多乘坐公共交通工具出行。

(5)使用天然气等较清洁能源,少用煤。

知识拓展:

1. 酸雨区

某地收集到酸雨样品,还不能算是酸雨区,因为一年可有数十场雨,某场雨可能是酸雨,某场雨可能不是酸雨,所以要看年均值。目前我国定义酸雨区的科学标准尚在讨论之中,但一般认为:年均降水pH高于5.65,酸雨率是0-20%,为非酸雨区;pH在5.30--5.60之间,酸雨率是10--40%,为轻酸雨区;pH在5.00--5.30之间,酸雨率是30-60%,为中度酸雨区;pH在4.70--5.00之间,酸雨率是50-80%,为较重酸雨区;pH小于4.70,酸雨率是70-100%,为重酸雨区。这就是所谓的五级标准。其实,北京、拉萨、西宁、兰州和乌鲁木齐等市也收集到几场酸雨,但年均pH和酸雨率都在非酸雨区标准内,故为非酸雨区。

2. 我国三大酸雨区

我国酸雨主要是硫酸型

我国三大酸雨区分别为:

(1)西南酸雨区:是仅次于华中酸雨区的降水污染严重区域。

(2)华中酸雨区:目前它已成为全国酸雨污染范围最大,中心强度最高的酸雨污染区。

(3)华东沿海酸雨区:它的污染强度低于华中、西南酸雨区。

一是必须以客观事实为基础,绝不能凭空设想、主观臆造事实上不存在的物质和化学反应;

二是遵循质量守恒定律,即方程式两边各种原子的种类和数目必须相等。

书写化学方程式的具体步骤:

(1)写:根据实验事实写出反应物和生成物的化学式。反应物在左,生成物在右,中间用横线连接,如: H2+O2——H2O,H2O——H2+O2。

(2)配:根据反应前后原子的种类和数目不变的原则,在反应物和生成物的化学式前配上适当的化学计量数,使各种元素的原子个数在反应前后相等,然后将横线变成等号。配平后,化学式前的化学计量数之比应是最简整数比,如:2H2+O2=2H2O,2H2O= 2H2+O2。

(3)注:注明反应条件【如点燃、加热(常用“△”表示)、光照、通电等〕和生成物的状态(气体用“↑”。沉淀用“↓”。)。如:2H2+O2

2H2O,2H2O

2H2O,2H2O 2H2↑+O2↑。

2H2↑+O2↑。 化学计量数:

化学计量数指配平化学方程式后,化学式前面的数字。在化学方程式中,各化学式前的化学计量数之比应是最简整数比,计数量为1时,一般不写出。

书学化学方程式的常见错误:

| 常见错误 | 违背规律 |

| 写错物质的化学式 | 客观事实 |

| 臆造生成物或事实上不存在的化学反应 | |

| 写错或漏泄反应条件 | |

| 化学方程式没有配平 | 质量守恒 |

| 漏标多标“↑”、“↓”符号 | —— |

书写化学方程式时条件和气体、沉淀符号的使用:

(1).“△”的使用

①“△”是表示加热的符号,它所表示的温度一般泛指用酒精灯加热的温度。

②如果一个反应在酒精灯加热的条件下能发生,书写化学方程式时就用“△”,如:2KMnO4

K2MnO4+MnO2+O2↑。

K2MnO4+MnO2+O2↑。 ③如果一个反应需要的温度高于用酒精灯加热的温度,一般用“高温”表示;如:CaCO3

CaO+ CO2↑

CaO+ CO2↑(2)“↑”的使用

①“↑”表示生成物是气态,只能出现在等号的右边。

②当反应物为固体、液体,且生成的气体能从反应体系中逸出来,气体化学式后应该加“↑”。如Fe+ 2HCl==FeCl2+H2↑。

③当反应物是溶液时,生成的气体容易溶于水而不能从反应体系中逸出来,则不用“↑”,如:H2SO4+ BaCl2==FeCl2+2HCl

④只有生成物在该反应的温度下为气态,才能使用“↑”。

⑤若反应物中有气态物质,则生成的气体不用标 “↑”。如:C+O2

CO2

CO2 (3)“↓”使用

①“↓”表示难溶性固体生成物,只能出现在等号的右边

②当反应在溶液中进行,有沉淀生成时,用 “↓”,如:AgNO3+HCl==AgCl↓+HNO3

③当反应不在溶液中进行,尽管生成物有不溶性固体,也不用标“↓”,如:2Cu+O2

2CuO

2CuO ④反应在溶液中进行,若反应物中有难溶性物质,生成物中的难溶性物质后面也不用标“↓”。如:Fe +CuSO4==FeSO4+Cu.

化学方程式中“↑”和“↓”的应用:

①“↑”或“↓”是生成物状态符号,无论反应物是气体还是固体,都不能标“↑”或“↓”;

②若反应在溶液中进行且生成物中有沉淀,则使用“↓”;若不在溶液中进行,无论生成物中是否有固体或难溶物,都不使用“↓”;

③常温下,若反应物中无气体,生成物中有气体.

提取信息书写化学方程式的方法:

书写信息型化学方程式是中考热点,题目涉及社会、生产、生活、科技等各个领域,充分体现了化学学科的重要性,并考查了同学们接受信息、分析问题和解决问题的能力。解答这类题日的关键是掌握好化学方程式的书写步骤,可按两步进行:首先正确书写反应物和生成物的化学式,并注明反应条件及生成物状态;第二步就是化学方程式的配平。

自燃:

1. 概念:自燃是由缓慢氧化引起的自发燃烧。如果缓慢氧化产生的热量不能及时散失,就会越积越多,当温度升高到可燃物的着火点时,如果再遇到氧气就会引起自发的燃烧,这就是自燃。

爆炸:

1. 概念:通常说的爆炸指可燃物拒有限空间内急速燃烧,短时间内聚积大量的热量,使气体体积迅速膨胀引起的爆炸。

自燃:

露在地表的煤层,由于气候炎热,发生缓慢氧化反应而导致自燃。

贮存棉花、饲草的仓库,沾满机器油的破布、棉丝等堆积时间长了,通风不好有时就会自燃。在干燥的季节,森林也会自燃。

在坟地里出现“磷火”也是一种自燃现象。

人和动物机体里含磷的有机物腐败分解能生成磷化氢气体。这种气体着火点很低,接触空气就会自燃。在缺乏科学知识的时代,常把这种自燃现象说成是“鬼火”。

平时将白磷浸泡在冷水里,防止自燃。白磷的着火点低(40℃),可用它做自燃实验。取出少许白磷溶解在二硫化碳中,然后把溶液倒在滤纸上,待二硫化碳挥发后,白磷在滤纸上与空气中氧气充分接触就会自燃。

爆炸:

爆炸是我们日常生活中常见的观象,但有的爆炸仅仅是由物理变化引起的,如轮胎爆炸;有螳爆炸则是由化学变化引起的,如火药爆炸,汽油、液化气等燃料的爆炸等。其中,由化学变化引起的爆炸是学习的重点,这种类型的爆炸主要是由于:

①在有限的空间 (如炸弹)内,发生急速的燃烧,短时问聚积大量的热,使气体的体积迅速膨胀;

②氧气的浓度高,或者可燃物 (气体、粉尘)与氧气的接触面积很大,燃烧范围广,周围的空气迅速猛烈膨胀。防止这类爆炸的方法:通风,禁止烟火等。

燃烧,缓慢氧化,自燃,爆炸(由化学变化引起)的比较:

| 燃烧 | 缓慢氧化 | 自燃 | 爆炸 | |

| 概念 | 可燃物与氧气发生的一种发光放热的剧烈的氧化反应 | 缓慢进行的氧化反应 | 由缓慢氧化引起的自发燃烧 | 可燃物在有限空间内发生的急速燃烧 |

| 能量变化 | 放热明显 | 放出热量随时散失 | 放热明显 | 放热明显 |

| 温度 | 达到可燃物的着火点 | 未达到可燃物的着火点 | 达到可燃物的着火点 | 达到可燃物的着火点 |

| 是否发光 | 发光 | 无明显发光现象 | 发光 | 发光 |

| 联系 | 均属于氧化反应,均放出热量 | |||

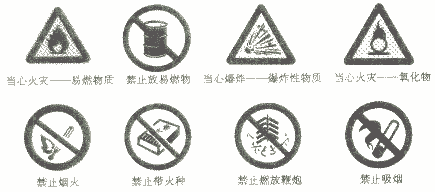

易燃易爆物的安全知识:

(1)易燃物:一般来说,易燃物指的是那些易燃的气体和液体,容易燃烧、自燃或遇水可以燃烧的固体,以及一些可以引起其他物质燃烧的物质等。常见的有硫;磷、酒精,液化石油气、氢气、乙炔、沼气、石油产品、面粉、棉絮等。

(2)易爆物:指的是那受热或受到撞击时.容易发生爆炸的物质。

(3)一些与燃烧和爆炸有关的图标:

(4)再生产、运输、使用、储存易燃、易爆物时的注意事项:

①对厂房和仓库的要求:与周围建筑物间有足够的防火距离。车间,仓库要有防火、防爆、通风、静电除尘、消防等器材设备,严禁烟火,杜绝一切可能产生火花的因素。容器要求:要牢固、密封、警示标志明显且要注明物品名称、化学性质、注意事项。

③存放要求:单存、单放、远离火种:注意通风。

④运输要求:轻拿轻放、勿撞击。

⑤工作人员要求:严禁烟火、人走电断。

火灾自救及逃生策略:

(1)可燃性气体泄漏时的注意事项当室内天然气、液化石油气、煤气泄漏后室内充满可燃性气体.在此环境中打电话或打开换气扇开关,可能产生电火花,造成爆炸、所以应先关闭总阀、开窗通风,并在杜绝一切明火的同时,查找泄露的原因。

(2)火灾自救策略

①迅速找到安全通道;

②火灾时上层空气中氧气少,毒气浓度大,所以要匍匐前进:

③房间发生火灾时不能随时开门开窗,开门开窗会增加氧气量,使火势更加凶猛;

④火灾时,会产生大量浓烟,使人窒息,因此最好用湿布捂住口鼻;

⑤在山林中遇到火灾时,应逆风而跑,因为顺着风更容易被烧伤或发生危险。

爆炸极限:

(1)概念:可燃性气体在空气中达到一定浓度时,遇到明火会发生爆炸,人们把容易导致爆炸的空气中可燃性气体的体积分数范围,称为该气体的爆炸极限。

①当可燃性气体在混合气体中的含量高于爆炸极限的上限时,可燃性气体可以安静地燃烧;而低于爆炸极限的下限时,则无法燃烧。

②我们通常所说额可燃性气体检验纯度,其实就是检验可燃性气体有没有达到爆炸极限,只要超过爆炸极限的上限,可燃性气体就可以安静的燃烧。

(2)几种常见物质的爆炸极限

| 可燃物 | 爆炸极限 |

| 甲烷 | 5%-15% |

| 丙烷 | 2.2%-9.5% |

| 乙醇 | 3.4%-19% |

| 氢气 | 4.0%-75% |

| 一氧化碳 | 12.5%-74% |

| 液化气 | 2.0%-12% |

| 水煤气 | 7.0%-72% |

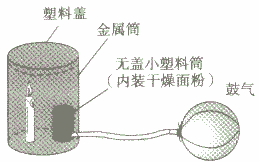

粉尘爆炸实验:

(1)实验装置及步骤

下面是模拟粉尘爆炸的一个实验:如下图所示,在无盖小塑料筒里放入干燥面粉,点燃蜡烛,用塑料盖盖住金属筒,迅速鼓入大量空气,不久,便会听到“砰”的一声,爆炸的气浪将金属筒的塑料盖掀起。

(2)现象:砰的一声响,伴随着一团火光产生,放热,塑料盖被掀起。

(3)分析:面粉被吹起,与空气充分接触,又被蜡烛点燃,在有限空间内发生急剧地燃烧,并让出大量热,产生的气浪将塑料盖掀起,说明可燃物的粉尘在有限的空间内急剧燃烧,能发生爆炸。

与“环境问题、易燃易爆物在生活中的安全知识成为我们学习化学的...”考查相似的试题有:

- 下列说法正确的是( )A.可燃物只要达到着火点就能燃烧B.氢能是一种未来的理想能源C.大量开采地下水以满足生产生活的需要D...

- 2003年12月23日,川东北某天然气矿井发生特大“井喷”,含有大量硫化氢的天然气逸出,造成243人死亡的重大事故,硫化氢(H2S)...

- 用元素符号或化学式表示:(1)2个铁原子 (2)4个氢分子 (3)3个铝离子 (4)氧化亚铜 (5)高锰酸钾中锰元素显+7价 (6)...

- 镁条在空气中燃烧的实验现象和文字表达式?

- 现有碳酸盐矿石(主要成分是BaCO3和CaCO3),要从该矿石中分离出BaCO3,并尽可能除去Ca2+.分离要求:A、原料只有矿石、水和...

- (东城22)今年2月,河北某化工厂因硝酸胍(化学式为CH6N4O3)引发爆炸,造成人员伤亡和经济损失。硝酸胍通常是白色针状晶体...

- 化学反应方程式是重要的化学用语,诸分别写出一个符合要求的化学反应方程式:(1)分解反应:______;(2)化合反应:______...

- 利用高锰酸钾制氧气,按照自上而下,从左到右的顺序连接仪器.在试管中加入一定量的高锰酸钾,塞上单孔橡皮塞,检查装置的气...

- 4月6日上午8时30分,位于和平区南京街的东北汽配城突发大火,一死六伤.请回答下列问题:(1)发现火势较大,有蔓延的可能,...

- 下列事故处理正确的是( )A.炒菜时油锅着火时,立即浇上冷水B.电器设备着火时,先用水灭火,然后切断电源C.发现家里煤气...