本试题 “根据下面的图示,判断说法正确的一组是( )A.图一所示图“大气”的成分是氧气,生态系统中的能量流动方向是动物到植物、微生物到动物、微生物到植物B.图二表...” 主要考查您对生态系统的功能

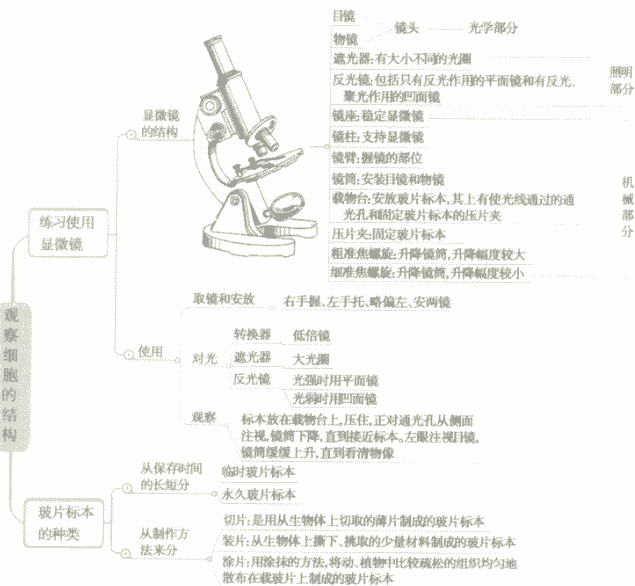

显微镜的构造和使用

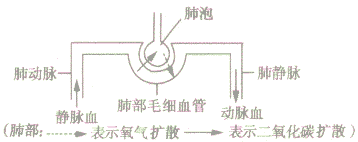

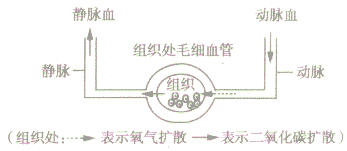

肺泡与血液的气体交换

尿的形成和排出

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 生态系统的功能

- 显微镜的构造和使用

- 肺泡与血液的气体交换

- 尿的形成和排出

(1)生态系统整体在其内部和外部的联系中表现出的作用和能力。随着能量和物质等的不断交流,生态系统亦产生不断变化和动态的过程。

(2)物质循环和能量流动是生态系统的主要功能。物质循环和能量流动之间有着密切关系,在生物群落中两者都是以食物链和食物网为渠道流动的,而且能量流动必须伴随着物质循环来进行;两者的不同之处是能量流动是单向流动,逐级递减的,而物质是周而复始地循环。

光线→反光镜→遮光器→通光孔→透明标本→物镜(放大成倒立实像)→镜筒→目镜(放大成虚像)→眼

特别提示:显微镜最重要的部分是物镜和目镜,观察标本时,必须使目镜,物镜,通光孔,光圈在一条直线上。

显微镜的使用:

1. 取镜和安放

取镜时右手握住镜臂,左手平托镜座,保持镜体直立,不可歪斜。安放时,动作要轻,一般放在实验台左侧,距实验台边缘7理米左右处。安装物镜或目镜时,镜筒向前,镜臂朝向操作者。用毛巾擦拭机械部分,用擦镜纸擦拭光学部分。

2. 对光

①转动粗准焦螺旋(逆时针),使镜筒上升。

②转动转换器:使低倍物镜对准通光孔(物镜前端与载物台保持2厘米距离)。

③转动遮光器:把一个较大的光圈对准通光孔。

④转动反光镜:左眼注视目镜(右眼睁开),使光线通过通光孔反射到镜筒内,直到看到一个白亮的视野

3. 观察

①低倍镜的使用

观察任何标本都必须先用低倍镜。

a.放置标本:升高镜筒,把玻片标本放在载物台中央。标本材料正对通光孔的中心,用压片夹压住载玻片的两端。

b.调焦:两眼从侧面注视物镜,转动粗准焦螺旋(顺时针),让镜筒徐徐下降至物镜距玻片2~ 5毫米处。然后用左眼注视目镜.右眼同时睁开(以便绘图),同时用手反方向(逆时针)转动粗准焦螺旋,使镜筒缓缓上升,直到看清物像为止。如果不够清楚,可用细准焦螺旋调节(不可以在调焦时边观察边使镜筒下降,以免压碎装片和镜头)。

c.低倍镜的观察:所用的目镜放大倍数与物镜放大倍数相乘所得的积即为原物被放大的倍数。如果物像不在视野中央,要慢慢移动到视野中央,再适当进行调节。

②高倍镜的使用

a.定位目称:先用低倍物镜确定要观察的目标的位置,再将其移至视野中央。转动转换器.把低倍物镜轻轻移开,在原位置小心地换上高倍物镜(操作要卜分仔细,以防镜头碰击玻片)。

b.调焦:正常情况下,当高倍物镜转正之后,在视野中央即可看到模糊的物像,只要沿逆时针方向略微调到细准焦螺旋,即可获得清晰的物像。在换上高倍物镜观察时,视野变小、变暗,要重新调节视野亮度,可通过升高聚光器或利用凹面反光镜来增大。

4. 整理

将显微镜的外表擦拭干净,把物镜偏向两旁,取下目镜放进镜头盒,反光镜与水平面垂直,将镜筒下降到最低处,把显微镜放回箱内。

5. 整理

(1)在镜筒下降时,眼髓一定要注视物镜,以防物镜碰到玻片而损伤物镜或将玻片标本压碎更换物镜时血转动转换器.不能用手扳着物镜转动。

(2)用显微镜观察时,两只眼睛都要睁开。

(3)显微镜下所看到的像是倒立的(上下颠倒、左右相反、放大的虚像)。所以,玻片的移动方向与物像的移动方向相反。例如,物像偏左上方,则应往左上方移动玻片。

(4)显微镜下物像的放大倍数等于物镜与目镜的放大倍数的乘积。

5. 辨别镜头的放大规格

①目镜:直插式,长度和放大倍数成反比,即目镜越长,放大倍数越小。

②物镜:螺旋式,长度和放大倍数成正比,即物镜越长,放大倍数越大。

6. 迅速判断污点位置的方法:

污点一般会在目镜、物镜或者玻片标本上。首先转动目镜,如果污点不动,则污点不在目镜上;移动玻片标本,污点也不动,则污点肯定在物镜上;若污点在反光镜上则不会在视野中看到。

7. 正确使用准焦螺旋:准焦螺旋有粗细之分。粗准焦螺旋(又称粗调),位于镜臂上方,可以转动,以使镜筒上下移动,转动时镜筒升降的幅度大;细准焦螺旋(又称细调),位于镜臂的下方,它转动时镜筒升降的幅度小。

8. 转动方向和升降方向的关系:顺时针转动准焦螺旋,镜筒下降;反之则上升。

9. 根据需要使用光圈、反光镜以调节视野的亮度

①大光圈:光线强,视野亮,光线过弱需要强光时使用。小光圈:光线弱。视野暗,光线过强需要弱光时使用。

②平面镜:反射的光线较弱,光线过强需要弱光时使用。凹面镜:反射的光线较强,光线过弱需要强光时使用。

观察细胞的结构知识梳理:

易错点:

在显微镜的使用中,对光操作上的差错:

在对光前应先使低倍目镜、物镜、通光孔、光圈在一条直线上,根据环境中光线的强弱正确选择光圈的大小和反光镜的平面或凹面。对好光后,通过目镜可看到白亮但不刺眼的视野。

误认为玻片的移动方向与物象的移动方向相同:

由于在显微镜下所看到的是一个倒像,且物像和实际物体上下、左右完全颠倒。所以物像和玻片的移动方向一定相反。如果物像偏右,应向右移动玻片;如果要想让物像向右移动,则需向左移动玻片。

误认为显微镜的放大倍数越大,视野中看到的细胞数目越多:

显微镜的视野大小是不变的,如果放大倍数增大,视野中看到的细胞体积增大,原来视野边缘的细胞就到了视野之外,细胞数目就一定比原来少了。

气体总是由多的地方向少的地方扩散,即总是由浓度高的地方向浓度低的地方扩散,直到平衡为止。气体的浓度与压强有关,浓度高,压强就大;浓度低,压强就小。因此也可以说,气体是由压强高的地方向压强低的地方扩散的。气体在肺泡和组织内的交换,都是通过这种扩散作用实现的。

肺泡与血液之间的气体交换:

当空气中的氧气进入肺泡时,肺泡内的氧气比血液中的多,故氧气由肺泡进入血液;而血液中的二氧化碳比肺泡中的多,故二氧化碳由血液进入肺泡。

肺泡与血液进行气体交换后,肺泡中的二氧化碳通过呼气排到体外,进入血液的氧气随着血液循环不输送到全身各处的组织细胞里被利用。

组织细胞与血液之间的气体交换:(组织里的气体交换)

人体内的气体交换包括肺泡内的气体交换和组织里的气体交换两个过程。组织里的气体交换同样遵循气体扩散原理,也是通过扩散作用实现的,由于组织细胞里氧气的含量比血液中的少,而二氧化碳的含量比血液中的多,因此,动脉血流经各组织处的毛细血管时,血液中的氧气与血红蛋白分离,再扩散到组织细胞里,同时,组织细胞里的二氧化碳扩散到血液中。经过这样的气体交换,流经组织的动脉血就变成了含氧气较少的静脉血。

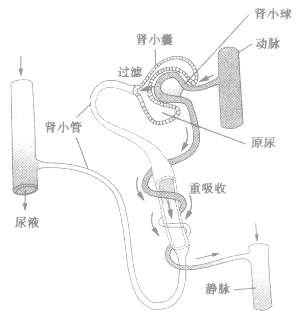

尿的形成主要包括两个连续的生理过程:肾小球的过滤作用和肾小管的重吸收作用。

尿的排出:

肾脏形成的尿,经过肾盂流入输尿管,再由输尿管流入膀胱。膀胱位于盆腔内,有暂时储尿的功能。它有一个出口,与尿道相通,出口处周围有环形的尿道括约肌。平时尿道括约肌收缩,出口呈关闭状态;当膀胱内的尿液储存到一定量时,就要排尿。这时候,尿道括约肌舒张,出口开放,尿就从膀胱里流出,经过尿道排出体外。

肾小球的过滤作用:

肾小球的结构类似过滤器。当血液流经肾小球时,除了血细胞和大分子的蛋白质外.其余一切水溶性物质(如血浆中的一部分水、无机盐、葡萄糖和尿素等)都可以过滤到肾小囊的腔内,形成原尿。比较原尿和血浆的化学成分,可以证明原尿中除了没有血细胞和大分子的蛋白质以外,其他成分几乎都与血浆相同。

肾小管的重吸收作用:

当原尿流经肾小管时,其中对人体有用的物质,如全部的葡萄糖、大部分的水和部分无机盐被肾小管壁的上皮细胞重吸收进入包绕在肾小管外面的毛细血管中,送回到血液里,而没有被重吸收的物质如一部分水、无机盐和尿素等则形成了尿液。

综上所述,血液流经肾小球时,血浆中的一些成分被过滤到肾小囊腔而成为原尿,原尿流经肾小球管时。其中一成分由肾小管重新吸收,最终形成了尿液。

特别提醒:

①尿的生成是连续的,尿的排出是间歇的,而且膀胱的储尿量是有一定限度的。因此一旦有了尿意,就应该及时排尿。如果膀胱积尿太多,会使膀胱过度膨胀而影响其功能。 ②一个正常的成年人一昼夜产生的原尿约有150升,而每天排出的尿液量仅为1——1.5升这主要是由于原尿流经肾小管时,对人体有用的一些物质如大部分的水、全部的葡萄糖和部分无机盐等被重新吸收进入血液。

血浆,原尿和尿液成分的比较:

| 主要成分 | 血浆中(克/100毫升) | 原尿中(克/100毫升) | 尿液中(克/100毫升) |

| 水 | 90 | 98 | 96 |

| 蛋白质 | 8.00 | 0.03 | 0.00 |

| 葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |

| 无机盐 | 0.72 | 0.72 | 1.10 |

| 尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |

排尿的意义:

人体内产生的废物必须及时排出,否则会影响人体正常生命活动,甚至危及生命。人体排出尿,不仅起到排出废物的作用,而且对调节体内水和无机盐的含量,维持组织细胞的正常生理功能也有重要的作用。

特别提醒:

①一个人尿量的多少主要取决于人体每天摄入的水量和由其他途径(如排汗)排出的水量,若其他因素不变,刚摄入的水量多时,尿量增加;若由其他途径排出的水量增,如环境温度升高或制烈运动大量出汗时,套使尿量减少,

②肾能够自动调节尿液的成分。例如,大量饮水后,排出的尿液中水的含量较高;饮水量少时,排出的尿液中尿素的浓度就会升高。当一个人一天排出的尿液少于500毫升时,体内产生的废物就不能及时排到体外,而积累在体内,伤害身体。因此,每天应喝足量的水。

怎么看尿常规化验单:

尿常规化验包括尿的颜色、透明度、酸碱度、比重、尿蛋白和尿糖以及尿中段沉渣试验等。

一些疾病可以使尿色改变。例如出现尿深黄如浓茶样,多见于急性黄疸型肝炎;尿浑浊、尿少淋漓,多见于急性尿路感染、蜜月性膀胱炎;尿色红呈血样,提示可能患急性肾小球肾炎、肾结石、肾结核、尿路或肾肿瘤和泌尿系外伤等。

在一张尿化验单上,如果一些项目后面写了“+”号(或“++”“+++”,表明程度不同),这在医学上叫作阳性结果;相反,“~”号就叫阴性结果。阳性结果通常是泌尿系统疾病的标志。报告单上报告验出大量白细胞(WBC++…+++)和上皮细胞,多提示泌尿系统感染。尿中有大量红细胞(RBC+…+++)。说明患有肾脏结石、肿瘤、急性肾炎、膀胱炎和泌尿外伤。如果尿糖试验是阳性,那敕很可能是糖尿病,因为正常人尿中只有微量的糖,一般化验不出来。大量吃糖或滴注葡萄糖时,会有短暂的尿糖出现。糖尿病患者不但尿糖阳性,而且血糖明显增高。

血尿:

尿液中混有血细胞时称为血尿。血尿多呈鲜红色、洗肉水样或茶水样,用显微镜检查尿液,可以观察到血细胞的存在。

泌尿系统及其邻近器官发生病变或某些全身性疾病,都可以引起血尿。

泌尿系统病变引起血尿:由于泌尿系统邻近器官(如精囊、子宫)的炎症、肿瘤等疾患波及尿道,使尿道毛细血管通透性增加,可以造成血尿。

全身性疾病引起血尿:由于感染、血液病、心血管病等疾患,使有关部位的血管受损或血管通透性增加以及因血小板异常或凝血因子缺乏,可以造成血尿。

如果发现血尿,患者应该及时到医院检查,确定发生病变的部位,根据造成血尿的不同原因,有针对性地进行治疗。

与“根据下面的图示,判断说法正确的一组是( )A.图一所示图“大...”考查相似的试题有:

- 生态系统中能量的源头是 。生产者通过光合作用把太阳能固定在它们制造的______中,太阳能就转变为 ,输入了生态系统的第一营...

- 在一个由牧草、鹿和狼组成的相对封闭的草原生态系统中, 假如把狼全部杀绝, 那么鹿的数量将 ( )A.保持稳定B.一直保持增加的...

- 生态系统中的能量流动伴随着__________。

- 显微镜视野中有一污点,移动目镜、玻片标本,污点都不移动,则污点在[ ]A.玻片标本上B.镜筒臂上C.目镜上D.物镜上

- 观察显微镜时,用眼的方法应该是[ ]A.右眼睁开、左眼闭B.左眼睁开、右眼闭C.左眼观察、右眼睁开D.A、B、C均不是

- 我们在使用显微镜观察细胞时,要使视野变亮,应采取的措施是( )1.用高倍物镜 2.用凹面镜 3.用低倍物镜 4.用大光圈 5....

- 在用显微镜观察玻片标本时,小勇使用的是10×目镜和20×物镜,小明使用的是10×目镜和45×物镜.小明看到的与小勇不同的是( )A...

- 在显微镜下要把视野中的物像“c”从图甲转为乙,其正确的操作步骤是( )A.将玻片往右上方移动,并把低倍镜转换成高倍镜B.将...

- 关于显微镜的四种说法中,错误的是( )A.显微镜使用的步骤有取拿和安放、对光、安放装片、观察、整理和存放B.对光是使光线...

- 健康人的肾小囊液中几乎不含有[ ]A.尿素B.水C.无机盐D.蛋白质