本试题 “资料分析:今年的世界环境日的主题是“莫使旱地变荒漠”.地球陆地表面的40%属于旱地,上面居住着全世界1/3的人口──近20亿人.人类的下列做法中能促使旱地荒漠...” 主要考查您对我国植被与绿化

人类活动对生态环境的危害

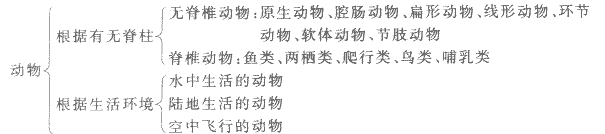

动物的生活环境和生活习性

生物多样性面临的威胁及其原因

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

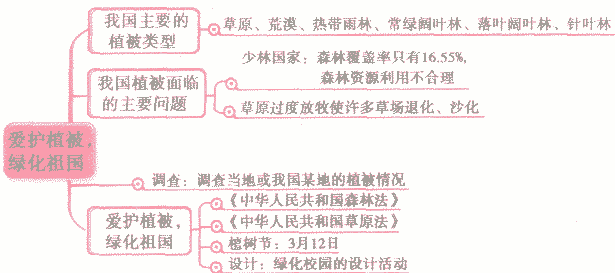

- 我国植被与绿化

- 人类活动对生态环境的危害

- 动物的生活环境和生活习性

- 生物多样性面临的威胁及其原因

植被是指一个地区内生长的所有植物。

我国植被面临的主要问题:

1. 森林

我国是一个少林国家,森林覆盖率为16.55%,大大低于全世界27%的平均水平。我国人均森林面积只有0.128公顷,仅相当于世界人均水平的1/5。我国不仅人均森林面积少,而且长期以来对森林资源的利用不够合理,伐优留劣,甚至乱砍滥伐。使森林生态系统呈现衰退的趋势,即使在适宜植物生长的地区也出现了许多荒山。

2. 草原

我周草原面积广阔,但过度放牧使许多草场退化、沙化,有些水草丰美、生机勃勃的大草原,由于失去了植被的保护,在狂风的侵蚀下很快变成了荒凉的沙漠。我国人均草地面积仅为0.33公顷。约为世界人均水平的1/2。

影响植物分布的主要因素:

影响植物分布的主要因素是水分、温度和它们的配合状况,即地球表面的气候条件。我国东部地区,雨量充沛,自南向北,随温度的递减,植被呈带状分布。在我国北部和西部地区,自东向西,从沿海到内陆,降水量递减,出现不同的植被类型。

我国植被类型:

| 植被类型 | 特征 | 分布 |

| 热带雨林 | 全年高温多雨,植物种类特别丰富 | 台湾、海南、云南 |

| 常绿阔叶林 | 气候炎热、湿润,植物以常绿阔叶树为主 | 长江流域 |

| 落叶阔叶林 | 夏热冬寒,植物多为冬季完全落叶的阔叶树 | 华北、东北 |

| 针叶林 | 夏温冬寒,植物主要为杉、松等针叶树 | 大兴安岭、阿尔泰山 |

| 草原 | 雨少温低,植物多为适应半干旱气候的草本植物 | 松辽平原、内蒙古高原、黄土高原 |

| 荒漠 | 夏季雨少且空气干燥,冷热变化大,植物种类贫乏,耐旱性强 | 两北部 |

②森林、草原等植被通过光合作用吸收了大量的二氧化碳.转化为有机物,储藏在植物体内,同时释放出大量氧气,维持了生物圈中的碳氧平衡,因而被称作地球的“肺”。

主要植被类型的辨析:

一个地区内生长的所有植物叫作该地区的植被。我国土地辽阔,从北向南有寒温带、温带、亚热带和热带,主要植被类型有草原、荒漠、热带雨林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、针叶林等。

爱护植被绿化祖国知识梳理:

爱护植被,绿化祖国:

森林、草原等植被调节碳一氧平衡,净化空气,调节气候,可称之为地球的“肺”,同时它们能保持水土,防风固沙。因此,我们要爱护植被,保护植被。保护植被可从以下几点做起:(1)对森林和草原实行依法治理和科学化管理。我国于1984年和1985年相继颁布了《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国草原法》。

(2)开展广泛而持久的全民义务植树、种草活动,设立专项资金,国家扶持绿化荒山、绿化荒漠的项目。我国植树节为每年的3月12日。

(3)建立自然保护区,加强生态环境保护。

(4)建造“绿色长城”——“三北”防护林工程。

(5)从我做起,从现在做起。

校园绿化设计:

1、绿化校园时树种和草坪植物的选择

(1)常见的具有环保作用的树种主要有法国梧桐、海桐、女贞、槐树等。

(2)常见的草坪植物有高羊茅、酢浆草、狗牙根等。高羊茅草坪和酢浆草草坪常用于观赏,狗牙根草坪常用于球场等。

2、校园绿化应注意的几个问题

(1)校园绿化设计要创造一个积极向上、生机勃勃、和谐美好的意境,能发挥校园绿化的教育作用。

(2)注意学校人门和教室周围的绿化。

(3)应尽量减少地面裸露。

(4)道路两旁可种植绿篱和行道树,种植不同花期的花卉。

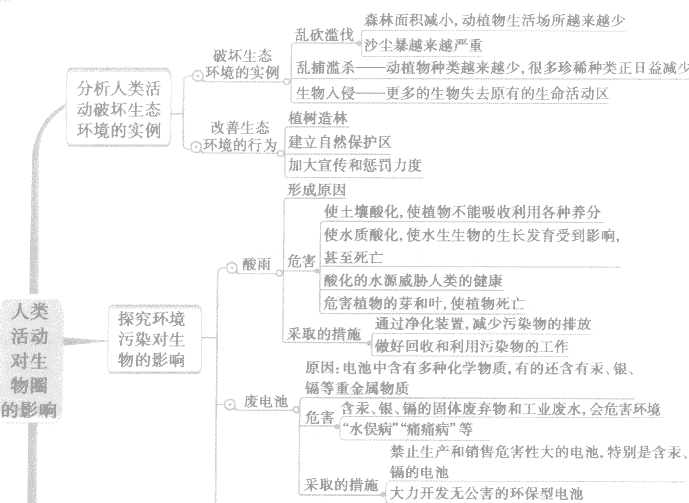

人类活动破坏生态环境的实例:

(1)乱砍乱伐

森林遭到严重砍伐后,涵养水源的功能消失,会使气候变得更加恶劣,会导致洪涝、干旱或沙尘暴的发生。由于植被被破坏,动物得以生活的环境遭到破坏,动物将迁居或死亡。

(2)乱不滥杀

受利益的驱使,许多人对野生动物大肆捕杀,导致生物种类大大减少,从而引发了严重的虫害,危害农作物等一系列生态危机。

(3)植物入侵

生物入侵指的是生物随着商品贸易和人员往来迁移到新的生态环境中.并对新的生态环境造成严重危害的现象。生物入侵的特点是不受时间和国界的限制,并且随着全球贸易的迅速发展和世界各地人们的频繁交往而迅速传播开来。

一百多年前,有人将20多只英国的家兔带到澳大利亚饲养。在一次火灾中兔舍被毁,幸存的家兔流窜到了荒野。由于澳大利亚的气候适于兔的生存,再加上那里缺少兔的天敌,这些幸存者就以惊人的速度繁殖起来,成了野兔。它们与绵羊争夺食物,破坏草原植被,给畜牧业造成很大

损失。

近年来,我国南方某些沿海地区,一种原产南美洲的叫作薇甘菊的“植物杀手”悄悄地登陆了,在气候温暖、雨量充沛的适宜条件下迅速蔓延开来。没过多久,荔枝树、香蕉园,以及花木扶疏的美丽丘陵和原野,很快就长满了薇甘菊。这些入侵者茂密的藤蔓缠绕或覆盖住当地植物,夺走本应属于当地植物的阳光和养料,使当地植被受到严重破坏。

目前,松材线虫、湿地松粉蚧、美国白蛾等森林害虫的入侵,每年危害我国森林的面积达1 50万公顷。豚草、薇甘菊、紫茎泽兰、飞机草、大米草、水葫芦等恶性杂草已在我国部分地区大肆蔓延,对我国的生物多样性和农业生产造成破坏。

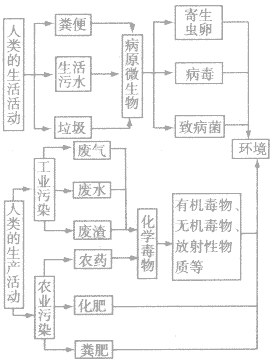

人类破坏环境的污染物的来源:

人类活动对生物圈的影响知识梳理:

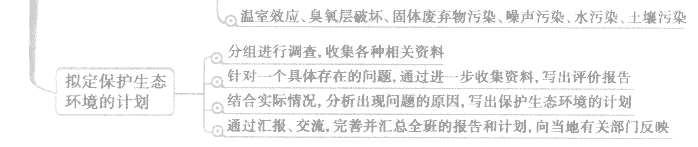

环境污染对生物的影响:

1.温室效应

温室效应是指由于全球二氧化碳等气体的排放量不断增加,导致地球平均气温不断上升的现象。原来,二氧化碳等气体就像温室中的玻璃顶棚一样,既能使太阳光顺畅地透射到大地,又能截留和吸收地表放散出的热量。这就势必导致大气温度升高,全球气候变暖。温室效应使冰川加速融化,海平面逐渐上升,一些地区的台风更加频繁,还有一些地区则更加干旱,最终造成世界各地农作物的减产和多种生物的灭绝。目前,世界各国正在积极研究控制和减少温室气体排放量的措施。

2.臭氧层破坏

在地面空气中的臭氧是一种污染物,对生物有毒害作用,但在大气层的上部,位于大气平流层中的臭氧层却是地球的一个保护层,能阻挡过量的紫外线到达地面。紫外线辐射能被蛋白质和核酸吸收,并破坏蛋白质和核酸的化学键,因此对生物有极大的杀伤力,还能引起基因突变。紫外线能使一此氧分子裂变成游离的氧原子,并和另一砦氧分子结合成臭氧(O3),紫外线也可使臭氧裂变成氧气,在平流层,氧气和臭氧是保持平衡的。但是近年来,人类的活动正在逐渐破坏着这种平衡,使臭氧的分解过程大于合成过程。导致大气中臭氧减少和耗竭的物质主要是平流层内超音速飞机排放的大量含氮废气以及冰箱和空调使用过程中散发出的氟利昂。臭氧层耗损和臭氧层空洞对人类与其他生物的主要危害包括:人类皮肤癌和白内障等疾病的发病率提高;人体免疫系统受到抑制等。

3.固体废弃物的污染

固体废弃物是指人类在生产和生活中丢弃的固体物质,如采矿业的废石、工业的废渣、废弃的塑料制品以及生活垃圾。这些固体废弃物往往含有多种对人体和其他生物健康有害的物质,如果不及时加以利用,长期堆放,越积越多,就会污染生态环境,对人和其他生物的健康造成危害。

4.噪声污染

噪声对人和其他生物的危害是多方面的。

(1)长期在强噪声中工作,听力就会下降,甚至造成噪声性耳聋。

(2)当人的睡眠受到噪声的干扰时,就不能消除疲劳、恢复体力。

(3)噪声会使人处在紧张状态,致使心率加快,血压升高,甚至诱发胃肠溃疡和内分泌系统功能紊乱等疾病。

(4)噪声会使人心情烦躁,不能集中精力学习和工作,并且容易引发工伤和交通事故。

(5)此外,噪声还会降低牛的产乳量,使母鸡的产蛋量减少并使蛋壳变薄等。

5.水污染

水污染是指南于人类活动产生的污染物排入水体,使水和底泥的物理和化学性质以及其中的生物组成发生变化,从而降低水体使用价值的现象。人类活动产生的污染物包括未经处理的工业废水、农业废水和生活污水等。

6.士壤污染

为了追求粮食产量,人们大量使用农药防治虫害。大量的农药污染了土壤,一些农药甚至能在土壤中长期残留,这些农药的残留物还可以通过水的传递,将污染扩散到很远的地方。

动物的数量及类群:

生物圈中的动物多种多样,大约有150万种。

动物的生活方式:

动物的运动方式是多种多样的,主要有飞行、游泳、爬行、行走等。

(1)陆生动物适应陆地生活,运动方式主要是行走、奔跑、跳跃和爬行、如蜥蜴的爬行、熊的行走;

地面上的动物多种多样,有用乳汁哺育后代的哺乳动物,也有体表具角质鳞片,用四肢在地面爬行的爬行动物,生活在陆地上的各种动物油与环境相适应的形态结构。蚯蚓生活在富含复制的湿润土壤中昼伏夜出,以植物的枯叶、朽根和其他有机物为食。

(2)水生生物适应水生环境,运动方式主要是游泳,如鱼靠鳍的摆动、海龟靠四肢的划动。

水中的动物除了鱼类还有腔肠动物(如珊瑚虫、水母);节肢动物(如虾、蟹);软体动物(如河蚌);两栖动物(如青蛙)及哺乳动物。鱼所以能在水中生活是因为两个特点:一个是靠游泳来获取食物和防御敌害,一个是能在水中呼吸。

(3)空中飞行的动物适应空中生活,如鸟类和昆虫能够在空中振翅飞行或滑翔

先是无脊椎动物中的昆虫,后来是脊椎动物中的鸟,以及哺乳动物中的蝙蝠,他们既是陆生动物,也适于飞行。

陆地环境与水域环境的比较:

(1)空气中含氧量比水中充足。

(2)水的密度比空气的大。

(3)水温的恒定性。

(4)陆地环境的多样性。

陆生动物适于陆地环境的形态结构的共同特征:

(1)一般都有防止水分散失的结构,如爬行动物具有角质的鳞或甲,昆虫具有外骨骼,以适应陆地干燥的气候。

(2)一般都具有支持躯体和运动的器官,如骨骼和四肢等,以适于陆地运动,便于觅食和避敌。

(3)一般都具有能在空气中呼吸的器官,如肺和气管等。

(4)一般都具有发达的感觉器官和神经系统,以适应多变的陆地环境,及时作出适应性反应。

易错点:

误认为海马、鲸鱼、海豚和海龟都属于鱼类

鱼类有一些特征适于水中生活,如用鳍游泳,用鳃呼吸,终生生活在水中。只有有这些特征的动物才属于鱼类,故海马、鲸鱼、海豚和海龟中只有海马属于鱼类。

鱼类“浮头”现象的辨析:

这是水中缺氧所引起的。在夜晚,由于没有阳光的照射,池塘中的藻类无法进行光合作用释放氧气,但呼吸作用时刻都在进行,消耗了大量氧气。在黎明时分,水中含氧量最低。此时,鱼类因为缺氧,便出现“浮头”,甚至跳出水面的现象,试图从空气中吸取氧气。天亮之后,由于池塘中藻类可以进行光合作用,释放氧气,使水中含氧量大大增加,这时,鱼类可以从水中获得足够的氧,便停止了浮头现象。

各种环境中的动物知识梳理:

动物可以跨越多种环境而生存:

生物圈中动物的活动范围并不只局限于水中、陆地或空中,而是跨越多种环境。例如,鸟类在空中飞行,但还要到陆地或水中栖息;水生动物中的龟、鳖还要到岸边的泥滩上产卵;昆虫中的蚊,幼体生活在水中,成体在陆地上栖息和在空中飞行。

雄性怀孕的海马

海马并不是生活在海里的马,而是一种形状古怪的小型鱼类,如图所示。它有一个与马相似的头,整个身躯像“龙”。从头部和躯干相交的直角状顶端到卷绕的尾尖,形成一条明显的骨栉状脊椎。它平时依靠卷曲的尾部缠住水藻休息,游泳时则将身子垂直地立在水中,利用背鳍的扇动做直升直降的游泳。

海马生儿育女的方式非常特殊,是由雄海马代替雌海马怀孕和生育的。原因是雄海马尾巴前面的下部有一个袋子,叫孵卵囊,此囊是由两层褶皮接在一起构成的。袋前面有一个孔,是雌海马放卵入袋和小海马出袋的通道。每次雌海马将产出的数百枚卵通过此孔塞入雄海马的袋子后,卵胚便在袋里发育成幼海马,直到成熟出世。

海马生活在浅海,以小型甲壳动物为食,主要分布在北太平洋西部,我国沿海都有,尤以南海最多。海马的药用价值极高,与人参齐名,民间有“南方海马,北方人参”之说。

生物多样性面临威胁是各种因素综合作用的结果。人口的快速增长、人们向自然环境索取的资源越来越多,是生物多样性面临威胁的根本原因。

生物多样性面临威胁的原因主要包括以下四个方面:

(1)栖息地的破坏或丧失是导致生物多样性面临威胁的主要原因。

(2)掠夺式的开发和利用:乱砍滥伐,乱捕滥杀。

(3)环境污染。

(4)外来生物入侵。

物种的灭绝是一个自然过程,但目前人为的活动大大加快了物种灭绝的速度。物种一旦灭绝,便不可再生,生物多样性的消失,将造成农业、医药卫生保健、工业方面的根本危机,且造成生态环境的破坏,威胁人类自身的生存。

目前我国越来越多的野生动植物频临灭绝的原因

我国越来越多的野生动植物濒临灭绝的原因是人类的活动改变或破坏了生物赖以生存的环境。

我国特有的珍稀动植物:

金丝猴、白鳍豚、朱鹮、扬子鳄(中生代动物的“活化石”、银杉(植物中的“活化石”“大熊猫”)、珙桐。

与“资料分析:今年的世界环境日的主题是“莫使旱地变荒漠”.地球...”考查相似的试题有:

- 内蒙古草原上生活着的绵羊,在冬季到来之前皮肤上会长出致密的毛,毛的含绒量很高,这是对下列哪一种环境的适应A.寒冷干燥气...

- 下列人类活动对环境有积极影响的是( )A.植树造林B.废水排放C.木材加工D.填海造田

- 埃及的阿斯旺大坝虽然为埃及带来了丰富的电能,但由于大坝挡住了肥沃的淤泥,使尼罗河下游的土地贫瘠化,河里的营养物质减少...

- 空气传播----皮肤病水和饮食传播----乙型脑炎接触传播----流行性感冒生物媒介----痢疾3月22日----世界环境日4月22日---...

- 大雨过后,可以看到许多蚯蚓爬到地面上来,这是由于:( )A.蚯蚓喜欢水多的环境B.雨后地面上食物较多C.土壤中缺少空气D....

- 家兔的牙齿有门齿、臼齿的分化. .

- 结合你所学的知识,谈谈酸雨对人类及其他生物的危害。(4分)

- 下列选项中,不利于社会可持续发展的做法是A.随意排放污水B.开发使用太阳能、风能、生物能等清洁能源C.生活垃圾分类回收D...

- 下列属于我国珍稀的两栖动物的是A.娃娃鱼B.青蛙C.蟾蜍D.牛蛙

- 分析下表的资料后,请回答下列问题。(1)我国哪一类生物在世界上占有的百分比最高? ____________。(2)试计算我国上述的几...