本试题 “如图所示,倾角为37°、足够长的斜面体固定在水平地面上,小木块在沿斜面向上的恒定外力F作用下,从斜面上的A点由静止开始向上作匀加速运动,前进了4.0m抵达B...” 主要考查您对匀变速直线运动的位移与速度的关系

从受力确定运动情况

从运动情况确定受力

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 匀变速直线运动的位移与速度的关系

- 从受力确定运动情况

- 从运动情况确定受力

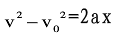

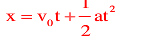

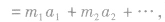

匀变速直线运动的速度-位移公式:

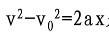

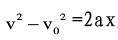

vt2-v02=2as。

适用条件:

匀变速直线运动

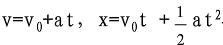

匀变速直线运动的速度-位移公式推导:

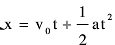

由 可得

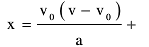

可得 ,将t代入

,将t代入 有

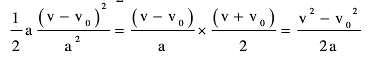

有

,即

,即

注意:

① 是由公式

是由公式 推导而出,一般情况下,对同一过程不能联立三式求解。

推导而出,一般情况下,对同一过程不能联立三式求解。

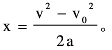

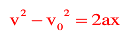

②关系式 中一共有四个物理量,若求其中的一个物理量,需要知道其他的三个物理量。由

中一共有四个物理量,若求其中的一个物理量,需要知道其他的三个物理量。由 可推得

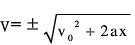

可推得 (v取正值还是负值根据情况判断),

(v取正值还是负值根据情况判断),

③位移与速度的关系式 为矢量式,应用它解题时,若规定初速度

为矢量式,应用它解题时,若规定初速度 的方向为正方向,a与

的方向为正方向,a与 同向时为正值,物体做匀加速运动,a与

同向时为正值,物体做匀加速运动,a与 反向时为负值,物体做匀减速运动。位移

反向时为负值,物体做匀减速运动。位移 ,说明物体通过的位移的方向与物体的初速度的方向相同,位移

,说明物体通过的位移的方向与物体的初速度的方向相同,位移 ,说明位移的方向与初速度的方向相反。

,说明位移的方向与初速度的方向相反。

知识点拨:

对位移和速度关系的两点提醒:

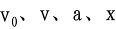

- 注意同一性,即

应是同一研究对象在同一运动过程中的初速度、末速度、加速度及发生的位移。

应是同一研究对象在同一运动过程中的初速度、末速度、加速度及发生的位移。 - 注意矢量性,即以

方向为正方向,其余三量与初速度的方向相同则为正,相反则为负。

方向为正方向,其余三量与初速度的方向相同则为正,相反则为负。

当初速度为零时:

初速度为 |

初速度为0 | |

| 速度公式 |  |

|

| 位移公式 |  |

|

| 速度—位移公式 |  |

|

从受力确定运动情况:

1、知道物体受到的全部作用力,应用牛顿第二定律求加速度,再应用运动学公式求出物体的运动情况。

2、分析这两点问题的关键是抓住受力情况和运动情况的桥梁——加速度。

3、由物体的受力情况求解物体的运动情况的一般方法和步骤:

①确定研究对象,对研究对象进行受力分析,并画出物体的受力图;

②根据力的合成与分解的方法,求出物体所受的合外力(包括大小和方向);

③根据牛顿第二定律列方程,求出物体的加速度;

④结合给定的物体运动的初始条件,选择运动学公式,求出所需的运动参量,并分析讨论结果是否正确合理。

动力学中临界、极值问题的解决方法:

(1)在运用牛顿运动定律解决动力学有关问题时,常常会讨论相互作用的物体是否会发生相对滑动,相互接触的物体是否会发生分离等,这类问题就是临界问题。临界问题是指物体的运动性质发生突变,要发生而尚未发生改变时的状态。此时运动物体的特殊条件往往是解题的突破口。本部分中常出现的临界条件为:

①绳子或杆的弹力为零;

②相对静止的物体间静摩擦力达到最大,通常在计算中取最大静摩擦力等于滑动摩擦力;

③接触面间弹力为零,但接触物体的速度、加速度仍相等。临界状态往往是极值出现的时刻,题目中常出现隐含临界状态的词语,如“最大”“最小”“最短”“恰好”等.

(2)解决临界问题的关键是要分析出临界状态,例如两物体刚好要发生相对滑动时,接触面上必出现最大静摩擦力,两个物体要发生分离时,相互之间的作用力——弹力必定为零。

(3)解决临界问题的一般方法

①极限法:题设中若出现“最大”“最小…‘刚好”等这类词语时,一般就隐含着临界问题,解决这类问题时,常常是把物理问题(或物理过程)引向极端,进而使临界条件或临界点暴露出来,达到快速解决有关问题的目的。

②假设法:有些物理问题在变化过程中可能会出现临界问题,也可能不出现临界问题,解答这类问题,一般要用假设法。

③数学推理法:根据分析的物理过程列出相应的数学表达式,然后由数学表达式讨论出临界条件。

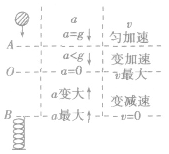

变加速运动过程的分析方法:

力可以改变速度的大小,也可以改变速度的方向。在牛顿运动定律的应用中,常常会出现物体在变力作用下,对物体的运动情况作出定性判断。处理此类问题的关键是抓住力或加速度与速度之间的方向关系,即同向加速,反向减速,而至于加速度变大或变小,只是影响速度改变的快慢,如在分析自由下落的小球,下落一段时间与弹簧接触后的运动情况时,从它开始接触弹簧到弹簧被压缩到最短的过程中,加速度和速度的变化情况讨论如下(过程图示如图).

①小球接触弹簧上端后受两个力作用:向下的重力和向上的弹力,在接触后的前一阶段,重力大于弹力,合力向下,因为弹力F=kx不断增大,所以合力不断变小,故加速度也不断减小,由于加速度与速度同向,因此速度不断变大。

②当弹力逐渐增大到与重力大小相等时,合外力为零,加速度为零,速度达到最大。(注意:此位置是两个阶段的转折点)

③后一阶段,即小球到达上述平衡位置之后,由于惯性仍继续向下运动,但弹力大于重力,合力向上,且逐渐变大,因而加速度逐渐变大,方向向上,小球做减速运动,因此速度逐渐减小到零,到达最低点时,弹簧的压缩量最大。

从运动情况确定受力:

1、知道物体的运动情况,应用运动学公式求出物体的加速度,再应用牛顿第二定律,推断或者求出物体的受力情况。

2、分析这类问题的关键是抓住受力情况和运动情况的桥梁——加速度。

3、求解动力学这两类问题的思路,可由下面的框图来表示。

瞬时加速度问题的解决方法:

分析物体在某一时刻的瞬时加速度,关键是分析瞬时前后的受力情况及运动状态,再由牛顿第二定律求出瞬时加速度。此类问题应注意以下两种基本模型。

(1)刚性绳(或接触面):可认为是一种不发生明显形变就能产生弹力的物体。若剪断(或脱离)后,其弹力立即消失,不需要考虑形变恢复时间。一般题目中所给的细绳(线)和接触面,在不加特殊说明时,均可按此模型处理。解决此模型的关键在于分析情景突变后的过程,利用过程的初状态分析求解状态突变后的瞬时加速度。

(2)弹簧(或橡皮绳):此类物体的特点是形变量大,形变恢复需要较长时间。在瞬时问题中,其弹力的大小往往可以看成不变。但当弹簧的一端不与有质量的物体连接时,轻弹簧的形变不需要时间,弹力可以突变。解决此类问题时需利用情景突变前的受力来确定情景突变后瞬间的受力及加速度。

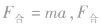

动力学范围的整体法与隔离法:

处理连接体问题的方法有整体法和隔离法。

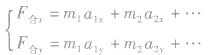

1.整体法将一组连接体作为一个整体看待,牛顿第二定律中 是整体受的合外力,只分析整体所受的外力即可(因为连接体的相互作用力是内力,可不分析),简化了受力分析。在研究连接体时,连接体各部分的运动状态可以相同,也可以不同。当连接体各部分运动状态不同时,整体的合外力等于各部分质量与各部分加速度乘积的矢量和,即F合

是整体受的合外力,只分析整体所受的外力即可(因为连接体的相互作用力是内力,可不分析),简化了受力分析。在研究连接体时,连接体各部分的运动状态可以相同,也可以不同。当连接体各部分运动状态不同时,整体的合外力等于各部分质量与各部分加速度乘积的矢量和,即F合 写成分量形式有:

写成分量形式有:

如果待求的问题不涉及系统内部的相互作用时,就可以采用整体法。

2.隔离法在求解连接体的相互作用力时采用,将某个部分从连接体中分离出来,其他部分对它的作用力就成了外力。

整体法与隔离法在研究连接体问题时经常交替使用。

与“如图所示,倾角为37°、足够长的斜面体固定在水平地面上,小木...”考查相似的试题有:

- 如图所示,倾斜角度为37°的斜面,由AB和BC两部分组成.其中光滑的AB部分长为0.75m;粗糙的BC部分长为1.5m.物块(可看成质点...

- 某汽车沿一直线运动,在t时间内通过的路程为L,在处速度为V1,在t/2处速度为V2,则该汽车做( ) A.匀加速运动,V1>V2 B....

- 如图所示,两根相距为d足够长的平行光滑金属导轨位于水平的xoy平面内,导轨与x轴平行,一端接有阻值为R的电阻.在x>0的一侧...

- 物体从静止开始作匀加速直线运动,第2s内的位移是6m,则其加速度是__________m/s2,速度从6m/s增大到10m/s所发生的位移是____...

- 如图所示,轻绳跨过定滑轮(与滑轮间的摩擦不计)一端系一重力为Mg的物体,一端用F= 3Mg的竖直向下的拉力作用,结果物体M上升...

- 一个质量是2kg的物体原来静止在粗糙水平面上,物体与水平面间的摩擦因数为0.3,在10N的水平恒力 作用下,5s末的速度是多大,5...

- 物体在与其初速度方向一致的外力F的作用下做直线运动,合外力F的大小随时间t的改变情况如图所示,则物体的速度[ ]A、先变小后...

- 如图所示,质量为2kg的物体静止在水平地面上,物体与水平地面间的动摩擦因数为0.5。物体受到水平向右大小为20N的拉力F作用时...

- 在倾角θ=30°的斜面上有一滑块,滑块的质量m=2.0kg,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.23。滑块由静止开始沿斜面下滑,在运动中...

- 两个完全相同的物块a、b质量为m=0.8kg,在水平面上以相同的初速度从同一位置开始运动,图中的两条直线表示物体受到水平拉力F...