本试题 ““莫问桑田事,但看桑落洲。数家新住处,昔日大江流。古岸崩欲尽,平沙长未休。想应百年后,人世更悠悠。”读唐朝诗人胡玢的诗,结合图和所学知识,回答1—2题。...” 主要考查您对地图的基本知识

地球自转的地理意义

内力作用与地貌

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 地图的基本知识

- 地球自转的地理意义

- 内力作用与地貌

按一定比例运用符号、颜色、文字注记等描绘显示地球表面的自然地理、行政区域、社会经济状况的图。

1、方向

(1)一般地图:面对地图上北下南,左西右东。

(2)指向标地图:指向标的箭头指向北方。

(3)有经纬网的地图:经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

2、图例与注记

图例是地图上表示各种地理事物的符号;而注记则是地图上用来说明山脉、河流、国家、城市等名称的文字。

例如:“▲泰山1532.7米”中“泰山”和“1532.7米”是注记,“▲”属于图例。

3、比例尺

(1)概念:比例尺=图上距离/实际距离。

(2)表示方法:数字式、文字式、线段式。

(3)大小比较:分母越大,比例尺越小,反之越大。

(4)比例尺大小与表示范围和内容详略的关系。

图幅大小相同时:

①比例尺越大,地图上所表示的实地范围越小,内容越详细。

②比例尺越小,地图上所表示的实地范围越大,内容越简略。

③大范围地图多选用较小的比例尺,小范围地图多选用较大的比例尺。

实地范围相同时:

①比例尺越大,图幅面积越大,内容越详细。

②比例尺越小,图幅面积越小,内容越简略。

(5)比例尺的缩放

将原比例尺放大到n倍;原比例Xn

将原比例尺放大n倍;原比例X(n+1)

将原比例尺缩小到1/n;原比例X1/n

将原比例尺缩小1/n;原比例X(1-1/n)

比例尺缩放后,原面积之比变为缩放倍数的平方。

(6)实地面积的计算

实地面积=图上面积÷地图比例尺的平方

(7)海拔高度和相对高度

①海拔高度:

地面某个地点高出海平面的垂直距离,叫做海拔高度。在地图上用海拔高度表示地面高度;等高线图上所标的注记数字均为海拔高度。

0米线表示海平面,也是海岸线;200米线区分平原和低丘;500米、1000米线显示低山丘陵或高原;2000米、3000米线反映中山和高原;4000米反映高原和高山的特征。

②相对高度:

地面某个点高出另一地点的垂直距离,叫做相对高度。相对高度的数值可能比海拔高度小,也可能比海拔高度大。

相对高度的计算:

1)在剖面图上的两地相对高度,就是某个地点高出另一地点的垂直距离,即两地海拔高度的差

2)在等高线图上计算一座山、一个陡崖或任意两点间的相对高度是近年来常考查的知识点,一是可能求最大的相对高度,二是可能求最小的相对高度。依据数学相关知识不难得出相对高度的取值范围公式是:(x-1)*h≤H<(x+1)*h(其中H为相对高度,h为等高距,x为重合的或两点间的等高线条数)。

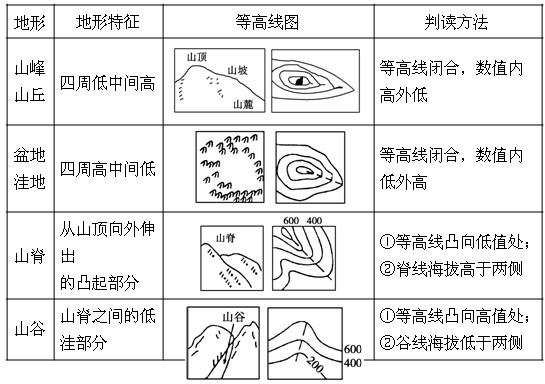

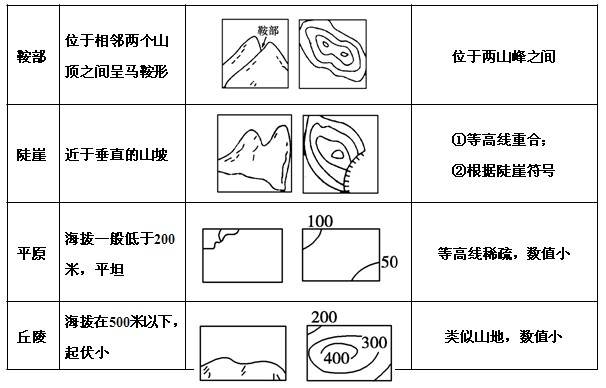

判断地形、地势特征:

地球自转的地理意义:

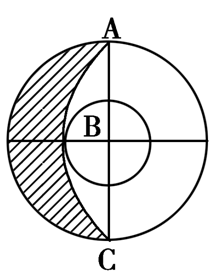

1、昼夜更替:

此处需要注意,容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。

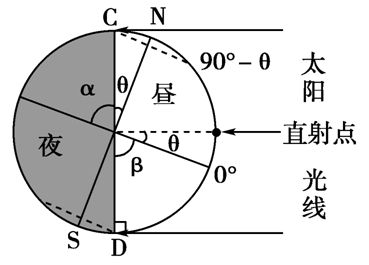

(1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°;

(2)太阳直射光线与晨昏线成90°;

(3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)最小纬线圈切点B的纬度之和等于90°;

如当太阳直射在北回归线(23°26′N)时,切点B的纬度为66°34′N。

当太阳直射在20°S时,切点B的纬度为70°N。

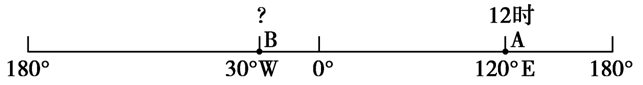

2、地方时与区时:

(1)地方时

概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。因此,不同经线上具有不同的地方时。

随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。

正午太阳高度是正午时太阳光线与地面的夹角,是一日内最大的太阳高度。

经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。

南、北极点不计地方时;东早西迟;

经度每隔15°,地方时相差1小时;

经度每隔1°,地方时相差4分钟;

①求经度差

②把经度差转换为时间差

③东加西减:

若所求地在已知地的东面,加上时间差;

若所求地在已知地的西面,减去时间差。

(2)时区和区时

①时区的划分

2)以0°经线为中央经线,向东、西方向各取7.5°,合计为15°,该时区称为中时区(或零时区)。

3)以中时区为起点,向东、西方向各划分12个时区。180°经线是东、西十二时区共同的中央经线。

注意:中时区、东西十二区的特殊性

②区时

定义:每个时区都以其中央经线的地方时作为该区的区时。

中央经线=时区数×15°

例如:东八区的中央经线是120°E;西五区的中央经线是75°W

区时计算:

求所在地的时区

求时区差

东加西减:

若所求时区在已知时区的东面,加上时区差;

若所求时区在已知时区的西面,减去时区差。

(3)日期变更:

抓住两个要点:

确定180°经线

确定0点或者24点所在的经线

地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。

地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。因此,就会产生惯性离心力。这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。

1、昼夜更替:

此处需要注意,学生容易理解为自转产生了昼夜现象,但地球不自转仍有昼夜现象,在一年中地球公转也会使某一地有一次昼夜变化,只有地球不停地自转,才会产生昼夜更替现象。

(1)在晨昏线上各地,太阳高度为0°;

(2)太阳直射光线与晨昏线成90°;

(3)直射点A与晨昏线和极昼(夜)最小纬线圈切点B的纬度之和等于90°;如当太阳直射在北回归线(23°26′N)时,切点B的纬度为66°34′N。当太阳直射在20°S时,切点B的纬度为70°N。

2、地方时与区时:

(1)地方时概念:因经度不同而出现不同的时刻,称为地方时。因此,不同经线上具有不同的地方时。

随地球自转,一天中太阳东升西落,太阳经过某地天空的最高点时为此地的地方时12点。

正午太阳高度是正午时太阳光线与地面的夹角,是一日内最大的太阳高度。

经度相同的地方,地方时相同;经度不同的地方,地方时不同。

南、北极点不计地方时;东早西迟;经度每隔15°,地方时相差1小时;经度每隔1°,地方时相差4分钟。 3、地方时的计算:

3、地方时的计算:

①求经度差

②把经度差转换为时间差

③东加西减:

若所求地在已知地的东面,加上时间差;

若所求地在已知地的西面,减去时间差。

(2)时区和区时

①时区的划分  1)以15°划分为一个时区.全球划分为24个时区.

1)以15°划分为一个时区.全球划分为24个时区.

2)以0°经线为中央经线,向东、西方向各取7.5°,合计为15°,该时区称为中时区(或零时区)。

3)以中时区为起点,向东、西方向各划分12个时区。180°经线是东、西十二时区共同的中央经线。

注意:中时区、东西十二区的特殊性。

②区时

定义:每个时区都以其中央经线的地方时作为该区的区时。

中央经线=时区数×15° 例如:东八区的中央经线是120°E;西五区的中央经线是75°W

区时计算:

求所在地的时区

求时区差东加西减:

若所求时区在已知时区的东面,加上时区差;

若所求时区在已知时区的西面,减去时区差。

(3)日期变更:抓住两个要点:确定180°经线确定0点或者24点所在的经线

3、物体水平运动的方向产生偏向:

地球上水平运动的物体,无论朝哪个方向运动,都会发生偏向,在北半球偏右,在南北半球偏左。赤道上经线是互相平行的,无偏向。

4、自转对地球形状的影响:

地球在自转过程中,球上各质点都在绕着地轴作圆周运动。因此,就会产生惯性离心力。这种离心力随着物体距离地轴半径的增大而增大,也就是说,从赤道向两极,惯性离心力逐渐减小。使得地球由两极向赤道逐渐膨胀,长期作用使地球变成两极稍扁、赤道略鼓的椭球体形状。

昼夜现象的产生:

(1)昼夜现象产生是由于“地球不透明、不发光、太阳只能照亮地球表面的一半”造成的。昼夜交替是地球的自转造成的。

(2)若地球不自转,也不公转,有昼夜现象,但无昼夜交替现象;若地球只公转不自转,既有昼夜现象,也有昼夜交替现象,只不过昼夜交替的周期为一年。

地转偏向力需要注意的问题:

地转偏向力只改变物体运动的方向,并 不改变物体运动速度的大小。地转偏向力的方向与物体水平运动的方向相垂直。

地方时计算技巧:

已知某一点时刻,求另一点时刻时,可用数轴法。具体方法如下:把某一条纬线变形为一个数轴,0°为原点,东经度为正值,西经度为负值。把A(已知时间、地点)、B(未知时间、地点)落实在数轴上。无论A、B实际方向关系如何,在数轴上,若B在A东,由A求B就要加;若B在A西,由A求B就要减。

晨昏线的特点及应用:

晨昏线又叫做晨昏圈,其中半个圆圈代表晨线,半个圆圈代表昏线。

1.晨昏线(圈)的特点

(1)晨昏圈是一个大圆,将地球平分成昼半球和夜半球两部分。

(2)晨昏线上各地,太阳高度为0°;昼半球太阳高度>0°,夜半球太阳高度<0°。

(3)晨昏圈所在平面始终与太阳光线垂直。

(4)晨昏线和极昼圈(极夜圈)的切点的纬度与太阳直射点的纬度之和等于90°(如上图中α+θ=β+θ=90°)。晨昏线和极昼圈的切点(如上图中C)地方时为24时(0时);晨昏线和极夜圈的切点(如上图中D)地方时为12时。

(5)晨昏线(圈)在春秋分时与经线圈重合,二至时与极圈相切。

(6)晨昏线以15°/小时的速度自东向西移动。

2.晨昏线的应用

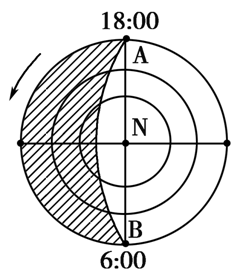

(1)确定地球的自转方向若右图中AB为昏线,则地球呈逆时针方向自转;若BC为昏线,则地球呈顺时针方向自转。

(2)确定地方时过晨线与赤道交点的经线地方时是6∶00,过昏线与赤道交点的经线地方时是18∶00,如右图中BN地方时是6∶00, AN地方时是18∶00。

(3)确定日期和季节

①晨昏线经过南、北极点(与经线重合)可判定这一天为3月21日或9月23日,节气是春分日或秋分日。

②晨昏线与极圈相切:北极圈及其以北出现极昼(南极圈及其以南出现极夜),日期是6月22日前后,节气是夏至日;北极圈及其以北出现极夜(南极圈及其以南出现极昼),日期是12月22日前后,节气是冬至日。

(4)确定太阳直射点的位置

①确定纬度:与晨昏线相切的纬线度数与太阳直射点的度数互余,晨昏线与地轴夹角的度数等于太阳直射点的纬度。

②确定经线:与晨线(昏线)和赤道交点相差90°且大部分或全部在昼半球一侧的经线是太阳直射的经线;过晨昏线与纬线切点,且大部分在昼半球的经线是太阳直射的经线。

(5)确定昼夜长短

晨昏线将地球上的纬线分成昼弧和夜弧两部分,昼长等于该纬线昼弧所跨经度除以15°的商,夜长是夜弧所跨经度除以15°的商。

(6)确定日出、日落时间

某地的日出时间就是该地所在纬线与晨线交点的地方时;日落时间就是该地所在纬线与昏线交点的地方时。

(7)确定极昼、极夜的范围

晨昏线与哪个纬线圈相切,该纬线圈与极点之间的纬度范围内就会出现极昼或极夜现象,南、北半球的极昼、极夜现象正好相反。

内力作用:

1、定义:有自然力引起的地壳的物质组成、内部结构和地表形态发生变化的各种作用。

2、能源来源与分类:

地球内能→内力作用:地壳运动、岩浆活动、变质作用、地震等。

{

太阳能、重力能等→外力作用。

内、外力共同作用,内力是主导。

3、表现形式

①地壳运动(最主要形式):按运动方向可分为水平运动和垂直运动。水平运动指组成地壳的岩层,沿平行于地球表面方向的运动。也称造山运动或褶皱运动。该种运动常常可以形成巨大的褶皱山系,以及巨型凹陷、岛弧、海沟等。垂直运动,又称升降运动、造陆运动,它使岩层表现为隆起和相邻区的下降,可形成高原、断块山及凹陷盆地和平原,还可引起海侵和海退,使海陆变迁。(全球以水平运动为主)

②变质作用:是指先已存在的岩石受物理条件和化学条件变化的影响,改变其结构、构造和矿物成分,成为一种新的岩石的转变过程。

③岩浆活动:自岩浆的产生、上升到岩浆冷凝成岩的全过程称为岩浆活动。

(3)对地形的影响:形成高大的山脉、高原,使地表起伏。

| 分类 | 能量源 | 表现 | 结果 | |

| 地质作用 | 内力 | 地球内部热能 | 地壳运动、演讲活动、变质作用、地震 | 高低起伏 |

| 外力 | 太阳能、重力能 | 风化、侵蚀、搬运、堆积、固结成岩 | 趋于平坦 |

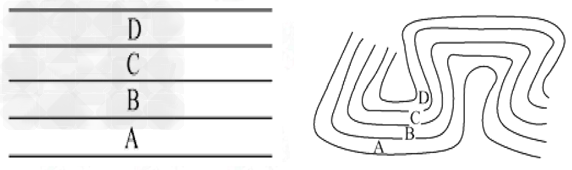

地质剖面图的判读与分析:

判读地质图的一般步骤:地质图分为剖面图和平面图,通常可按以下步骤进行判读分析:

1、看图例、比例尺。通过图例可以了解图示地区出露哪些岩层及其新老关系;看比例尺可以知道其缩小的程度。

2、根据岩层的新老关系分析图内的地质构造特征。

分析图示是向斜还是背斜,地层有无缺失,各层是否含有化石,含什么化石,化石是什么地质年代形成的;

有无断层,断层部位在什么地方;

有无侵入岩,是什么时代侵入的,地质构造与矿产分布有什么关系等。

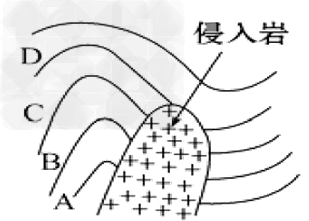

以下图为例,图中A--D表示岩层,且岩层年龄A>B>C>D。

情况一:若地层呈水平状态,并且从下到上依次由老到新连续排列,说明在相应地质年代里,地壳稳定,地理环境没有发生明显变化。

情况二:若地层出现倾斜甚至颠倒,说明地层形成后,因地壳水平运动使岩层发生褶皱,地层颠倒是因为地壳运动剧烈,岩层发生强烈褶皱所致。

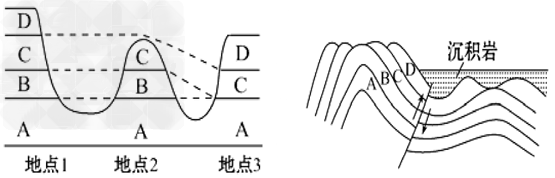

以下图为例,图中A--D表示岩层,且岩层年龄A>B>C>D:

情况三:若地层出现缺失,形成原因可能有:

①在缺失地层所代表的年代,发生了地壳隆起,使当地地势抬高,终止了沉积过程;

②当时开始有沉积作用,地壳隆起后,原沉积物被剥蚀完毕;

③当时、当地气候变化,没有了沉积物来源。

情况四:若侵蚀面上覆有新的岩层,说明是由该地地壳下沉或相邻地区上升形成的。

以下图为例,图中A--D表示岩层,且岩层年龄A>B>C>D:

情况五:若地层中有侵入岩存在,说明围岩形成之后又发生了岩浆活动,岩浆活动晚于围岩形成时代。

与““莫问桑田事,但看桑落洲。数家新住处,昔日大江流。古岸崩欲...”考查相似的试题有:

- 在地球表面上,决定太阳直射最北和最南界线的条件是( )A.地球的自转运动 B.地球的球体形状C.地球在宇宙中的位置D.黄赤交...

- 下图中,①~④箭头表示洋流的流向。读图,回答下列问题。小题1:关于图中①~④洋流的叙述正确的是 A.①洋流的形成与气压带风带季...

- 读甲地正午太阳高度年变化图。回答下列问题。小题1:甲地某日日出时间为7:20(北京时间),白昼长14小时,正午太阳高度的年变...

- 某校学生在学习活动中设计了太阳能热水器,如图。为了使太阳能热水器有最好的效果,需要经常调节滑动支架,使正午太阳光线直...

- 下图为某日全球正午太阳高度分布图,读图完成下列问题。此日A.全球昼长从70°S向北递增B.太阳直射点向北移动C.地球公转速度...

- 若地球没有自转,只有公转,则会出现:A地球上没有昼夜现象 B 地球上昼夜更替的周期为一年C地球上昼夜更替的周期为半年 D 地...

- 北京时间2007年10月24日18时05分,“嫦娥一号”探测器从西昌卫星发射中心成功发射。卫星发射后,经过8次变轨后,于11月7日正式...

- 华山的地质成因是A.向斜成山B.背斜成山C.断层形成的块状山地D.褶皱形成的山地

- 2010年,北大西洋极圈附近某岛发生大规模火山喷发。据此回答。1.导致此次火山灰蔓延,从而影响航空业的气压带和风带是A.副极...

- 下列各地形类型中,是由板块相互碰撞作用形成的是( )A.喜马拉雅山B.东非大裂谷C.珊瑚礁D.大西洋