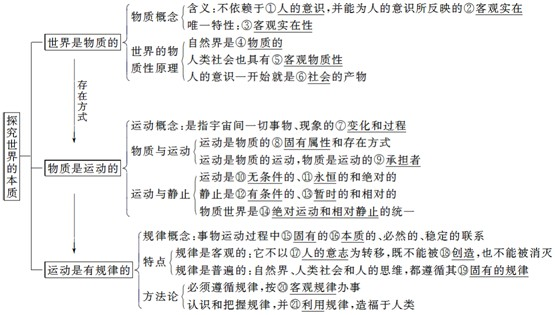

本试题 “2010年10月1日, 嫦娥二号卫星成功发射,开始了月球之旅。26日控制中心对嫦娥二号卫星实施了降轨控制,卫星成功进入了远月点100公里、近月点15公里的试验轨道...” 主要考查您对自然界以及人类社会的物质性

物质的运动有规律

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 自然界以及人类社会的物质性

- 物质的运动有规律

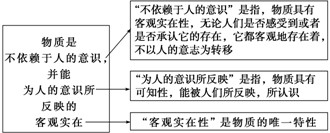

辩证唯物主义物质概念:

辩证唯物主义物质概念认为物质是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。

哲学上的物质概念与具体的物质形态:

提示:

哲学上的物质概念

具体的物质形态

区别

特性

唯一特性是客观实在性

除客观实在性以外,还有其自身的个别属性

存在状态

不生不灭、永恒存在

有生有灭

联系

物质是对具体的物质形态的概括抽象;物质依赖于具体的物质形态,离开具体的物质形态,就没有了物质。不能用物质代替具体的物质形态,否则就看不到世界的丰富多彩。同样,也不能用具体的物质形态代替物质,否则又会抹杀世界的物质性

(1)物质是对物质具体形态共性的概括,与物质具体形态是共性与个性的关系,而不是整体与部分的关系。

(2)要明确哲学的物质概念与自然科学的物质概念的关系:自然科学的物质概念只涉及自然界中的物质形态的具体特征,而哲学上讲的物质概念则概括了世界上所有物质具体形态的共同特点,即客观实在性。

对物质含义的理解:

①物质的内涵是不依赖于人的意识,并能为人的意识所反映的客观实在。物质的外延是自然界和人类社会中的万事万物的总和。

②客观实在是一种客观存在,客观存在不仅包括具有客观实在性的物质现象,还包括具有客观实在性的精神、意识现象。

世界的真正统一性在于它的物质性:

①哲学意义上的世界,可分为主观世界和客观世界。客观世界包括自然界和人类社会,主观世界是指人的意识。

②世界是物质的世界,世界的真正统一性就在于它的物质性。

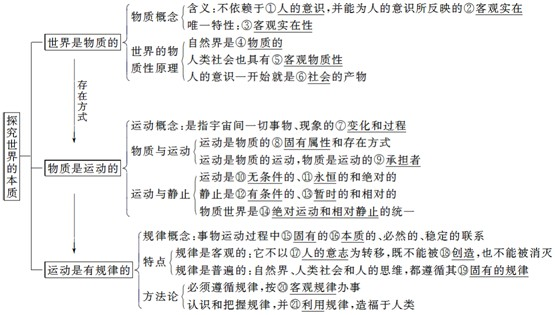

探究世界的本质:

运动和静止的含义:

①运动是指宇宙间一切事物、现象的变化和过程。运动是无条件的、永恒的和绝对的。

②静止是运动的一种特殊状态。静止是有条件的、暂时的和相对的。

运动与物质的关系:

|

关系 |

理解 |

强调 |

误区 |

| 物质是运动的物质,运动是物质的固有属性和存在方式 | 任何具体的物质形态只有在运动中才能保持自己的存在,世界上不存在脱离运动的物质 | 侧重强调物质离不开运动 | 离开运动谈物质会导致形而上学 |

| 运动是物质的运动,物质是运动的承担者 | 任何运动都有自己的承担者或者叫载体。离开物质载体的运动是不存在的 | 侧重强调运动离不开物质 | 离开物质谈运动会导致唯心主义 |

运动与静止的关系:

|

|

运动 |

静止 | |

| 区别 | 含义 | 宇宙间一切事物、现象的变化和过程 | 两种情形:一是指事物之间的空间位置保持不变;二是指事物某一方面的性质在一定时期内基本不变 |

| 性质 | 无条件的、永恒的和绝对的 | 有条件的、暂时的和相对的 | |

| 联系 | ①静止是一种不显著的运动,是运动的特殊状态;动中有静,静中有动,世界上一切事物的存在和发展,都是绝对运动和相对静止的统一。②只承认静止而否认运动是形而上学的不变论,只承认绝对运动而否认相对静止则导致相对主义和诡辩论 | ||

提示:辩证法运用联系的、发展的、全面的观点看问题;形而上学运用孤立的、静止的、片面的观点看问题;相对主义只承认绝对运动而否认相对静止。

全面认识相对静止:

①是一种不显著的运动、特殊的运动。

②是事物处于量变状态。

③是构成事物的矛盾双方相互依存,矛盾主次方面的地位没有发生易位。

尊重客观规律与发挥主观能动性:

|

正确认识 |

错误倾向 |

启发 | |

| 规律的客观性 | 规律是客观的,是不以人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。尊重客观规律是充分、有效地发挥主观能动性的前提 | 认为人在规律面前无能为力 | 在做选择题的过程中,凡是看到选项中出现“人可以改变规律”、“人可以创造规律”、“人可以消灭规律”、“人可以凌驾于规律之上”、“人在规律面前无能为力”、“人只能任规律摆布”等说法,都可以直接排除 |

| 人的能动性 | 人在规律面前并不是无能为力的。发挥主观能动性是认识和利用规律的必要条件。人可以在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式利用规律,改造客观世界,造福于人类 | 认为人可以凌驾于规律之上 |

规律的概念:

规律是事物运动过程中固有的本质的、必然的、稳定的联系。

提醒:

(1)规律不等于规律现象,后者是前者的表现。

(2)规律的客观性,说明规律无好坏之分。

(3)规则、规定、守则、定律、定理、公式、公理、法律等都不是规律,它们是主观的,是规律的反映,但不是规律。

规律的客观性和普遍性:

(1)规律具有客观性。规律的存在和发生作用是不以人的意志为转移的,它既不能被创造,也不能被消灭。规律的客观性突出地表现为它是不可抗拒的。

(2)规律具有普遍性。规律是普遍的,一切事物的运动变化和发展都是有规律的。自然界、人类社会和人的思维,在其运动变化和发展的过程中,都遵循其固有的规律。

(3)规律的客观性和普遍性原理要求我们,必须遵循规律,要按照客观规律办事。违背规律会受到规律的惩罚。

规律是可以认识和利用的:

人们在规律面前不是无能为力的,人们能够在认识和把握规律的基础上,根据规律发生作用的条件和形式,利用规律,造福人类。人们对规律的利用体现在两方面:

①人们能够利用对规律的认识,预见事物发展的趋势和方向,指导实践活动。

②人们可以利用对规律的认识,改变或创造条件,限制某些规律发生破坏作用的范围,使人们少受其害或免受其害,直到变害为利,为人类造福。

探究世界的本质:

与“2010年10月1日, 嫦娥二号卫星成功发射,开始了月球之旅。26日...”考查相似的试题有:

- 漫画《放生》给我们的哲学启示是 ( )①要正确发挥主观能动性 ②要善于分清主流和支流 ③要用联系的观点看问题 ④要做到主观符合客...

- 新华网东京3月12日电 (记者蓝建中)日本东北地区太平洋海域11日下午发生里氏8.8级的巨大地震,引发的海啸几乎袭击了日本列岛太...

- “拔苗助长”事与愿违,“庖丁解牛”事半功倍。这两则寓言故事反映的同一哲理是 ( )A.不同的人对同一事物会有不同的反映B.人具...

- 航天员王亚平于2013年6月20日进行太空授课,讲解失重条件下物体运动的特点等物理知识,激发青少年崇尚科学、探索未知的热情与...

- “横看成岭侧成蜂,远近高低各不同,不识庐山真面目,只缘身在此山中。”这首诗说明的哲学道理是A.人们永远不可能认识事物的真...

- 人类经过长期的生产劳动,已使自然界的面貌发生了巨大的变化,甚至可以说人类所到之处都留下了自己意识的印记。这说明[ ]A....

- (20分)“发展海洋经济”首次写入国家“十二五”规划的建议草案,海洋经济被提到了国家战略高度。作为全国海洋经济发展试点省,...

- 我国农村的生产力水平决定了必须实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。这一事实说明[ ]A.社会是客观世界发展的...

- 世界总是在动荡中前行的。最近,国内外接连发生了很多事情,引起了世人的关注,让世人留下了太多的记忆和思考。材料一受埃及...

- 为了杜绝“干部出数字,数字出干部”的消极腐败现象,准确衡量各地各部门的工作业绩,同时为制定政府的宏观政策提供科学的统计...