本试题 “阅读下列材料,回答问题。材料一 1851年,工业革命正如火如荼,西方的生产力进入了“自驱动发展”的起飞阶段,为了显示国家的实力,英国政府在伦敦海德公园举办...” 主要考查您对法律制度走向健全(82年宪法)

民主制度的重建与完善

新中国的成立

第一次工业革命

第二次工业革命

社会主义市场经济体制的建立(“南方谈话”)

浦东的开发和开放

世博会的开办

新中国社会生活新风尚

中国近现代铁路与公路

中国近现代水运与航空

等考点的理解。关于这些考点您可以点击下面的选项卡查看详细档案。

- 法律制度走向健全(82年宪法)

- 民主制度的重建与完善

- 新中国的成立

- 第一次工业革命

- 第二次工业革命

- 社会主义市场经济体制的建立(“南方谈话”)

- 浦东的开发和开放

- 世博会的开办

- 新中国社会生活新风尚

- 中国近现代铁路与公路

- 中国近现代水运与航空

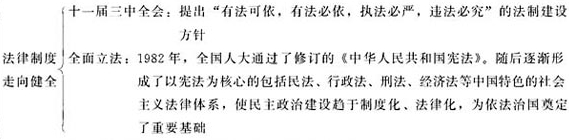

1982年宪法:

1978年中共十一届三中全会提出“有法可依,有法必依,执法必严,违法必究”的法制建设方针。此后为刘少奇案平反。1982年,通过了修订的《中华人民共和国宪法》,这是我国现行宪法。1999年,九届全国人大把依法治国,建立社会主义法治国家写进宪法,使中国的民主法制建设达到新的高度,成为中国法制建设的里程碑。

法律制度走向健全:

(1)措施:

①提出法制建设方针:“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”。

②平反冤假错案:为刘少奇平反昭雪,在全国范围内平反各种冤假错案。

③1982年修订《中华人民共和国宪法》。

(2)成就:

形成了以宪法为核心的包括民法、行政法、刑法、经济法等中国特色的社会主义法律体系,使民主政治建设趋于制度化、法律化,为依法治国奠定了基础。

法律制度走向健全:

民主制度的重建与完善:

1、内容:

(1)恢复社会主义民主政治制度:

①重新召开各级人民代表大会和人民政治协商会议。

②1982年确立“长期共存,互相监督,肝胆相照,荣辱与共”的方针。

(2)重视民族工作:1984年颁布实行《中华人民共和国民族区域自治法》,明确规定,民族区域自治是中国的一项基本政治制度。

(3)进一步加强和扩大基层民主,推进农村的民主制度建设。1998年,第九届全国人大常务委员会通过《中华人民共和国村民委员会组织法》,进一步加强和扩大基层民主。

2、意义:

①高全民法律素质和法制观念

②依法打击各种违法犯罪行为

③经济领域,保护生产者和消费者的权益

④加强对政府、法院、检察院执法情况的检察和监督

开国大典:

中华人民共和国开国大典是指1949年10月1日在北京(前称北平)为中华人民共和国中央人民政府成立而举行的仪式,标志着中华人民共和国的建立。中华人民共和国政府此后定10月1日为国庆节。

新中国成立的条件:

1、人民解放战争已在全国范围内取得基本胜利;

2、国民党反动政府已被推翻;

3、中共七届二中全会决议和毛泽东的《论人民民主专政》,为新中国的成立奠定了理论、方针和路线基础;

4、全国人民热烈拥护在中共领导下成立中央人民政府。

开国大典历史背景:

中国的第二次国共内战进行到1949年下半年,中国共产党领导的中国人民解放军已控制了大部分的中国大陆土地。9月时在中国共产党领导下,中国共产党、各民主党派、人民团体与社会各界人士在北平召开了中国人民政治协商会议第一届全体会议,会议决定建立一个国家名称不同于中华民国的新中国,按照《中国人民政治协商会议共同纲领》,这个新国家的国名为中华人民共和国,并定于1949年10月1日举行建国仪式。

9月21日,毛泽东在中国人民政治协商会议第一届全体会议开幕式上宣布:“我们团结起来,以人民解放战争和人民大革命打倒了内外压迫者,宣布中华人民共和国的成立了。”

开国大典事件意义:

1、国际:

壮大了世界和平、民主和社会主义的力量,鼓舞了世界被压迫民族和被压迫人民争取解放的斗争。表明中国终于是一个自主的国家了,表明中国人民可以从东亚病夫成为龙的传人。

2、国内:

开辟了中国历史的新纪元,中国结束了一百多年来被侵略、被奴役的屈辱历史,真正成为独立自主的国家,中国人民从此站起来了,成为了国家的主人。

新中国的成立:

工业革命:

又叫产业革命。是资本主义由工场手工业阶段过渡到机器大生产阶段的一个飞跃。它是生产领域的一次大变革,又是社会关系方面的一场革命。

第一次工业革命兴起于英国原因:

(一个前提,四个条件)

①前提:英国已经建立资本主义制度

②条件:

劳动力,英国通过圈地运动为资本主义的发展提供了大量的自由劳动力;

资本,长期的殖民贸易和殖民掠夺获得大量的财富用于投资;

技术,工场手工业阶段技术的积累并培养了大批技术工人;

市场,随着殖民扩展的步伐,海外市场日益扩大。

③必要性:工厂手工业已无法满足市场的需求——直接原因

第一次工业革命的影响:

1、导致了社会生产力的巨大提高,人类进入“蒸汽时代”。

2、导致了人类生产手段和方式的变化:

①生产组织形式:工厂制度兴起;

②生产方式:工业文明取代了农业文明;

③生活方式:出现了城市化浪潮;

④阶级关系:社会日益分化为工业资产阶级和无产阶级;

⑤社会意识:工业资产阶级的参政要求导致政治变革;资产阶级要求自由经营、自由竞争和自由贸易,加快殖民扩张和掠夺。

第二次工业革命:

19世纪最后30年和20世纪初,科学技术的进步和工业生产的高涨,被称为近代历史上的第二次工业革命。世界由“蒸汽时代”进入“电气时代”。

第二次工业革命的特点:

(1)科学与技术的结合。在第一次工业革命时期,科学和技术尚未真正结合,许多技术上的发明都是一些不具备科学理论知识的工匠依据实践经验而取得的成果。但在第二次工业革命期间,几乎所有工业部门都受到科学发现的影响。

(2)新兴资本主义国家扮演重要角色。第一次工业革命首先发生于英国,重要的新机器和新生产方法都是在英国发明的。就世界范围来看,则是以英国为中心,通过新技术的逐步传播来带动后进国家,其发展进程缓慢而不平衡。第二次工业革命几乎同时发生在德国、美国等几个先进的资本主义国家,一开始就超出一国的范围而具有更广泛的规模,发展的进程也是比较迅速的。

第一次工业革命和第二次工业革命的联系:

(1)就生产力发展而言,第一次工业革命极大地提高了生产力,巩固了资本主义各国的统治基础;第二次工业革命则更加迅猛地推动了生产力的发展,使资本主义经济开始发生重大变化。

(2)就生产方式而言,第一次工业革命确立了近代资本主义生产方式,大机器生产取代了分散的手工工场;第二次工业革命使生产和资本进一步集中生产和资本的高度集中产生了垄断,资本主义开始向帝国主义过渡。

(3)两次工业革命都是在科技发明的基础上进行的,“科学技术是第一生产力”的原理在两次工业革命中得到充分体现。

(4)第一次工业革命中兴起的工业部门,在第二次工业革命中都得到了技术改造,焕发了更强的生命力。

(5)第一次工业革命大大密切了世界各地的联系,资本主义世界体系基本形成;第二次工业革命则使世界形成看一个密不可分的整体,资本主义世界体系最终形成。

(6)第一次工业革命引起了社会结构的大变革,使整个社会日益分裂为两个直接对立的阶级;第二次工业革命则使两大阶级之间的对立更趋明显和激烈。

第二次工业革命概况:

1、条件:

(1)资本主义制度在世界范围确立;

(2)第一次工业革命的基础;

(3)资本主义发展的需要;

(4)科学技术的突飞猛进。

2、表现:

(1)电力的广泛应用(显著表现);

(2)内燃机的创制和使用(深远影响);

(3)化工技术的发展;

(4)钢铁工业等传统工业的进步。

3、成就:

(1)1866年,德国人西门子发明发电机;19世纪70年代,实际可用的发电机问世。

(2)电动机、电灯、电车、电话、电影放映机等问世,人类进入“电气时代”。

(3)新的交通工具:汽车和飞机(内燃机驱动)。

4、意义:是人类跨入电气时代。

第二次工业革命的影响:

(1)工业生产结构的巨大变化。第二次工业革命一方面带动了一个新工业群的出现,如电力工业、电器工业、化学工业、石油工业、汽车工业等;使先进资本主义国家的工业结构发生了变化,它们开始由轻工业为主导转化为重工业为主导,基本上实现了工业化,并为其工业的进一步发展奠定了物质技术基础。

(2)垄断组织的出现。第二次工业革命后,一些新兴的工业部门或者由于生产技术和产品结构复杂,或者由于需要大型的生产设备,只有大批量生产才能赢利,因此企业的规模日益扩大,以适应生产力发展的要求。垄断组织正是适应这一要求而出现的。

(3)世界市场的最终形成。交通工具和通讯手段的进步,使世界各地的经济、政治和文化联系进一步加强。垄断组织的形成推动了殖民扩张。垄断资本的胃口更大,它不但继续要求扩大商品销售市场及原料供应地,而且也要求扩大资本输出地,因此出现了瓜分世界的狂潮,有更多的国家、地区沦为殖民地、半殖民地。以欧美资本主义国家为主导的世界市场最终形成。

社会主义市场经济体制:

就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;通过价值杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;运用市场对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。

计划经济体制:

就是计划机制在资源配置中起基础性作用,而且几乎在全社会的范围内排斥市场机制调节资源配置的作用。在这种经济体制下,经济资源首先集中在政府手中,然后由政府根据实现宏观经济目标的需要,通过各级政府部门逐级向下分配,最终跟着下达给企业的生产计划分配到各个企业。

社会主义市场经济体制的建立:

1、背景:20世纪80年代末到90年代初,中国的改革开放面临着复杂的国内外形势。

(1)国内:改革遇到重重阻力

(2)国际:东欧剧变,苏联解体,世界社会主义运动遭遇挫折

2、过程:

(1)提出:南方谈话

(2)经济体制改革目标确立:中共十四大明确提出:我国经济体制改革目标是——建立社会主义市场经济体制。

(3)基本框架确立:十四届三中全会通过决议

(4)理论进一步完善:

十四届三中全会通过《关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决议》;

十五大提出:以公有制为主体,多种所有制共同发展是我国社会主义初级阶段的基本经济体制

(5)市场经济体系的基本建立:21世纪初95%以上的商品和资源实现了市场配置。

3、历史意义:

(1)调动了积极性,极大地解放了社会生产力,推动了国民经济的迅速发展。

(2)中国国际地位不断提高。

(3)人民生活总体上达到了小康水平。

南方谈话节选:

十二大提出计划经济为主,市场调节为辅;

十二届三中全会指出商品经济是社会经济发展不可逾越的阶段,我国社会主义经济是公有制基础上的体制应该是计划与市场内在统一的体制;

十三届四中全会后,提出建立适应有计划商品经济发展的计划经济与市场调节相结合的经济体制和运行机制。

我们要建立的社会主义市场经济体制,就是要使市场在社会主义国家宏观调控下对资源配置起基础性作用,使经济活动遵循价值规律的要求,适应供求关系的变化;

通过价格杠杆和竞争机制的功能,把资源配置到效益较好的环节中去,并给企业以压力和动力,实现优胜劣汰;

运用时常对各种经济信号反应比较灵敏的优点,促进生产和需求的及时协调。同时也要看到市场有起自身的弱点和消极方面,必须加强和改善国家对经济的宏观调控。我们要大力发展全国的统一市场,进一步扩大市场的作用,并依据客观规律的要求,运用好经济政策、经济法规、计划指导和必要的行政管理,引导市场健康发展。

1990年中央政府决定开发浦东:

进入20世纪90年代,我国对外开放的区域开始由沿海向内地转移。实现这一具有战略意义转移的第一步,是开发上海浦东。

1990年4月18日,中共中央、国务院同意上海市加快浦东地区的开发。

中央政府给予浦东新区比经济特区更加特殊的优惠政策,除实行中国经济技术开发区和某些经济特区所实行的有关减免关税、所得税和进出口许可证等优惠政策外,还特许外商在浦东开办金融机构和百货商店、超级市场等第三产业,并允许上海设立证券交易所,发行股票,以及扩大投资审批权和实行外资银行经营人民币业务。

当今中国的改革开放与鸦片战争后的“开放”的主要区别:

(1)背景不同:

鸦片战争后中国的“开放”是实行闭关自守、日趋落后的清政府被英国的“坚船利炮”打败后被迫开放的;

当今的开放是在中国综合国力日益强大、独立自主的前提下实行的。

(2)内容不同:

鸦片战争后中国的“开放”是西方列强以武装入侵为手段,后又通过不平等条约强迫中国开辟通商口岸、降低关税等;

当今中国的开放是按照平等互利原则同其他国家进行经济、文化等方面的合作与交流,目的是发展我国的社会主义经济。

(3)影响不同:

鸦片战争后中国的“开放”便利了外国资本主义国家对中国的侵略,使中国逐步沦为半殖民地半封建社会,只是在客观上刺激了中国民族资本主义的产生和发展,以及向西方学习的思潮;

当今中国的开放将大大加快我国的社会主义现代化建设的进程,增强我国的综合国力,提高人民的物质和文化生活水平。

(4)性质不同:

鸦片战争后中国的“开放”是西方列强侵略中国的产物;

当今中国的开放是党中央、国务院为使我国进一步参与经济全球化,加速我国改革开放和经济发展而作出的重大战略决策。

浦东开创的众多“全国第一” :

在大规模、高强度、快速度的开发建设中,浦东实现了经济和社会、形态和生态、建设与管理的协调发展,并顺利通过APEC会议的世纪大检阅。形态开发和功能开发并举,浦东创下了许多“全国第一”:

“中华第一楼”金茂大厦;

“中国第一塔”东方明珠电视塔;

中国第一条磁悬浮铁路;

中国第一座现代化的垃圾发电厂;

全国第一个保税区──外高桥保税区;

全国唯一一个以“金融贸易”命名和定位的开发区──陆家嘴金融贸易区。

在体制创新、城市管理等方面,浦东的创举更是不胜枚举。仅在法律服务方面,就创建了:

全国第一家知识产权法庭;

第一个法律援助中心;

第一个“110”电话报警系统;

第一台“999”市民救助电话等。

上海世博会的主题:

“城市,让生活更美好”,主题下设有五个副主题,分别是:

“城市多元文化的融合”

“城市经济的繁荣”

“城市科技的创新”

“城市社区的重塑”

“城市和乡村的互动”。

上海世博会的主题体现了全人类对于未来城市环境中美好生活的共同向往,反映了国际社会对于城市化浪潮、未来城市战略和可持续发展的高度重视。可以说,上海世博会将是一次探讨新世纪人类城市生活的伟大盛会。

选择“城市”作为上海世博会主题,是因为21世纪是城市发展的重要时期,对未来城市生活的憧憬与展望是一项全球性课题,无论是在发达国家还是在发展中国家,“城市”话题都能引起人们的共鸣。

作为首届以“城市”为主题的世界博览会,上海世博会将以“和谐城市”的理念来回应对“城市,让生活更美好”的诉求,积极塑造“和谐城市”的范例,这个理念包括“人与自然的和谐”“历史与未来的和谐”以及“人与人的和谐”。在上海世博会184天的展期里,世界各参展国家和国际组织、城市、企业等,将围绕主题,充分展示城市文明成果、交流城市发展经验、传播先进城市理念,从而为新世纪人类的居住、生活和工作探索崭新的模式,为生态和谐社会的缔造和人类的可持续发展提供生动的例证。

上海世博会意义:

1、中国赢得了世博会的权利,那么就是一次重大的成功。对于我国的经济政治等等各方面都是一个很大的推进作用。

2、政治方面,让世界了解中国了解上海,促进各国交流增进各国友谊,让世界看到一个不一样的中国,很多外国的东西拿到中国来展示,由中国提供一个平台,这样就能够使得各国的关系更为融洽。

3、经济方面,自然世博会会推动上海以及中国的经济发展,使得上海的生活质量提高,使得中国人民的生活水平提高。

4、文化方面,各国的先进的科技在中国展示,各国的文化风俗在上海交融。

新中国社会生活新风尚:

新中国后社会生活变化的原因:

1、人民当家作主是建国后发生变化的重要原因。

①中国共产党带领人民推翻三座大山,完成了新民主主义革命的任务,解决了农民的土地问题和城市居民的劳动就业问题,使人民的生活逐步得到改善。

②建国初期,党和政府没收官僚资本,建立社会主义国营经济;

③通过“银元之战”“米棉之战”打击不法商贩的投机倒把活动,稳定物价,得到群众的拥护,统一财经的措施解决了供求、劳资等矛盾;

④合理调整工商业,调动了民族资产阶级的积极性;

⑤进行了增产节约运动。这样到50年代初经济得到恢复发展,基本保障了人民基本的物质生活需要。勤俭节约、无私奉献成为社会风尚的主流。

2、改革开放后发展原因是党和政府把实现小康作为经济建设的奋斗目标。

1978年党的十一届三中全会决议,党和国家的工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放。

从农村到城市进行经济体制改革,解放和发展生产力,提高人民的生产积极性。

从沿海到内地形成开放的新格局,取得令人瞩目的成就。中国的社会生活发生了翻天覆地的变化。

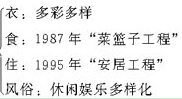

建国后社会生活的表现:

改革开放后,社会生活从衣、食、住、风俗等方面都有具体表现。

1、从“衣”的方面来说,人们走出了过去千篇一律的“蓝海洋绿海洋”,开始追求五颜六色、款式新颖的服饰,追求个性化的表现,甚至品牌效应。衣着的变化不但说明人们富裕了,也说明人们的思想观念、审美情趣也在悄然变化,而且服装材质丰富,设计新巧,工艺水平也提高了。这些充分说明我们国力在增强。

2、从“食”的角度来看,经济体制改革后,粮食产量增高,基本解决了温饱问题。取消实行了几十年的票证,1987年政府发动了“菜篮子工程”,可结合教材中学思之窗的内容,完成思考题。也可结合本地情况进行社会调查,得到第一手资料。从物资匮乏到产品极为丰富,从最初的填饱肚子到现在的食不厌精,普通人家的餐桌发生了日新月异的变化。

3、从“住”的方面来说,人民的住房条件得到很大改善。由普通平房到简易楼房再到90年代以后国家启动安居工程,保障中低收入职工的住房福利,人均居住面积逐年增加。1991年中国人均住房面积七平方米,2001年已经达到10.5平方米,十年的时间增加了50%。到2001年底,中国城乡住宅竣工面积已经达到13亿多平方米,房地产业已经成为中国的一个重要产业。人们的居住质量也在进一步改善,不仅满足于宽敞舒适,在环境优雅、价格适当、个性装饰等方面有了更多要求。为使城市建设更趋于合理化、规范化,政府出台了一系列政策加强城乡规划的监管。同时,中国的住宅建设更加注重人性、生态和环境保护。

4、从“社会风俗”方面来讲,由于生活水平的提高,休闲娱乐成为人们日常生活的一部分,特别是“五一”“十一”长假,成为人们从事各种休闲活动的黄金周。居民的休闲生活更加多彩,休闲度假、郊区游、出境游以及娱乐健身等逐步成为市民生活的新内容,体现了生活质量的提高。关心自己、关爱他人、关注社会成为新的社会时尚。

菜篮子工程:

所谓“菜篮子工程”,是指政府为解决城市居民的副食品消费所采取的改进副食品产供销渠道的一系列措施。从1988年5月起,我国在全国范围内开始实施“菜篮子工程”,在充分发挥市场机制作用基础上,各级政府加强宏观调控,将产、销通盘考虑,解决我国主要鲜活农产品供需矛盾突出问题,国家出台了一系列扶持“菜篮子”工程发展的政策和措施。列入“菜篮子工程”范围的副食品品种大致有五类:如肉猪、禽蛋、蔬菜、水产品、奶牛等,通过建立稳定的生产基地,将科研、生产、批发(供应)、销售、管理等部门集中起来,组成产、供、销一体化的经济实体,以丰富市场供应,满足城市居民的消费需求。经过十年来的实施,我国蔬菜、肉类、禽蛋、奶类、水产品和水果等六大类鲜活农产品的产量以年均7%到13%的速度增长,使我国居民的“菜篮子”日益丰富充足。截止到2002年,我国年人均蔬菜占有量已跃至311.1千克,远远超过世界人均105千克的水平。现在,北京、天津、上海、南京、昆明等许多大中城市蔬菜日上市品种在50个以上。菜篮子工程取得了喜人成绩。

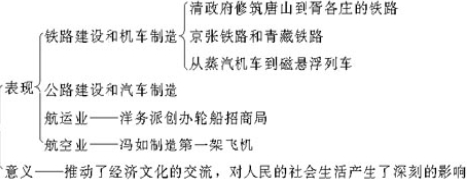

交通事业的发展:

铁路,更多的铁路:

1、1881年,中国自建的第一条铁路――唐山开平至胥各庄铁路在一片反对声中建成通车。

2、1888年,总长2000米的宫廷专用铁路落成。火车昭示着新时代的到来。

3、甲午战后,列强激烈争夺在华铁路的修筑权。修铁路,修更多的铁路成为中国人救亡图存的强烈愿望。1909年,中国工程师詹天佑设计施工的京张铁路建成通车,成为中国铁路史上的里程碑。

4、民国以后,各条商路修筑权收归国有。由于政潮迭起,军阀混战,社会经济凋敝,铁路建设始终未入正轨。

近代以来中国铁路建设的发展:

(1)鸦片战争后,中国人开眼看世界:

林则徐在其主持编译的《四洲志》中、魏源在其编撰的《海国图志》中都介绍了当时外国的铁路、火车等科学技术信息。

(2)铁路在中国的起步伴随着列强的侵略:

1874年,英美两国商人合资开设了“吴淞道路公司”,买下了今河南路桥堍到吴淞一带的田地,在未获清政府批准的情况下,偷偷修起了铁路──淞沪铁路,1876年7月3日,淞沪铁路的上海江湾段正式通车,不到一年,淞沪铁路乘客就已经超过了15万人次。但是由于遭到清政府的反对,不久这条铁路即被拆毁。

(3)伴随中国近代化的步伐,第一条铁路诞生了:

1878年,河北开滦煤矿开掘了第一口竖井,为了运输煤炭,清朝政府同意在唐山到胥各庄之间修建一条长10千米的铁路。这条铁路于1880年兴建,1881年通车,中国自己制造了第一辆机车。

(4)中国铁路的发展与中国人的自强奋进息息相关:

京张铁路是詹天佑独立主持并胜利建成的连接北京和张家口的一条铁路,全长200多千米。京张铁路是中国人自己设计和施工的第一条铁路,是中国人民和中国工程技术界的光荣,也是中国近代史上中国人民反帝斗争的一个胜利。

(5)铁路建设的发展与民族独立、科技进步密不可分:

民国时期铁路发展缓慢。新中国建立后,铁路建设迅速发展,相继建成了宝成铁路和鹰厦铁路、成昆铁路、兰新铁路,我国人民可以乘坐火车由西北、西南到内地了。到“九五”期末,京九铁路全线通车。中国的筑路工人又开始挑战“世界屋脊”,开始修建世界上海拔最高、施工难度最大的高原铁路──青藏铁路。到“九五”期末,中国的铁路运营总里程已经跃居到亚洲第一位,世界第四位。

水运与航空:

1、1872年,近代第一家轮船航运公司轮船招商局成立,标志着中国新式水运业的诞生。

2、中国航空事业真正起步于1918年。当时附设在福建马尾造船厂的海军飞机工程处开始研制水上飞机。同年,北洋政府在交通部下设筹办航空事宜处,先后拟定以北京为中心的五大民航线路。此后十年间,航空事业获得较快发展。

与“阅读下列材料,回答问题。材料一 1851年,工业革命正如火如荼...”考查相似的试题有:

- 阅读下列材料:回答问题。材料一 18世纪的法国是欧洲典型的封建君主国家。国王控制着全部国家权力,法律公开确认人们的不平等...

- 工业革命浪潮使人类获得巨大进步的同时,也产生诸多新的社会矛盾。你认为,工业革命时期有哪些社会矛盾?(列举两点)_______...

- 2008年的金融危机对制造业的冲击非常大。下列对制造业历史的叙述,正确的有①美国机床的发明和通用部件的标准化生产推动了机械...

- 19世界晚期德国的现代化进程中,经济突飞猛进与政治民主发展滞后形成巨大反差。出现这种现象的原因在于( )A.皇权与贵族结...

- 1979年某地一位农民做裤子卖,一天挣的钱比在地里刨一年还多。远近农民纷纷仿效,这引起了轩然大波。民兵围追堵截,工商税务...

- “l991年首钢销售收入94亿元,是l978年的3倍;实现利税226亿元,是l978年的72倍;实现利润26亿元,是l978年的9倍,平均每年递...

- 阅读以下材料,回答问题:材料一、有人说,18世纪中后期西方选择了海洋,中国却选择了陆地。——凤凰网 材料二、 2000多年前的...

- 十一届三中全会之后,中国设立的首批经济特区不包括A.深圳B.厦门C.珠海D.上海

- 1980年8月26日,全国人大常委会批准在深圳设立经济特区,深圳经济特区诞生,随后其他三个特区也相继开建。特区开建时其特殊的...

- 20世纪末,中国政府积极实施对外开放“走出去”的战略。下列有关表述不正确的是A、“走出去”是为了适应经济全球化 B、其根本目的...